- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2023~2025年度経済見通し(24年2月)

2024年02月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.2023年10-12月期は前期比年率▲0.4%のマイナス成長

2023年10-12月期の実質GDPは、前期比▲0.1%(前期比年率▲0.4%)と2四半期連続のマイナスとなった。

民間消費(前期比▲0.2%)、住宅投資(同▲1.0%)、設備投資(同▲0.1%)の国内民間需要が揃って減少したことがマイナス成長の主因である。サービス輸出の高い伸びを主因として財貨・サービスの輸出が前期比2.6%となり、財貨・サービスの輸入(同1.7%)を上回ったことから、外需が前期比・寄与度0.2%(年率0.7%)と成長率を押し上げたが、内需の落ち込みをカバーするには至らなかった。

名目GDPは前期比0.3%(前期比年率1.2%)と2四半期ぶりの増加となり、実質の伸びを上回った。GDPデフレーターは前期比0.4%(7-9月期:同0.8%)、前年比3.8%(7-9月期:同5.2%)となった。財価格の上昇に加え、人件費の増加を背景にサービス価格も上昇していることから、国内需要デフレーターが前期比0.4%(7-9月期:同0.4%)と12四半期連続で上昇した。

民間消費(前期比▲0.2%)、住宅投資(同▲1.0%)、設備投資(同▲0.1%)の国内民間需要が揃って減少したことがマイナス成長の主因である。サービス輸出の高い伸びを主因として財貨・サービスの輸出が前期比2.6%となり、財貨・サービスの輸入(同1.7%)を上回ったことから、外需が前期比・寄与度0.2%(年率0.7%)と成長率を押し上げたが、内需の落ち込みをカバーするには至らなかった。

名目GDPは前期比0.3%(前期比年率1.2%)と2四半期ぶりの増加となり、実質の伸びを上回った。GDPデフレーターは前期比0.4%(7-9月期:同0.8%)、前年比3.8%(7-9月期:同5.2%)となった。財価格の上昇に加え、人件費の増加を背景にサービス価格も上昇していることから、国内需要デフレーターが前期比0.4%(7-9月期:同0.4%)と12四半期連続で上昇した。

実質GDPの水準は2023年4-6月期にコロナ禍前のピーク(2019年7-9月期)を1.0%上回ったが、7-9月期、10-12月期がマイナス成長となったことでコロナ禍前とほぼ同水準(+0.0%)に戻った。一方、名目GDPは実質GDPを上回る伸びを続けており、2023年10-12月期の水準は、コロナ禍前のピークを6.2%上回っている。

実質GDPの水準は2023年4-6月期にコロナ禍前のピーク(2019年7-9月期)を1.0%上回ったが、7-9月期、10-12月期がマイナス成長となったことでコロナ禍前とほぼ同水準(+0.0%)に戻った。一方、名目GDPは実質GDPを上回る伸びを続けており、2023年10-12月期の水準は、コロナ禍前のピークを6.2%上回っている。この結果、2023年(暦年)の実質GDPは前年比1.9%(2022年は1.0%)、名目GDPは前年比5.7%(2022年は1.3%)といずれも3年連続のプラス成長となった。名目GDP成長率は1991年(6.5%)1以来32年ぶりの高さとなった。

1 「2015年基準支出側GDP系列簡易遡及」による

(輸出が景気の牽引役となることは期待できず)

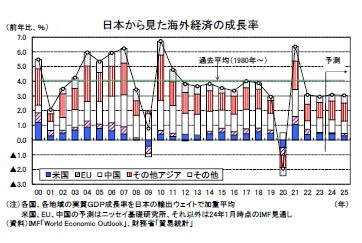

(輸出が景気の牽引役となることは期待できず)世界経済の成長率は3%前後(当研究所の試算値)で推移し、一定の底堅さを維持しているが、世界の貿易量は2022年10-12月期以降、前年比で減少が続いている。コロナ禍からのペントアップ需要もあり非製造業は回復傾向を維持しているが、IT関連の在庫調整などから製造業の停滞が続いていることがその背景にある。

米国の実質GDPは2023年7-9月期が前期比年率4.9%、10-12月期が同3.3%と想定を上回る伸びが続いているが、累積的な金融引き締めの影響で2024年央にかけて前期比年率1%程度まで減速することが予想される。ユーロ圏の実質GDPは2023年の前年比0.5%に続き2024年も同0.7%とゼロ%台の低成長にとどまる可能性が高い。また、中国はゼロコロナ政策の終了を受けて、2023年の実質GDP成長率が2022年の3.0%から5.2%へと高まったが、不動産市場の低迷長期化などから2024年、2025年は4%台へと低下するだろう。

(リベンジ消費は不発)

新型コロナウイルス感染症の影響で急速に落ち込んだ個人消費は、新型コロナの収束とそれに伴う社会経済活動の正常化に伴い急回復することが期待されていた。しかし、コロナ禍で抑圧されていた消費が一気に拡大する現象、いわゆる「リベンジ消費」は今のところ顕在化していない。2023年5月には新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に変更されたが、GDP統計の民間消費は2023年4-6月期以降、3四半期連続で減少し、停滞色を強めている。

社会経済活動の正常化にもかかわらず消費が低迷している一因は、言うまでもなく物価高による悪影響である。しかし、前年比で2%を超える物価上昇は2022年4月に始まっており、そうした中でも2022年度中の個人消費は比較的堅調に推移していた。この背景には、コロナ禍の度重なる行動制限に伴う消費水準の大幅低下、特別定額給付金の給付などの各種支援策によって、家計の貯蓄率が高水準となっていたことがある。

新型コロナウイルス感染症の影響で急速に落ち込んだ個人消費は、新型コロナの収束とそれに伴う社会経済活動の正常化に伴い急回復することが期待されていた。しかし、コロナ禍で抑圧されていた消費が一気に拡大する現象、いわゆる「リベンジ消費」は今のところ顕在化していない。2023年5月には新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に変更されたが、GDP統計の民間消費は2023年4-6月期以降、3四半期連続で減少し、停滞色を強めている。

社会経済活動の正常化にもかかわらず消費が低迷している一因は、言うまでもなく物価高による悪影響である。しかし、前年比で2%を超える物価上昇は2022年4月に始まっており、そうした中でも2022年度中の個人消費は比較的堅調に推移していた。この背景には、コロナ禍の度重なる行動制限に伴う消費水準の大幅低下、特別定額給付金の給付などの各種支援策によって、家計の貯蓄率が高水準となっていたことがある。

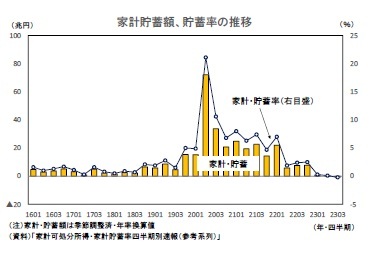

家計貯蓄率はコロナ禍前の2015~2019年平均で1.2%だったが、2020年4月の緊急事態宣言の発令によって消費が急激に落ち込んだこと、特別定額給付金の支給によって可処分所得が大幅に増加したことから、2020年4-6月期に21.1%へ急上昇した。その後、行動制限の緩和による消費の持ち直しや物価高の影響で貯蓄率は低下したが、2022年まではコロナ禍前に比べれば高水準を維持していた。このため、物価高の逆風を受けながらも高水準の貯蓄率を引き下げることにより、個人消費は堅調を維持することができたのである。

家計貯蓄率はコロナ禍前の2015~2019年平均で1.2%だったが、2020年4月の緊急事態宣言の発令によって消費が急激に落ち込んだこと、特別定額給付金の支給によって可処分所得が大幅に増加したことから、2020年4-6月期に21.1%へ急上昇した。その後、行動制限の緩和による消費の持ち直しや物価高の影響で貯蓄率は低下したが、2022年まではコロナ禍前に比べれば高水準を維持していた。このため、物価高の逆風を受けながらも高水準の貯蓄率を引き下げることにより、個人消費は堅調を維持することができたのである。しかし、2024年1月に内閣府から公表された「家計可処分所得・家計貯蓄率四半期別速報(参考系列)」では、家計貯蓄率が2023年入り後に大きく低下し、2023年7-9月期には▲0.2%と小幅ながらマイナスに転じたことが明らかとなった。貯蓄率の引き下げによる消費押し上げ効果はすでに消滅している。

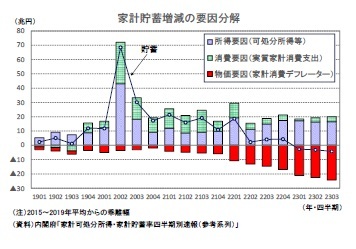

2023年7-9月期の家計貯蓄額はコロナ禍前(2015~2019年平均)よりも▲4.2兆円減少している。これを所得要因(可処分所得等)、消費要因(実質家計消費支出)、物価要因(家計消費デフレーター)に分けてみると、雇用者報酬を中心とした可処分所得の増加が貯蓄の増加(+16.5兆円)に寄与している。また、コロナ禍では消費の大幅な落ち込みが貯蓄の増加に寄与してきたが、消費の持ち直しに伴い増加幅は縮小している(+3.5兆円)。一方、物価上昇ペースの加速が貯蓄の減少をもたらしている。物価上昇による貯蓄の押し下げ幅は▲24.3兆円となり、消費水準の低下と可処分所得の増加による20.1兆円を上回っている。

2023年7-9月期の家計貯蓄額はコロナ禍前(2015~2019年平均)よりも▲4.2兆円減少している。これを所得要因(可処分所得等)、消費要因(実質家計消費支出)、物価要因(家計消費デフレーター)に分けてみると、雇用者報酬を中心とした可処分所得の増加が貯蓄の増加(+16.5兆円)に寄与している。また、コロナ禍では消費の大幅な落ち込みが貯蓄の増加に寄与してきたが、消費の持ち直しに伴い増加幅は縮小している(+3.5兆円)。一方、物価上昇ペースの加速が貯蓄の減少をもたらしている。物価上昇による貯蓄の押し下げ幅は▲24.3兆円となり、消費水準の低下と可処分所得の増加による20.1兆円を上回っている。

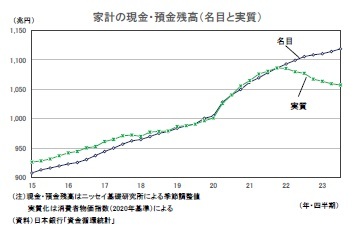

フローベースの貯蓄はすでにコロナ禍前の水準を下回っている。このため、貯蓄率の引き下げによるリベンジ消費は今後も期待できないが、家計にはコロナ禍で積み上がった累積的な貯蓄が潤沢にあるはずである。実際、フローの貯蓄額が積み上がった結果、ストックとしての家計の現金・預金残高はコロナ禍における貯蓄額の増加を受けて増加ペースが加速している。

フローベースの貯蓄はすでにコロナ禍前の水準を下回っている。このため、貯蓄率の引き下げによるリベンジ消費は今後も期待できないが、家計にはコロナ禍で積み上がった累積的な貯蓄が潤沢にあるはずである。実際、フローの貯蓄額が積み上がった結果、ストックとしての家計の現金・預金残高はコロナ禍における貯蓄額の増加を受けて増加ペースが加速している。しかし、家計の現金・預金残高を消費者物価(2020年基準)で実質化すると、コロナ禍でいったん大幅に増加したが、2022年以降は減少していることが確認できる。

物価高は所得(フロー)だけでなくコロナ禍で積み上がった金融資産(ストック)の目減りにもつながり、このことがリベンジ消費不発の原因となっている。

(2024年の春闘賃上げ率は4.0%と予想)

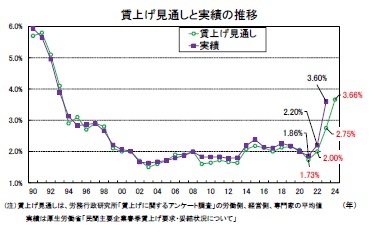

2023年の春闘賃上げ率は3.60%(厚生労働省の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」)と30年ぶりの高水準となった。2024年の春闘を取り巻く環境を確認すると、有効求人倍率は低下傾向にあるものの引き続き1倍を大きく上回る水準となっており、失業率が2%台半ばで推移するなど、労働需給は引き締まった状態が続いている。また、法人企業統計の経常利益(季節調整値)は過去最高水準にあり、消費者物価上昇率は高止まりしている。賃上げの環境は引き続き良好と判断される。

連合は、2023年春闘の賃上げ要求を2015年以降掲げてきた4%程度(定期昇給相当分を含む)から5%程度に引き上げたが、2024年春闘では要求水準を5%以上へと若干引き上げた。連合加盟組合も続々と高水準の賃上げ要求を打ち出している。さらに、経団連が「2024年版・経営労働政策特別委員会報告」で、構造的な賃上げの実現に貢献していくことは「社会的な責務」と明記するなど、経営側も賃上げに対して積極的な姿勢を示している。

2023年の春闘賃上げ率は3.60%(厚生労働省の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」)と30年ぶりの高水準となった。2024年の春闘を取り巻く環境を確認すると、有効求人倍率は低下傾向にあるものの引き続き1倍を大きく上回る水準となっており、失業率が2%台半ばで推移するなど、労働需給は引き締まった状態が続いている。また、法人企業統計の経常利益(季節調整値)は過去最高水準にあり、消費者物価上昇率は高止まりしている。賃上げの環境は引き続き良好と判断される。

連合は、2023年春闘の賃上げ要求を2015年以降掲げてきた4%程度(定期昇給相当分を含む)から5%程度に引き上げたが、2024年春闘では要求水準を5%以上へと若干引き上げた。連合加盟組合も続々と高水準の賃上げ要求を打ち出している。さらに、経団連が「2024年版・経営労働政策特別委員会報告」で、構造的な賃上げの実現に貢献していくことは「社会的な責務」と明記するなど、経営側も賃上げに対して積極的な姿勢を示している。

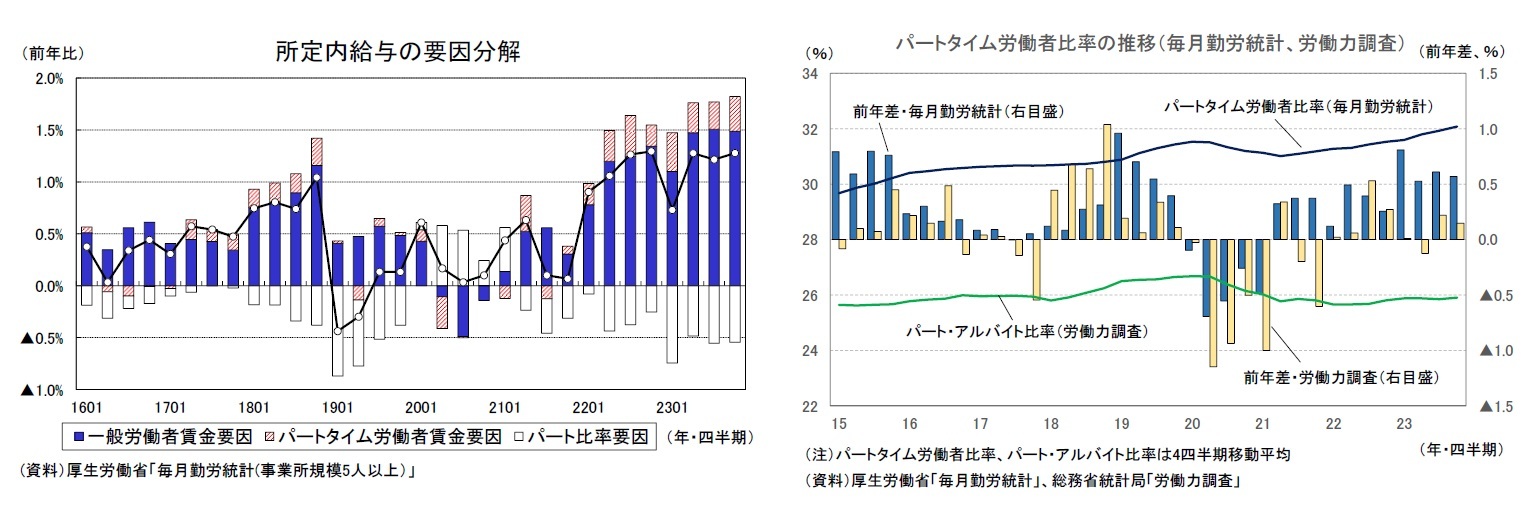

2023年の春闘賃上げ率は30年ぶりの高さとなったが、名目賃金(一人当たり現金給与総額)は、2023年4-6月期が前年比2.0%、7-9月期が同0.9%、10-12月期が同1.0%と低い伸びにとどまっている2。生産活動の停滞を反映し所定外給与が低迷していること、賃金水準が相対的に低いパートタイム労働者比率が上昇していることが平均賃金の押し下げ要因になっているためである。

春闘の結果との連動性が高い一般労働者の所定内給与は2023年度入り後、前年比1%台後半で推移し、2023年春闘のベースアップ(2%程度)と同程度の伸びとなっている。しかし、パートタイム労働者比率の上昇によって労働者全体の所定内給与は前年比で1%台前半の伸びにとどまっている。

春闘の結果との連動性が高い一般労働者の所定内給与は2023年度入り後、前年比1%台後半で推移し、2023年春闘のベースアップ(2%程度)と同程度の伸びとなっている。しかし、パートタイム労働者比率の上昇によって労働者全体の所定内給与は前年比で1%台前半の伸びにとどまっている。

しかし、総務省統計局の「労働力調査」におけるパート・アルバイト比率は横ばい圏で推移しており、このところ上昇ペースが加速している「毎月勤労統計」のパートタイム労働者比率とは動きが異なっている3。毎月勤労統計のパートタイム労働者比率は毎年1月に実施されるサンプル入替え(30人以上規模の事業所について、全体の3分の1ずつ調査対象事業所を入れ替え)によって過大となり、これにより平均賃金の伸びが実態よりも低くなっている可能性がある。

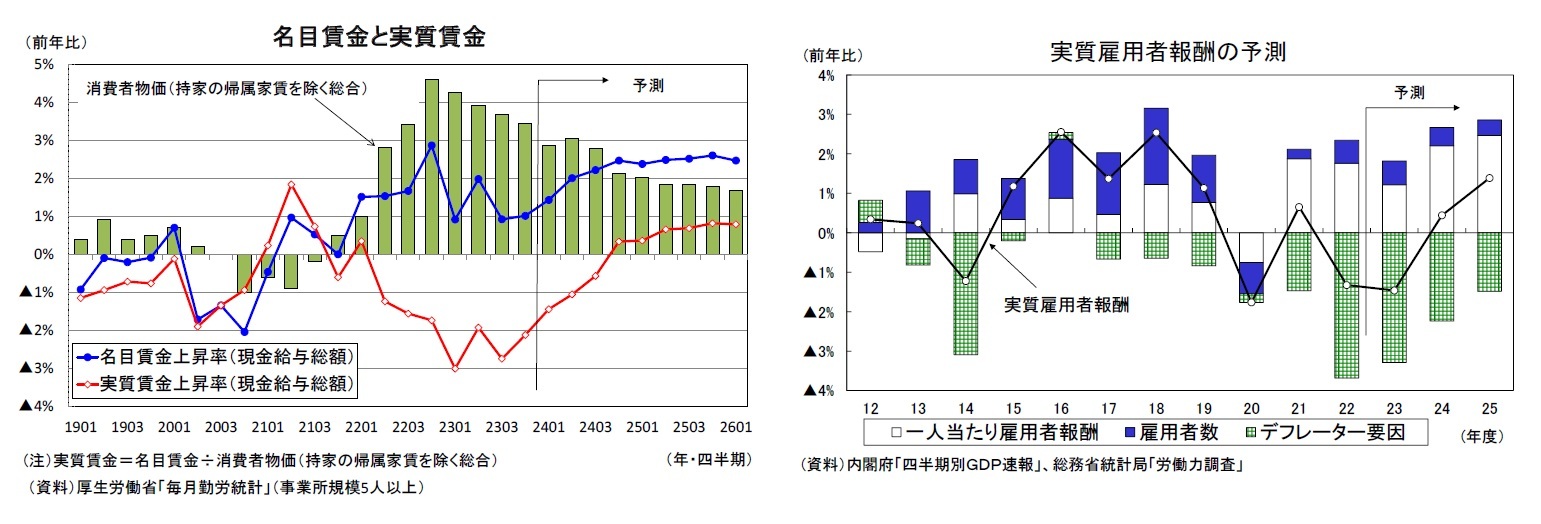

実質賃金は消費者物価の上昇ペース加速を主因として2022年4月以降、前年比でマイナスが続いている。今後、名目賃金の伸びは高まるものの、消費者物価上昇率が高止まりするため、実質賃金の下落はしばらく続く可能性が高い。実質賃金上昇率がプラスに転じるのは、消費者物価上昇率が2%を割り込むことが見込まれる2024年度後半と予想する。

2022年度の名目雇用者報酬は前年比2.4%と2年連続で増加したが、消費者物価の上昇ペースが加速したことから、実質雇用者報酬は前年比▲1.3%と減少に転じた。2023年度は名目雇用者報酬が前年比1.8%と伸びが鈍化することに加え、物価上昇率の高止まりが続いたことから、実質雇用者報酬は前年比▲1.5%と2年連続で減少することが見込まれる。春闘賃上げ率の高まりを受けて、名目雇用者報酬は2024年度が前年比2.7%、2025年度が同2.9%と伸びを高める中、物価の上昇ペースが鈍化することから、実質雇用者報酬は2024年度に前年比0.4%と3年ぶりに増加した後、2025年度は同1.4%と伸びを高めるだろう。

実質賃金は消費者物価の上昇ペース加速を主因として2022年4月以降、前年比でマイナスが続いている。今後、名目賃金の伸びは高まるものの、消費者物価上昇率が高止まりするため、実質賃金の下落はしばらく続く可能性が高い。実質賃金上昇率がプラスに転じるのは、消費者物価上昇率が2%を割り込むことが見込まれる2024年度後半と予想する。

2022年度の名目雇用者報酬は前年比2.4%と2年連続で増加したが、消費者物価の上昇ペースが加速したことから、実質雇用者報酬は前年比▲1.3%と減少に転じた。2023年度は名目雇用者報酬が前年比1.8%と伸びが鈍化することに加え、物価上昇率の高止まりが続いたことから、実質雇用者報酬は前年比▲1.5%と2年連続で減少することが見込まれる。春闘賃上げ率の高まりを受けて、名目雇用者報酬は2024年度が前年比2.7%、2025年度が同2.9%と伸びを高める中、物価の上昇ペースが鈍化することから、実質雇用者報酬は2024年度に前年比0.4%と3年ぶりに増加した後、2025年度は同1.4%と伸びを高めるだろう。

2 なお、参考として公表されている共通事業所(前年同月分及び当月分ともに集計対象となった調査対象事業所)の現金給与総額(一人当たり)は、2023年4-6月期が前年比2.4%、7-9月期が同1.9%、10-12月期が同1.9%と公表値よりも伸びが高い。

3 「毎月勤労統計」のパートタイム労働者は、常用労働者のうち、(1)1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、(2)1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者のいずれかに該当する者。「労働力調査」のパート・アルバイトは、勤め先での呼称による。

(2024年02月16日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- QE速報:10-12月期の実質GDPは前期比▲0.1%(年率▲0.4%)-消費、設備の低迷が続き、2四半期連続のマイナス成長

- 2023年10-12月期の実質GDP~前期比0.2%(年率0.9%)を予測~

- リベンジ消費はなぜ不発なのか-過剰貯蓄による押し上げ効果はすでに消滅

- 鉱工業生産23年12月-10-12月期は2四半期ぶりの増産だが、一進一退を抜け出せず

- 雇用関連統計23年12月-宿泊・飲食サービス業の就業者数がコロナ禍前の水準を上回る

- 消費者物価(全国23年12月)-コアCPIは24年1月に2%割れも、2月には2%台後半まで伸びが高まる見込み

- 貿易統計23年12月-10-12月期の外需寄与度は前期比0.1%程度のプラスに

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2023~2025年度経済見通し(24年2月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2023~2025年度経済見通し(24年2月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!