- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 地域保健法から30年で考える保健所の役割-新型コロナ対応を踏まえ、関係機関との連携などが必要に

地域保健法から30年で考える保健所の役割-新型コロナ対応を踏まえ、関係機関との連携などが必要に

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――30年前の地域保健法の制定

後者の「結核」は当時、日本人の死因トップになるなど、「国民病」と認識されており、その予防が強く意識されていたわけです。このため、保健所の存在を健民健兵政策だけに求めるのはフェアとは言えないと思います。

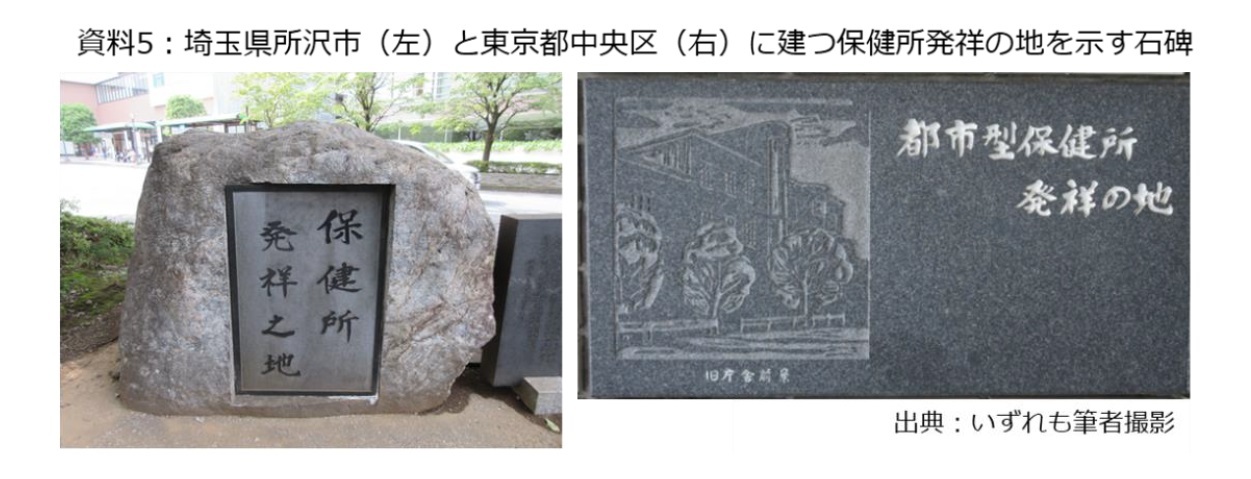

上記の例証として、保健所法の制定に先立つ形で、都市型のモデル施設が1935年1月に東京市京橋区(現東京都中央区)明石町で、農村型のモデル施設が1938年1月に埼玉県所沢町(現所沢市)で、それぞれ整備されました。この2つのモデル保健所は「保健所」の先駆けと理解されており、資料5のように「保健所発祥の地」を示す石碑が建てられています。

その後、戦時色が強まる中でも、保健所は健兵健民政策を進めるための手段として重視され、敗戦までに全国で計770カ所の保健所網が整備されました。つまり、新型コロナ対策で最前線を担った保健所の基礎は昭和戦前期に一定程度、整備されていたことになります8。

6 公文書請求番号は「類02083100」、件名は「「保健所法ヲ定ム」。

7 第70回帝国議会会議録、1937年3月10日衆院本会議における河原田稼吉内相の発言。発言は現代仮名遣い、カタカナは平仮名に修正。

8 ここでは詳しく触れないが、敗戦後にも占領軍による指導の下、保健所法の全面改正やモデル保健所の設置、大規模な予防接種などの施策が実施された。

しかし、医療制度における保健所の存在感は徐々に低下します。第1の理由として、疾病構造が大きく変わった点です。特効薬の開発や生活環境・栄養状況の改善に伴って、結核など伝染病の脅威が徐々に減退しました。第2に、国民全員が何らかの医療保険制度に加入する「国民皆保険」が1961年に完成するなど、公的医療保険制度が整備されたことで、国民が医療機関にアクセスしやすくなったことも影響しました。

この変化は映画の描写で把握できます9。例えば、高知県の離島で働く保健婦(現在は保健師)の実話をベースにした1968年公開の『孤島の太陽』という映画では、風土病への対応とか、保健婦を転任させる調整などの場面で、保健所がセリフに何度も登場します10。

さらに、吉永小百合が山村に赴く保健婦を演じた『明日は咲こう 花咲こう』という1965年公開の映画でも伝染病を防ぐため、保健所に連絡するシーンがあります。これらは伝染病に対処する上で、保健所の存在感が強かったことを表していると言えます。

しかし、近年で保健所が登場する映画としては、2013年公開の『ひまわりと子犬の7日間』しか思い付きません。これはペットの殺処分をテーマにした映画で、堺正人が演じる保健所職員が殺処分を減らそうとする葛藤が描かれています。それだけ保健所が住民にとって身近ではなくなった表れなのかもしれません。

実際、筆者が保健所に足を踏み入れた機会を振り返ると、コロナのワクチン接種を含めて、恐らく人生で3回しかありません(思い出せる限り、残りは前々職の記者時代に食中毒で取材に行った時と、地元の区保健所で実施されている休日診療の時ぐらいでしょうか)。医療機関や飲食店、クリーニング店、理容業店、旅館を経営している方々は筆者よりも保健所との接点が多いかもしれませんが、それ以外の人は筆者と大同小異ではないでしょうか。

9 映画を通じた感染症の歴史については、2020年10月2日拙稿『映画で考える日本の歴史と感染症』も参照。

10 当時、高知県では県採用の保健師を市町村に派遣する「駐在保健婦」という制度が導入されており、その様子が映画でも描かれている。駐在保健婦に関しては、木村哲也(2012)『駐在保健婦の時代』医学書院に詳しく紹介されている。

こうした構造変化を踏まえて、30年前の1994年に地域保健法が制定されます。これは保健所法を抜本改革する形で制定された法律であり、感染症対策など広域にまたがる事務については、都道府県が引き続き担う一方、老人保健や母子保健などは市町村の保健センターに再編されました。

この制度改正の必要性について、当時の国会では「生活者の立場を重視するということとともに地方分権を推進する、二十一世紀を展望しながらそのための抜本的見直しをしようということでございます。まず都道府県は、エイズ対策や難病対策など高度で専門的な保健サービスを提供することにしたい。市町村におきましては、母子保健サービスや老人保健サービスなどの身近な保健サービスを提供するとともに、既に移譲されております福祉サービスと連携のとれた総合的なサービスを提供する場にしていただきたい」という答弁が残されています11。

ここでのキーワードの一つは「生活者の立場を重視」です。当時は「ここまで経済発展を遂げてきた我が国においては、行政は、消費者や国民生活、一般投資家重視へと姿勢を変えていかなければなりません」12、「世界第二位の経済大国にまでなりましたが、生活の真の豊かさを実感できずにいるというのが国民の皆様方の正直な気持ちではないか」13という認識が広く共有されており、宮澤喜一内閣、その後に続く非自民連立の細川護熙政権では「生活大国」「生活者」の言葉が重視されていました。こうした認識の下、母子保健や老人保健など生活に身近な事務は市町村に移譲する一方、広域にまたがる専門性の高い事務は都道府県で担う役割分担が志向されたわけです。

もう一つのキーワードは「地方分権」です。当時は1993年6月の国会決議を経て、地方分権に対する関心が高まった時期であり、細川政権の重要施策にも位置付けられていました。そこで、住民にとって最も身近な市町村の権限を強化する必要があると説明されたわけです。

この辺りに関しては、答弁で示されている「既に移譲されております福祉サービスと連携」という部分とも整合しています。福祉分野では1990年の「福祉八法」14の改正を通じて、老人福祉計画(現高齢者福祉計画)の策定を自治体に義務付けるなど大規模な見直しが講じられました。

要するに、住民に身近な市町村の下、高齢者などの保健・福祉サービスを強化しようと判断されたわけです。分かりやすい言葉で整理すると、「高齢者の健康づくりなど『個』の課題は市町村の保健センター」「感染症対策など『面』の課題は都道府県の保健所」という役割分担になったと言えます。

この結果、資料3のように保健所の数が急減したことになり、「行政改革だから保健所が減らされた」という物言いは一面的に映ります。しかも、長期的に見ると、疾病構造の変化や人口の高齢化の流れは不可逆的であり、単に保健所の数を戻せば済む話ではないと考えられます。

では、今後の方向性として、どんな手立てが考えられるのでしょうか。上記の議論を踏まえつつ、いくつか筆者の意見を提示したいと思います。

11 1994年6月21日、第129回国会参議院厚生委員会における大内啓伍厚相の発言。発言は一部を省略した。

12 1991年11月8日、第122回国会衆議院本会議における宮澤喜一首相による所信表明演説。

13 1994年3月4日、第129回国会衆議院本会議における細川護熙首相による施政方針演説。

14 老人福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、社会福祉事業法、老人福祉法、 社会福祉・医療事業団法を指す。

4――今後の方向性

第1に、有事と平時の両立に向けて、関係機関との連携を強化する方向性です。今後の高齢化の進展など踏まえると、地域保健法制定時の役割分担は間違っていないと思いますが、新興感染症のリスクを踏まえると、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」という状況は避ける必要があります。

そこで、新興感染症対策を現場で担う都道府県との連携が求められます。これは既に資料1で掲げた改正感染症法で手立てが講じられており、実効性を確保するための取り組みが求められます。

さらに、少し将来を展望すると、人口減少に伴って立ち行かなくなる市町村が増える可能性も想定されます。その結果、市町村が所管している対人業務の広域化、あるいは都道府県への「逆移譲」という選択肢も必要になる可能性があります。こうした場面で、高齢者の健康づくりなどについて、都道府県の保健所が市町村の支援に当たる場面が今後、求められるかもしれません。実際、都道府県が市町村を支援する重要性については、地方制度調査会(首相の諮問機関)が2023年12月に公表した答申でも言及されています。一方、都市部では、政令市や中核市が保健所を有しているため、新興感染症対策などで都道府県との連携が欠かせなくなります。

付言すると、保健所の圏域は人口20~30万人単位で区切られた「2次医療圏」と一致しており、都道府県が2次医療圏ごとに医療提供体制改革を進める際、一つの拠点になる可能性があります。例えば、急性期病床の削減や在宅医療の充実などを目指す「地域医療構想」15では、関係者が協議する「地域医療構想調整会議」が2次医療圏ごとに作られており、いくつかの地域では保健所が会議の事務局に位置付けられています。しかも、地域医療構想だけでなく、様々な提供体制改革の実施権限が都道府県に移譲されるなど、「地域の実情」に応じた体制整備が求められており、現場に近い保健所が医療機関との調整などで関われる余地は小さくないと思われます16。

15 地域医療構想の概要や論点、経緯については、2017年11~12月の拙稿「地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)」(全4回、リンク先は第1回)、2019年5~6月の拙稿「策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える」(全2回、リンク先は第1回)、2019年10月31日拙稿「公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか」を参照。併せて、三原岳(2020)『地域医療は再生するか』医薬経済社も参照。

16 厚生労働省の審議会報告書で多用されている「地域の実情」という言葉に着目した拙稿コラムの第4回では、都道府県に求められる対応や役割を中心に、地域医療構想や医師の働き方改革など同時並行で進む医療提供体制改革を俯瞰した。

次に、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を含めた業務の見直しや人材育成の必要性です。コロナ対応では、保健所の職員がファックスによる情報共有などに当たっていたことで、業務逼迫に拍車が掛かりました。実際、現場の非効率性は当初、メディアで話題になっていました17し、先に触れた映画『終わりの見えない闘い』でも、保健師が有線電話やファックスを使っているシーンとか、重症者の状況がホワイトボードに手で書かれている様子が描写されており、筆者は途中から「昭和みたいなアナログは何とかならんのか」と気になって仕方がありませんでした。

その後、こうした問題は対応の長期化に伴って少しずつ解消した様子ですが、次の新興感染症に備える上で、デジタル化対応を含めた業務の見直しは欠かせないと思います。その一例として、先に触れた東京都の「感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討会報告書」が指摘している通り、感染症の拡大フェーズに応じて、本庁から事務職を応援に出したり、保健師の業務を専門職しかできない業務に特化したりするなどの対応も求められると思います。さらに、上記の観点に立った訓練など、平時からの備えとか、人材育成も求められそうです。

17 例えば、2020年7月18日『朝日新聞デジタル』、同月11日『日本経済新聞電子版』など。

5――おわりに

一方、保健所という存在が普段、目立たない部署であり、その役割が以前から変わっているのも事実です。今回は地域保健法制定から30年というタイミングで、コロナ対応を振り返りつつ、保健所の在り方を論じましたが、関係機関との連携や人材育成を含め、平時と有事の両立に向けた機能強化がどう取られていくのかが問われます。

(2024年01月09日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- コロナ禍を受けた改正感染症法はどこまで機能するか-医療機関と都道府県による事前協定制度などの行方を考える

- コロナ禍で成立した改正医療法で何が変わるか-医療計画制度の改正、外来医療機能の見直しを中心に

- 感染症対策はなぜ見落とされてきたのか-保健所を中心とした公衆衛生の歴史を振り返る

- 映画で考える日本の歴史と感染症-結核との長い闘い、保健婦の活躍を中心に

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

- 策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

- 公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか-求められる丁寧な説明、合意形成プロセス

- 「地域の実情」に応じた医療・介護体制はどこまで可能か(4)-同時並行で進む提供体制改革、求められる都道府県の対応は?

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/06/24 | 医療機関の経営危機、報酬改定と予算編成はどうなる?-物価・賃金上昇の影響は深刻、骨太方針の文言を読み解く | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】 -

2025年09月12日

ECB政策理事会-2会合連続で全会一致の据え置き決定 -

2025年09月12日

欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く -

2025年09月12日

「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) -

2025年09月12日

グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地域保健法から30年で考える保健所の役割-新型コロナ対応を踏まえ、関係機関との連携などが必要に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地域保健法から30年で考える保健所の役割-新型コロナ対応を踏まえ、関係機関との連携などが必要にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!