- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2023~2025年度経済見通し(23年11月)

2023年11月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2.実質成長率は2023年度1.4%、2024年度1.3%、2025年度1.1%を予想

(国内需要中心の成長が続く)

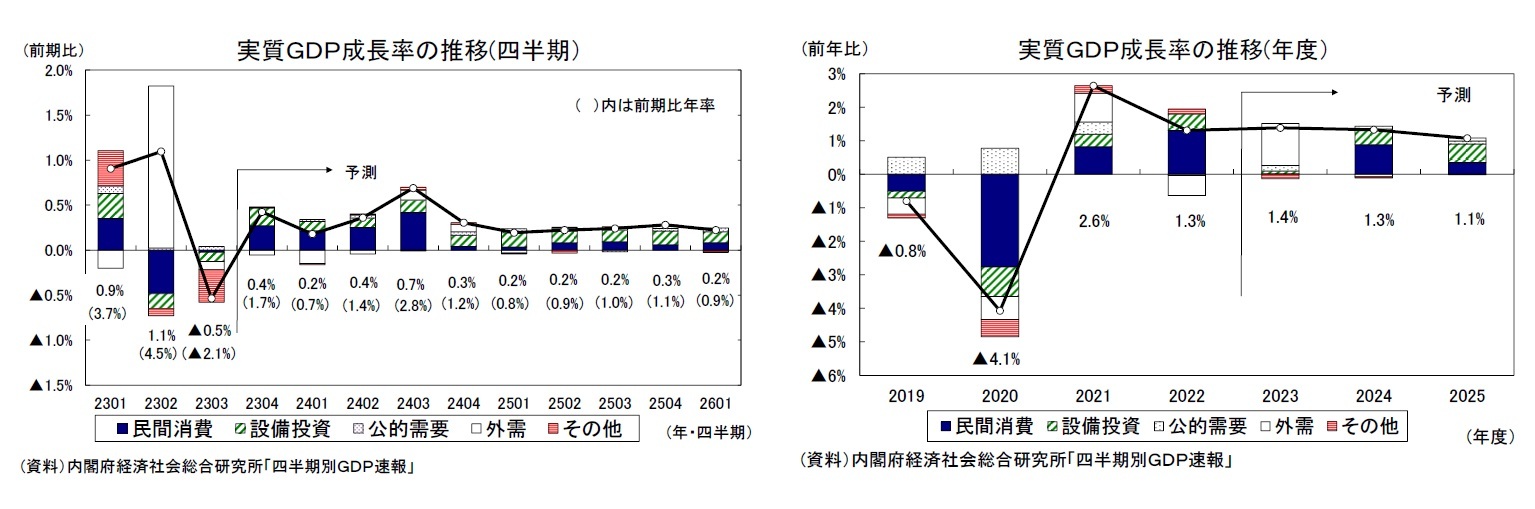

2023年7-9月期は内外需ともに低迷したことから、前期比年率▲2.1%と3四半期ぶりのマイナス成長となった。2023年度後半はインバウンド需要を中心にサービス輸出の増加が続くものの、海外経済の減速を背景に財輸出は低迷する可能性が高い。輸出が景気の牽引役となることは当面期待できないだろう。一方、民間消費は雇用所得環境の改善や社会経済活動の正常化を受けて、対面型サービスを中心に回復し、設備投資は高水準の企業収益を背景に増加が続くだろう。日本経済は内需中心の成長が続くことが予想される。

実質GDPは2023年10-12月期に前期比年率1.7%とプラス成長に復帰するが、2024年1-3月期は輸出の減少を主因として同0.7%とゼロ%台の低成長となるだろう。今回の経済対策に盛り込まれた減税は2024年6月に実施されることが予定されており、7-9月期の民間消費を押し上げる。2024年7-9月期は民間消費の高い伸びを主因として前期比年率2.8%の高成長となるが、減税の効果は一時的なものにとどまり、10-12月期以降は年率1%前後の成長が続くだろう。

実質GDP成長率は、2023年度が1.4%、2024年度が1.3%、2025年度が1.1%と予想する。

2023年度は、輸出の伸びは鈍化するが、国内需要の弱さを背景に輸入が減少するため、外需が成長率の押し上げ要因となろう。国内需要は、物価上昇に伴う実質所得の低下を背景に民間消費が伸び悩むことを主因として減速することが見込まれる。

2024年度は実質所得の低下は続くものの、減税等の効果から民間消費の伸びが高まること、設備投資が堅調を維持することから、国内需要の伸びは大きく高まることが予想される。

2025年度は減税による押し上げの反動で民間消費の伸びは鈍化するが、設備投資が堅調を維持すること、欧米を中心とした海外経済の持ち直しを背景に輸出の伸びが高まることから、潜在成長率を若干上回る1%程度の成長を確保するだろう。

2023年7-9月期は内外需ともに低迷したことから、前期比年率▲2.1%と3四半期ぶりのマイナス成長となった。2023年度後半はインバウンド需要を中心にサービス輸出の増加が続くものの、海外経済の減速を背景に財輸出は低迷する可能性が高い。輸出が景気の牽引役となることは当面期待できないだろう。一方、民間消費は雇用所得環境の改善や社会経済活動の正常化を受けて、対面型サービスを中心に回復し、設備投資は高水準の企業収益を背景に増加が続くだろう。日本経済は内需中心の成長が続くことが予想される。

実質GDPは2023年10-12月期に前期比年率1.7%とプラス成長に復帰するが、2024年1-3月期は輸出の減少を主因として同0.7%とゼロ%台の低成長となるだろう。今回の経済対策に盛り込まれた減税は2024年6月に実施されることが予定されており、7-9月期の民間消費を押し上げる。2024年7-9月期は民間消費の高い伸びを主因として前期比年率2.8%の高成長となるが、減税の効果は一時的なものにとどまり、10-12月期以降は年率1%前後の成長が続くだろう。

実質GDP成長率は、2023年度が1.4%、2024年度が1.3%、2025年度が1.1%と予想する。

2023年度は、輸出の伸びは鈍化するが、国内需要の弱さを背景に輸入が減少するため、外需が成長率の押し上げ要因となろう。国内需要は、物価上昇に伴う実質所得の低下を背景に民間消費が伸び悩むことを主因として減速することが見込まれる。

2024年度は実質所得の低下は続くものの、減税等の効果から民間消費の伸びが高まること、設備投資が堅調を維持することから、国内需要の伸びは大きく高まることが予想される。

2025年度は減税による押し上げの反動で民間消費の伸びは鈍化するが、設備投資が堅調を維持すること、欧米を中心とした海外経済の持ち直しを背景に輸出の伸びが高まることから、潜在成長率を若干上回る1%程度の成長を確保するだろう。

(家計貯蓄率は平常時の水準に近づく)

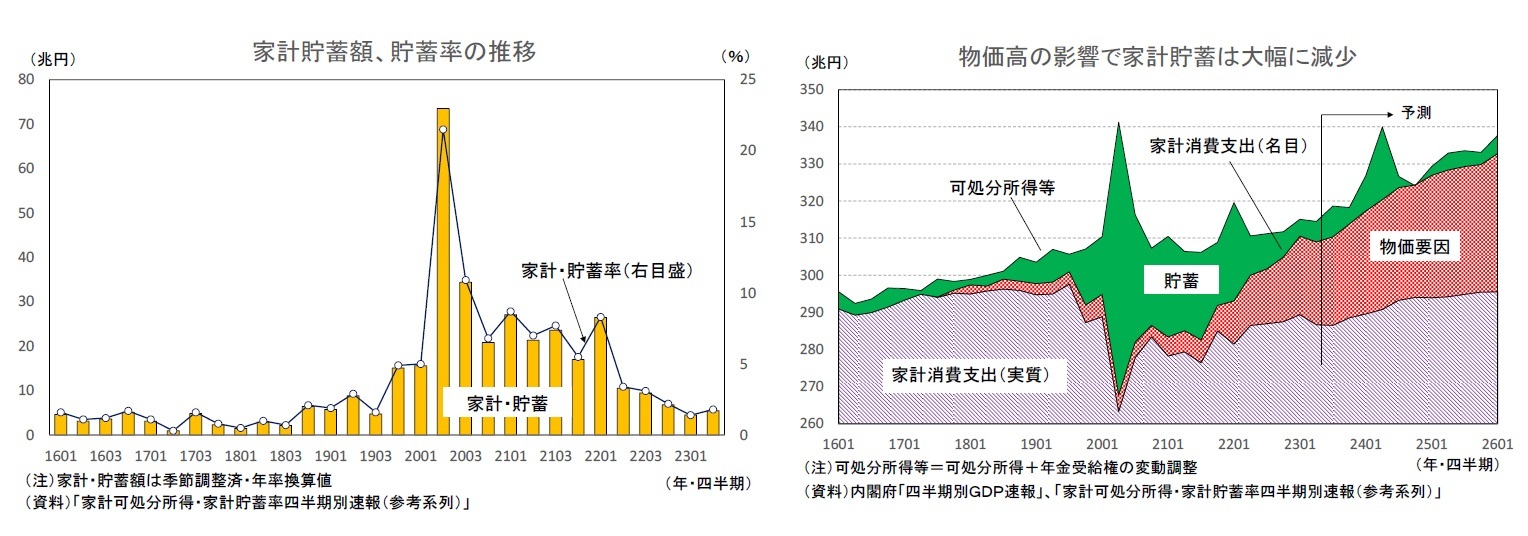

民間消費は2022年度には高めの伸びが続いたが、2023年4-6月期が前期比▲0.9%、7-9月期が同▲0.0%と2023年度入り後は弱めの動きとなっている。物価高による実質購買力の低下に加え、家計貯蓄率が平常時の水準に近づき、貯蓄率の引き下げによる押し上げ効果が一巡したことも消費の停滞につながっているとみられる。

家計貯蓄率はコロナ禍前の2015~2019年平均で1.2%だったが、2020年4月の緊急事態宣言の発令によって消費が急激に落ち込んだこと、特別定額給付金の支給によって可処分所得が大幅に増加したことから、2020年4-6月期に21.5%へと急上昇した。その後、行動制限の緩和によって消費が持ち直したこと、物価高によって消費金額が膨らんだことから、家計貯蓄率は大きく低下し、2023年1-3月期が1.4%、4-6月期が1.8%とコロナ禍前の平常時の水準に近づいている。

民間消費は2022年度には高めの伸びが続いたが、2023年4-6月期が前期比▲0.9%、7-9月期が同▲0.0%と2023年度入り後は弱めの動きとなっている。物価高による実質購買力の低下に加え、家計貯蓄率が平常時の水準に近づき、貯蓄率の引き下げによる押し上げ効果が一巡したことも消費の停滞につながっているとみられる。

家計貯蓄率はコロナ禍前の2015~2019年平均で1.2%だったが、2020年4月の緊急事態宣言の発令によって消費が急激に落ち込んだこと、特別定額給付金の支給によって可処分所得が大幅に増加したことから、2020年4-6月期に21.5%へと急上昇した。その後、行動制限の緩和によって消費が持ち直したこと、物価高によって消費金額が膨らんだことから、家計貯蓄率は大きく低下し、2023年1-3月期が1.4%、4-6月期が1.8%とコロナ禍前の平常時の水準に近づいている。

先行きについては、物価高が引き続き貯蓄率の低下要因となるが、賃上げの進展に加え、所得・住民税減税が可処分所得を押し上げることが見込まれる。減税のうち消費に回る割合は2~3割程度と想定しているため、貯蓄率は一時的に大きく上昇するが、減税効果が剥落した後は再び低下するだろう。家計貯蓄率は2025年度末にかけて平常時とほぼ同水準まで低下することが予想される。

民間消費は2023年度が前年比0.0%、2024年度が同1.7%、2025年度が同0.7%と予想する。2023年度は物価上昇率の高止まりによって実質所得の減少が続くことが消費の伸びを抑えるだろう。2024年度は所得・住民税減税の効果で消費の伸びは高まるが、2025年度は実質賃金の伸びが高まる一方で、減税の効果剥落によって可処分所得の伸びが鈍化することが消費の伸びを抑制するだろう。

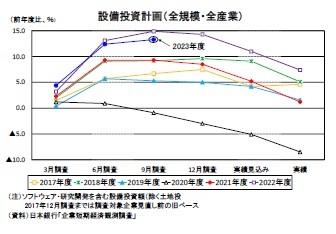

設備投資は2022年度の前年比3.0%から、2023年度には同0.5%と伸びが鈍化するが、2024年度が同2.9%、2025年度が同3.3%と堅調な推移が続くことが予想される。

日銀短観2023年9月調査では、2023年度の設備投資計画(全規模・全産業、含むソフトウェア・研究開発、除く土地投資額)が6月調査(前年度比12.4%)から上方修正され、前年度比13.3%となった。前年同時期の計画(2022年9月調査の2022年度計画)は若干下回っているものの、引き続き高い伸びとなっている。

民間消費は2023年度が前年比0.0%、2024年度が同1.7%、2025年度が同0.7%と予想する。2023年度は物価上昇率の高止まりによって実質所得の減少が続くことが消費の伸びを抑えるだろう。2024年度は所得・住民税減税の効果で消費の伸びは高まるが、2025年度は実質賃金の伸びが高まる一方で、減税の効果剥落によって可処分所得の伸びが鈍化することが消費の伸びを抑制するだろう。

設備投資は2022年度の前年比3.0%から、2023年度には同0.5%と伸びが鈍化するが、2024年度が同2.9%、2025年度が同3.3%と堅調な推移が続くことが予想される。

日銀短観2023年9月調査では、2023年度の設備投資計画(全規模・全産業、含むソフトウェア・研究開発、除く土地投資額)が6月調査(前年度比12.4%)から上方修正され、前年度比13.3%となった。前年同時期の計画(2022年9月調査の2022年度計画)は若干下回っているものの、引き続き高い伸びとなっている。

(インバウンド需要はコロナ禍前を上回る)

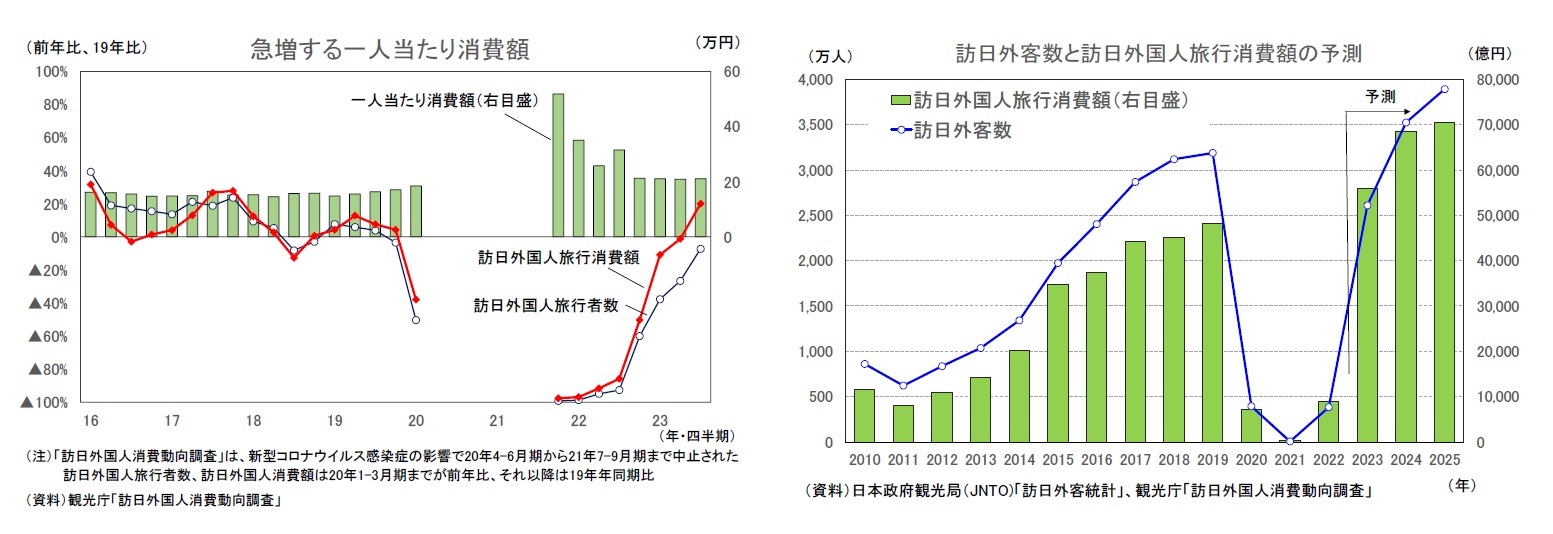

インバウンド需要はコロナ禍でほぼ消失した状態が続いていたが、水際対策が2022年10月から段階的に緩和され、2023年4月末に撤廃されたことを受けて、急回復が続いている。2023年10月の訪日外客数は251万6500人、2019年同月比0.8%となり、新型コロナウイルス感染拡大後、初めて2019年同月の水準を上回った。

コロナ禍前には全体の約3割を占めていた中国からの訪日客数は依然として低水準にとどまっている(2023年10月の2019年同月比は35.1%)が、日中関係の改善によって中国からの訪日客数が元の水準に近づけば、訪日外客数全体の増加ペースは一段と加速することが見込まれる。

訪日外客数以上に回復が顕著なのが、訪日外国人の旅行消費額である。観光庁の「訪日外国人消費動向調査」によれば、2023年7-9月期の訪日外国人旅行消費額は2019年同期比17.7%の1兆3904億円となり、コロナ禍前の水準を大きく上回った。同時期の訪日外国人旅行者数は2019年同期比▲7.3%の減少となったが、一人当たり消費額が21.1万円と2019年同期比29.4%の大幅増加となったことが消費額全体を大きく押し上げた。

一人当たり消費額が膨らんでいる理由としては、為替レートがコロナ禍前に比べて円安水準になっていること、滞在日数が比較的短い観光客が激減した結果、滞在日数が長いビジネス等の割合が上昇したことが挙げられる。このうち、平均滞在日数については、観光客の急増によってすでに平常時の水準に戻っているが、円安による消費額の押し上げ効果は今後も残る。

訪日外客数は今後も回復が続き、2024年にはコロナ禍前の水準(2019年の3188万人)を突破する可能性が高い。また、円安による一人当たり消費額の押し上げが大きいため、訪日外国人旅行消費額は2023年には政府目標の5兆円を上回り、2025年には7兆円まで拡大するだろう。

インバウンド需要はコロナ禍でほぼ消失した状態が続いていたが、水際対策が2022年10月から段階的に緩和され、2023年4月末に撤廃されたことを受けて、急回復が続いている。2023年10月の訪日外客数は251万6500人、2019年同月比0.8%となり、新型コロナウイルス感染拡大後、初めて2019年同月の水準を上回った。

コロナ禍前には全体の約3割を占めていた中国からの訪日客数は依然として低水準にとどまっている(2023年10月の2019年同月比は35.1%)が、日中関係の改善によって中国からの訪日客数が元の水準に近づけば、訪日外客数全体の増加ペースは一段と加速することが見込まれる。

訪日外客数以上に回復が顕著なのが、訪日外国人の旅行消費額である。観光庁の「訪日外国人消費動向調査」によれば、2023年7-9月期の訪日外国人旅行消費額は2019年同期比17.7%の1兆3904億円となり、コロナ禍前の水準を大きく上回った。同時期の訪日外国人旅行者数は2019年同期比▲7.3%の減少となったが、一人当たり消費額が21.1万円と2019年同期比29.4%の大幅増加となったことが消費額全体を大きく押し上げた。

一人当たり消費額が膨らんでいる理由としては、為替レートがコロナ禍前に比べて円安水準になっていること、滞在日数が比較的短い観光客が激減した結果、滞在日数が長いビジネス等の割合が上昇したことが挙げられる。このうち、平均滞在日数については、観光客の急増によってすでに平常時の水準に戻っているが、円安による消費額の押し上げ効果は今後も残る。

訪日外客数は今後も回復が続き、2024年にはコロナ禍前の水準(2019年の3188万人)を突破する可能性が高い。また、円安による一人当たり消費額の押し上げが大きいため、訪日外国人旅行消費額は2023年には政府目標の5兆円を上回り、2025年には7兆円まで拡大するだろう。

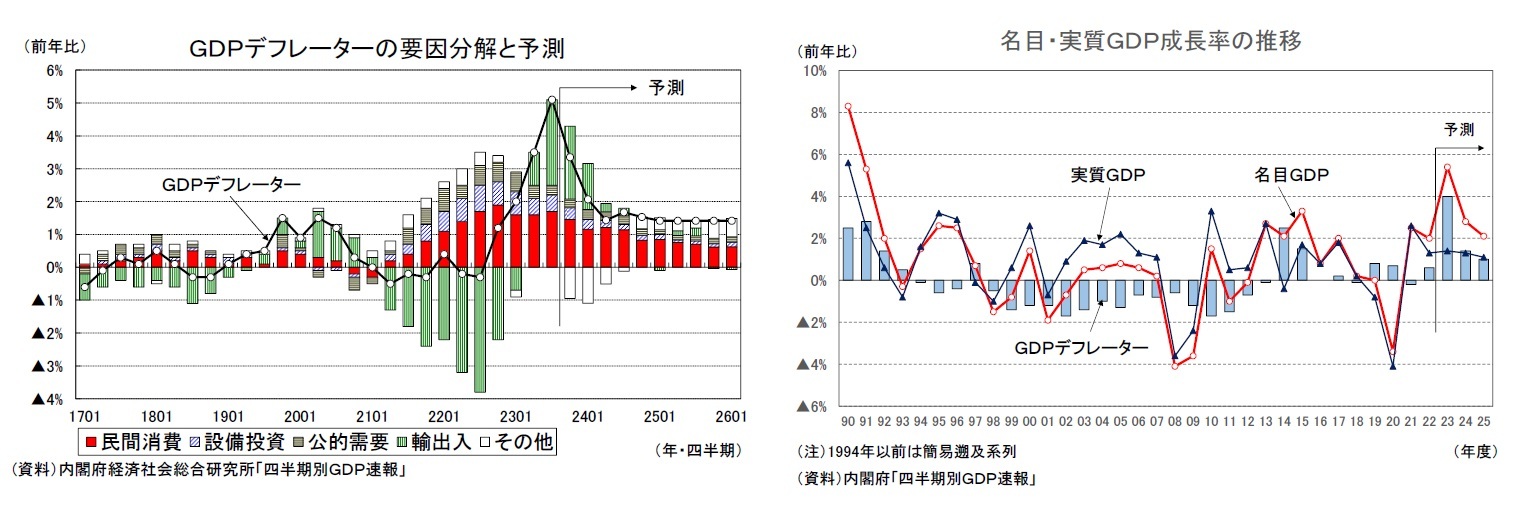

(2023年度の名目GDP成長率は33年ぶりの高さへ)

名目GDPは実質GDPを大きく上回る伸びが続いている。GDPデフレーターは2022年10-12月期に前年比1.2%と上昇に転じた後、2023年1-3月期が同2.0%、4-6月期が同3.5%、7-9月期が同5.1%と上昇ペースが急加速している。先行きはピークアウトする公算が大きいが、2023年度のGDPデフレーターは前年比4.0%となり、2022年度の同0.7%から大きく高まる可能性が高い。この結果、2023年度の名目GDP成長率は5.4%となり、1990年度2(8.3%)以来、33年ぶりの高い伸びとなることが予想される。その後は円高による輸入物価の低下が国内物価に波及することにより、GDPデフレーターの上昇率は鈍化するが、2024年度、2025年度ともに名目成長率が実質成長率を上回り、名実逆転は解消されるだろう。

名目GDPは実質GDPを大きく上回る伸びが続いている。GDPデフレーターは2022年10-12月期に前年比1.2%と上昇に転じた後、2023年1-3月期が同2.0%、4-6月期が同3.5%、7-9月期が同5.1%と上昇ペースが急加速している。先行きはピークアウトする公算が大きいが、2023年度のGDPデフレーターは前年比4.0%となり、2022年度の同0.7%から大きく高まる可能性が高い。この結果、2023年度の名目GDP成長率は5.4%となり、1990年度2(8.3%)以来、33年ぶりの高い伸びとなることが予想される。その後は円高による輸入物価の低下が国内物価に波及することにより、GDPデフレーターの上昇率は鈍化するが、2024年度、2025年度ともに名目成長率が実質成長率を上回り、名実逆転は解消されるだろう。

2 GDP統計の簡易遡及系列による

(2023年11月16日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2023~2025年度経済見通し(23年11月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2023~2025年度経済見通し(23年11月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!