- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2023・2024年度経済見通し(23年8月)

2023年08月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2. 実質成長率は2023年度1.6%、2024年度1.4%を予想

(国内需要中心の成長が続く)

2023年4-6月期は外需が成長率を大きく押し上げたが、輸出の高い伸びは1-3月期の落ち込みの反動による部分も大きい。7-9月期以降はインバウンド需要を中心にサービス輸出の増加が続くものの、海外経済の減速を背景に財輸出は低迷する可能性が高い。輸出が景気の牽引役となることは当面期待できないだろう。一方、民間消費は社会経済活動の正常化を受けて、対面型サービスを中心に回復し、設備投資は高水準の企業収益を背景に増加傾向が続くだろう。日本経済は内需中心の成長が続くことが予想される。

2023年7-9月期は、輸出が低い伸びにとどまる中で、輸入が4-6月期の落ち込み(前期比▲4.3%)の反動で大幅増加となり、外需が成長率を大きく押し下げることから、実質GDPは前期比年率▲1.9%と4四半期ぶりのマイナスになると予想する。民間消費などの内需は底堅さを維持するものの、外需の落ち込みが大きいため、マイナス成長は避けられないだろう。

米国が小幅ながらマイナス成長となる2024年1-3月期は、輸出の減少を主因として年率ゼロ%台の低成長となるが、海外経済の持ち直しが見込まれる2024年度入り後は輸出の回復を主因として成長率が高まるだろう。

実質GDP成長率は、2023年度が1.6%、2024年度が1.4%と予想する。外需は2023年7-9月期以降、低迷が予想されるが、年度初めの2023年4-6月期に大幅増加となったことが効いて、2023年度の成長率の押し上げ要因となろう。2024年度は輸出が低い伸びにとどまる中、国内需要の堅調を反映し輸入が輸出の伸びを上回ることから、外需は小幅ながらマイナス寄与となろう。一方、国内需要は、2023年度には実質所得の低下を背景に民間消費が伸び悩むことを主因として減速することが見込まれる。2024年度は実質所得の増加を受けて消費の伸びが高まること、設備投資が堅調を維持することから、国内需要の伸びは再加速するだろう。

2023年4-6月期は外需が成長率を大きく押し上げたが、輸出の高い伸びは1-3月期の落ち込みの反動による部分も大きい。7-9月期以降はインバウンド需要を中心にサービス輸出の増加が続くものの、海外経済の減速を背景に財輸出は低迷する可能性が高い。輸出が景気の牽引役となることは当面期待できないだろう。一方、民間消費は社会経済活動の正常化を受けて、対面型サービスを中心に回復し、設備投資は高水準の企業収益を背景に増加傾向が続くだろう。日本経済は内需中心の成長が続くことが予想される。

2023年7-9月期は、輸出が低い伸びにとどまる中で、輸入が4-6月期の落ち込み(前期比▲4.3%)の反動で大幅増加となり、外需が成長率を大きく押し下げることから、実質GDPは前期比年率▲1.9%と4四半期ぶりのマイナスになると予想する。民間消費などの内需は底堅さを維持するものの、外需の落ち込みが大きいため、マイナス成長は避けられないだろう。

米国が小幅ながらマイナス成長となる2024年1-3月期は、輸出の減少を主因として年率ゼロ%台の低成長となるが、海外経済の持ち直しが見込まれる2024年度入り後は輸出の回復を主因として成長率が高まるだろう。

実質GDP成長率は、2023年度が1.6%、2024年度が1.4%と予想する。外需は2023年7-9月期以降、低迷が予想されるが、年度初めの2023年4-6月期に大幅増加となったことが効いて、2023年度の成長率の押し上げ要因となろう。2024年度は輸出が低い伸びにとどまる中、国内需要の堅調を反映し輸入が輸出の伸びを上回ることから、外需は小幅ながらマイナス寄与となろう。一方、国内需要は、2023年度には実質所得の低下を背景に民間消費が伸び悩むことを主因として減速することが見込まれる。2024年度は実質所得の増加を受けて消費の伸びが高まること、設備投資が堅調を維持することから、国内需要の伸びは再加速するだろう。

(家計貯蓄率は平常時の水準に近づく)

2023年4-6月期の民間消費は前期比▲0.5%と3四半期ぶりに減少した。物価高による実質購買力の低下に加え、家計貯蓄率が平常時の水準に近づき、貯蓄率の引き下げによる押し上げ効果が一巡したことも消費の停滞につながったとみられる。

家計貯蓄率はコロナ禍前の2015~2019年平均で1.2%だったが、2020年4月の緊急事態宣言の発令によって消費が急激に落ち込んだこと、特別定額給付金の支給によって可処分所得が大幅に増加したことから、2020年4-6月期に21.4%へと急上昇した。その後、行動制限の緩和によって消費が持ち直したこと、物価高によって消費金額が膨らんだことから、家計貯蓄率は2023年1-3月期には1.6%まで低下した。

2023年1-3月期の家計貯蓄額の平常時(2015~2019年平均)からの乖離幅を所得要因(可処分所得等)、消費要因(実質家計消費支出)、物価要因(家計消費デフレーター)に分けてみると、コロナ禍における政府の各種支援策や雇用者報酬の増加によって、可処分所得が16.6兆円増えていることが貯蓄の押し上げ要因となっている。また、実質家計消費支出の水準の低下が貯蓄を4.7兆円押し上げている。一方、物価上昇ペースが大きく加速したことが貯蓄を▲19.8兆円減少させている。この結果、2020年4-6月期に72.9兆円(季節調整済・年率換算値)まで増加した家計貯蓄は、2023年1-3月期には5.0兆円(2015~2019年平均に比べて1.5兆円増)と平常時に近い水準まで減少している。

2023年4-6月期の民間消費は前期比▲0.5%と3四半期ぶりに減少した。物価高による実質購買力の低下に加え、家計貯蓄率が平常時の水準に近づき、貯蓄率の引き下げによる押し上げ効果が一巡したことも消費の停滞につながったとみられる。

家計貯蓄率はコロナ禍前の2015~2019年平均で1.2%だったが、2020年4月の緊急事態宣言の発令によって消費が急激に落ち込んだこと、特別定額給付金の支給によって可処分所得が大幅に増加したことから、2020年4-6月期に21.4%へと急上昇した。その後、行動制限の緩和によって消費が持ち直したこと、物価高によって消費金額が膨らんだことから、家計貯蓄率は2023年1-3月期には1.6%まで低下した。

2023年1-3月期の家計貯蓄額の平常時(2015~2019年平均)からの乖離幅を所得要因(可処分所得等)、消費要因(実質家計消費支出)、物価要因(家計消費デフレーター)に分けてみると、コロナ禍における政府の各種支援策や雇用者報酬の増加によって、可処分所得が16.6兆円増えていることが貯蓄の押し上げ要因となっている。また、実質家計消費支出の水準の低下が貯蓄を4.7兆円押し上げている。一方、物価上昇ペースが大きく加速したことが貯蓄を▲19.8兆円減少させている。この結果、2020年4-6月期に72.9兆円(季節調整済・年率換算値)まで増加した家計貯蓄は、2023年1-3月期には5.0兆円(2015~2019年平均に比べて1.5兆円増)と平常時に近い水準まで減少している。

先行きについては、物価高の継続が引き続き貯蓄率の低下要因となるが、賃上げが進み可処分所得の伸びが高まることが消費を下支えするだろう。今回の見通しでは、家計貯蓄率は2024年度末にかけて平常時とほぼ同水準まで低下すると想定している。

民間消費は2023年度が前年比0.7%、2024年度が同1.7%と予想する。2023年度は物価上昇率の高止まりによって実質所得の減少が続くことが消費の伸びを抑えるだろう。2024年度は物価上昇率の低下に伴い実質所得が増加することによって、消費の伸びが高まるだろう。

民間消費は2023年度が前年比0.7%、2024年度が同1.7%と予想する。2023年度は物価上昇率の高止まりによって実質所得の減少が続くことが消費の伸びを抑えるだろう。2024年度は物価上昇率の低下に伴い実質所得が増加することによって、消費の伸びが高まるだろう。

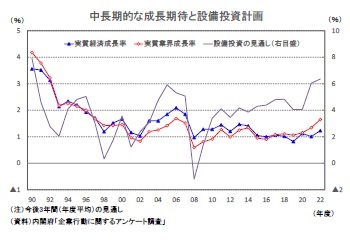

(企業の中長期的な成長期待が徐々に高まる)

設備投資は2023年度が前年比2.2%、2024年度が同3.3%と堅調な推移が続くことが予想される。

日銀短観2023年6月調査では、2022年度の設備投資(実績)が前年度比7.0%と2006年度(同7.9%)以来の伸びとなり、2023年度の設備投資計画(全規模・全産業、含むソフトウェア投資、除く土地投資額)は3月調査(前年度比5.6%)から上方修正され、前年度比15.3%の高い伸びとなった。設備投資は、高水準の企業収益を背景に、人手不足対応やテレワーク関連投資、デジタル化に向けたソフトウェア投資を中心に回復している。

設備投資は2023年度が前年比2.2%、2024年度が同3.3%と堅調な推移が続くことが予想される。

日銀短観2023年6月調査では、2022年度の設備投資(実績)が前年度比7.0%と2006年度(同7.9%)以来の伸びとなり、2023年度の設備投資計画(全規模・全産業、含むソフトウェア投資、除く土地投資額)は3月調査(前年度比5.6%)から上方修正され、前年度比15.3%の高い伸びとなった。設備投資は、高水準の企業収益を背景に、人手不足対応やテレワーク関連投資、デジタル化に向けたソフトウェア投資を中心に回復している。

中長期的な設備投資の動向に大きな影響を及ぼすのは企業の期待成長率である。期待成長率が長期にわたり低迷してきた背景には、多くの企業経営者が人口減少下で国内市場の縮小が不可避と考えてきたことがあると考えられる。

中長期的な設備投資の動向に大きな影響を及ぼすのは企業の期待成長率である。期待成長率が長期にわたり低迷してきた背景には、多くの企業経営者が人口減少下で国内市場の縮小が不可避と考えてきたことがあると考えられる。内閣府の「企業行動に関するアンケート調査」によれば、企業の今後3年間の実質経済成長率の見通しは1.2%(2022年度調査)と低い伸びが続いている。しかし、その一方で1999年度から18年連続で実質経済成長率の見通しを下回っていた業界需要の実質成長率見通しは、2017年度以降は実質経済成長率を上回り、2022年度には1.6%まで高まった。これに伴い、設備投資の見通しも2022年度には6.4%(今後3年間の年度平均)と約30年ぶりの高水準となった。業界需要の成長期待が上向いてきたことは、設備投資の先行きを見る上で明るい材料と言えるだろう。

(2023年度の名目GDP成長率は32年ぶりの高水準へ)

名目GDPは実質GDPを上回る高い伸びが続いている。輸入物価の上昇を国内に価格転嫁する動きが広がり、国内需要デフレーターが上昇するもとで、原油価格の下落を反映し、GDPの控除項目である輸入デフレーターが低下しているため、GDPデフレーターが大幅に上昇している。GDPデフレーターは2023年4-6月期の前年比3.4%から7-9月期には同4.6%まで伸びを高めた後、ピークアウトする公算が大きいが、2023年度のGDPデフレーターは前年比3.3%となり、2022年度の同0.7%から大きく加速するだろう。この結果、2023年度の名目GDP成長率は5.0%となり、1991年度2(5.3%)以来、32年ぶりの高い伸びとなることが予想される。

名目GDPは実質GDPを上回る高い伸びが続いている。輸入物価の上昇を国内に価格転嫁する動きが広がり、国内需要デフレーターが上昇するもとで、原油価格の下落を反映し、GDPの控除項目である輸入デフレーターが低下しているため、GDPデフレーターが大幅に上昇している。GDPデフレーターは2023年4-6月期の前年比3.4%から7-9月期には同4.6%まで伸びを高めた後、ピークアウトする公算が大きいが、2023年度のGDPデフレーターは前年比3.3%となり、2022年度の同0.7%から大きく加速するだろう。この結果、2023年度の名目GDP成長率は5.0%となり、1991年度2(5.3%)以来、32年ぶりの高い伸びとなることが予想される。

2 GDP統計の簡易遡及系列による

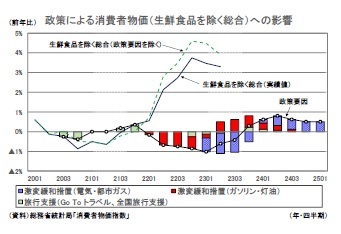

(物価の見通し)

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2023年1月に前年比4.2%と1981年9月以来41年4ヵ月ぶりの高い伸びとなった後、政府による電気・都市ガス代の負担緩和策の影響で2月以降は3%台前半で推移している。しかし、コアコアCPI(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)は4%台前半まで伸びを高めており、基調的な物価上昇圧力は一段と高まっている。

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2023年1月に前年比4.2%と1981年9月以来41年4ヵ月ぶりの高い伸びとなった後、政府による電気・都市ガス代の負担緩和策の影響で2月以降は3%台前半で推移している。しかし、コアコアCPI(生鮮食品及びエネルギーを除く総合)は4%台前半まで伸びを高めており、基調的な物価上昇圧力は一段と高まっている。

足もとの消費者物価は、政府の物価高対策(ガソリン・灯油、電気・都市ガス代)と全国旅行支援によって押し下げられている。政府の政策によるコアCPI上昇率の押し下げ幅は2022年度入り後に拡大し、電気・都市ガス代の値下げが実施された2023年1-3月期には▲1%程度まで拡大した。四半期ベースのコアCPI上昇率は、2022年10-12月期の3.7%をピークに2023年4-6月期には3.3%まで低下しているが、政府の政策がなければ、2022年度後半に4%台半ばまで高まった後、2023年4-6月期も4%程度で高止まりしていた。

足もとの消費者物価は、政府の物価高対策(ガソリン・灯油、電気・都市ガス代)と全国旅行支援によって押し下げられている。政府の政策によるコアCPI上昇率の押し下げ幅は2022年度入り後に拡大し、電気・都市ガス代の値下げが実施された2023年1-3月期には▲1%程度まで拡大した。四半期ベースのコアCPI上昇率は、2022年10-12月期の3.7%をピークに2023年4-6月期には3.3%まで低下しているが、政府の政策がなければ、2022年度後半に4%台半ばまで高まった後、2023年4-6月期も4%程度で高止まりしていた。しかし、物価高対策はすでに縮小に向かっている。6月以降はガソリン、灯油等に対する燃料油価格激変緩和措置の補助率が段階的に引き下げられており、9月末には同措置が終了する予定となっている。補助率の縮小に原油高、円安が重なったことで、ガソリンの店頭価格は12週連続で上昇している。8/7時点のガソリン店頭価格は、1リットル当たり180.3円(全国平均、レギュラー)まで上昇し、過去最高値(2008年8月の185.1円)に近づいている。

また、2023年2月から実施されている電気・都市ガス代の激変緩和措置は、10月には値引き額が半減される予定となっている。今回の見通しでは、2023年10月から2024年9月までは現在の半分の値引き額が継続し、2024年10月以降は同措置が終了することを前提とした。

この結果、激変緩和措置に全国旅行支援を含めた政府の政策による影響は、2023年7-9月期まではコアCPI上昇率の押し下げ要因となるが、2023年10-12月期以降は押し上げ要因となるだろう。政策によるコアCPI上昇率への影響を年度ベースでみると、2022年度が▲0.8%程度、2023年度がゼロ%程度、2024年度が0.6%程度となることが見込まれる。

コアCPI上昇率は足もとの3%台から2023年秋以降に2%台後半まで鈍化するが、日銀の物価目標である2%を割り込むのは、エネルギー価格の下落が続く中、輸入価格下落の影響が波及することにより財価格の上昇ペース鈍化が明確となる2024年入り後となるだろう。

財・サービス別には、2022年度は物価上昇のほとんどがエネルギー、食料(除く生鮮食品、外食)を中心とした財の上昇によるものだったが、2023年度から2024年度にかけては、物価上昇の中心が財からサービスへ徐々にシフトしていくだろう。

コアCPIは、2022年度の前年比3.0%の後、2023年度が同2.8%、2024年度が1.6%、コアコアCPIは2022年度の前年比2.2%の後、2023年度が同3.7%、2024年度が同1.3%と予想する。

財・サービス別には、2022年度は物価上昇のほとんどがエネルギー、食料(除く生鮮食品、外食)を中心とした財の上昇によるものだったが、2023年度から2024年度にかけては、物価上昇の中心が財からサービスへ徐々にシフトしていくだろう。

コアCPIは、2022年度の前年比3.0%の後、2023年度が同2.8%、2024年度が1.6%、コアコアCPIは2022年度の前年比2.2%の後、2023年度が同3.7%、2024年度が同1.3%と予想する。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年08月16日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- QE速報:4-6月期の実質GDPは前期比1.5%(年率6.0%)の高成長-実質GDPの水準はコロナ禍前のピークを上回る

- 2023年4-6月期の実質GDP~前期比0.8%(年率3.1%)を予測~

- 貿易統計23年6月-4-6月期の外需寄与度は前期比1.0%程度の大幅プラスに

- 鉱工業生産23年6月-4-6月期は3四半期ぶりの増産だが、前期の落ち込みは取り戻せず

- 企業物価指数2023年7月 ~輸入物価は下落基調を継続し、国内企業物価指数(前年比)は縮小~

- 日銀短観(6月調査)~景況感は幅広く改善、設備投資も堅調、価格転嫁の鎮静化はまだ

- 過剰貯蓄がなくなる日-賃上げの重要性がより高まる局面に

- 春闘賃上げ率は30年ぶりの高水準へ-今後の焦点は賃上げの持続性とサービス価格の上昇ペース

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2023・2024年度経済見通し(23年8月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2023・2024年度経済見通し(23年8月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!