- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- CRE(企業不動産戦略) >

- 行きたくなるオフィス再考-「フルパッケージ型」オフィスのすすめ

行きたくなるオフィス再考-「フルパッケージ型」オフィスのすすめ

社会研究部 上席研究員 百嶋 徹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――「フルパッケージ型」オフィスでアイデア生成プロセスを一気呵成に回し切れ!

フェーズ2以降の集中作業は、自宅に持ち帰って在宅勤務で行うのではなく、フェーズ1と同じメインオフィス内の固定席や集中ブースなど集中できるスペースで行うことが効率的だ(図表1)。またフェーズ2では、一人で深掘り作業に集中するケースに加え、少人数で深掘りの徹底的な議論を行うこともあり得るため、少人数で密度の濃いミーティングをじっくり行える分散した小さな部屋も、オフィスに完備されていることが望ましい。

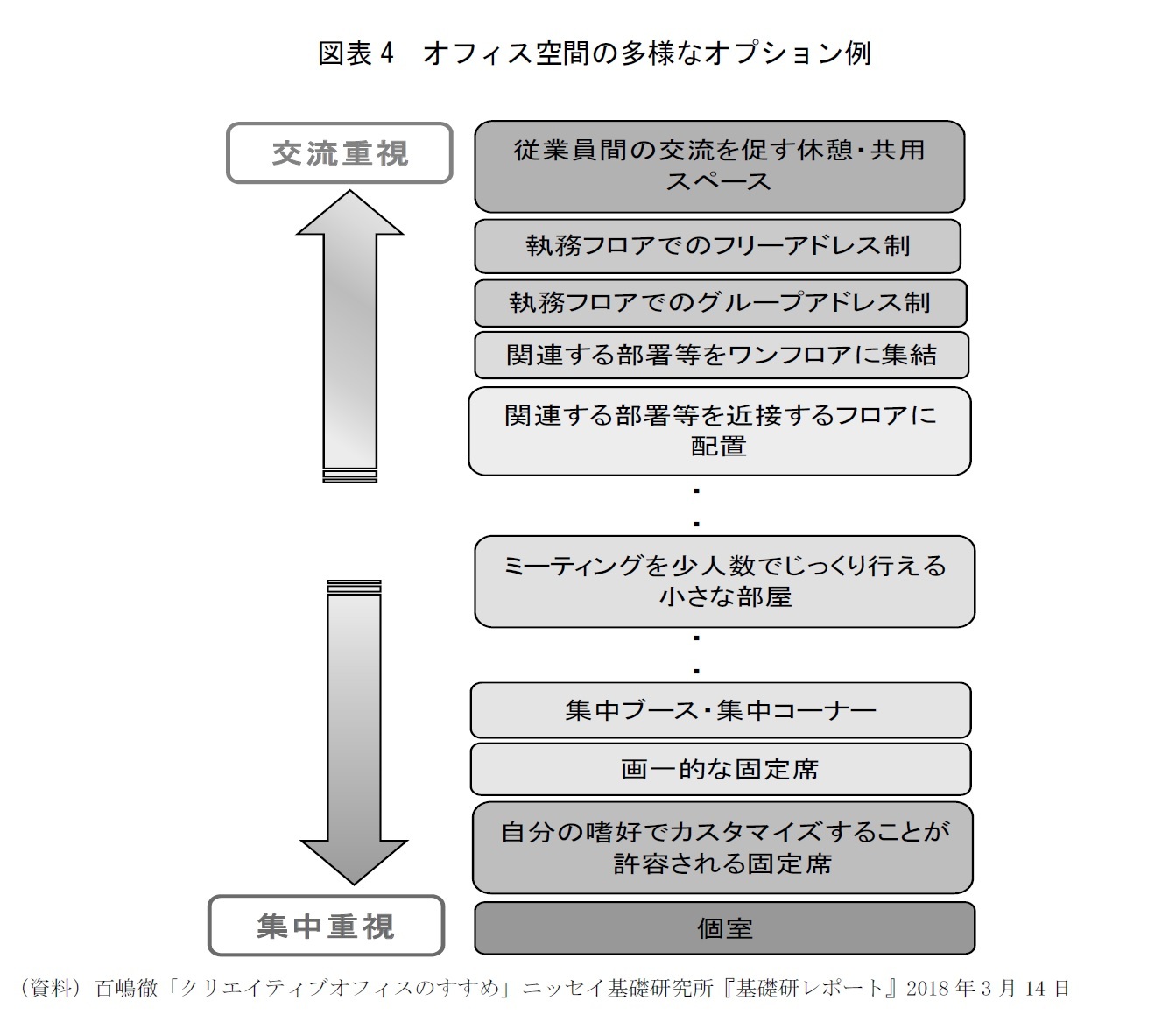

このようにイノベーションの源となるアイデアを効率的に生み出すためには、メインオフィスでは、従業員間の交流を促すオープンな環境と集中できる静かな環境の二者択一ではなく、両極端にある両方の要素(オプション)を共存させてバランスを取らなければならない。また、この相反する2つの要素の間には、例えば前述の少人数で密度の濃いミーティングを行える小さな部屋など、多様なオプションがグラデーションのように存在するだろう(図表4)。例えば、集中できるスペースにも、個室、自席を自分の嗜好でカスタマイズすることが許容される固定席、画一的な固定席、だれでも自由に利用できる集中ブースや集中コーナーなど、多様な選択肢が考えられる。

このようにメインオフィスは、ソロワーク空間としてのテレワークとの役割・機能のすみ分けにより、交流・コラボレーション機能といった単一の機能に集約するのではなく、アイデア生成プロセスのフェーズ毎の作業に対応できるように、できるだけ多くの利用シーンを想定した「フルパッケージの機能」を装備することが望ましい、と筆者は考える。

オフィス空間に多様性を取り込むと、完全にオープンなオフィス空間や画一的な固定席のみを並べたオフィス空間など、どちらか一方にスペックを統一した均質なオフィス空間に比べ、新築時の施工や運用時の維持管理の面でコスト高となるものの、多くの従業員からの支持を得て業務の生産性は大幅に向上し、トータルでの経済性は画一的なオフィス空間より高くなると考えられる。

4――行きたくなるオフィスは従業員によって異なる

そもそも「行きたくなるオフィス」と言っても、従業員が望むオフィス環境は、個々の嗜好や性格特性などによって異なるはずだ。また同じ従業員でも、その時々に取り組んでいる業務の内容や気分・体調によっても、働く場に対して異なるニーズを持つことはあり得るだろう。

企業が従業員にその時々のニーズに応じて「働く環境の選択の自由」を与えることは、「働き方改革」の本質だ。従業員の働く環境の多様なニーズにできる限り応えるとの視点からも、コラボレーション機能だけに絞り込むのではなく、メインオフィスには、あたかも多様性を持つ「街」を再現・凝縮したような、「フルパッケージ機能」の装備が望まれる。前述の通り、筆者は、コロナ禍の中でいち早く「メインオフィスの重要性」を主張したが、その際に「メインオフィスの重要性」とともに変えてはいけない原理原則として、「従業員にその時々のニーズに応じて働く場所や働き方の選択の自由をできるだけ与えること(=働く環境の多様な選択の自由)の重要性」を掲げ、この「2つの重要性」は、コロナ後の働き方とオフィス戦略の在り方において、変えてはいけない「原理原則」として実践すべきである、と提唱した7。

利用シーンの異なる多様なスペースを設置する上で、照明の明るさやオフィス家具を変えたり、観葉植物や心地の良い鳥のさえずりの音など自然の要素を反映したデザイン(バイオフィリックデザイン8)を取り入れるなど、内装・設備面での多くの工夫の仕方があり得るだろう。

企業が従業員の働く場の多様なニーズにできるだけ寄り添った対応・サポートを行うことは、従業員の満足度や士気・忠誠心を高めるとともに、働きがい・快適性・心身の健康(ウェルネス)・幸福感(ウェルビーイング)を向上させ、活力・意欲・能力・創造性(クリエイティビティ)を存分に引き出すことを通じて、生産性向上やイノベーション創出につながり得る、と筆者は考える。

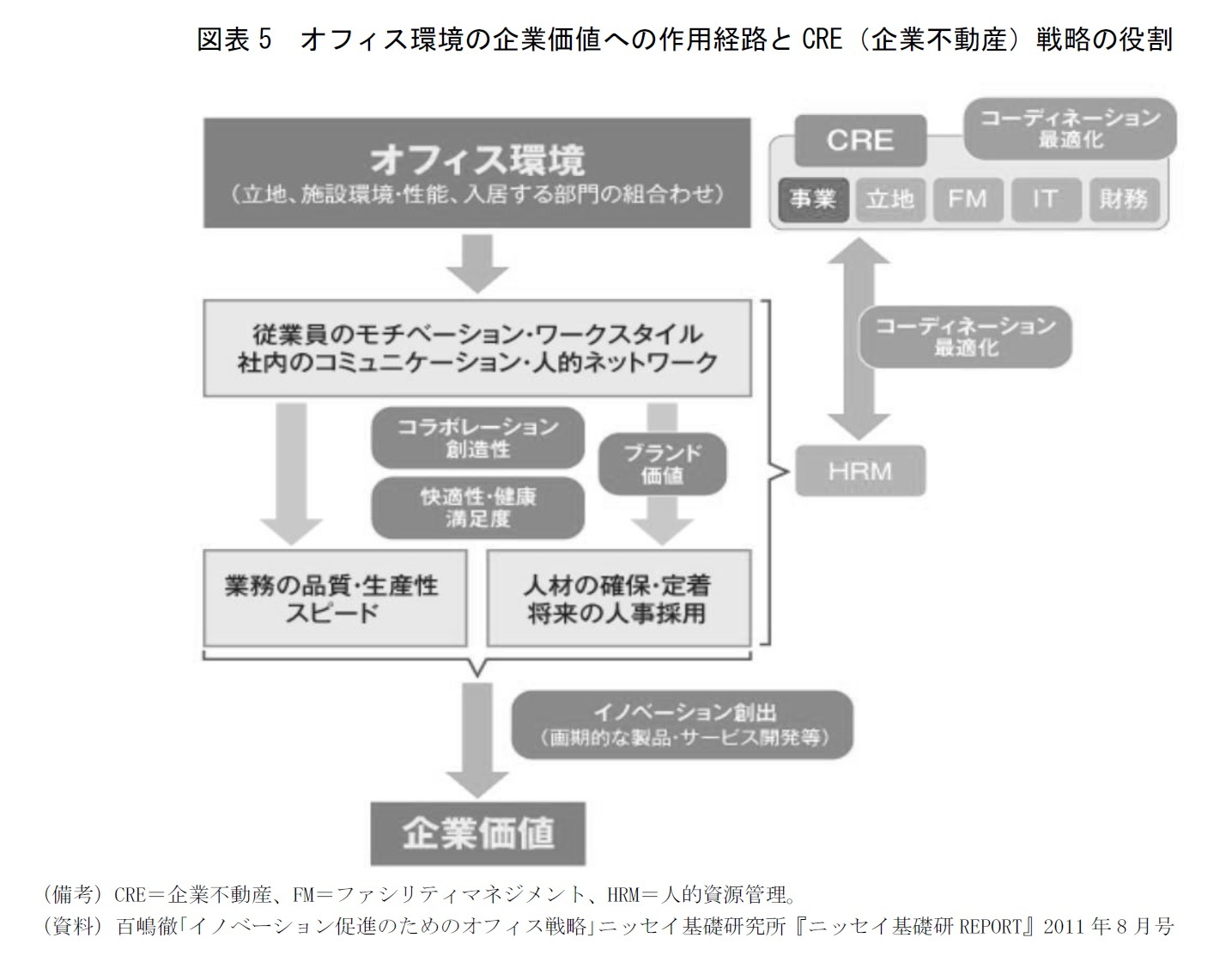

オフィス環境が、どのような作用経路(path)を通じて生産性向上やイノベーション創出に影響を与えるのか、について概観した模式図を図表5に示す。オフィス環境は、従業員のモチベーションやワークスタイル、社内のインフォーマルなコミュニケーションや人的ネットワークの質を左右し、これらが向上すれば、従業員間のコラボレーションの促進などを通じて創造性が引き出されたり、快適性やウェルネスが向上したりして、業務の生産性や品質の向上につながり、人的資源管理(HRM)にプラスの効果をもたらす。また、働きやすい環境を提供することは、企業のブランド価値を高めて優秀な人材の確保・定着につながりやすく、将来の人事採用にもプラス効果が期待される。最終的には、商品企画や研究開発など知識集約型の非ルーチン業務では、製品・サービスの画期的な開発などにつながり得ると考えられ、またルーチン業務でも、職場のメンタルヘルス向上を通じて作業ミスの防止、作業効率の向上につながり得るだろう。いずれもイノベーション(新技術・新事業の創出を中心とする「プロダクト・イノベーション」または業務プロセスの効率化・改革を中心とする「プロセス・イノベーション」)が創出され、企業価値向上につながり得ることを示している。なお、ここでのオフィス環境は、ビルの建物・設備性能や内装などハード面にとどまらず、立地するロケーション、入居する部門の組み合わせなどソフト面も含まれることに留意する必要がある。

「企業が事業継続のために使う不動産を重要な経営資源の一つに位置付け、その活用、管理、取引(取得、売却、賃貸借)に際し、CSR(企業の社会的責任)を踏まえた上で最適な選択を行い、結果として企業価値最大化に資する経営戦略」を「CRE(企業不動産)戦略」と呼ぶが、オフィス戦略も、このCRE戦略の下で組織的に取り組まなければならない。

7 脚注6を参照されたい。

8 国土交通省『令和元年版首都圏白書』によれば、「バイオフィリア(Biophilia)は、『人間には“自然とつながりたい”という本能的欲求がある』とする概念であり、この概念を空間に反映し、建築物に植物、自然光、水、香り、音等の自然環境の要素を反映したデザインはバイオフィリックデザイン(Biophilic Design)と呼ばれている。バイオフィリックデザインをオフィス空間に取り入れることにより、緑や自然音等の効果でオフィスワーカーのストレスが軽減し、集中力が増すことより、幸福度、生産性、創造性が向上するという研究結果が発表されており、欧米諸国では、既に、バイオフィリックデザインを本格的に導入したオフィスの事例が各地で見られるところである」とされる。実際、米国では、アップルの本社屋Apple Park(カリフォルニア州クパチーノ、本稿111~112ページを参照されたい)やアマゾン・ドット・コムの本社ビル(ワシントン州シアトル)の一角を構成するスフィア(Amazon Spheres:熱帯雨林を模して植物がうっそうと茂る、3つのガラスドームをくっつけた低層のオフィス)などにおいて、バイオフィリックデザインが本格的に導入されている。

オフィスは従業員にとって、各々の能力や創造性を最大限に活かすことができる場所であり、そのコミュニティに属していることを誇りに感じることができる場所でなければならない。

ここで例えば、固定席が設けられたメインオフィスを想定すると、固定席は、従業員各々にとって集中できたりリラックスできたりする、アイデンティティを持てる居場所であり、自分を世帯主とする自宅のようなものだ。自席の周囲にいる他の従業員との自由なコミュニケーションは、親しく近所付き合いをするようなものと言える。一方、他部門の従業員などとのインフォーマルなコミュニケーションを喚起するためにオフィス内に効果的に設置される、休憩・共用スペースは、見知らぬ人と偶発的に出会うかもしれない街の公共スペースのようなものだ。このように在るべきメインオフィスには、街やコミュニティの主要な機能が凝縮されていることが必要だ。

在宅勤務などでのテレワーク(サイバー空間)では、勿論このような機能を担えないが、多様性のない機能特化型のオフィスにおいても、「居場所がない」「愛着や誇りを持てない」と感じる従業員が多くなってしまうのではないだろうか。例えば、自席で黙々と業務に集中したいという従業員にとって、コラボレーション機能に特化したオフィスでの業務は苦痛でしかなく、オフィスから足が遠のいてしまうだろう。

メインオフィスは、多くの従業員が愛着や誇り(エンゲージメント)を持てる場でなければ、そこで企業文化を醸成することはできず、会社への帰属意識を高めることもできない。

(2023年07月14日「ニッセイ基礎研所報」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 震災復興で問われるCSR(企業の社会的責任)~震災が促すCSRの原点回帰~

- イノベーション促進のためのオフィス戦略 ~経営戦略の視点からオフィスづくりを考える

- アップルの成長神話は終焉したのか ~ 革新的製品の発売か、高成長に対応したコスト構造の是正か~

- クリエイティブオフィスの時代へ-経営理念、ワークスタイル変革という「魂」の注入がポイント

- クリエイティブオフィスのすすめ-創造的オフィスづくりの共通点

- 健康に配慮するオフィス戦略-クリエイティブオフィスのすすめ-

- コロナ後を見据えた企業経営の在り方-社会的価値の創出と組織スラックへの投資を原理原則に

- アフターコロナを見据えた働き方とオフィス戦略の在り方(前編)-メインオフィスの重要性と働く環境の選択の自由を「原理原則」に

- 組織スラック型経営vsリーン型偏重経営(1)-自動車産業など製造業でのBCP視点

- 行きたくなるオフィスとは何か?-フルパッケージ型オフィスのすすめ

社会研究部 上席研究員

百嶋 徹 (ひゃくしま とおる)

研究・専門分野

企業経営、産業競争力、イノベーション、企業不動産(CRE)・オフィス戦略、AI・IOT・自動運転、スマートシティ、CSR・ESG経営

03-3512-1797

- 【職歴】

1985年 株式会社野村総合研究所入社

1995年 野村アセットマネジメント株式会社出向

1998年 ニッセイ基礎研究所入社 産業調査部

2001年 社会研究部門

2013年7月より現職

・明治大学経営学部 特別招聘教授(2014年度~2016年度)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

・(財)産業研究所・企業経営研究会委員(2007年)

・麗澤大学企業倫理研究センター・企業不動産研究会委員(2007年)

・国土交通省・合理的なCRE戦略の推進に関する研究会(CRE研究会) ワーキンググループ委員(2007年)

・公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会CREマネジメント研究部会委員(2013年~)

【受賞】

・日経金融新聞(現・日経ヴェリタス)及びInstitutional Investor誌 アナリストランキング 素材産業部門 第1位

(1994年発表)

・第1回 日本ファシリティマネジメント大賞 奨励賞受賞(単行本『CRE(企業不動産)戦略と企業経営』)

百嶋 徹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/04/03 | 企業不動産(CRE)は社会的価値創出のプラットフォームに-「外部不経済」の除去と「外部経済効果」の創出 | 百嶋 徹 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 「社会的ミッション起点の真のCSR経営」の再提唱-企業の目的は利益追求にあらず、社会的価値創出にあり | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2025/01/22 | 社会的インパクトをもたらすスマートシティ-CRE(企業不動産)を有効活用したグリーンフィールド型開発に期待 | 百嶋 徹 | 基礎研レポート |

| 2024/10/08 | EVと再エネの失速から学ぶべきこと-脱炭素へのトランジション(移行)と多様な選択肢の重要性 | 百嶋 徹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【行きたくなるオフィス再考-「フルパッケージ型」オフィスのすすめ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

行きたくなるオフィス再考-「フルパッケージ型」オフィスのすすめのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!