- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- 特定デジタルプラットフォームの年次評価(5)-自社及び関連会社の優遇

コラム

2023年05月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下、単に法という)では、経済産業大臣によって指定された特定デジタルプラットフォーム提供者(以下、DPF提供者)からの報告書の提出を受けて経済産業大臣が透明性及び公正性についての評価を行う(法9条2項)ことについては本シリーズ初回の研究員の眼で触れた通りである。

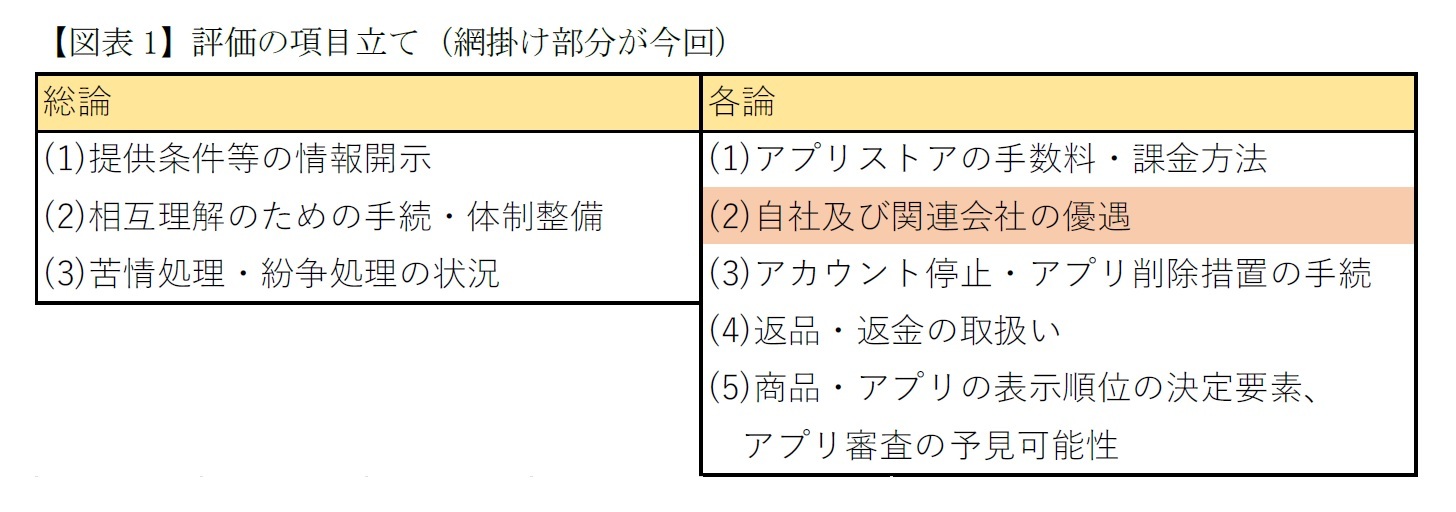

当該規定に基づいて、Amazon、楽天、ヤフー、Apple、Googleからの報告書を基にした「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価(総合物販オンラインモール及びアプリストア分野)」(以下、透明性評価)1について2022年12月22日に公表された。これについて五回目の紹介をすることとしたい。今回は各論の「(2)自社及び関連会社の優遇」である(図表1)。

当該規定に基づいて、Amazon、楽天、ヤフー、Apple、Googleからの報告書を基にした「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価(総合物販オンラインモール及びアプリストア分野)」(以下、透明性評価)1について2022年12月22日に公表された。これについて五回目の紹介をすることとしたい。今回は各論の「(2)自社及び関連会社の優遇」である(図表1)。

法は開示すべき情報として、(1)商品提供条件等が自社とその他の利用事業者とが異なる場合にはその内容と理由を、同様に(2)商品提供条件等が関連会社とその他の利用事業者で異なる場合もその内容と理由を開示すべきとしている(法5条2項1号ト、規6条2号・3号)。すなわち、おなじ土俵であるのに自社又は自社の関連会社のみを優遇する行為にかかわるものであって、以下ではまとめて自己優遇として表記する。

透明性評価を見ると、論点として取り上げられているのは、「違反行為に対する措置」「商品等の表示順位」「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」の3点である2。ひとつめの「違反行為に対する措置」について合理的な理由なしに取り扱いの差異をつけることの不当性には議論の余地がないものであるため、以下では「商品の表示順位」「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」について述べることとしたい。

自社優遇については、ヤフーが「商品等の表示順位」において、自社理念を共有するグループ事業者を優遇する可能性があるとしている一方で、利益相反及び自社優遇行為に関する管理方針を策定し、公開し、問い合わせ先も明示し、不断の見直しを行うという取り組みを行っている>との報告を行った3。その他のDPF提供者からの報告では「商品等の表示順位」「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」において自社優遇は一切行っていないとする。

しかし、透明性評価はヤフーの取組等を高く評価するとする一方で、全体として「利用事業者のみならず、有識者をはじめとした世の中の懸念を払拭していくことが重要である」と注意を喚起し、「自社及び関係会社の優遇の有無、自社優遇がある場合はその正当性について、客観的に検証できるようなかたちで情報開示や体制整備を進め、その内容を説明していくことを期待する」と批判的な見方をする4。

ところで「商品等の表示順位」「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」については、Amazonに対して欧州委員会が法的な手続きを進め、これに対してAmazonが嫌疑の向けられた行為を行わない旨の確約計画を提出している5。

欧州委員会は、まず「商品の表示順位」に関して、目立つ位置に配置され、購入されやすいというメリットがあるBuy Box(Featured Offerとも呼ばれる)欄に、自社あるいは自社の保管・運送サービス (Fulfilment By Amazon、FBA)を契約しているFBA第三者販売業者を合理的理由なく優先的掲載しているとの暫定的評価(preliminary assessment)を下していた。

また欧州委員会は「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」について、Amazonは第三者販売業者のデータを、Amazon自社販売のために利用していた点について、異議告知(Statement of Objection)6を行っていた。

Amazonの確約計画はこれら欧州委員会の暫定的評価と異議告知について対応をするものである。具体的には、「商品等の表示順位」に関しては、Buy Boxへの掲載基準にはFBA第三者販売業者であるかどうかを含めないこととし、目立つ位置(Buy Box)への掲示は必ず性格の異なる二種類の商品を掲示するものとした。他方、「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」については今後行わないと確約した。

このように欧州においてはAmazonの確約計画の動きがあったが、今回の日本におけるAmazonの報告書との関係がどのようなものかは必ずしも明らかではない。すなわち欧州での取り扱いを日本でも実施するのか(したのか)は明確でない。

また、ここまでAmazonだけを取り上げてきたが、他のDPF提供者も表面に現れない取扱いも含めて自社優遇を行っていないのかどうか懸念が残る7。その意味ではDPF提供者に対して批判的である透明性評価の表現ぶりもうなずけるところである。

1 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221222005/20221222005.html 参照。

2 前掲注1 別添2 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価(詳細)p8以下参照

3 同上p10参照

4 同上p7参照

5 確約計画の内容については、基礎研レポート「EU における Amazon の確約計画案―非公表情報の取扱など競争法事案への対応」https://www.nli-research.co.jp/files/topics/73040_ext_18_0.pdf?site=nli 参照。この確約計画は欧州委員会に了承されている。https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7777 参照。

6 異議告知は暫定的評価よりも前段階で出される意見表明で、欧州委員会の見解を示すものである。

7 Googleショッピング事件 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=69734?site=nli を参照。

透明性評価を見ると、論点として取り上げられているのは、「違反行為に対する措置」「商品等の表示順位」「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」の3点である2。ひとつめの「違反行為に対する措置」について合理的な理由なしに取り扱いの差異をつけることの不当性には議論の余地がないものであるため、以下では「商品の表示順位」「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」について述べることとしたい。

自社優遇については、ヤフーが「商品等の表示順位」において、自社理念を共有するグループ事業者を優遇する可能性があるとしている一方で、利益相反及び自社優遇行為に関する管理方針を策定し、公開し、問い合わせ先も明示し、不断の見直しを行うという取り組みを行っている>との報告を行った3。その他のDPF提供者からの報告では「商品等の表示順位」「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」において自社優遇は一切行っていないとする。

しかし、透明性評価はヤフーの取組等を高く評価するとする一方で、全体として「利用事業者のみならず、有識者をはじめとした世の中の懸念を払拭していくことが重要である」と注意を喚起し、「自社及び関係会社の優遇の有無、自社優遇がある場合はその正当性について、客観的に検証できるようなかたちで情報開示や体制整備を進め、その内容を説明していくことを期待する」と批判的な見方をする4。

ところで「商品等の表示順位」「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」については、Amazonに対して欧州委員会が法的な手続きを進め、これに対してAmazonが嫌疑の向けられた行為を行わない旨の確約計画を提出している5。

欧州委員会は、まず「商品の表示順位」に関して、目立つ位置に配置され、購入されやすいというメリットがあるBuy Box(Featured Offerとも呼ばれる)欄に、自社あるいは自社の保管・運送サービス (Fulfilment By Amazon、FBA)を契約しているFBA第三者販売業者を合理的理由なく優先的掲載しているとの暫定的評価(preliminary assessment)を下していた。

また欧州委員会は「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」について、Amazonは第三者販売業者のデータを、Amazon自社販売のために利用していた点について、異議告知(Statement of Objection)6を行っていた。

Amazonの確約計画はこれら欧州委員会の暫定的評価と異議告知について対応をするものである。具体的には、「商品等の表示順位」に関しては、Buy Boxへの掲載基準にはFBA第三者販売業者であるかどうかを含めないこととし、目立つ位置(Buy Box)への掲示は必ず性格の異なる二種類の商品を掲示するものとした。他方、「利用事業者の事業活動に関するデータ利用」については今後行わないと確約した。

このように欧州においてはAmazonの確約計画の動きがあったが、今回の日本におけるAmazonの報告書との関係がどのようなものかは必ずしも明らかではない。すなわち欧州での取り扱いを日本でも実施するのか(したのか)は明確でない。

また、ここまでAmazonだけを取り上げてきたが、他のDPF提供者も表面に現れない取扱いも含めて自社優遇を行っていないのかどうか懸念が残る7。その意味ではDPF提供者に対して批判的である透明性評価の表現ぶりもうなずけるところである。

1 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221222005/20221222005.html 参照。

2 前掲注1 別添2 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価(詳細)p8以下参照

3 同上p10参照

4 同上p7参照

5 確約計画の内容については、基礎研レポート「EU における Amazon の確約計画案―非公表情報の取扱など競争法事案への対応」https://www.nli-research.co.jp/files/topics/73040_ext_18_0.pdf?site=nli 参照。この確約計画は欧州委員会に了承されている。https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7777 参照。

6 異議告知は暫定的評価よりも前段階で出される意見表明で、欧州委員会の見解を示すものである。

7 Googleショッピング事件 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=69734?site=nli を参照。

(2023年05月01日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【特定デジタルプラットフォームの年次評価(5)-自社及び関連会社の優遇】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

特定デジタルプラットフォームの年次評価(5)-自社及び関連会社の優遇のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!