- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- 特定デジタルプラットフォームの年次評価(4)-アプリストアの手数料・課金方法

コラム

2023年04月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下、単に法という)では、経済産業大臣によって指定された特定デジタルプラットフォーム提供者(以下、DPF提供者)からの報告書の提出を受けて経済産業大臣が透明性及び公正性についての評価を行う(法9条2項)ことについては、本シリーズ初回の研究員の眼で触れた通りである。

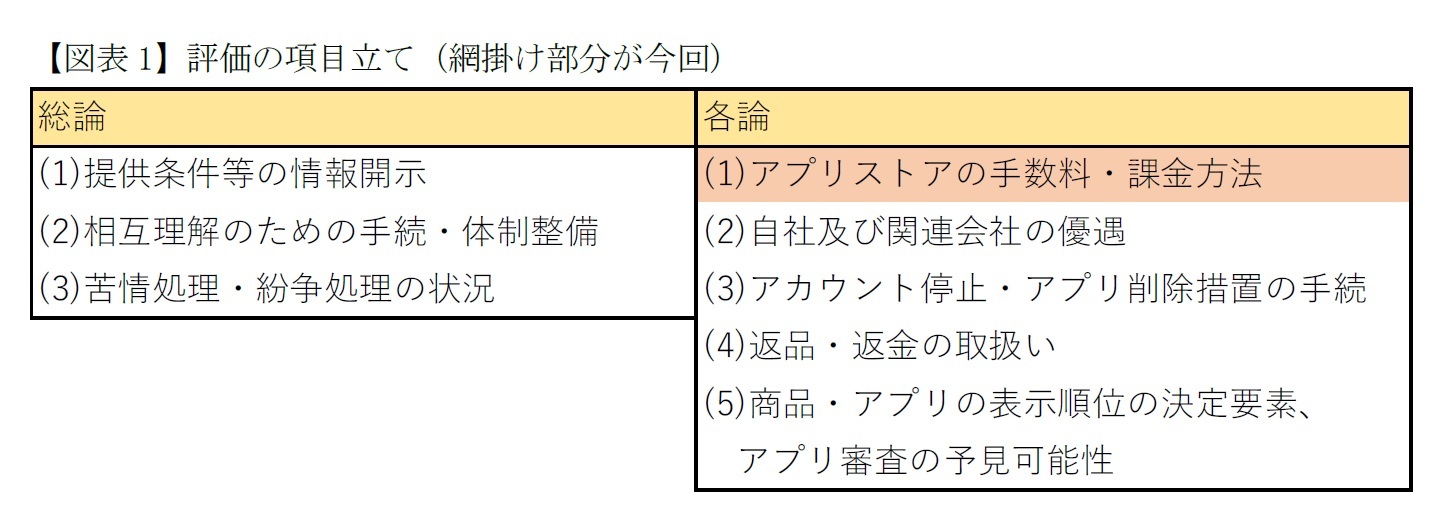

当該規定に基づいて、Amazon、楽天、ヤフー、Apple、Googleからの報告書を基にした「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価(総合物販オンラインモール及びアプリストア分野)」(以下、透明性評価)1が2022年12月22日に公表された。この内容について四回目の紹介をするのが本稿である。今回は各論の「(1)アプリストアの手数料・課金方法」である(図表1)。該当するのはAppleとGoogleである。

当該規定に基づいて、Amazon、楽天、ヤフー、Apple、Googleからの報告書を基にした「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価(総合物販オンラインモール及びアプリストア分野)」(以下、透明性評価)1が2022年12月22日に公表された。この内容について四回目の紹介をするのが本稿である。今回は各論の「(1)アプリストアの手数料・課金方法」である(図表1)。該当するのはAppleとGoogleである。

アプリストアの手数料・課金方法については法令・指針には特段の記載がされていない。ただし、アプリストア利用に係る手数料や制限はアプリストアにおける中心的な提供条件にかかわるものであり、法の言うDPF提供者と利用事業者の相互理解の核になるものと言えるだろう。

ところで欧米では(1)アプリで利用するデジタルコンテンツのアプリ内での販売にあたっては、アプリストア提供者による決済手段を利用することを義務化しており、そしてその際に原則として30%と比較的高額ともいえる手数料を徴収すること(=アプリ内決済手段の限定)、および(2)アプリストア外(たとえばゲーム会社のHP)でのコンテンツ購入への誘導(アウトリンク)をアプリで行うことを禁止すること(=アンチステアリング条項)が競争法との関係で問題視されてきた。これらのことから日本のモニタリング会合でも重要な課題として議論されたものである。

ここでAppleとGoogleのアプリ内決済手段の限定とアンチステアリング条項の強制について、経産省から行った質問への回答を要約して紹介する。まず、Appleは、イ)アプリ内で徴収する手数料はそもそも決済処理手数料ではなく、より広い意味で、AppleがApp Storeを運営することに対する対価を得るための手段である。その中にはAppleがデベロッパーに提供するツールの開発コスト、知的財産利用なども対価のうちに含まれる。ロ)Appleの手数料は常にデジタルコンテンツの販売についてのみ請求してきたが、購入されるデジタルアイテムは主にデバイス(iPhone等)上で体験されるものであり、デバイス上でのユーザーの体験に非常に大きな影響を及ぼす。ハ)デジタルコンテンツには30%の手数料を課しているが、2年目以降のサブスクリプションには15%としている。二)アウトリンク(アプリストア外でのコンテンツ購入)については、Appleは支払の安全性、消費者のプライバシーを保護することはできないため制限しているというものである2。

次にGoogleであるが、i)アプリ内手数料はAndroidとGoogle Playが提供している価値を反映しており、OSやアプリストアの開発、公開及びマーケティングにもコストが必要である。ii)Google Play上でアプリを配信しており、アプリを有料で提供したり、デジタル商品やサービスのアプリ内購入を提供したりすることを選択したデベロッパーに対してGoogle Playの課金システムを利用することを義務付けている。iii)Googleは登録手数料のほか30%の手数料を徴収するが、12カ月を超えて継続されている定期購入に対して15%のサービス手数料を導入するなどいくつかの段階的な手数料水準を設定している。iv)アウトリンクの禁止とされているのは、アプリ内において代替的なオンライン支払とオプションに誘導するウェブページのリンクを張ることができないということにとどまる(=アプリ外での誘導は禁止されない)。なお、上記ii)に関して、GoogleはUser Choice Billingパイロットプログラムを試験的に導入している。これはアプリのデベロッパーがアプリ内課金についてGoogleによる課金システム以外の支払方法を利用できるようにしたものである3。

これらに対して透明性評価は批判的である。GoogleのUser Choice Billingパイロットプログラムは好意的に評価したものの、原則30%という手数料について競争が十分に働いていると認めるのが難しいとし、また、手数料支払の有無により利用事業者とAppleの間で公正な競争が歪められないか、15%ないし30%の手数料が科されるアプリと課されないアプリ(=デジタルコンテンツの購入が行われないアプリは手数料もない)との区別は合理的なのかといった疑問も指摘している。これらの疑問から、DPF提供者に対して、アプリストアの運営に係る費用と手数料との関係性や費用負担の在り方について詳しく説明すること、利用事業者からなる団体等と協議を進めること等、利用事業者との相互理解に向けて取り組んでいくことを期待するとし、また、決済手段に関するルール変更については実際に利用事業者に利用されるようになることが重要であり、利用事業者からの評価も含め、今後の動向を注視していくとの評価を行っている4。

ところで、アプリ内決済手段の限定とアンチステアリング条項の2点に関してEUのデジタル市場法(Digital Market Act、DMA)は、明確な判断を示している。(1)アプリ内課金システムの利用強制は禁止されており(DMA5条7項)、(2)アウトリンク、具体的にはアプリストア外での取引を容認するとともに、コンテンツをアプリ内で利用できるようにすることを認めなければならないとするところまで踏み込んでいる(DMA5条4項、5項)。

そうすると問題は、日本におけるような利用事業者との相互理解というソフトな対応策だけでよいのか、ということである。筆者の現段階の意見としては、DPF提供者がアプリストア運営のために料金を徴収することには合理性がないとは言い切れないことから、EUのように割り切ることにはいまだ躊躇を覚える。EUでのDMAの本格適用はこれからであり、本格適用までには紆余曲折があると想定される。そのため、EUでのアプリストアに関する議論状況も参考にしつつ、日本における対応を考えざるを得ないと考える。

1 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221222005/20221222005.html 参照。

2 「特定デジタルプラットフォーム提供者に対する質問・確認事項について(各社からの回答)」令和4年8月25日https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_platform_monitoring/pdf/004_s02_00.pdf p43以降参照

3 前掲注2 p87以降参照

4 前掲注1 p6参照。

ところで欧米では(1)アプリで利用するデジタルコンテンツのアプリ内での販売にあたっては、アプリストア提供者による決済手段を利用することを義務化しており、そしてその際に原則として30%と比較的高額ともいえる手数料を徴収すること(=アプリ内決済手段の限定)、および(2)アプリストア外(たとえばゲーム会社のHP)でのコンテンツ購入への誘導(アウトリンク)をアプリで行うことを禁止すること(=アンチステアリング条項)が競争法との関係で問題視されてきた。これらのことから日本のモニタリング会合でも重要な課題として議論されたものである。

ここでAppleとGoogleのアプリ内決済手段の限定とアンチステアリング条項の強制について、経産省から行った質問への回答を要約して紹介する。まず、Appleは、イ)アプリ内で徴収する手数料はそもそも決済処理手数料ではなく、より広い意味で、AppleがApp Storeを運営することに対する対価を得るための手段である。その中にはAppleがデベロッパーに提供するツールの開発コスト、知的財産利用なども対価のうちに含まれる。ロ)Appleの手数料は常にデジタルコンテンツの販売についてのみ請求してきたが、購入されるデジタルアイテムは主にデバイス(iPhone等)上で体験されるものであり、デバイス上でのユーザーの体験に非常に大きな影響を及ぼす。ハ)デジタルコンテンツには30%の手数料を課しているが、2年目以降のサブスクリプションには15%としている。二)アウトリンク(アプリストア外でのコンテンツ購入)については、Appleは支払の安全性、消費者のプライバシーを保護することはできないため制限しているというものである2。

次にGoogleであるが、i)アプリ内手数料はAndroidとGoogle Playが提供している価値を反映しており、OSやアプリストアの開発、公開及びマーケティングにもコストが必要である。ii)Google Play上でアプリを配信しており、アプリを有料で提供したり、デジタル商品やサービスのアプリ内購入を提供したりすることを選択したデベロッパーに対してGoogle Playの課金システムを利用することを義務付けている。iii)Googleは登録手数料のほか30%の手数料を徴収するが、12カ月を超えて継続されている定期購入に対して15%のサービス手数料を導入するなどいくつかの段階的な手数料水準を設定している。iv)アウトリンクの禁止とされているのは、アプリ内において代替的なオンライン支払とオプションに誘導するウェブページのリンクを張ることができないということにとどまる(=アプリ外での誘導は禁止されない)。なお、上記ii)に関して、GoogleはUser Choice Billingパイロットプログラムを試験的に導入している。これはアプリのデベロッパーがアプリ内課金についてGoogleによる課金システム以外の支払方法を利用できるようにしたものである3。

これらに対して透明性評価は批判的である。GoogleのUser Choice Billingパイロットプログラムは好意的に評価したものの、原則30%という手数料について競争が十分に働いていると認めるのが難しいとし、また、手数料支払の有無により利用事業者とAppleの間で公正な競争が歪められないか、15%ないし30%の手数料が科されるアプリと課されないアプリ(=デジタルコンテンツの購入が行われないアプリは手数料もない)との区別は合理的なのかといった疑問も指摘している。これらの疑問から、DPF提供者に対して、アプリストアの運営に係る費用と手数料との関係性や費用負担の在り方について詳しく説明すること、利用事業者からなる団体等と協議を進めること等、利用事業者との相互理解に向けて取り組んでいくことを期待するとし、また、決済手段に関するルール変更については実際に利用事業者に利用されるようになることが重要であり、利用事業者からの評価も含め、今後の動向を注視していくとの評価を行っている4。

ところで、アプリ内決済手段の限定とアンチステアリング条項の2点に関してEUのデジタル市場法(Digital Market Act、DMA)は、明確な判断を示している。(1)アプリ内課金システムの利用強制は禁止されており(DMA5条7項)、(2)アウトリンク、具体的にはアプリストア外での取引を容認するとともに、コンテンツをアプリ内で利用できるようにすることを認めなければならないとするところまで踏み込んでいる(DMA5条4項、5項)。

そうすると問題は、日本におけるような利用事業者との相互理解というソフトな対応策だけでよいのか、ということである。筆者の現段階の意見としては、DPF提供者がアプリストア運営のために料金を徴収することには合理性がないとは言い切れないことから、EUのように割り切ることにはいまだ躊躇を覚える。EUでのDMAの本格適用はこれからであり、本格適用までには紆余曲折があると想定される。そのため、EUでのアプリストアに関する議論状況も参考にしつつ、日本における対応を考えざるを得ないと考える。

1 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221222005/20221222005.html 参照。

2 「特定デジタルプラットフォーム提供者に対する質問・確認事項について(各社からの回答)」令和4年8月25日https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_platform_monitoring/pdf/004_s02_00.pdf p43以降参照

3 前掲注2 p87以降参照

4 前掲注1 p6参照。

(2023年04月24日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【特定デジタルプラットフォームの年次評価(4)-アプリストアの手数料・課金方法】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

特定デジタルプラットフォームの年次評価(4)-アプリストアの手数料・課金方法のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!