- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- 高齢化と移動課題(下)~打開策編~

高齢化と移動課題(下)~打開策編~

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

以上のような見方に沿って、本稿では、四つの制約を緩和するための方向性について、具体的な先進事例を交えて示していきたい。

2――筆者のスタンス

また、筆者は交通事業や移動サービスの供給サイドではなく、需要サイドである高齢者に視点を置いている。地域公共交通の構築と維持は、高齢者や障害者、子連れ、その他の住民や観光客にとって、移動機会を確保する手段として大変重要だと考えているが、それ自体を目的だとは考えていない。

1 坊美生子(2022)「コロナ禍における高齢者の移動の減少と健康悪化への懸念~先行、研究のレビューとニッセイ基礎研究所のコロナ調査から~」(基礎研レポート)、同(2022)「コロナ禍で低下した高齢者の外出頻度~『第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査』より」(基礎研レポート)。

3――高齢者の移動の制約緩和に向けた方向性

ここからは、高齢者の移動課題の要因となっている四つの制約を緩和する方策について、その方向性を考えていきたい。まず一つ目は、身体的制約である。(上)で述べたように、個人差が大きいとは言え、人は加齢に伴って身体機能(広義の体力面)の低下と健康面の悪化が起きる。近年、老化現象の出現は、10~20年前の高齢者に比べれば5歳~10歳遅れていると日本老年医学会のワーキング・グループが指摘しているが、老化自体を避けることはできない。また、老化による自動車運転能力の低下という問題も、いずれ直面する。

従って、身体的制約を緩和するには、まず第一に、足腰が弱くなった高齢者にも身体的負荷が小さい移動サービスを供給するということ、第二に、寧ろ外出を増やすことによって健康状態の維持・向上につなげ、一層の移動能力の低下を防ぐということであろう。

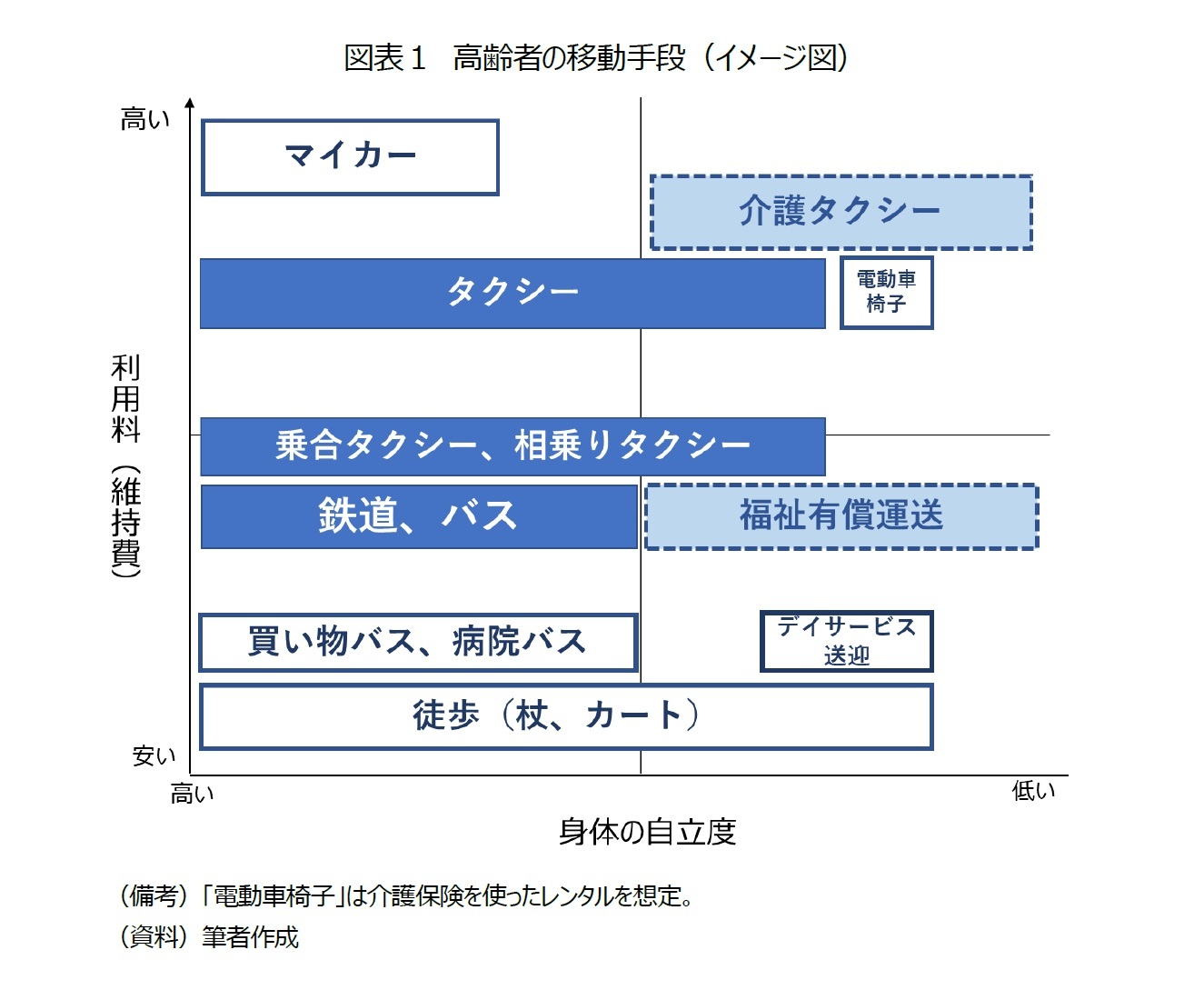

まず1点目についてみていきたい。高齢者にとって身体的負担が少ない移動サービスとは、ドアツードアに近い移動サービスだと言える。例えば、バスに比べれば、個別輸送であるタクシーや、不特定の人が乗り合せる「乗合タクシー」、予め同乗者同士が承諾して相乗りする「相乗りタクシー」などは、自立度が低下しても乗りやすい(図表1)2。

一方、要介護状態に移行している高齢者や、歩行困難な高齢者については、より手厚いサービスが必要となる。車両設備上は、車いす等でも乗れる介護タクシーや福祉有償運送などが相当するが、(上)で述べた通り、要介護高齢者等が必要としているのは、設備だけではなく、乗降時の介助や目的地での付き添いなど、外出全体をサポートする移動サービスだと言える。高齢者向けの移動サービスについては3|でも説明する。

身体的制約を緩和する2点目の「外出を増やすことによって健康状態の維持・向上につなげる」については、2でも述べた通りである。近年、交通関係者の間にも、移動が健康にもたらす効果について認識が広まりつつあり、バス事業者やタクシー事業者等が「健康づくり」や「介護予防」を旗印にした企画を実施する事例も見られるようになってきた。

住民の健康維持・向上を、交通計画の目的の一つに据えることは、EUが先取りしてきた。欧州委員会が2019年に策定した「持続可能な都市モビリティ計画の策定と実施のためのガイドライン第2版」(日本語版、一般財団法人地域公共交通総合研究所発行)では、持続可能な都市モビリティ計画が、住民の健康改善に寄与することが強調されている。同ガイドラインの中では、大気汚染防止による健康被害の軽減、徒歩・自転車を利用することによる健康促進、といった側面が説明されている。これに対して、日本は高齢化先進国として、高齢者に利用しやすい移動サービスを整備し、外出促進することが介護予防につながることを、世界に発信していく役割が期待される。

国内でも、2020年の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」改正によって、地域公共交通計画を作成することが地方自治体の努力義務とされたが、その手引きの中で、地域住民の「おでかけ機会の確保」が盛り込まれた。今後はこの点をさらに一歩深め、利用者の健康増進、高齢者の介護予防という観点を、各地域の計画に盛り込んでいくべきではないだろうか。

2 相乗りタクシーは2021年11月に制度化されたものであり、国土交通省によると「配車アプリ等を通じて、目的地の近い旅客同士を運送開始前にマッチングし、タクシーに相乗りさせて運送するサービス」である。

次に、外出の心理的制約の緩和である。(上)で述べたように、コロナ禍以降、感染不安から高齢者を中心として外出自粛が広がり、閉じこもりの人が増えている。コロナ禍の長期化によって不活発な生活が定着し、心身機能が低下する「健康二次被害」が懸念されている。コロナ禍でフレイル移行率が上昇したという研究結果もある3。

そのような人たちに閉じこもりから脱却してもらうポイントは、(1)より安心感のある移動サービスの提供、(2)外出の動機付け、(3)外出の健康効果に関する啓発だろう。

(1)については、乗客数が少なく、同乗者が顔見知りなどに特定された移動サービスの方が安心感が高く、今後は「不特定多数」よりも「特定少数」の移動サービスへのニーズが高まる、という分析を筆者のこれまでのレポートで説明した4。このような観点から言うと、例えば、地域や対象の属性を限定した乗合タクシーは、比較的、安心感を提供しやすいと考えられる。

(2)については、地域の事業者や交通事業者が連携して、乗客の「楽しみ」となるようや娯楽や健康づくり等のイベントを企画したり、乗客同士の交流を促してコミュニティ作りをしたりすることだろう。親しい人の死亡によって、友人が減っていく高齢者にとって、「話し相手」の存在は重要であり5、会話をする相手と場があれば、外出の動機になるだろう。また、何が「楽しみ」になるかは人それぞれだが、例えば、一人で外出することが難しい要介護高齢者等にとっては、スーパーへ行って商品を手に取って買い物すること自体も楽しみになるため、送迎付きの買い物企画も一つの候補になるだろう(4-2|、3|参照)。

(3)については、例えば行政からワクチン接種の案内等を発行するときに、基本的な感染予防対策のPRと同時に、適度な外出や運動が心身の健康維持のために重要であることを、分かりやすく説明していくことが考えられる。

3 Minoru Yamada and Hidenori Arai, 2021. Does the COVID-19 pandemic robustly influence the incidence of failty?.Geriatrics & Gerontology International.21(8).

4 坊美生子(2022)「コロナ禍からの「移動」の再生について考える~不特定多数の大量輸送から、特定少数の移動サービスへ~」(基礎研レポート)。

5 高齢者を対象とした筆者の日常生活における困りごと・ニーズランキング調査では、「話し相手、友人関係、通いの場など交流の場の充実 」は第4位にランクインした。詳しくは、坊美生子(2022)「高齢者の生活ニーズのランキング首位は移動サービス(道府県都・政令市編)~市町村の「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」「在宅介護実態調査」集計結果より~」(基礎研レポ―ト)。

(1) 一般の高齢者向け移動サービスの整備

次に、高齢者の移動課題の主な要因の三つ目、環境的制約の緩和の方法についてである。これは一言で言えば、「高齢者が手軽に利用できる移動サービスを整備拡充する」ということに尽きる。1|で述べたように、ドアツードアに近い乗合タクシーや相乗りタクシーなどが当てはまるが、(上)で述べた通り供給不足であり、今後の整備拡充が求められる。タクシーもドアツードアという意味では負担は小さいが、乗合サービスに比べると運賃が高くなるため、経済的制約が残る。

図表1には示していないが、ここで、自動運転の役割についても筆者の考えを述べておきたい。これまで、官民を挙げて自動運転の実験と実用化を目指す目的として、高齢者の移動課題解決が一つに挙げられてきたが、筆者は、慎重な見方をしている。高齢者の移動手段として自動運転による移動サービスを機能させるのは、現状ではハードルが高いと考えている。

高齢者の移動ニーズとは、次のようなものである。まず足腰が弱っている高齢者は、ドアツードアに近い移動サービスが望ましい。移動目的は買い物や通院が多いため、移動範囲は小さい。特に、今後の増加率が高い85歳以上高齢者に関して言うと、乗降の際の介助や見守り、目的地での付きい等、外出全般へのサポートのニーズが高いと言える。

これに対して、筆者らが群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センターの小木津武樹・副センター長らと行った対談からは、自動運転を社会実装する上で重要な要素の一つは「歩車分離」であることを確認した6。従って、自動運転車両が、専用道路や、専用レーンがある幹線道路を走行するなら、比較的実用化しやすいと考えられるが、高齢者らが住む住宅地や集落、あるいは外出目的地付近まで走行しようとすると、技術的なハードルは上がる。

また、仮に技術的ハードルをクリアしたとしても、例えば自動運転を搭載した路線バスが、人口が少ない集落まで走行することになれば、収益性が低下するだけでなく、路線延長によって目的地までの所要時間が増えることになり、他の乗客にとっての利便性低下、ひいては乗客逸失につながる可能性がある。住民の要望を受けて停留所増設を繰り返した結果、総延長が長大化し、結果的に利便性低下と乗客離れを生じた、というのは、多くの路線バスが経験した失敗である。

これらのことから、自動運転は、高齢者の移動手段というよりも、地域にとって重要なバス路線への搭載など、別の観点を優先する方が良いのではないかと筆者は考えている。

6 百嶋徹、坊美生子(2022)「自動運転の社会実装に向けて(前編)前橋市・群馬大学の取組事例からのインプリケーションを中心に」(ジェロントロジー対談)。

次に、自立度がより低下した、要介護高齢者らの移動サービスについて述べたい。1|の図表1で言うと、右半分に相当するサービスである。この位置には「介護タクシー」や「福祉有償運送」などを示したが、供給が少ない。以下、現状を説明する。

まず、要介護高齢者等の移動ニーズはどのようなものかと言うと、(上)で「在宅介護等実態調査」の全国集計結果として紹介した通り、「移送サービス(介護・福祉タクシー等)」や「外出同行(通院、買い物等)」である。要介護高齢者等には、個別輸送という形態や、車いすでの乗降という設備面に加えて、乗降する際の介助や見守り、目的地での付き添いなど、外出全体をサポートする移動サービスが必要であることを示している。

それに対して、現状でそのような移動サービスが供給されているかというと、極めて乏しい。まず、一般的なタクシーについては、個別輸送であることから、今でも要介護高齢者が通院などに利用しているが、基本的にはドライバーは乗降介助をすることがないため、一人で乗降できる人、または家族などの介助者が同乗できる人が対象となる。近年は、東京を中心として、車椅子のまま乗降できるユニバーサルデザインのタクシー車両が増えているが、車いすでの乗降を介助してくれる訳ではない。例えば、今は介護サービスを利用しながら在宅で生活し、通院にはタクシーを利用しているという人も、今後、加齢によって一人で乗降することが難しくなると、タクシーという手段は利用できなくなる。そうすると、在宅での生活を継続することが難しい場合も出てくるだろう。

一般的なタクシーが乗降介助をしない理由は、一般のタクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の場合、ドライバー自身が介助の技術や知識を持っていないこと、仮にドライバーが善意で乗降を手伝って、誤って乗客が転倒して怪我を負った場合にも、任意保険の賠償対象になるかどうかが不明確なことが挙げられる。タクシー会社によっては、保険が下りない可能性があることから、手伝わないようにドライバーに指示しているケースもあるという。たまたまドライバーに介護職の経験や知識があり、個人的に乗降等を手伝っているというケースであっても、介護保険のケアプランに沿った「通院等乗降介助」でなければ、介助に対する運賃の加算は認められていない7。

これらの事情は、近年、全国的に増えている乗合タクシーや、昨年制度化された相乗りタクシーでも同じである。もしも将来的に、要介護高齢者等の移動を支えるために、一般のタクシーや乗合タクシーにも乗降への介助、手伝いを求める場合は、対価の在り方について検討する必要があるだろう。

次に、介護タクシーは、要介護認定を受けた人が、ケアプランに基づき、道路運送法の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を得た事業者の車両に乗って、運送してもらうサービスである。

介護タクシーの場合、ヘルパー等の資格を持ったドライバーが、自宅での外出準備からタクシー車両への乗降介助、運送、目的地が病院の場合は受診手続き等まで介助することができるため、要介護高齢者にとっては安心できるサービスである。しかし、全タク連によると、現在の車両数は全国で約1万4,000台に過ぎず、要介護者認定者約700万人に対して、あまりに少ない。また、介護保険を利用する以上、認められる外出目的は、通院など、日常生活に必要不可欠なものに限られる。利用できる頻度も限られるため、高齢者にとって「楽しいお出掛け」「自由な移動」を提供する手段にはなっていない。また利用料は、介護サービスの自己負担額に加えて、通常のタクシー運賃が発生するため、経済的な制約も生じる8。

最後に、自家用有償旅客運送の福祉有償運送について述べたい。これは、NPO等が障害者や高齢者等を送迎するもので、車いすやストレッチャーのまま乗降できる車両も多い。利用料もタクシー運賃の半額ほどで済むため、要介護高齢者には利用しやすいが、(上)でも述べた通り、供給が少ない。国土交通省によると、実施団体数は制度創設時から増えておらず、車両数は全国で約1万5,000台である。上記の通り、要介護認定者は約700万人、身体障害者は約440万人9であることを考えると、こちらも極めて供給が少ない。国土交通省などによると、今でも福祉有償運送を運営するために必要な協議会を設置していない市町村も多い。要するに、福祉有償運送がゼロという市町村も多いということである。

供給が少ない理由は、第一に、導入するためには、地域の交通事業者等で構成する地域公共交通会議などの場で合意する必要があり、高いハードルとなっているからである。また、事業単独では多くの場合に赤字となること、ドライバーを務めるボランティアの高齢化や人手不足などもある。

以上のように、一般のタクシー、介護タクシー、福祉有償運送の供給は大きく不足していることから、自立度が低下した要介護高齢者等向けには、新たな移動サービスを整備する必要があると言えるだろう。筆者としては、現在、全国に約5万か所あるデイサービス施設の送迎車両を、サービスを拡張して地域の移動支援にも活用できないか、と考えている。このことは4|(1) 2)や5も説明する。

7 国土交通省自動車局旅客課長事務連絡「タクシーの乗降に係る料金の設定について」(令和4年3月31日)

8 自家用有償旅客運送の登録を受けていれば、低料金の場合もある。

9 令和2年版厚生労働白書。

(2022年12月20日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 高齢化と移動課題(上)~現状分析編~

- コロナ禍における高齢者の移動の減少と健康悪化への懸念~先行研究のレビューとニッセイ基礎研究所のコロナ調査から~

- コロナ禍で低下した高齢者の外出頻度~「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」より

- コロナ禍からの「移動」の再生について考える~不特定多数の大量輸送から、特定少数の移動サービスへ~

- 高齢者の生活ニーズのランキング首位は移動サービス(道府県都・政令市編)~市町村の「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」「在宅介護実態調査」集計結果より~

- 自動運転の社会実装に向けて(前編)-前橋市・群馬大学の取組事例からのインプリケーションを中心に

- 「サポカー限定免許」創設が示唆する道路運送法の課題~技術の進歩、車の高度化に適応した旅客輸送の仕組みを

- 高齢タクシードライバーの増加

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は?

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢化と移動課題(下)~打開策編~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢化と移動課題(下)~打開策編~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!