- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- コロナ禍における働き方の変化~働き方のデジタルシフト

コロナ禍における働き方の変化~働き方のデジタルシフト

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、ニッセイ基礎研究所が実施している「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査2」の第1回調査(2020年6月)から第9回調査(2022年6月)における就労者の回答を使って、コロナ禍で働き方等がどのように変化したのかを紹介する。

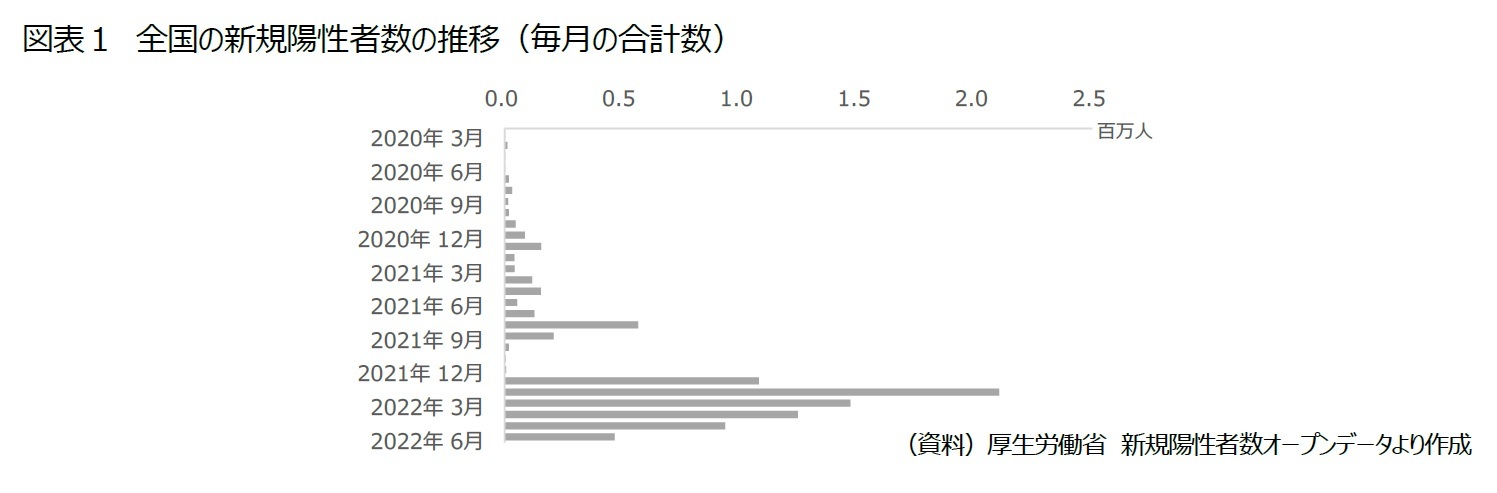

なお、推移をみるにあたり、調査各回における新規陽性者数を振り返ると、図表1のとおりだった。2020年4月の初めての緊急事態宣言が全国で適用されてから2021年9月末にかけて、都道府県により期間や回数は異なるが、断続的に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用された。

1 総務省「通信利用動向調査」によると、常時雇用者100人以上の企業におけるテレワーク導入率は2019年には20.2%だったのに対し、2020年には47.5%、2021年には51.9%と上昇している。

2 詳細は、ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査(https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=64814?site=nli)」をご参照ください。

2――働き方等の変化

ニッセイ基礎研究所が2020年6月からおおむね3か月おきに実施している「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査3」では、就労者に対して、勤務先への出社と、在宅勤務の利用が、感染拡大前(2020年1月頃)と比較して変化したかを、5段階4で尋ねている。

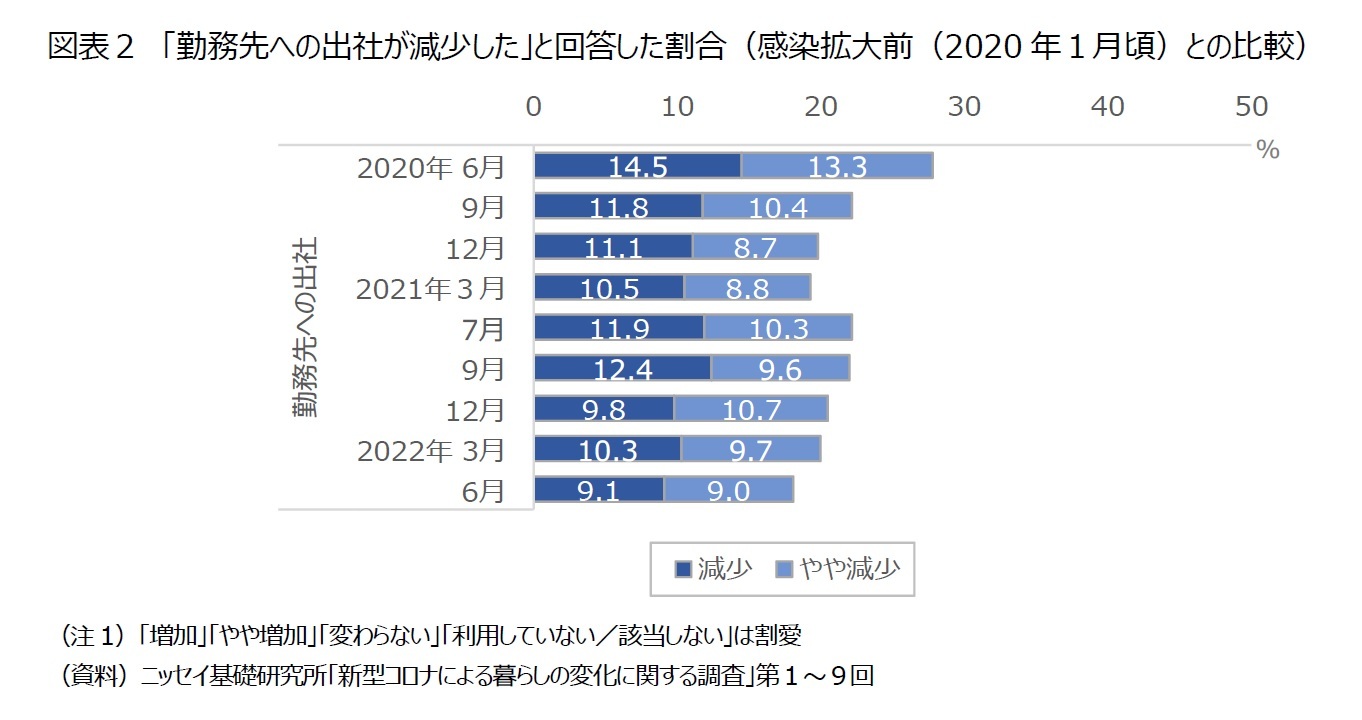

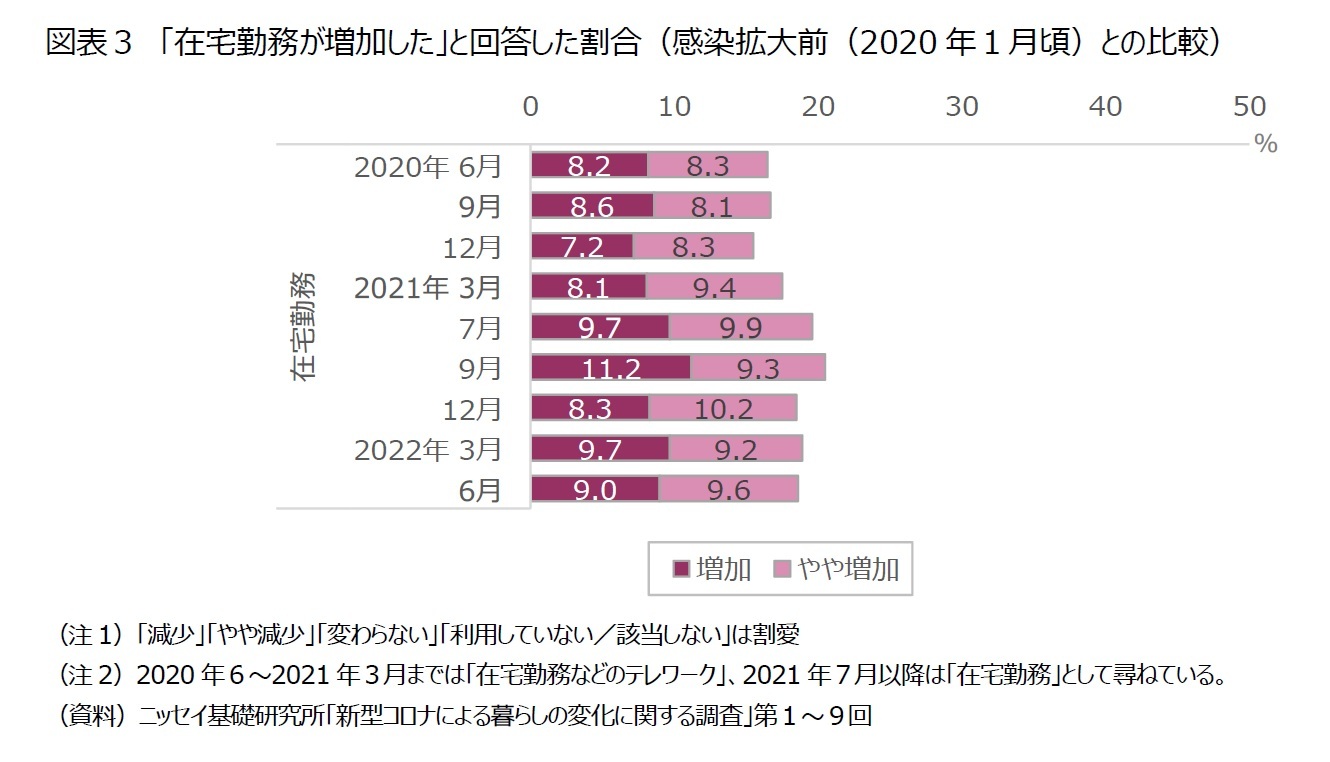

その結果、勤務先への出社や在宅勤務の利用が、感染拡大前と比べて「変わらない」または「利用していない/該当しない」があわせて7~8割程度で推移しており、勤務状況に変化がなかった人が多かった。変化があった人について、勤務策への出社が減少(減少+やや減少)した割合を図表2に、在宅勤務の利用が増加(増加+やや増加)した割合を図表3に示す。

大きな傾向をみると、「勤務先への出社が減少」の割合は、2020年6月で27.8%と高かったが、2021年7月以降は徐々に低下していた。「在宅勤務が増加」の割合は、2020年6月に16.5%で、2021年7月と9月で2割程度とやや高かったが、おおむね横ばいで推移していた。細かくみると、勤務先への出社が減少した割合が2020年12月と2021年3月に、在宅勤務が増加した割合が2020年12月に、それぞれやや低い。2020年5月25日に1回目の緊急事態宣言が解除されて以降、一時的に出社や在宅勤務の利用がコロナ禍前の働き方に戻っていたようだ5。

3 ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」によるインターネット調査。調査概要は以下のとおり。第1回:2020年6月 有効回答数2,062(うち就労者1,439)、第2回:2020年9月 有効回答数2,066(うち就労者1,438)、第3回:2020年12月 有効回答数2,069(うち就労者1,430)、第4回:2021年3月 有効回答数2,070(うち就労者1,431)、第5回:2021年7月 有効回答数2,582(うち就労者1,698)、第6回:2021年9月 有効回答数2,579(うち就労者1,708)、第7回:2021年12月 有効回答数2,543(うち就労者1,697)、第8回:2022年3月 有効回答数2,584(うち就労者1,718)、第9回:2022年6月 有効回答数2,585(うち就労者1,718)。調査対象は、第1~第4回が20~69歳、第5回以降は20~74歳の男女個人(調査会社のモニタ)。

4 「増えた」「やや増えた」「変わらない」「やや減った」「減った」「利用していない/該当しない」

5 例えば、内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」におけるテレワーク実施率や、NIRA総合研究開発機構による「テレワークに関する就業者実態調査」における出社頻度やテレワーク利用者の利用頻度でも同様の傾向がみられる。

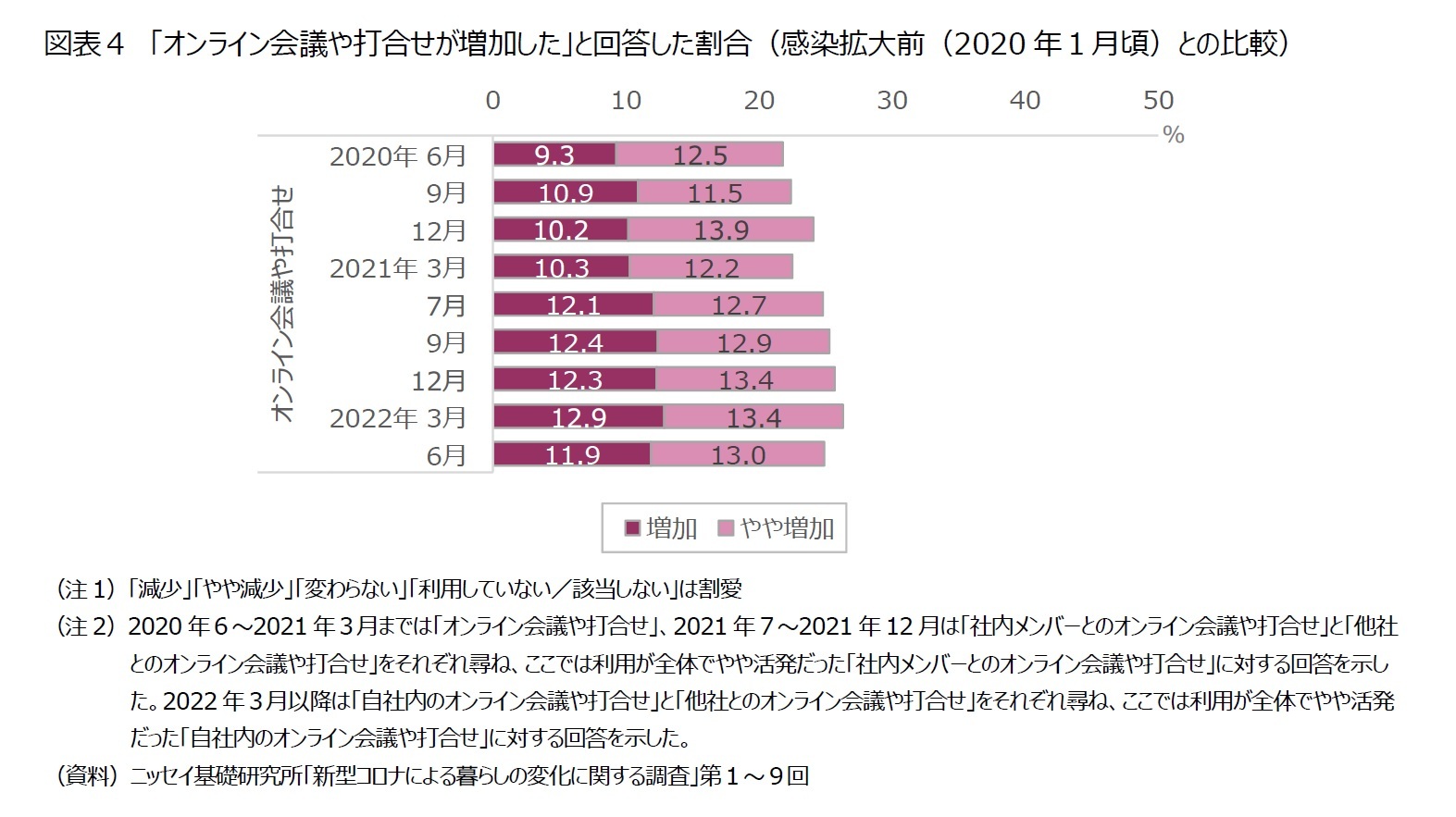

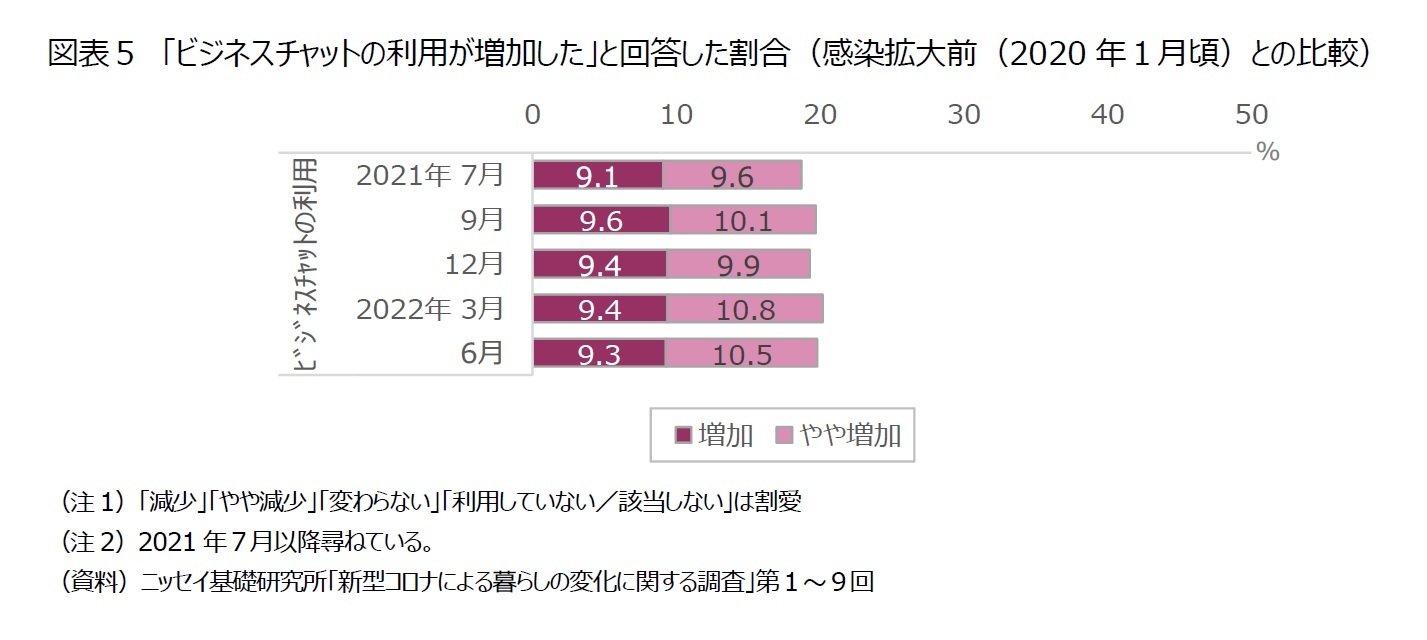

次に、コロナ禍で急速に広まったと思われる「オンライン会議や打ち合わせ(Web会議、テレビ電話会議、電話会議など)」「ビジネスチャットの利用(Slack、LINE WORKS、Teamsなど)の利用」が、感染拡大前(2020年1月頃)と比較して変化したか5段階で尋ねた結果、増加(増加+やや増加)したと回答した割合を、それぞれ図表4、図表5に示す。

「オンライン会議や打合せが増加した」と回答した割合は、2020年6月の21.8%から翌年7月頃まで上昇し、以降高い水準のまま横ばいで推移していた。また、「ビジネスチャットの利用が増加した」と回答した割合は、2021年7月以降、2割程度で横ばいで推移していた。勤務先への出社や、在宅勤務の利用が感染拡大前にやや引き戻された可能性がある2020年12月頃もオンライン会議や打合せ、ビジネスチャットは利用されていたようだ。

3――おわりに

テレワークの導入については、2019年の働き方改革関連法の施行における働き方の見直しや、2020年に予定されていた東京オリンピック・パラリンピック開催期間中に想定された交通渋滞対策としてコロナ禍前から導入の議論を進めていた企業もあった。流行が長引く中、アフターコロナを見据えた新しい働き方として、全面的なテレワークへの切り替えと同時にオフィスの縮小や転勤の廃止を行う企業も出てきた一方で、議論が進んでいなかった企業やテレワークでは業務を行いにくい業種・職種などでは新規陽性者数が落ち着き始めるとオフィス勤務に戻す企業も出てきており、今後のテレワーク実施についての方針には企業による差がある可能性がある。

オンライン会議やビジネスチャットの利用は、感染の拡大抑制が期待できるだけでなく、会議の会場や時間の制約が少なくなるといったメリットもあるため、今後も活用されると考えられる。

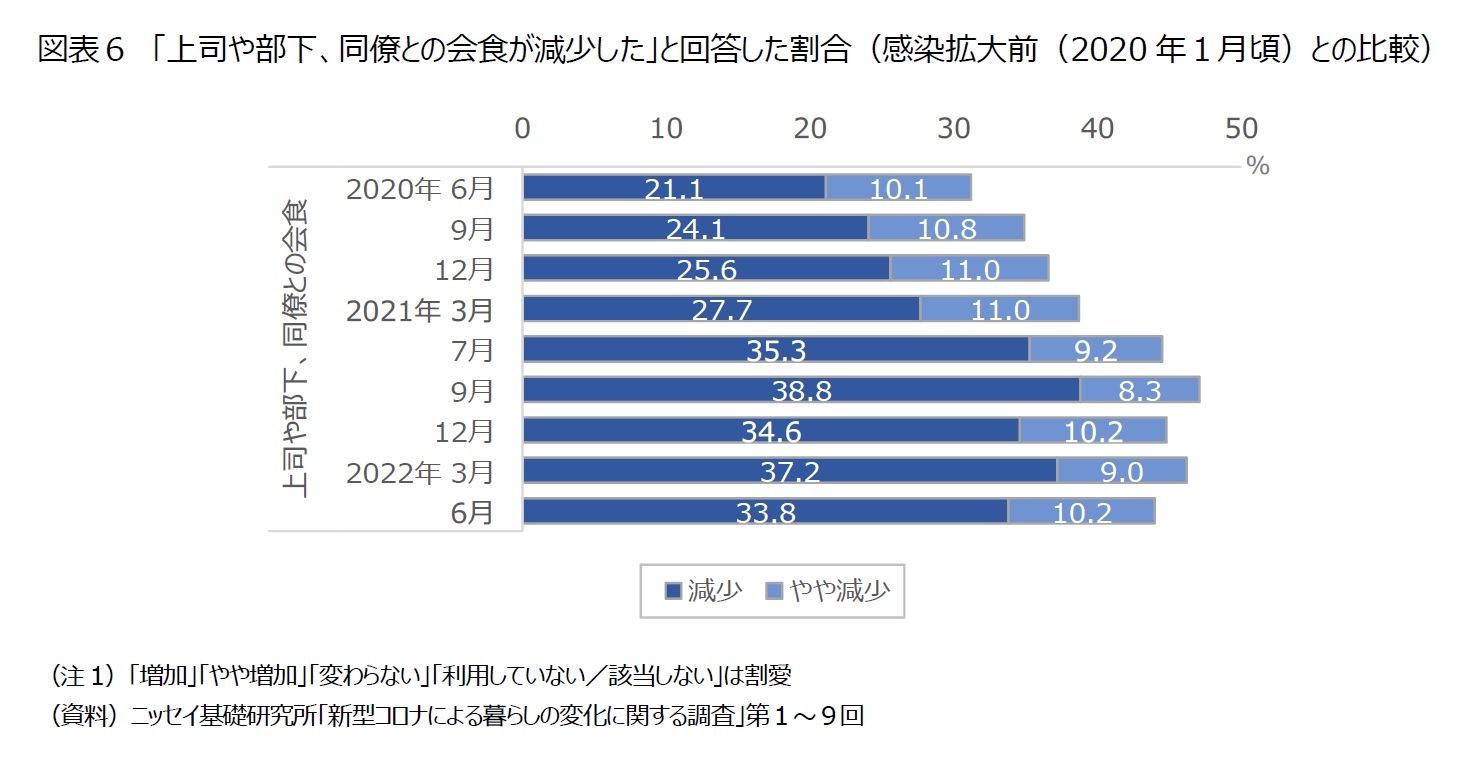

上司や部下、同僚との会食は、2021年9月末で、すべての都道府県で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除されたが、2021年7月以降は高い水準で横ばいで推移しており、慎重な態度がうかがえた6。

6 なお、村松容子「今後、勤め先での飲み会や会食はどうなるか(基礎研レター、2022年3月23日)」で示したとおり、同調査において「1年後に、コロナ前と同じように勤め先での飲み会や会食が実施されるようになる」と思う割合は2021年7月以降12月にかけて低下傾向にあった。

(2022年09月26日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍における働き方の変化~働き方のデジタルシフト】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍における働き方の変化~働き方のデジタルシフトのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!