- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 韓国における所得格差の現状と分配政策-新しい尹政権の「選択的福祉」政策は所得格差を解消できるだろうか-

韓国における所得格差の現状と分配政策-新しい尹政権の「選択的福祉」政策は所得格差を解消できるだろうか-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

韓国社会における貧困と所得格差が深刻化

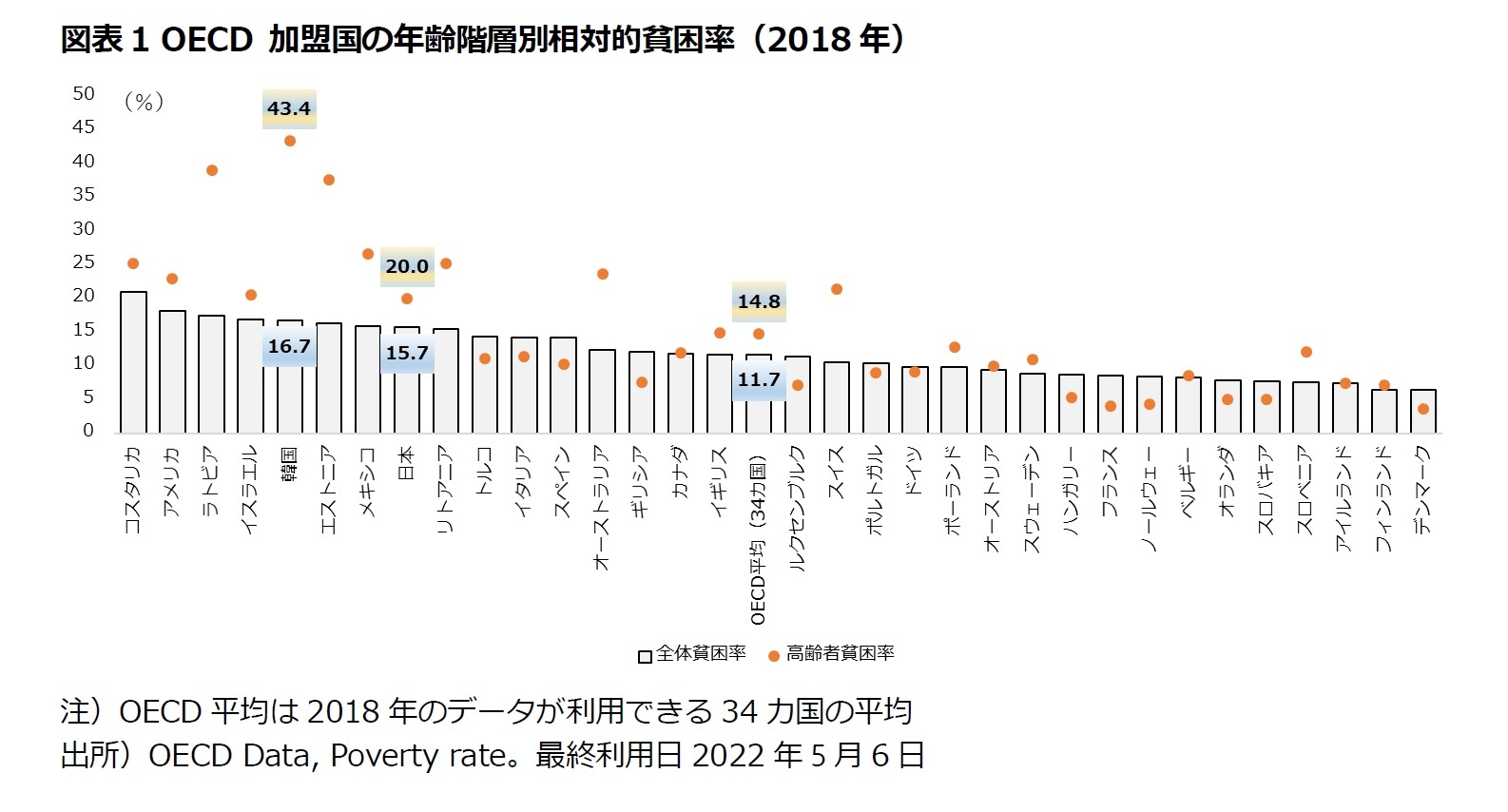

2018年における韓国の相対的貧困率(世帯所得が中央値の半分を下回っている人の割合、以下「貧困率」)は16.7%で2018年のデータが利用できるOECD平均の11.7%を大きく上回り、加盟国の中で5番目に高い数値を記録した。貧困率が韓国より高い国はコスタリカ(20.9%)、アメリカ(18.1%)、ラトビア(17.5%)、イスラエル(16.9%)のみである。さらに、同時点における韓国の高齢者貧困率は43.4%でOECD平均14.8%よりも約3倍も高いことが明らかになった(図表1)。

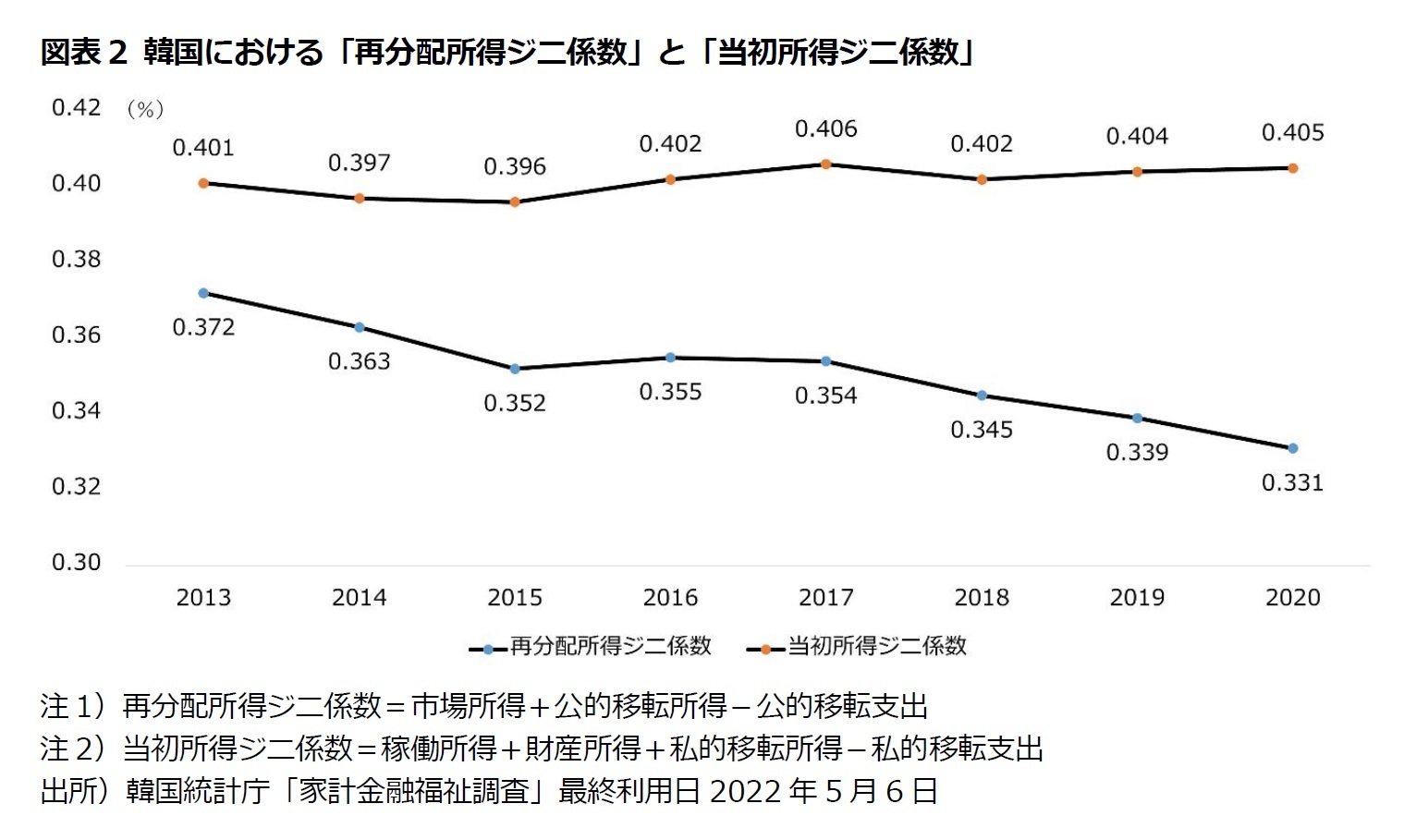

1 再分配所得ジニ係数=市場所得+公的移転所得-公的移転支出。韓国語では「可処分所得ジニ係数」。

2 当初所得ジニ係数=稼働所得+財産所得+私的移転所得-私的移転支出。韓国語では「市場所得ジニ係数」。

高い高齢者貧困率が全体の貧困率を押し上げる要因に

更に、企業における60歳定年が最近義務化されたことも高齢者貧困率を高めた一つの要因になっている。韓国では長い間60歳定年が義務化されず、多くの労働者は50代半ばから後半で会社からの退職を余儀なくされていた。退職後に多くの労働者は生計を維持し、また老後に備えるために退職金等を使い(場合によっては借金をして)自営業を始めるものの、うまくいっている人は一部に過ぎない。その結果、高齢者の貧困は加速化し、所得格差はいっそう拡大することになった。

公的年金が給付面において成熟していない韓国では、多くの高齢者は自分の子どもや親戚からの仕送りなど、私的な所得移転に依存して生活を維持してきた。しかしながら過去と比べて子どもの数が減り、長期間に渡る景気低迷により若年層の就職も厳しくなっており、子どもから私的な所得移転を期待することは段々難しくなっている。韓国統計庁の「将来人口推計2017~2067」によると、高齢者一人を支える現役世代の数は、1970年の17.5人から、2020年には4.6人まで急速に低下してきており、さらに2065年には1.0人になることが予想されている。つまり、今後は公的年金などの公的な所得移転にも家族や親戚からの私的な所得移転にも頼ることが難しく、自分の老後は自らが準備する必要性が高まっている。しかしながら、就業ポータルjobkoreaとalbamonが2020年に実施した調査では、サラリーマンの74.1%が老後の準備が「うまくいってない感じがする」と答えた。その主な理由としては「現在の所得がそもそも少ない」(51.1%)、「子供の教育費がかかるため」(25.3%)、「住宅ローンのため」(23.3%)が上位3位を占めた。

3 韓国統計庁「65歳以上人口対比性別・地域別受給者現況」から計算。障害年金と遺族年金の受給者を含めると45.2%。

労働市場の「二重構造」が拡大

2021年3月に中小企業研究院が発表した報告書4によると、2019年時点の常用労働者5~499人企業の1人当たりの1カ月平均賃金は338万ウォン(約32.2万円5)で、常用労働者500人以上企業の579万ウォン(約55.1万円)の58.4%水準であることが明らかになった。この結果は20年前の1999年の71.7%を13.3%ポイントも下回る数値であり、大企業と中小企業の賃金格差が拡大したことが分かる。

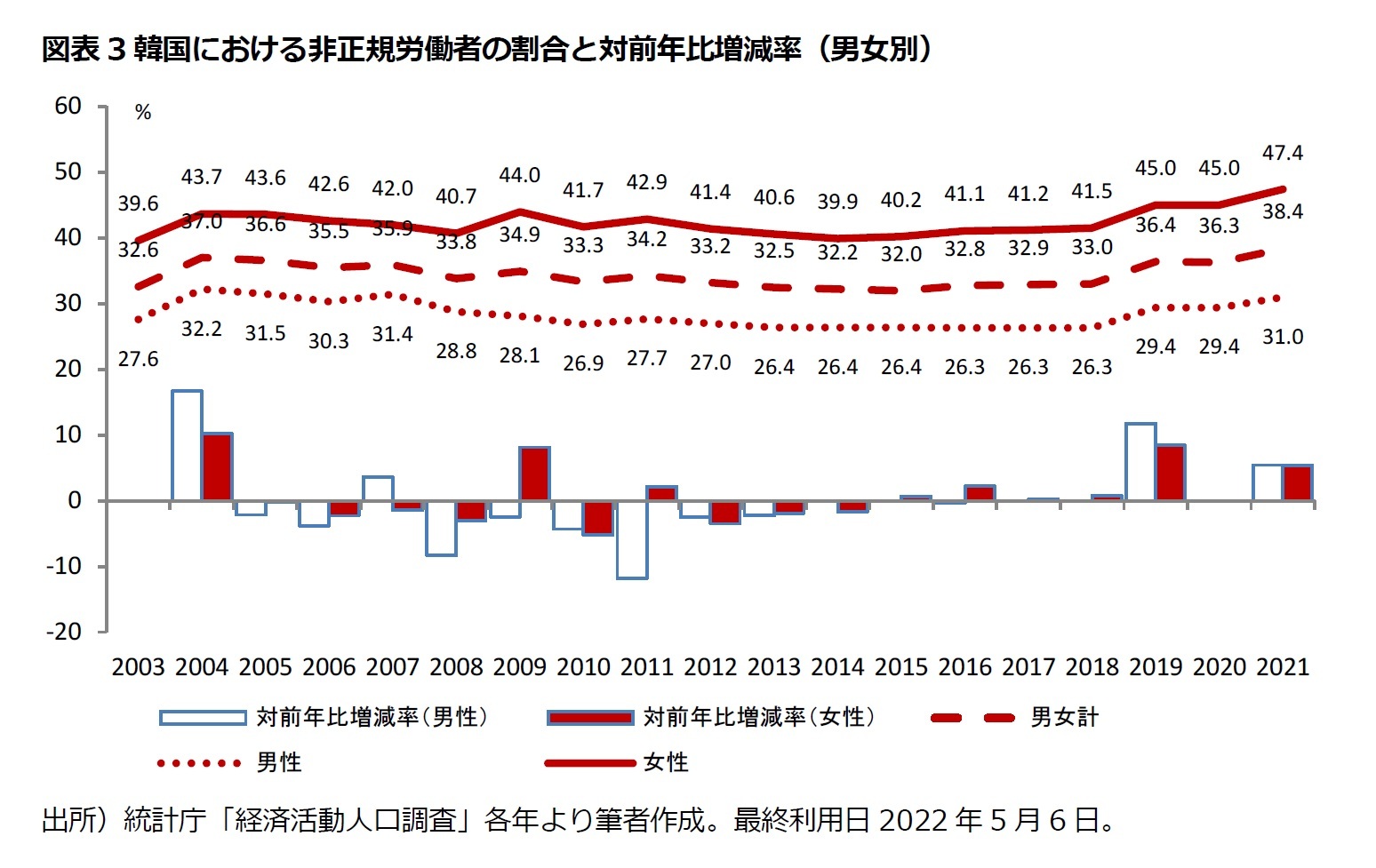

一方、非正規労働者も継続して増加傾向にある。韓国における非正規労働者の割合は2007年以降減少し続け2015年には32.0%で、本格的に調査を始めた2004年以降最も低い水準となったものの、その後は再び増加し、2021年8月の非正規労働者の割合は38.4%まで上昇した(図表3)。

しかしながら企業倒産や失業の増加などによって社会的不安が高まる中で、IMFの要求をそのまま実現することには限界があった。整理解雇制の法制化などを含む労働法の改正は1997年に行われたものの、労働界の反対によってその施行時期は2年後に延期された。

政労使の合意を得るために、韓国政府は1998年に労働組合と経営者代表、そして政府代表が参加する協議機構「労使政委員会」を設け、「経済危機克服のための社会協約」を発表し、整理解雇制の早期実施や派遣労働を合法化することなどの90項目の合議事項と21項目の2次協議課題を提示したが、物別れにおわった。

このように韓国では、整理解雇制の施行が延期され、「経済危機克服のための社会協約」が締結されない中で、IMF経済危機は企業の雇用調整を加速させ、労働者に占める非正規労働者の割合が増加した。IMF経済危機以降、政府が企業をコントロールすることが以前より難しくなったことも、企業のリストラや非正規労働者の雇用を増加させたもう一つの要因であると言える。

4 中小企業研究院(2021)「大・中小企業間労働市場格差変化分析」。

5 2022年3月14日の為替レート1ウォンは0.0952円で計算。以下同一。

就職難により若者の格差が拡大

さらに問題であるのは、実際の失業率は統計上の失業率を上回っている可能性が高いことである。その理由として韓国では、(1)15歳以上人口に占める非労働力人口の割合が高いこと、(2)非正規労働者の割合が高いこと、(3)自営業者の割合が高いこと等が挙げられる。

韓国政府は、既存の失業率が労働市場の実態を十分に反映していないと判断し、2015年から毎月発表する「雇用統計」に、失業率と共に「拡張失業率」を公表している。「拡張失業率」は国が発表する失業者に、潜在的な失業者や不完全就業者(週18時間未満働いている者)を加えて失業率を再計算したものである。このような計算方式によって算出された2022年1月時点の15~29歳の拡張失業率は、19.7%に至っている。一般的な失業率7.8%を2.5倍も上回る数値である。

韓国における雇用状況が改善されず、若者の多くが労働市場に参加していない理由としては、低成長がニューノーマルになったことにより成長と雇用の連携が弱まったことと、労働市場の「二重構造」が拡大していること等が挙げられる。1997年のアジア経済危機以前は10%前後であった経済成長率は、その後低下し続け、最近は2~3%に留まっている。さらに、2020年には新型コロナウイルスの影響で-0.9%まで低下した。大学を卒業すると就職や正規職が当たり前だった386世代6とは状況が大きく変わり、安定的な仕事を得ることが難しくなったのだ。

また、大企業、正規労働者、労働組合のある企業などの1次労働市場と、中小企業、非正規労働者、労働組合のない企業などの2次労働市場の格差が拡大したことも若者が労働市場への参加を躊躇する要因になっている。つまり、韓国では大企業と中小企業、正規労働者と非正規労働者の間で賃金格差が大きいため、若者の多くは1次労働市場に入るための手段として「学歴」を選択し、高卒者の約7割が大学に進学している。しかしながら、1次労働市場の需要量は供給量を大きく下回るため、大卒者の一部だけしか1次労働市場に参入できる機会を得られていない。学歴による差別化のみでは不十分となり、学歴だけで1次労働市場に入ることが難しくなると、若者は労働市場において差別性を持つ手段として「スペック」を選択することになった。スペック(SPEC)とは、Specificationの略語で、就職活動をする際に要求される大学の成績、海外語学研修、インターン勤務の経験、ボランティア活動、各種資格、TOEFLなど公認の語学能力証明などを意味する。2000年代には大学名、大学成績、TOEIC成績、海外への語学研修経験、資格証といういわゆる5大スペックが就職するための必須条件であったが、2010年代には、既存の5大スペックに、ボランティア活動、インターンシップの経験、受賞経歴を加えた、8大スペックが基本になった。そして、最近は8大スペック以上のスペックを準備している若者も増えている。スペックを多く準備した方が1次労働市場に参加できる確率が高いため、若者の多くは就職浪人をしてまでもスペックを準備しようとしている。これが上述した若者の「拡張失業率」を高めた主な要因である。

さらに、新型コロナウイルスの発生以降、若者の就職環境は以前より厳しくなった。多くの企業で新卒採用の規模を縮小し、新規採用を一時中断する企業まで現れたからだ。

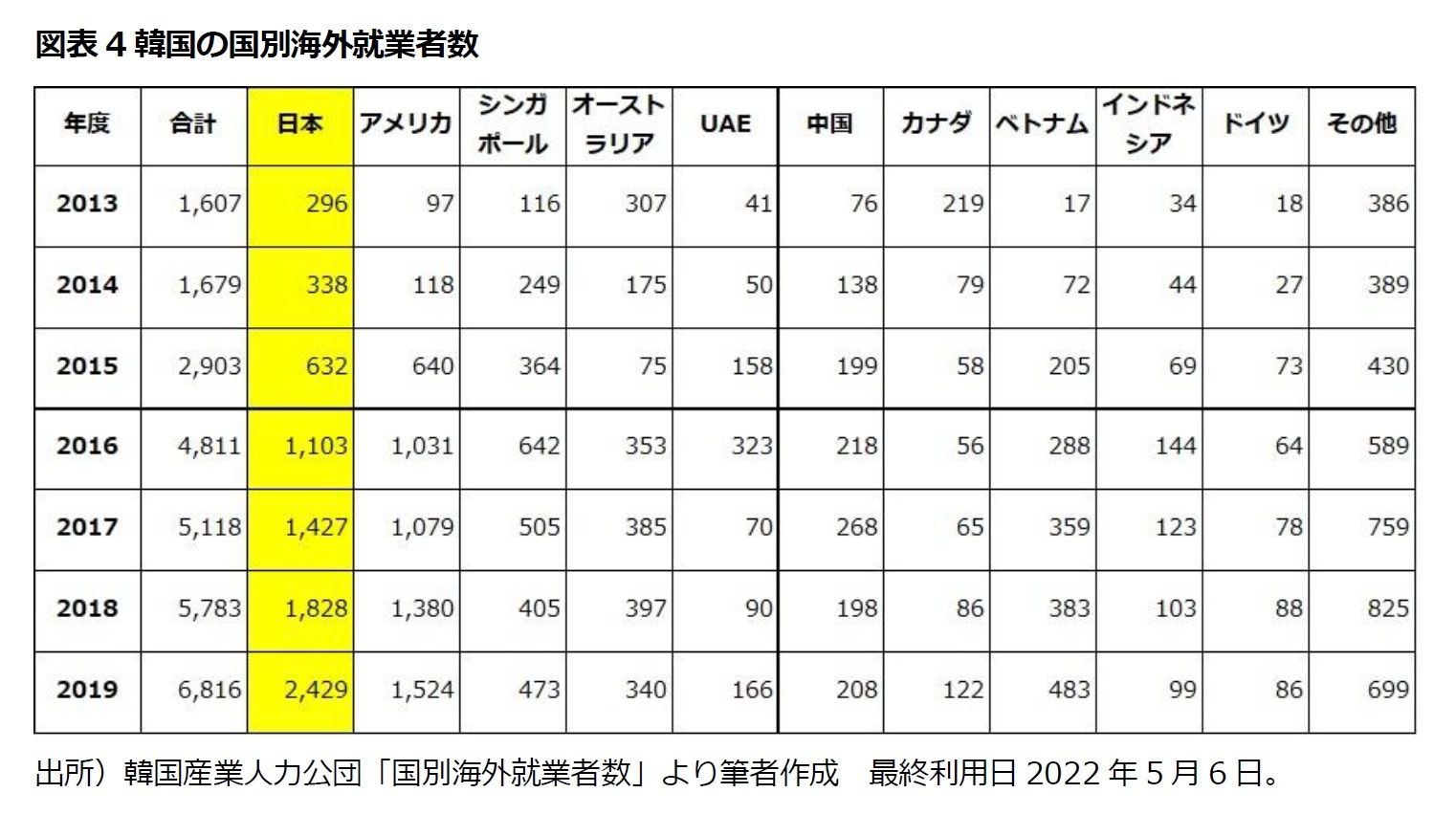

新型コロナウイルスが起きる前には韓国の狭い労働市場を離れて、海外の労働市場にチャレンジする若者が毎年増加していた。韓国産業人力公団の資料によると、海外就業者数は2013年の1,607人から2019年には6,816人まで増加した。史上最悪とも言われた日韓関係の中でも日本での就職者は増え、海外就業者の3割以上(35.6%、2,429人)が海外の就職先として日本を選択した。しかしながら、新型コロナウイルスはこのような選択肢さえ奪うこととなった。

このような厳しい状況の中で若者の多くは「公務員志望」に頼っている。しかしながら、公務員になるのも簡単ではない。2022年に5,672人を採用する9級国家公務員採用試験には165,524人が志願した。志願倍率は29.1培に達している7。多くの若者が公務員浪人をしながら公務員を目指すものの、浪人をしても公務員になれる保証はない。

新型コロナウイルスは今後の韓国の社会、経済をさらに暗くする可能性が高い。より多くの若者が恋愛、結婚、出産、就職、マイホーム、人間関係、夢等をあきらめる立場に置かれる可能性があるからである。文政権は若者の雇用を増やすために数多くの雇用対策を実施したものの、多くの仕事は臨時的・短期的仕事に偏っていた。若者の間では、このような臨時的・短期的な仕事は「ティッシュインターン」と呼ばれている。ティッシュのように使い捨てされるからである。

6 386世代とは、1990年代に年齢が30代で、1980年代に大学生活を送り民主化運動にかかわった1960年代に生まれた者を指しており、(30代、80年代、60年代の3,8,6を取って386世代と称する)現在はほぼ50代になったことで、最近では586世代とも呼ばれている。

7 韓国における9級国家公務員採用試験の志願倍率は2018年の41倍、2019年の39.2倍、2020年の37.2倍、2021年の35倍に年々低下している。志願倍率が低下している理由としては、20代~30代の人口減少、公務員年金改正による給付水準の低下、新型コロナウイルスの感染拡大による試験慣れ目的の受験者数減少等が挙げられる。

(2022年07月06日「基礎研レポート」)

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【韓国における所得格差の現状と分配政策-新しい尹政権の「選択的福祉」政策は所得格差を解消できるだろうか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

韓国における所得格差の現状と分配政策-新しい尹政権の「選択的福祉」政策は所得格差を解消できるだろうか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!