- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- サステナビリティに関する意識と消費行動(2)-経済的なゆとり、人生の充足感があるほど積極的

2022年06月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~サステナビリティに関する意識や行動、ライフステージや職業、年収等による違いは?

前稿1では、消費者のサステナビリティに関するキーワードの認知度や意識・行動の状況、日頃の消費生活について、性年代による違いに注目して捉えた。その結果、男性より女性で、また、高年齢ほどサステナブル意識が高く、日頃の消費生活でもエコバッグの持参をはじめとしたサステナビリティに関わる行動に積極的な傾向が見られた。なお、他年代と比べてZ世代を含む20歳代の一部ではサステナビリティを意識したボランティア活動や情報発信などに積極的に取り組む傾向があるほか、20歳代とシニア層のごく一部では売上の一部が寄付されるなど、製品を買うこと自体が社会貢献につながる行動に取り組む傾向も見られた。

本稿では、前稿で消費者の属性による違いがよくあらわれていたサステナビリティに関する意識や行動についての問いについて、あらたにライフステージや職業、年収等の違いにも注目して分析する。なお、分析には、前稿と同様にニッセイ基礎研究所が今年3月末に実施した調査2を用いる。また、複数の属性の傾向を把握するために、多変量解析を用いて図示化した結果を中心に見ていきたい。

1 久我尚子「サステナビリティに関する意識と消費行動」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2022/5/31)

2 「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」、調査時期は2022年3月23日~29日、調査対象は全国に住む20~74歳、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用、有効回答2,584。

本稿では、前稿で消費者の属性による違いがよくあらわれていたサステナビリティに関する意識や行動についての問いについて、あらたにライフステージや職業、年収等の違いにも注目して分析する。なお、分析には、前稿と同様にニッセイ基礎研究所が今年3月末に実施した調査2を用いる。また、複数の属性の傾向を把握するために、多変量解析を用いて図示化した結果を中心に見ていきたい。

1 久我尚子「サステナビリティに関する意識と消費行動」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2022/5/31)

2 「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」、調査時期は2022年3月23日~29日、調査対象は全国に住む20~74歳、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用、有効回答2,584。

2――サステナビリティに関する意識や行動~経済的なゆとりや人生の充足感があるほど積極的

1|因子分析の結果~「行動に積極的」と「高い意識を持つ」の2軸

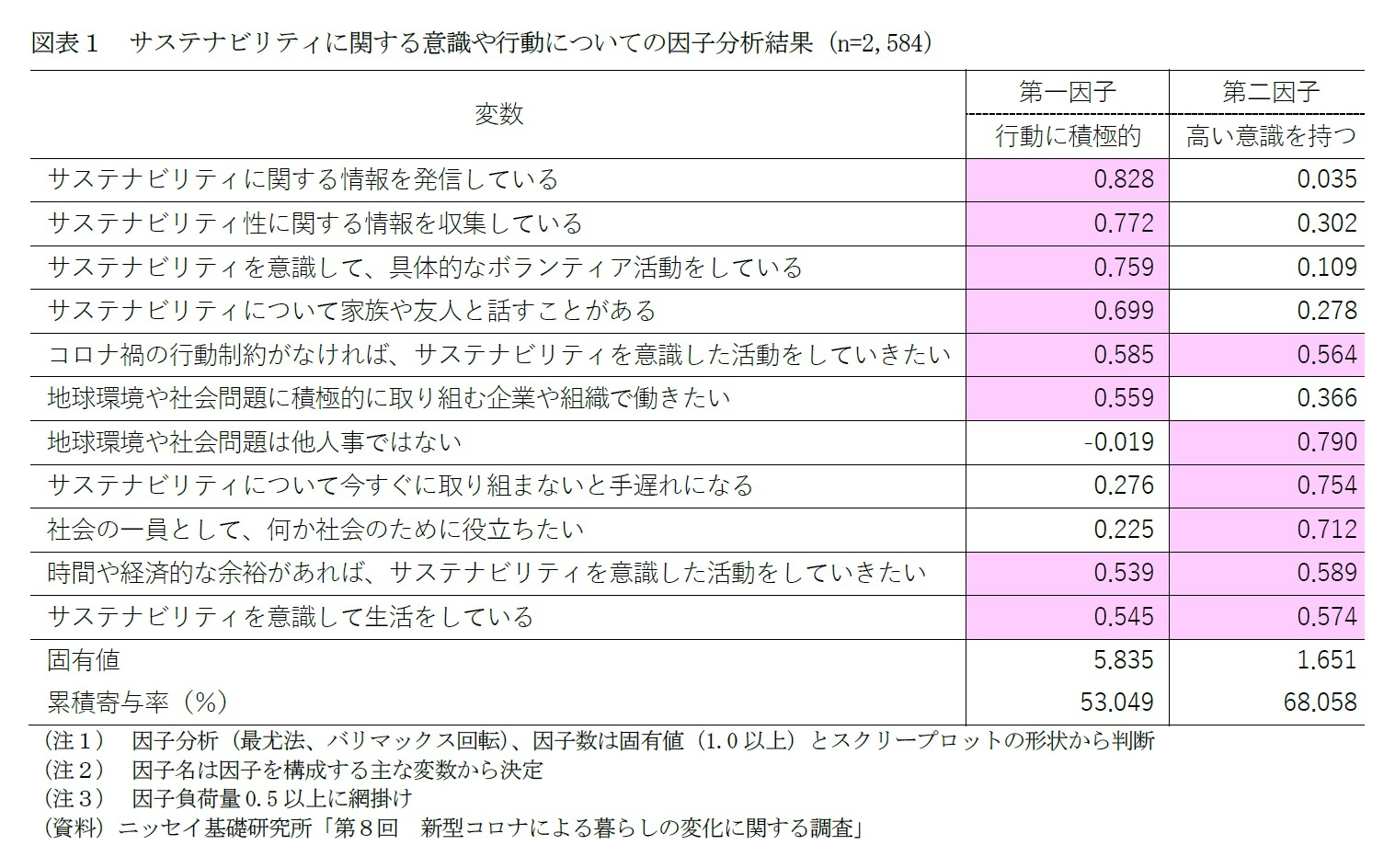

調査ではサステナビリティについての意識や行動に関する11の項目3をあげて、それぞれどう思うか、「そう思う」「ややそう思う」「どちらともいえない」「あまりそう思わない」「そう思わない」「考えたことがない」の6段階の選択肢を用意した。得られたデータに因子分析を行い、サステナビリティに関する意識や行動を構成する要因を分析した(図表1)。

11の項目は「行動に積極的」と「高い意識を持つ」という2つの要因に要約される。なお、分析前から項目を眺めれば結果の予想はつくようだが、あらためて因子分析を用いた理由は、複数の設問の回答結果を行動と意識の2つの要因として要約し、それぞれに対する因子得点を属性別に得ることで、2次元の図にマッピングし、視覚的に分かりやすく表現するためである。なお、前稿で示した属性別の詳細なデータ(各設問に対する、そう思うとの回答割合)は本文中ではなく付表に記載する。

なお、各因子の名称は構成する主な変数から命名している。第一因子を「行動に積極的」としたのは、影響の大きな変数に情報発信やボランティア活動、周囲との会話といった行動面の項目があがっていること、一方、第二因子を「高い意識を持つ」としたのは危機意識や社会貢献意識などの意識面の項目があがっているためである。

調査ではサステナビリティについての意識や行動に関する11の項目3をあげて、それぞれどう思うか、「そう思う」「ややそう思う」「どちらともいえない」「あまりそう思わない」「そう思わない」「考えたことがない」の6段階の選択肢を用意した。得られたデータに因子分析を行い、サステナビリティに関する意識や行動を構成する要因を分析した(図表1)。

11の項目は「行動に積極的」と「高い意識を持つ」という2つの要因に要約される。なお、分析前から項目を眺めれば結果の予想はつくようだが、あらためて因子分析を用いた理由は、複数の設問の回答結果を行動と意識の2つの要因として要約し、それぞれに対する因子得点を属性別に得ることで、2次元の図にマッピングし、視覚的に分かりやすく表現するためである。なお、前稿で示した属性別の詳細なデータ(各設問に対する、そう思うとの回答割合)は本文中ではなく付表に記載する。

なお、各因子の名称は構成する主な変数から命名している。第一因子を「行動に積極的」としたのは、影響の大きな変数に情報発信やボランティア活動、周囲との会話といった行動面の項目があがっていること、一方、第二因子を「高い意識を持つ」としたのは危機意識や社会貢献意識などの意識面の項目があがっているためである。

3 前稿に記載の通り、調査では「地球や社会の持続可能性を話題にする人は意識が高いと思う」や「地球環境や社会問題に積極的に取り組む人は意識が高いと思う」という項目もあるが、直接的な自分自身の意識や行動ではないため、本分析では除外することとしている。

2|性年代別の状況~男性より女性、高年齢ほど意識が高く、女性より男性、若いほど行動に積極的

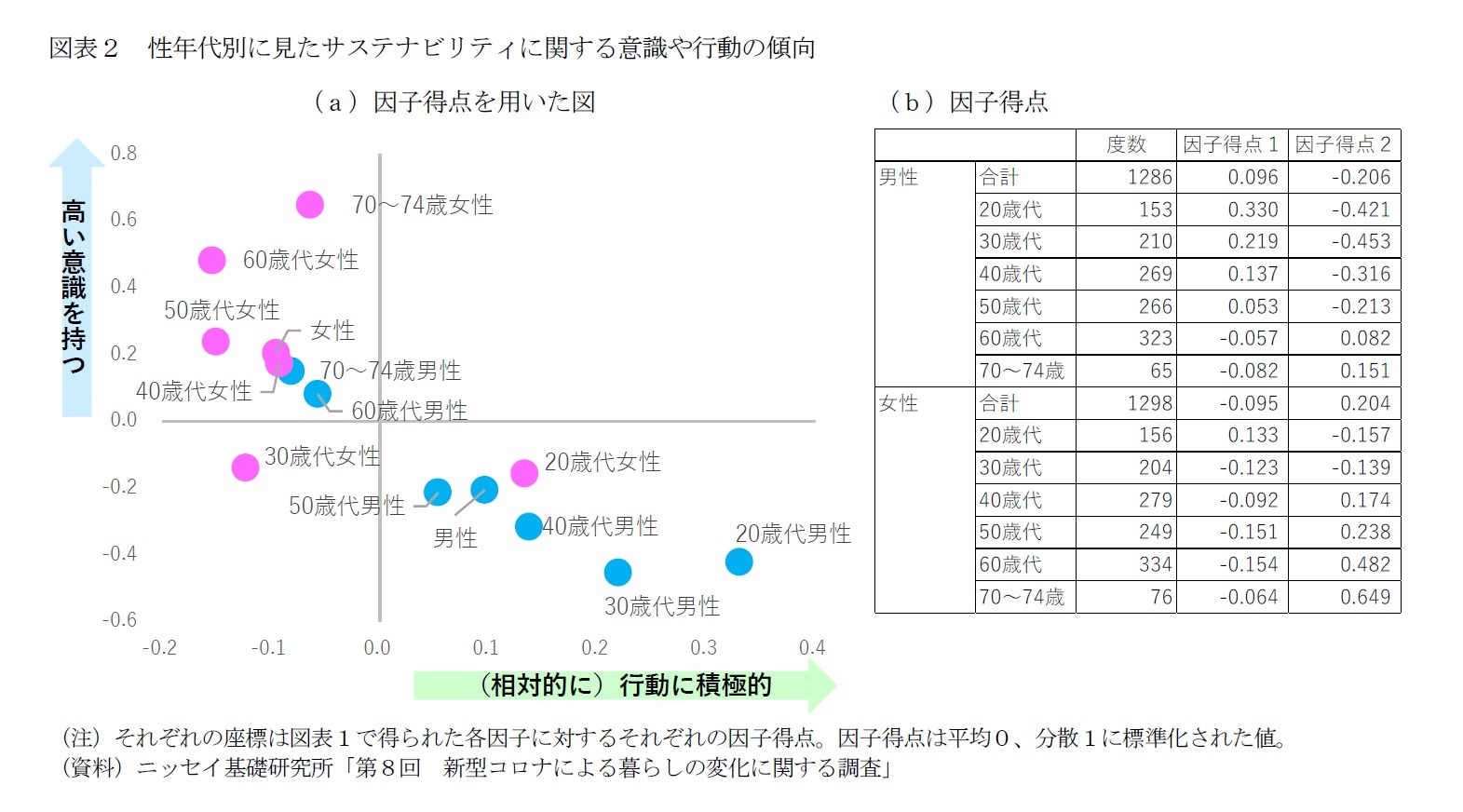

前述の2つの要因に対するそれぞれの因子得点から得られた値を用いて2次元の図を描くと、図表2が得られる。図表2では上へ行くほど「高い意識を持つ」傾向があり、右へいくほど「行動に積極的」な傾向がある。ただし、あくまでも相対的な位置関係であるため、図を見る際は注意が必要だ。前稿で繰り返し述べた通り、現在のところ、日本の消費者には高い意識が醸成されつつある一方で、具体的な行動に取り組む消費者は少数派であり、意識と行動には隔たりがある。例えば、「サステナビリティを意識して、具体的なボランティア活動をしている」について、そう思うとの回答は20~74歳全体で13.0%にとどまり、最も高い20歳代でも22.7%である。よって、横軸の行動面については、右方向に位置するほど、あくまで相対的に行動に積極的な属性であると理解すべきである。

前述の2つの要因に対するそれぞれの因子得点から得られた値を用いて2次元の図を描くと、図表2が得られる。図表2では上へ行くほど「高い意識を持つ」傾向があり、右へいくほど「行動に積極的」な傾向がある。ただし、あくまでも相対的な位置関係であるため、図を見る際は注意が必要だ。前稿で繰り返し述べた通り、現在のところ、日本の消費者には高い意識が醸成されつつある一方で、具体的な行動に取り組む消費者は少数派であり、意識と行動には隔たりがある。例えば、「サステナビリティを意識して、具体的なボランティア活動をしている」について、そう思うとの回答は20~74歳全体で13.0%にとどまり、最も高い20歳代でも22.7%である。よって、横軸の行動面については、右方向に位置するほど、あくまで相対的に行動に積極的な属性であると理解すべきである。

図表2より、男性より女性の方が、また、年齢が高いほど意識は高い一方、女性より男性の方が、また、若いほど行動には相対的に積極的な傾向が見て取れる。

なお、意識の高さと行動の積極性をあわせもつ図の右上に位置する層が存在しないが、これは行動に最も積極的な20歳代男性であっても、高い意識を持つ割合が半数に満たないためである。20歳代男性の意識に関わる設問で、そう思うとの回答が最も高い「サステナビリティについて今すぐに取り組まないと手遅れになる」(37.3%)でも4割に満たない(付表1)。よって、現在のところ、性年代別に見ると、意識の高さと行動の積極性をあわせもつ層は存在しないことになる。

なお、意識の高さと行動の積極性をあわせもつ図の右上に位置する層が存在しないが、これは行動に最も積極的な20歳代男性であっても、高い意識を持つ割合が半数に満たないためである。20歳代男性の意識に関わる設問で、そう思うとの回答が最も高い「サステナビリティについて今すぐに取り組まないと手遅れになる」(37.3%)でも4割に満たない(付表1)。よって、現在のところ、性年代別に見ると、意識の高さと行動の積極性をあわせもつ層は存在しないことになる。

3|ライフステージ別の状況~子育て終了世代で意識が高く、子育て世代で行動に積極的

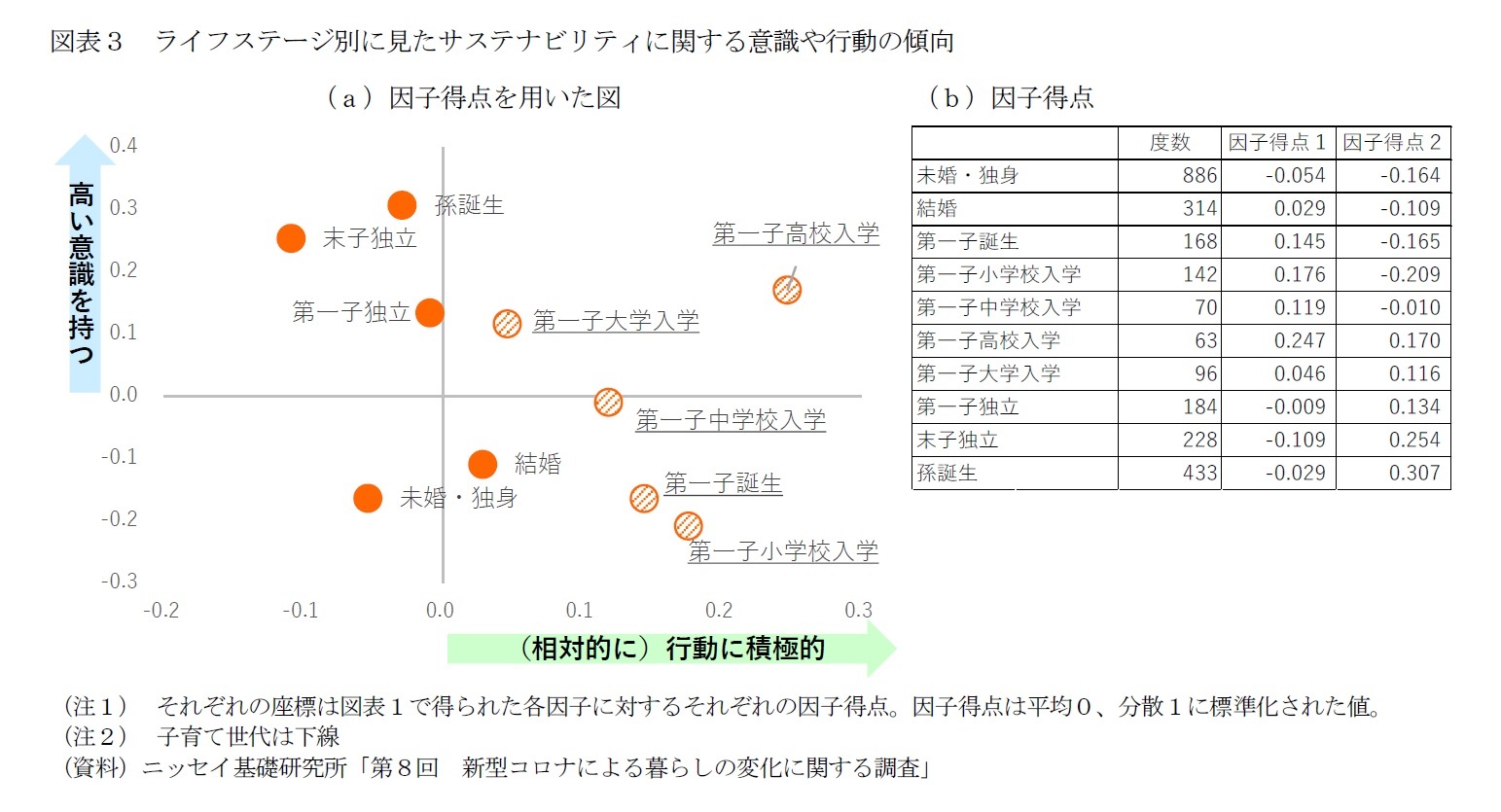

同様にライフステージ別に見ると、性年代別で見られた傾向と同様に、孫誕生や末子独立など高年齢層の多い4子育てが終了した世代で意識が高い一方、第一子高校入学をはじめとした子育て世代で行動には相対的に積極的な傾向がある(図表3)。

また、第一子誕生から第一子大学入学までの子育て世代に注目すると、第一子小学校入学以下の子育てに比較的手のかかるライフステージよりも第一子高校入学や第一子大学入学などの子育てがある程度落ち着いたライフステージの方が高い意識を持つ傾向がある。

また、第一子高校入学を中心に、行動に相対的に積極的な傾向もあり、右上の象限に位置する第一子高校入学と第一子大学入学は高い意識と行動の積極性をあわせもつ層と言える。なお、第一子高校入学では行動に関わる全ての設問で、そう思うとの回答が全体を上回る(付表2)。特に「サステナビリティについて家族や友人と話すことがある」(25.4%で全体16.3%より+9.1%pt)では全体を約1割上回る(付表2)。

同様にライフステージ別に見ると、性年代別で見られた傾向と同様に、孫誕生や末子独立など高年齢層の多い4子育てが終了した世代で意識が高い一方、第一子高校入学をはじめとした子育て世代で行動には相対的に積極的な傾向がある(図表3)。

また、第一子誕生から第一子大学入学までの子育て世代に注目すると、第一子小学校入学以下の子育てに比較的手のかかるライフステージよりも第一子高校入学や第一子大学入学などの子育てがある程度落ち着いたライフステージの方が高い意識を持つ傾向がある。

また、第一子高校入学を中心に、行動に相対的に積極的な傾向もあり、右上の象限に位置する第一子高校入学と第一子大学入学は高い意識と行動の積極性をあわせもつ層と言える。なお、第一子高校入学では行動に関わる全ての設問で、そう思うとの回答が全体を上回る(付表2)。特に「サステナビリティについて家族や友人と話すことがある」(25.4%で全体16.3%より+9.1%pt)では全体を約1割上回る(付表2)。

4 60歳以上は調査対象全体(20~74歳)では30.9%の一方、孫誕生では87.1%、末子独立では65.4%

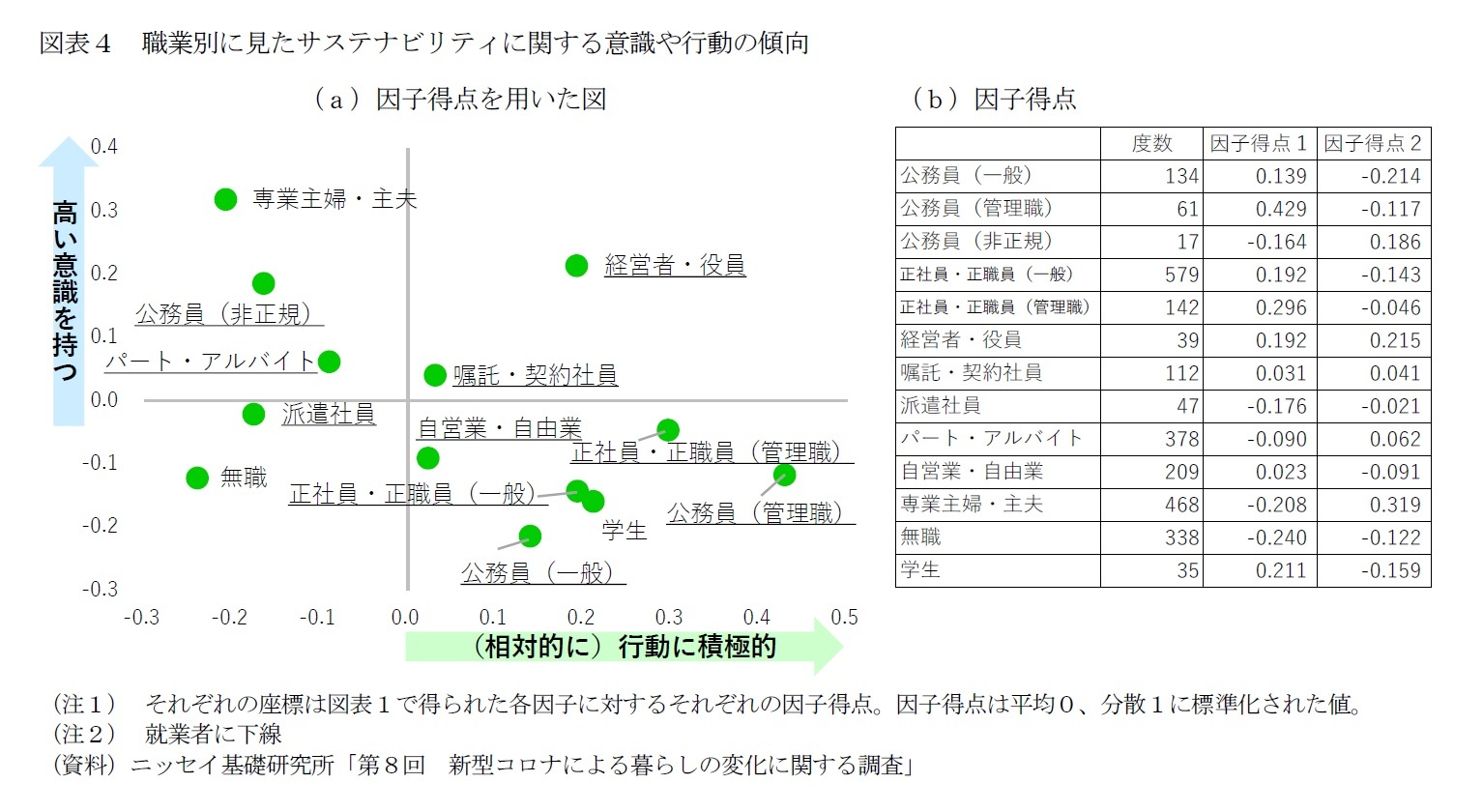

また、意識は女性が比較的多いパート・アルバイトや高年齢層が比較的多い嘱託・契約社員などの非正規雇用者6の方が正規雇用者より高いが、行動は現役世代が多い正規雇用者の方が相対的に積極的な傾向がある。

なお、正規雇用者では一般(管理職以外)より管理職の方が、また、管理職では民間企業等の社員より公務員の方が行動に積極的な傾向があり、公務員(管理職)では行動に関わる全ての設問で、そう思うとの回答が全体を上回る(付表3)。特に「サステナビリティに関する情報を発信している」(24.6%で全体8.4%より+16.2%pt)や「サステナビリティに関する情報を収集している」(24.6%で全体12.7%より+11.9%pt)では、それぞれ全体を1割以上上回る。公務員は政策として持続可能な社会づくりを推進する立場にあることや、もともと社会貢献意識が高いことなど影響しているのだろう。

また、経営者・役員や管理職で行動に積極的な背景には、コーポレートガバナンスコードにてサステナビリティを巡る課題への取り組みが大幅に拡充されるなど、すでに企業経営や事業活動においてサステナビリティという観点が必須のものとなっていることがあげられる。

5 調査対象全体では女性50.2%、60歳以上30.9%の一方、専業主婦・主夫では女性98.5%、60歳以上51.3%。

6 調査対象全体では女性50.2%、60歳以上30.9%の一方、パート・アルバイトでは女性78.0%、嘱託・契約社員では60歳以上57.1%。

なお、正規雇用者では一般(管理職以外)より管理職の方が、また、管理職では民間企業等の社員より公務員の方が行動に積極的な傾向があり、公務員(管理職)では行動に関わる全ての設問で、そう思うとの回答が全体を上回る(付表3)。特に「サステナビリティに関する情報を発信している」(24.6%で全体8.4%より+16.2%pt)や「サステナビリティに関する情報を収集している」(24.6%で全体12.7%より+11.9%pt)では、それぞれ全体を1割以上上回る。公務員は政策として持続可能な社会づくりを推進する立場にあることや、もともと社会貢献意識が高いことなど影響しているのだろう。

また、経営者・役員や管理職で行動に積極的な背景には、コーポレートガバナンスコードにてサステナビリティを巡る課題への取り組みが大幅に拡充されるなど、すでに企業経営や事業活動においてサステナビリティという観点が必須のものとなっていることがあげられる。

5 調査対象全体では女性50.2%、60歳以上30.9%の一方、専業主婦・主夫では女性98.5%、60歳以上51.3%。

6 調査対象全体では女性50.2%、60歳以上30.9%の一方、パート・アルバイトでは女性78.0%、嘱託・契約社員では60歳以上57.1%。

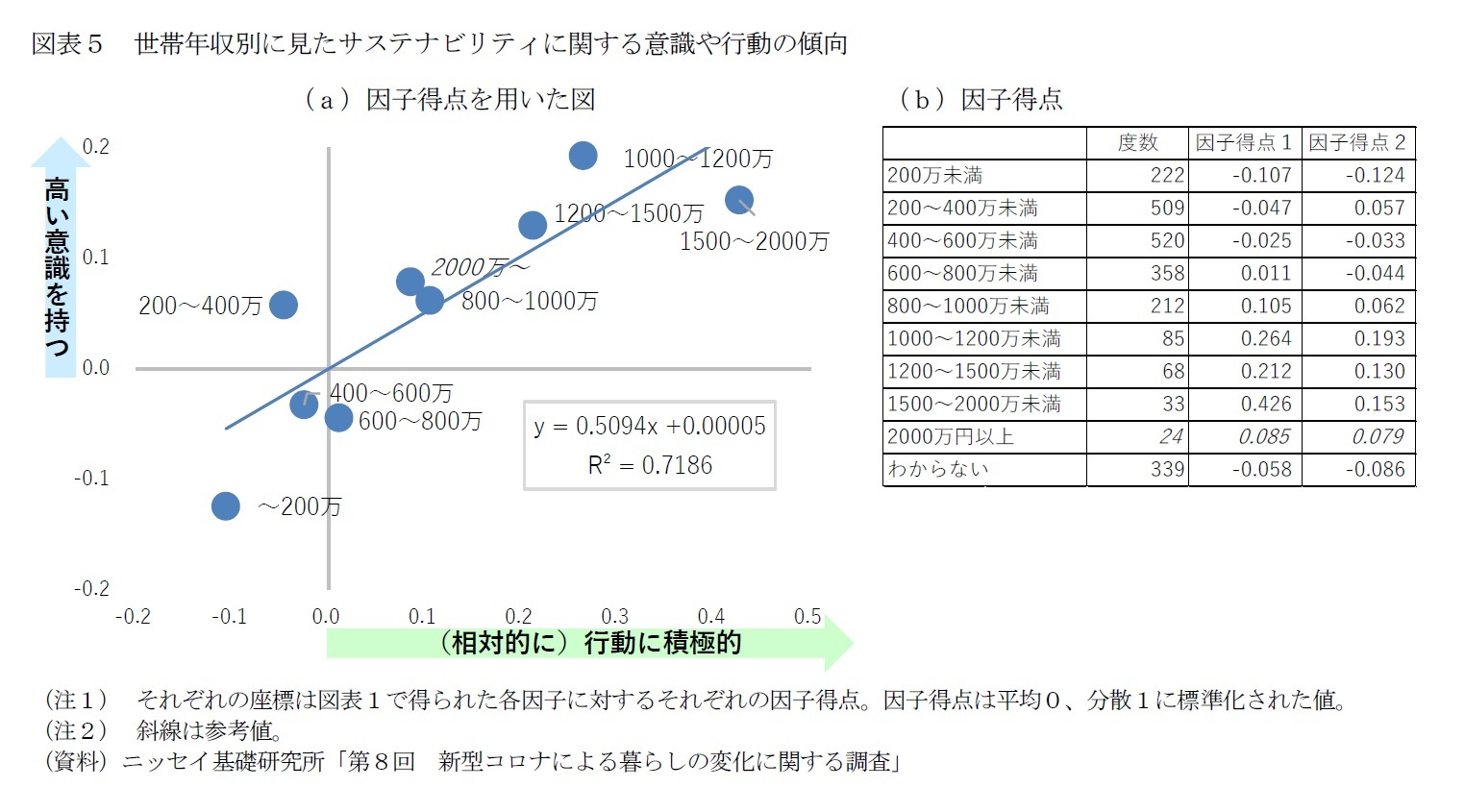

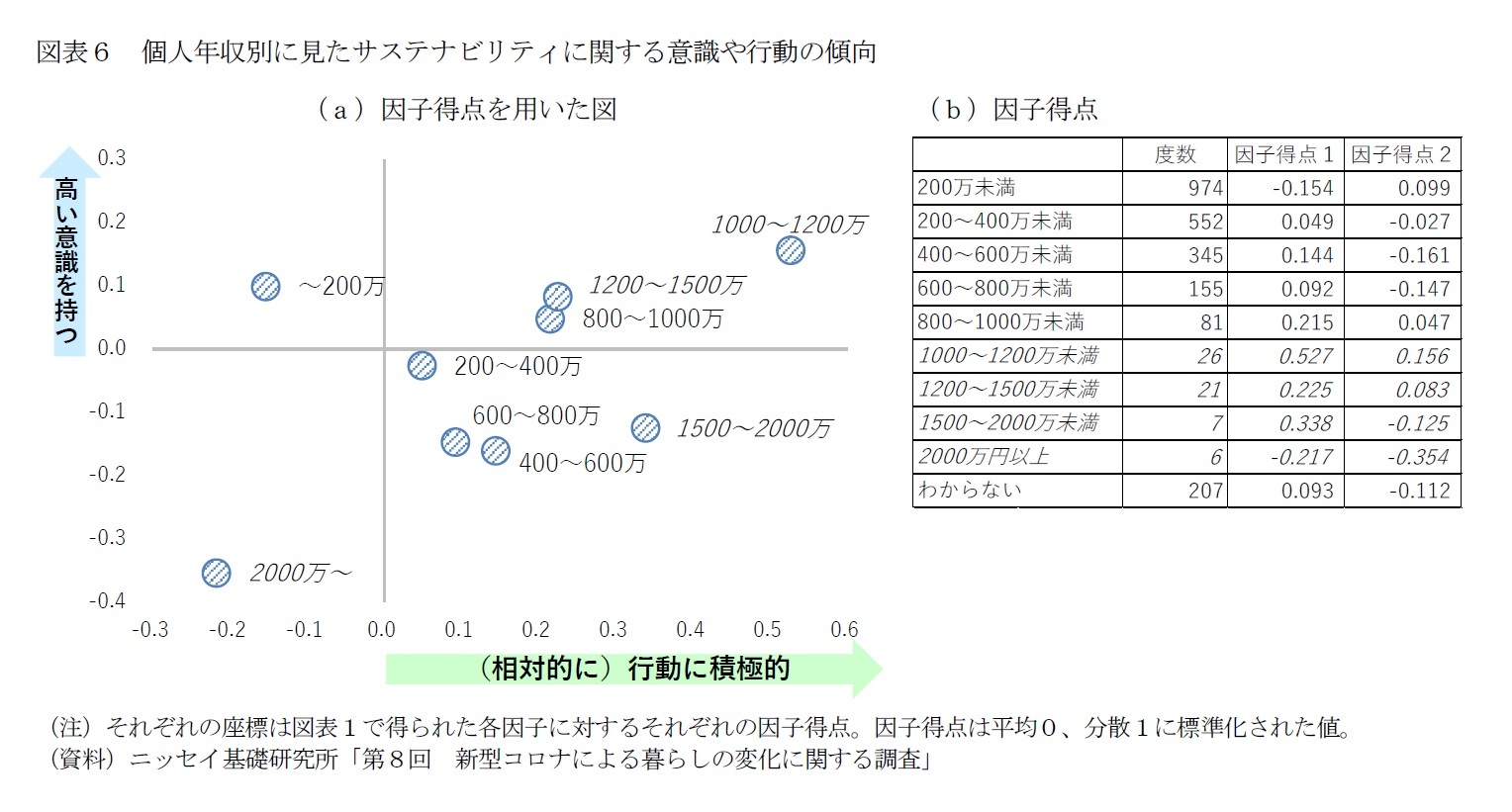

5|世帯年収別の状況~経済的なゆとりのある高年収世帯ほど意識が高く、行動にも積極的

世帯年収別に見ると、世帯年収が高いほど意識が高く、行動にも相対的に積極的な傾向があり、世帯年収800万円以上は右上の象限に位置するため、高い意識と行動の積極性をあわせもつ層と言える(図表5)。なお、近似曲線を描くと決定係数は0.7を超えており、世帯年収の高さと、サステナビリティに関する高い意識と行動の積極性をあわせもつ傾向は比例関係にあり、経済的な余裕があるほどサステナブル意識が高く、取り組みにも積極的であると言える。

なお、世帯年収800万円以上では意識と行動に関わる全ての設問で、そう思うとの回答が全体を上回る(付表4)。特に世帯年収1,500万円以上では行動に関わる設問の全てで全体を1割以上上回り、特に「サステナビリティに関する情報を収集している」(42.4%で全体12.7%より+29.7%pt)ではそう思うとの回答が4割を超えて全体を約3割上回る。

世帯年収別に見ると、世帯年収が高いほど意識が高く、行動にも相対的に積極的な傾向があり、世帯年収800万円以上は右上の象限に位置するため、高い意識と行動の積極性をあわせもつ層と言える(図表5)。なお、近似曲線を描くと決定係数は0.7を超えており、世帯年収の高さと、サステナビリティに関する高い意識と行動の積極性をあわせもつ傾向は比例関係にあり、経済的な余裕があるほどサステナブル意識が高く、取り組みにも積極的であると言える。

なお、世帯年収800万円以上では意識と行動に関わる全ての設問で、そう思うとの回答が全体を上回る(付表4)。特に世帯年収1,500万円以上では行動に関わる設問の全てで全体を1割以上上回り、特に「サステナビリティに関する情報を収集している」(42.4%で全体12.7%より+29.7%pt)ではそう思うとの回答が4割を超えて全体を約3割上回る。

7 調査対象全体では女性50.2%、60歳以上30.9%の一方、個人年収200万円未満では女性76.1%、60歳以上38.4%。

(2022年06月08日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【サステナビリティに関する意識と消費行動(2)-経済的なゆとり、人生の充足感があるほど積極的】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

サステナビリティに関する意識と消費行動(2)-経済的なゆとり、人生の充足感があるほど積極的のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!