- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- コロナ禍における高齢者の活動の変化と健康不安への影響

コロナ禍における高齢者の活動の変化と健康不安への影響

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

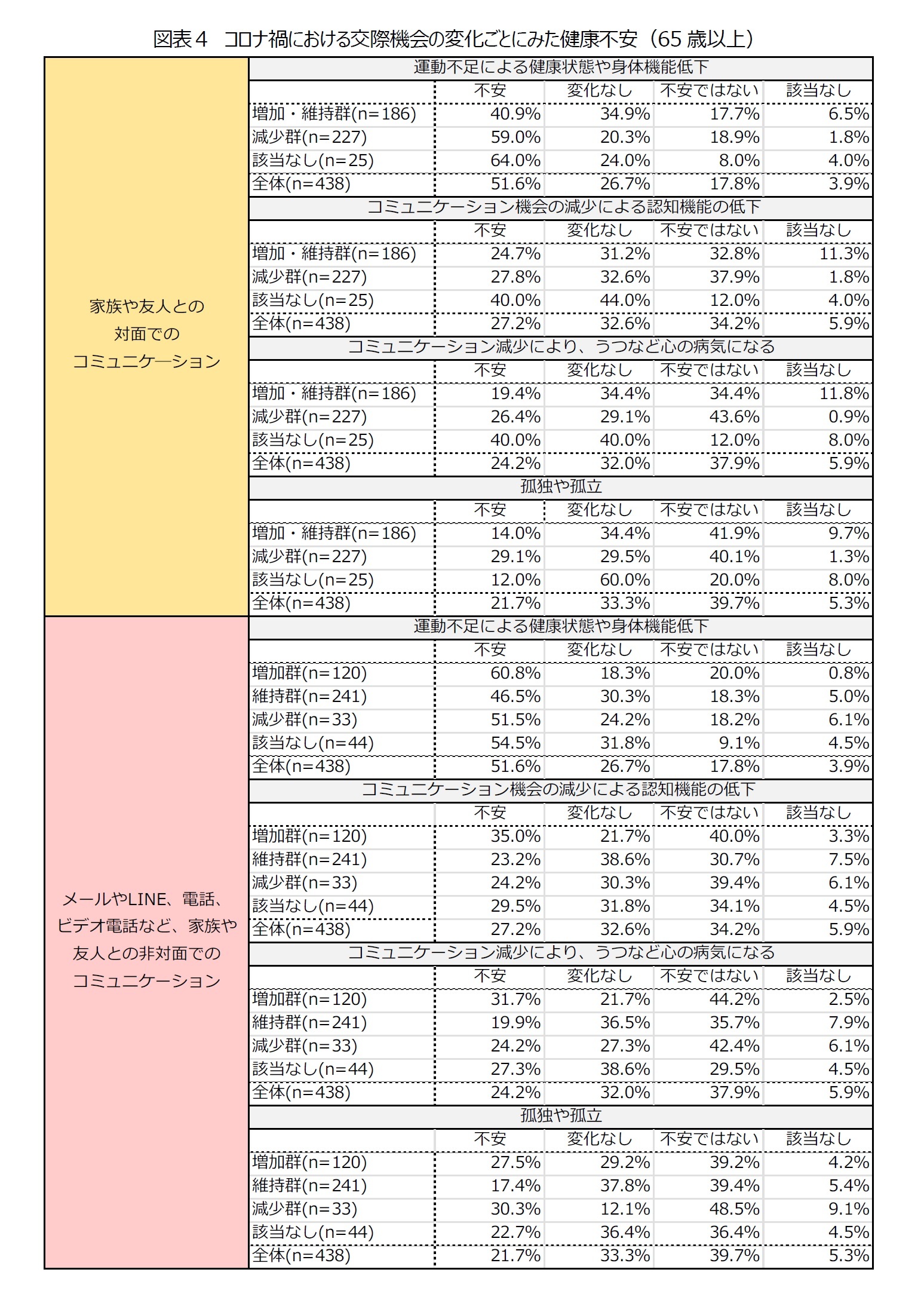

次に、「家族や友人との対面コミュニケーション」と「メールやLINE、電話、ビデオ電話など、家族や友人との非対面でのコミュニケーション」について、それぞれ健康不安や精神面の不安との関連をみていきたい(図表4)。

「対面コミュニケーション」の減少群で、最も不安が大きかったのは、「運動不足による健康状態や身体機能低下」(59.0 %)である。増加・維持群に比べて約19ポイント高い。「孤独や孤立」も29.1%に上り、増加・維持層に比べて約15ポイント高かった。「コミュニケーション機会の減少により、うつなど心の病気になる」ことに不安を感じている人は26.4%に上り、増加・維持層より7ポイント高かった。

「コミュニケーション減少による認知機能の低下」への不安を感じている人は27.8%で3割近くに上ったが、増加・維持層に比べて目立った差は見られなかった。

一方、コロナ後に「メールやLINE、電話、ビデオ電話など、家族や友人との非対面でのコミュニケーション」が活発になった増加群の結果を見ると、60.8%が「運動不足による健康状態や身体機能低下」に対して「不安」を感じており、維持群や減少群よりも10ポイント以上高かった。非対面のコミュニケーション機会を増やしても、身体活動を付随しないため、健康不安解消にはならないことを改めて示している。

また、非対面コミュニケーションの増加群のうち、認知機能低下を不安に感じている人は35.0%、うつなど心の病気になる不安を感じている人は31.7%、孤独や孤立への不安を感じている人は27.5%で、いずれの割合も、対面コミュニケーションの増加群より高い値となっていたことが注目される。対面コミュニケーションに比べて、電話やメール、SNSなどのツールは、健康状態や精神面の不安を解消するには効果が小さいことを示しているだろう。

4――まとめ

これらの調査結果は、高齢者にとって、外出し、人と交流し、社会参加することが、健康状態の維持や精神面の安定のために重要であることを、改めて示している。前述したように、外出して社会参加することで、結果的に普段よりよく歩いたり、階段を上り下りしたりして、自然に身体を動かすことができる。また人と会って話したり、飲食や会計をしたりすることで、脳や口腔機能をフルに使い、日常生活の中に楽しみができる。これらはフレイル予防や介護予防につながると考えられる。

さらに、対面コミュニケーションと非対面コミュニケーションの増加群のクロス調査結果の違いからは、オンラインなどによる交流だけではなく、直接人と会って交流することの意義の大きさを示していると言える。

ただし、本調査はインターネット調査であるため、回答した高齢者が偏っている可能性がある。また、設問自体が本人の主観を尋ねたものであるため、実際に身体機能や認知機能の低下、精神面の不調がどれぐらい発現したかを明らかにするためには、具体的な心身の状態を尋ねる他の調査等も合わせて確認する必要があるだろう。

新型コロナの感染拡大は、今後も新たな変異種の発生によって長期化する可能性がある。高齢者の身体活動や社会活動の減少が長期的に継続すれば、生活不活発から心身機能低下や精神面の不調が進行し、フレイルや要介護状態を引き起こす恐れがある。

コロナ禍以降、感染防止のために外出自粛や「ステイホーム」が呼びかけられてきたが、高齢者の心身の健康状態を維持するためには、感染対策を取った上で、できるだけ身体活動や社会活動を再開していくことが重要であろう。

政府のコロナ対策について議論する「基本的対処方針分科会」の尾身茂会長も1月、これまでの感染事例などを踏まえて、人流抑制よりも人数制限が有効だという考えを述べている。その後、専門家組織の提言では表現を修正したものの、コロナ対策を「人流抑制」に頼るだけでは、社会にとって、副作用が大きいことを印象付けた。

人流抑制は、ウイルスの拡大防止には効果を発揮しても、個人の健康や経済、地域社会には副作用を及ぼす。政府や行政は今後、人々に外出自粛を求めるだけではなく、具体的にどのような工夫をすれば、安全に身体活動や社会参加を継続し、地域社会と経済が健全性を維持することができるかを分かりやすく説明していくことが必要だろう。

(2022年01月31日「基礎研レポート」)

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍における高齢者の活動の変化と健康不安への影響】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍における高齢者の活動の変化と健康不安への影響のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!