- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- かかりつけ薬剤師・薬局はどこまで医療現場を変えるか-求められる現場やコミュニティでの実践、教育や制度の見直し

かかりつけ薬剤師・薬局はどこまで医療現場を変えるか-求められる現場やコミュニティでの実践、教育や制度の見直し

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~かかりつけ薬剤師・薬局は医療現場を変えるのか~

では、こうした制度改正はどこまで奏功し、医療現場をどう変えるのだろうか。本稿では、かかりつけ薬剤師・薬局を巡る制度改正の経緯や背景を振り返りつつ、薬剤師や薬局を巡る現状と課題を指摘。その上で、現場やコミュニティでの実践、教育・制度の見直しなど今後の方向性を論じる。

2――かかりつけ薬剤師・薬局とは何か

「地域薬局」認定制を開始 厚労省「かかりつけ」普及目指す――。2021年8月の新聞紙面で、こうした記事が紹介された1。これは後述する地域連携薬局を紹介する記事であり、これに限らず、かかりつけ薬剤師・薬局に関する制度は5年ほど前から段階的に整備されている。

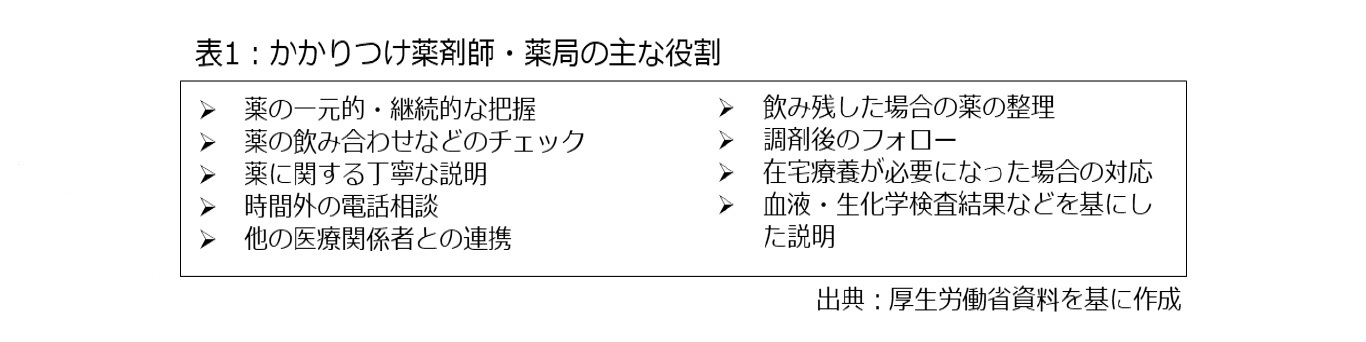

まず、かかりつけ薬剤師に期待される主な業務としては、表1の通り、▽薬の一元的・継続的な把握、▽薬の飲み合わせなどのチェック、▽薬に関する丁寧な説明、▽時間外の電話相談、▽他の医療関係者との連携、▽飲み残した場合の薬の整理、▽調剤後のフォロー、▽在宅療養が必要になった場合の対応、▽血液・生化学検査結果などを基にした説明――などが列挙されている。

さらに、こうした薬剤師、あるいは薬剤師が勤務する薬局を後押しするため、様々な制度改正が矢継ぎ早に講じられている。以下、関連する制度として、(1)かかりつけ薬剤師指導料、(2)地域支援体制加算、(3)健康サポート薬局、(4)地域連携薬局、(5)その他――の順で概要を取り上げる2。

1 2021年8月1日『読売新聞』。

2 かかりつけ薬剤師・薬局に関する最近の制度改正に関しては、玉田慎二(2020)『医薬分業の光と影』ダイヤモンド社、伊藤由希子(2019)「問われる薬局・薬剤師の真価 地域で果たすべき役割とは?」西村周三監修『医療白書2019』、宍戸真梨(2019)「薬局薬剤師に求められる役割の変遷と現在の議論」国立国会図書館『調査と情報』820号などを参照。

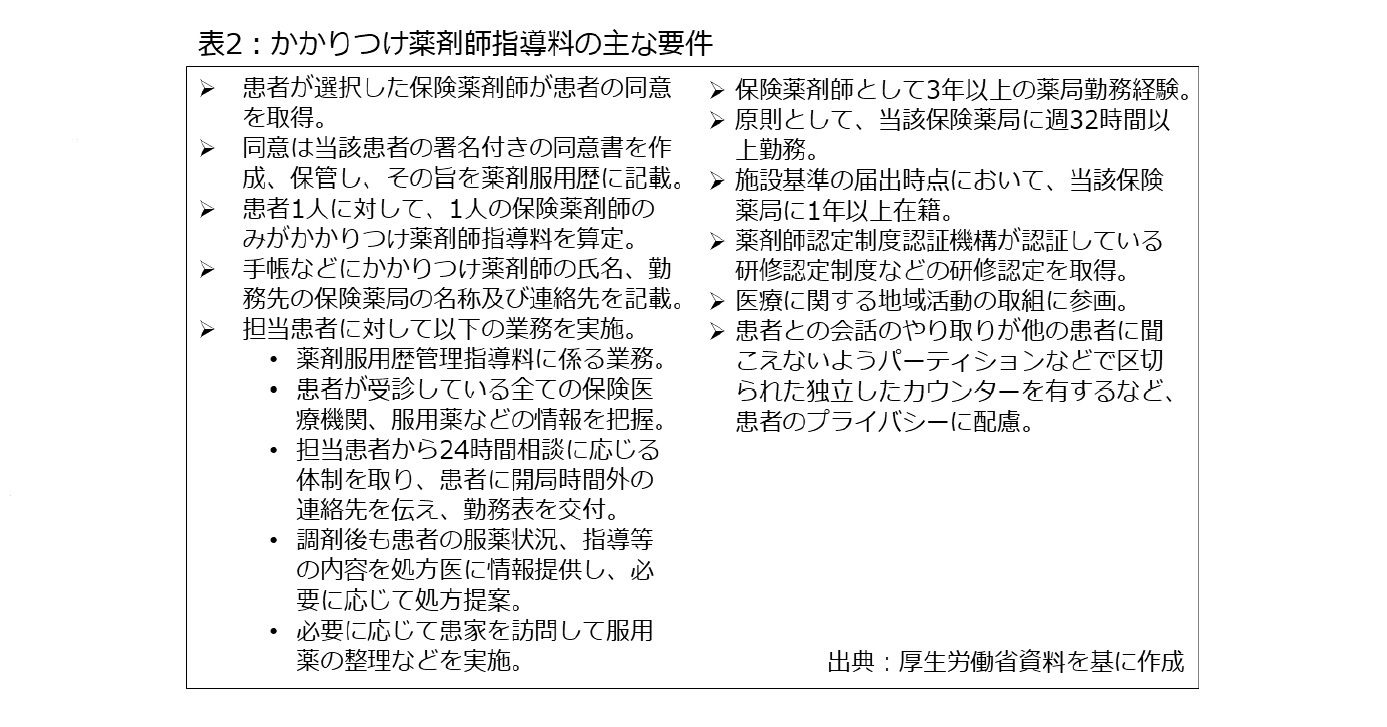

まず、かかりつけ薬剤師の活動を診療報酬で評価する「かかりつけ薬剤師指導料」である3。現在、診療報酬点数は76点(1点=10円、以下は同じ)であり、表2で挙げた通り、▽患者による同意の取得、▽患者1人に対して、1人の保険薬剤師のみがかかりつけ薬剤師指導料を算定、▽薬剤服用歴管理指導料に関する業務を実施、▽患者が受診している全ての保険医療機関、服用薬などの情報を把握、▽担当患者から24時間相談に応じる体制――などが主な要件として定められている。

施設の要件としても、▽保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験、▽原則として、当該保険薬局に週32時間以上勤務、▽施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍、▽医療に関する地域活動の取組に参画、▽独立したカウンターなど患者のプライバシーに配慮――などが定められている。

この仕組みが作られたのは2016年度診療報酬改定であり、制度の大枠は余り変わっていないが、制度創設時の診療報酬点数は70点だった。その後、2年に一度の診療報酬改定に際して拡充策が論点となったほか、消費税引き上げに伴う影響も含めて、診療報酬の点数や加算の要件が段階的に見直されている。

ここで重要なのは「薬の一元的・継続的な把握」という点である。つまり、患者にとっての「お薬の入口」を一元化した上で、服薬の状況などを継続的に把握することで、薬の飲み合わせや副作用をチェックしたり、残薬を解消したりすることが目指されている。実際に表2に挙げた通り、「患者1人に対して、1人の保険薬剤師のみがかかりつけ薬剤師指導料を算定」「患者が受診している全ての保険医療機関、服用薬などの情報を把握」といった要件が定められている。

つまり、かかりつけ薬剤師に期待されている役割の一つとして、患者との一元的・継続的な関係性の下、服薬指導や薬歴管理に努めることが期待されていると言える。このほか、「必要に応じて患家を訪問」という要件も定められており、在宅療養支援も意識されている様子を見て取れる。

3 これとは別に包括で評価する「かかりつけ薬剤師包括管理料」(291点)も設けられているが、かかりつけ薬剤師指導料を本稿では主に取り上げる。

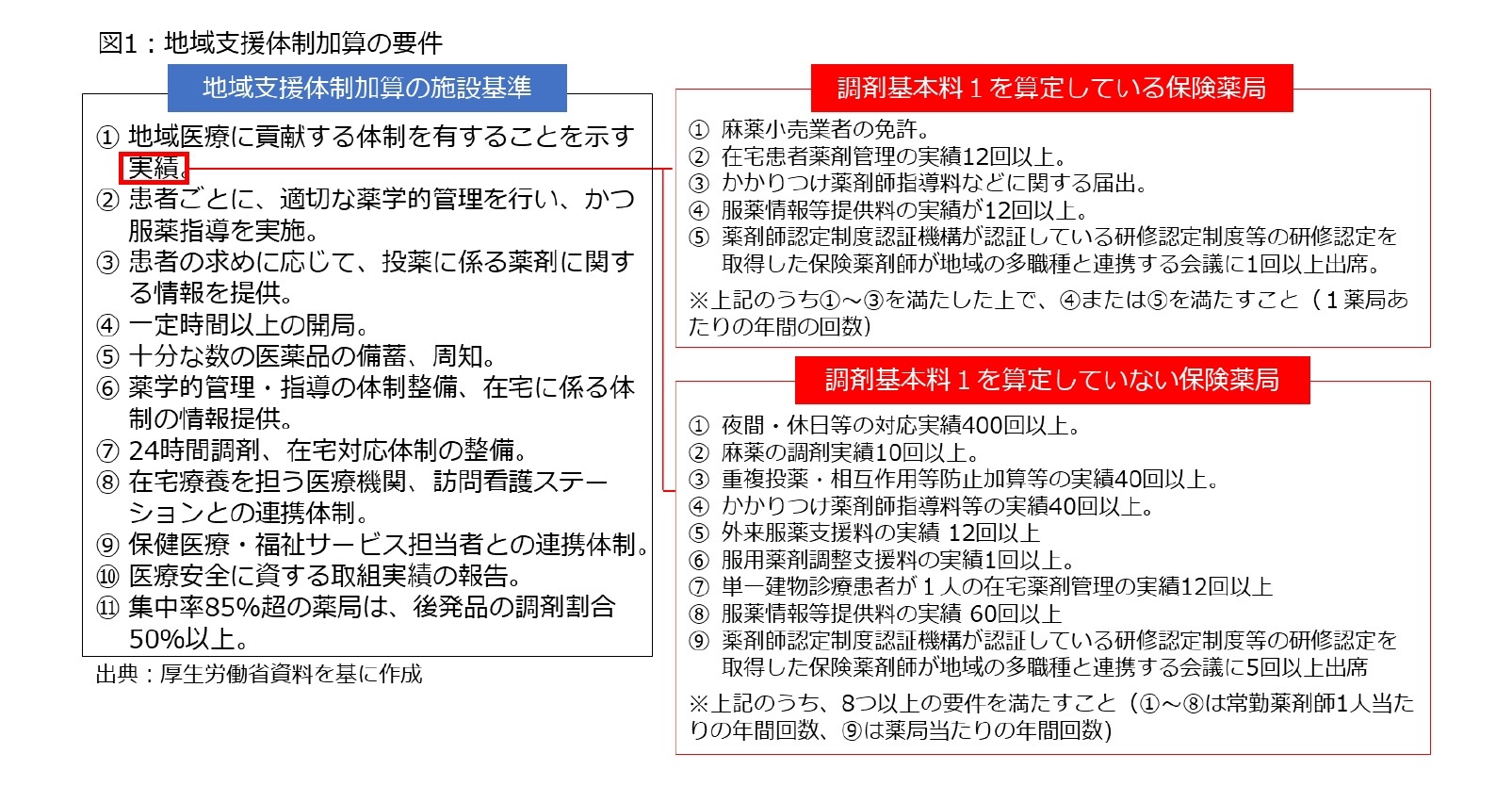

このうち、実績については、町の薬局に該当する「調剤基本料1」を算定している保険薬局と、それ以外の薬局では要件が異なる形で設定されている。例えば、調剤基本料1を算定してる薬局については、▽在宅患者に対する薬剤管理の実績が12回以上、▽かかりつけ薬剤師指導料などに関する届出――が要件として義務付けられるとともに、調剤後も患者の服用薬や服薬状況を把握し、患者に情報を提供した場合に加算する「服薬情報等提供料」の実績が12回以上か、多職種の連携会議に参加することが求められている。

それ以外の調剤基本料1に該当しないチェーンの調剤薬局などに関しても、▽夜間・休日の対応実績が400回以上、▽重複投薬などを防止するとともに、必要に応じて処方箋を書いた医師に照会する「重複投薬・相互作用等防止加算」の実績が40回以上、▽かかりつけ薬剤師指導料の実績が40回以上、▽服薬情報等提供料の実績が60回以上――などの要件が設定されている。

第3に、「健康サポート薬局」という仕組みも整備されている。これは2016年度から始まった仕組みであり、2015年9月に示された厚生労働省の「健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会」報告書で、基本的な考え方が示されている。

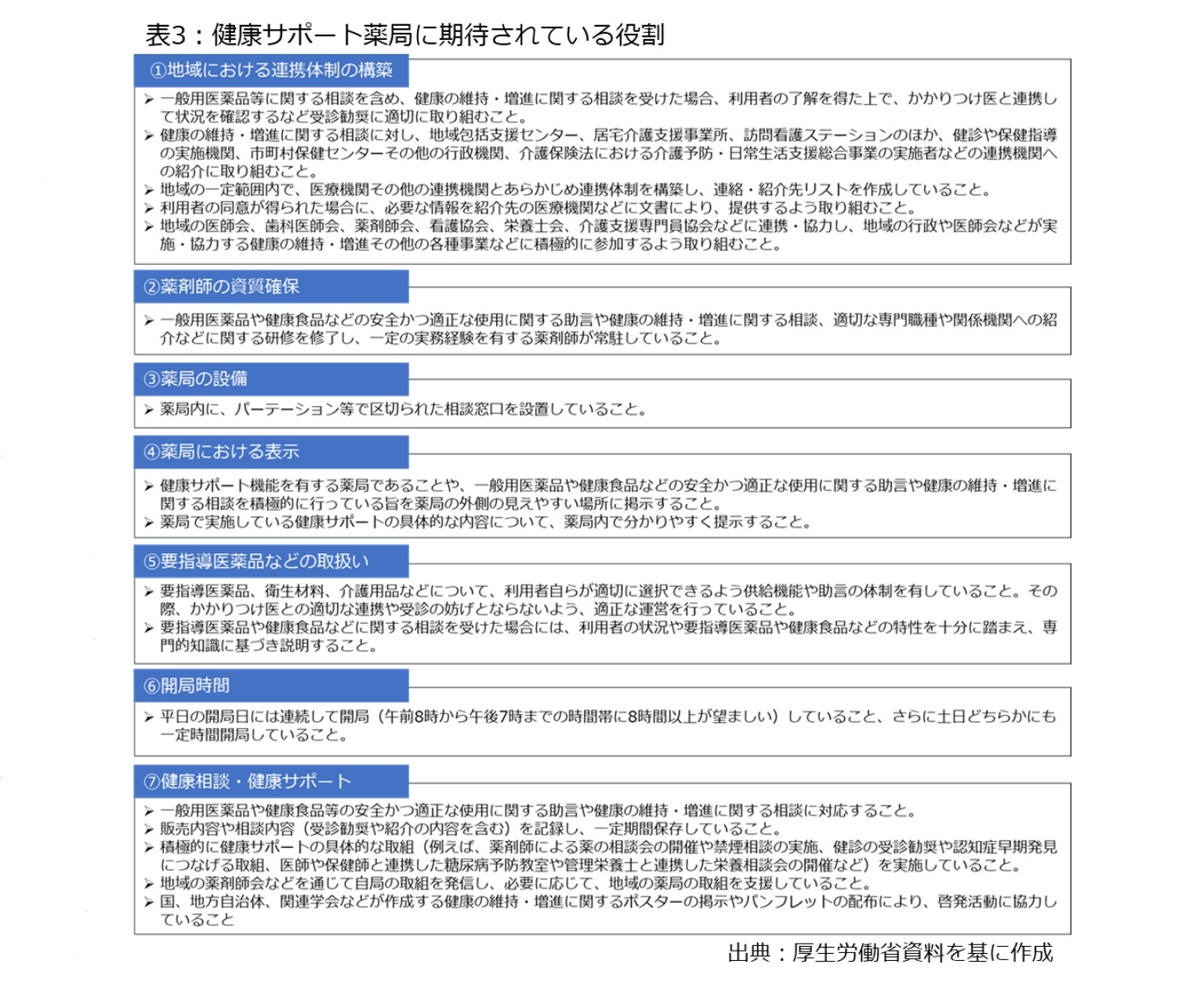

具体的な役割は表3の通りであり、①地域における連携体制の構築、②薬剤師の資質確保、③薬局の設備、④薬局における表示、⑤要指導医薬品などの取扱い、⑥開局時間、⑦健康相談・健康サポート――という7点が必要な機能として列挙された。

このうち、①の地域における連携体制の構築について、かかりつけ医への受診勧奨、地域包括支援センターなど介護関係機関との連携、行政や医師会など各種事業への参加が例示されている。さらに、⑦の健康相談・健康サポート機能では、薬剤師による薬の相談会の開催や禁煙相談の実施、健診の受診勧奨や認知症早期発見に繋げる取り組み、医師や保健師と連携した糖尿病予防教室、管理栄養士と連携した栄養相談会の開催などが示されている。

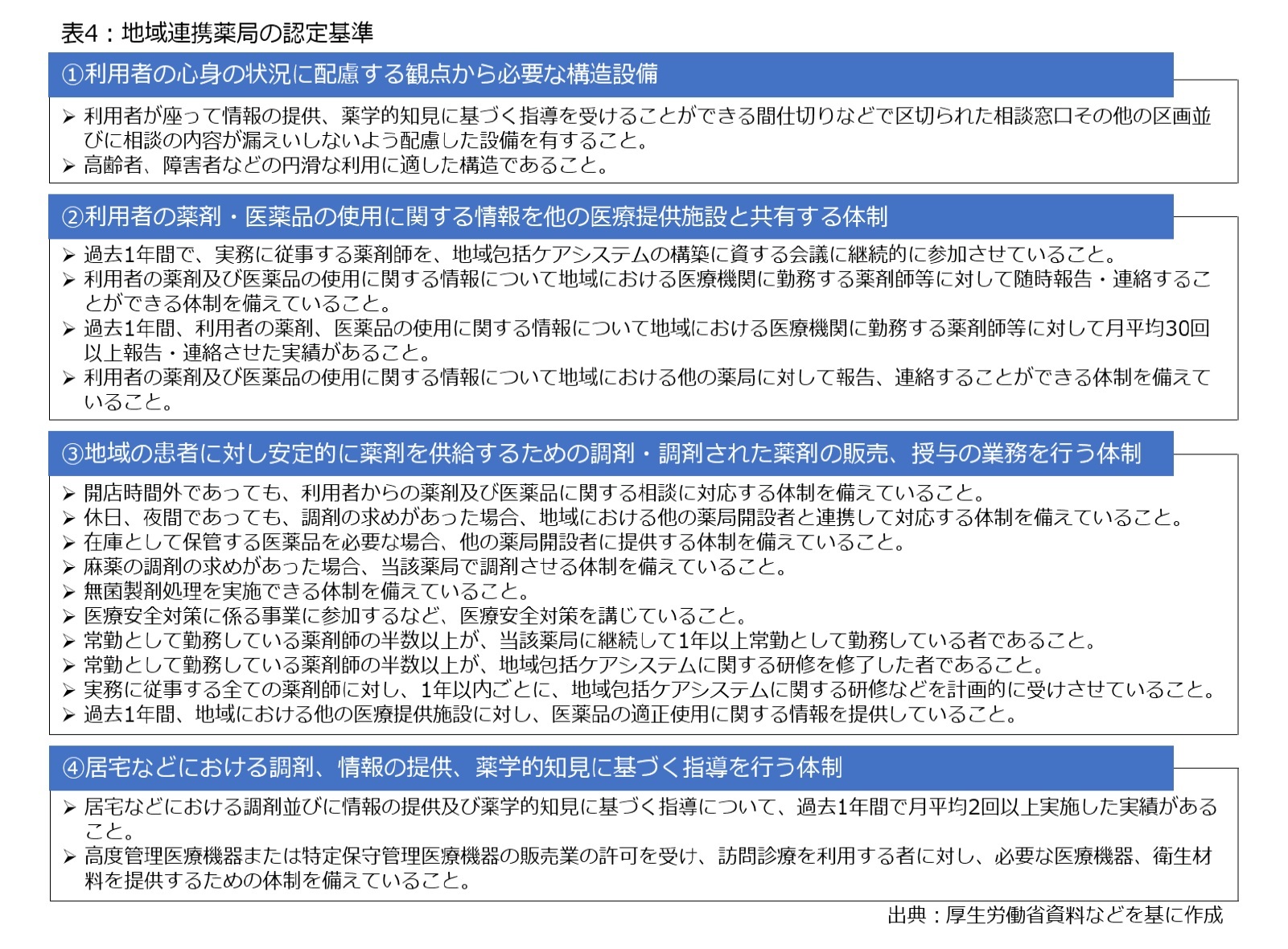

ここで注目されるのは、2番目の「利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制」である。つまり、利用者の薬剤や医薬品の使用などに関して、病院など他の医療機関と情報を共有する必要性が示されており、かかりつけ薬剤師指導料や地域支援体制加算の要件、健康サポート薬局の要件と重複する部分が多い。具体的には、「過去1年間において、実務に従事する薬剤師を、地域包括ケアシステムの構築に資する会議に継続的に参加させていること」が要件となっている。

ここで言う地域包括ケアは多義的に使われており、言葉遣いには注意を要するが、地域医療介護総合確保推進法の定義5に沿うと、在宅医療や医療・介護連携、介護予防、生活支援などの会議を指していると考えられる。より具体的に言えば、2015年度から市町村に設置が義務付けられている「地域ケア会議」であり、この会議では医師や看護師、リハビリテーション専門職、ケアマネジャー(介護支援専門員)などの関係職種が個別事例を基に改善策などを話し合うことで、ネットワークの形成や地域づくりの推進が期待されている。こうした場に薬剤師の参画が期待されていると言える。

さらに、4番目の「居宅などにおける調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制」では、在宅の患者に対する療養支援が意識されており、かかりつけ薬剤師指導料や地域支援体制加算の要件と重複している様子を見て取れる。

なお、既述した健康サポート薬局との違いは些か分かりにくいが、健康サポート薬局は都道府県への「届出」、地域連携薬局は都道府県による「認定」といった違いがある。

4 今回は詳しく触れないが、2019年の薬機法改正では、がんなどの専門的な薬学管理について関係機関と連携して対応できる「専門医療機関連携薬局」という仕組みも作られた。

5 地域包括ケアは2014年制定の地域医療介護総合確保推進法で、「地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制」と定義されているが、現在は多義的に使われている。多義的に使われている実態や背景に関しては、介護保険発足20年を期したコラムの第9回を参照。

このほか、かかりつけ薬剤師・薬局に関連する制度改正がいくつか進んでいる。まず、処方箋の電子化が挙げられる。これは2023年1月からの運用開始に向けて検討が進んでおり、服薬指導の充実や多剤投与の解消に貢献する可能性がある。具体的には、投薬が一定の基準を超えると、医師や薬剤師が使用しているコンピューターに「重複」「過剰」といった表示が自動的に出るため、医師と薬剤師の意思疎通の強化とか、服薬指導の充実を通じて、かかりつけ薬剤師・薬局の機能をサポートするインフラになる可能性がある。

さらに、マイナンバーカードを活用した健康保険証のオンライン資格確認が2021年3月から始まったことで、服薬指導や薬歴管理が容易に進みやすくなることも期待できる。オンライン資格確認では医師や薬剤師が患者の薬剤情報を閲覧できるようになり、事実上のPHR(Personal Health Record)として個人の健康管理に使われる可能性がある。

新型コロナウイルスへの対応で注目されているオンライン診療6の関係でも、2019年の薬機法改正を受けて処方箋薬剤交付時の服薬指導がオンラインで可能となり、2020年度診療報酬改定でオンライン服薬指導に関して本格的に報酬の点数が付いた。さらに、コロナ対応の一環として電話やオンラインによる服薬指導を受けた後、薬の配送を受けられる特例が導入された。

オンラインを活用した医療に関しては、初診対面原則の是非など様々な論点が残されているが、オンラインによる服薬指導が広がれば、薬剤や薬局の多様化に繋がる可能性がある。

6 オンライン診療の論点については、2020年6月5日拙稿「オンライン診療を巡る議論を問い直す」を参照。

ここまでの記述を通じて、2016年度以降の制度改正に共通する論点やキーワードが見えて来るのではないか。具体的には、処方箋の枚数に頼る経営ではなく、対人業務にシフトする必要性とか、薬局の多様化といった論点であり、キーワードとしては、「薬の一元的・継続的な把握」「服薬指導、薬歴管理の充実」「多職種連携への参画」「在宅医療への参画」などが想定される。それぞれの制度で言葉遣いや力点に違いはあるが、厚生労働省が今後の薬剤師・薬局に期待される役割が見えて来る。

では、こうした仕組みはなぜ生まれたのだろうか。実は、内閣府の世論調査7によると、薬局の薬剤師による薬の説明や相談への対応について、「満足している」という答えが85.3%(「とても満足している」「やや満足している」の合計)に上っており、ここまでの制度改正は不必要という判断もあり得るかもしれない。このため、矢継ぎ早に制度改正が始まった2015~2016年頃、どんな議論が交わされたのか把握する必要がある。以下、当時の経緯を振り返りつつ、一連の制度改正の背景を考察する。

7 202年2月12日、内閣府「薬局の利用に関する世論調査」を参照。回答者数は1,944人。

(2021年10月15日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 20年を迎えた介護保険の再考(9)地域包括ケア-多義的で曖昧な言葉遣いに要注意?

- オンライン診療を巡る議論を問い直す-初診対面原則の是非だけに囚われない視点を

- 2021年度介護報酬改定を読み解く-難しい人材不足への対応、科学化や予防重視の利害得失を考える

- 科学的介護を巡る「モヤモヤ」の原因を探る-不十分なフィードバックの弊害などで考える論点

- 地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(1)-都道府県はどこに向かおうとしているのか

- 策定から2年が過ぎた地域医療構想の現状を考える(上)-公立・公的医療機関の役割特化を巡る動きを中心に

- 公立病院の具体名公表で医療提供体制改革は進むのか-求められる丁寧な説明、合意形成プロセス

- 新型コロナがもたらす2つの「回帰」現象-医療制度改革への影響を考える

- 医師の働き方改革は医療制度にどんな影響を与えるか-診療体制の変更などが起きる?問われる都道府県の対応

- 「上手な医療のかかり方」はどこまで可能か-医療サービスの特性を踏まえて効果と限界を考える

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

| 2025/07/24 | 診療報酬改定と「植木鉢」-石油危機の逸話から考える制度複雑化の背景 | 三原 岳 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【かかりつけ薬剤師・薬局はどこまで医療現場を変えるか-求められる現場やコミュニティでの実践、教育や制度の見直し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

かかりつけ薬剤師・薬局はどこまで医療現場を変えるか-求められる現場やコミュニティでの実践、教育や制度の見直しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!