- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 科学的介護を巡る「モヤモヤ」の原因を探る-不十分なフィードバックの弊害などで考える論点

科学的介護を巡る「モヤモヤ」の原因を探る-不十分なフィードバックの弊害などで考える論点

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~科学的介護を巡る「モヤモヤ」の原因を探る~

一方、データを現場にフィードバックする方針が示されているにもかかわらず、データの活用策について、国からの情報共有が十分とは言えません。このため、利用者や現場の専門職の間では、データの活用を促す国の方向性を理解しつつも、何か言語化できない疑問(モヤモヤ)を感じている人が多いように感じられます。本稿は科学的介護を巡る経緯や内容を考察した上で、現場が感じている「モヤモヤ」の原因を探りたいと思います。

2――科学的介護とは何か

「科学的介護は早く取り組んだ方がお得」「これからの事業所は科学的介護に取り組まないと、生き残れない」――。今年に入り、介護保険の制度改正や報酬改定に関するセミナーを傍聴していると、こんな説明を業界団体の関係者やコンサルタントから頻繁に耳にします。さらに、厚生労働省による説明を聞いても、データ活用の重要性を盛んに強調しています。実際、後述する通り、2021年度介護報酬改定では科学的介護に関して相当な加算が講じられた上、データに基づく介護は3年後に予定される制度改正・報酬改定でも重要な論点になり得るため、こうした言説は一定程度、理解できます。

さらに、流行のDX(Digital Transformation、デジタルトランスフォーメーション)を意識すれば、介護現場で毎日取得されている利用者のデータを含め、業務全体を効率化する観点も重要ですし、データやエビデンスを使った介護は重要な論点です。

ただ、天邪鬼の筆者は疑問も持っています。科学的介護に関する説明を聞いていると、「データを集めたい」という国の意向、「科学的介護の加算をどう取得するか」という事業者の視点が主に語られているものの、介護保険制度を利用する「利用者の視点」、現場で働く「専門職の視点」がスッポリ抜けているように感じているためです。以下、利用者や専門職など現場の視点に立ち、科学的介護の論点を探ることにします。

まず、科学的介護の経緯を振り返ります1。「科学的介護」という言葉が浮上したのは2016年11月であり、未来投資会議の席上、当時の塩崎恭久厚生労働相(当時)が「データ分析を通じた科学に裏付けられた介護に変えていきたい」と述べたのが始まりです。その後、厚生労働省は2017年10月、有識者で構成する「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」(以下、検討会)を発足させ、検討会は2018年3月に中間まとめ、2019年7月に最終とりまとめを公表しました。ここでの議論を踏まえ、高齢者の状態やケアの内容などを収集することを目的に、2020年度から「CHASE(Care, Health Status & Events)」というデータベースが構築されました。

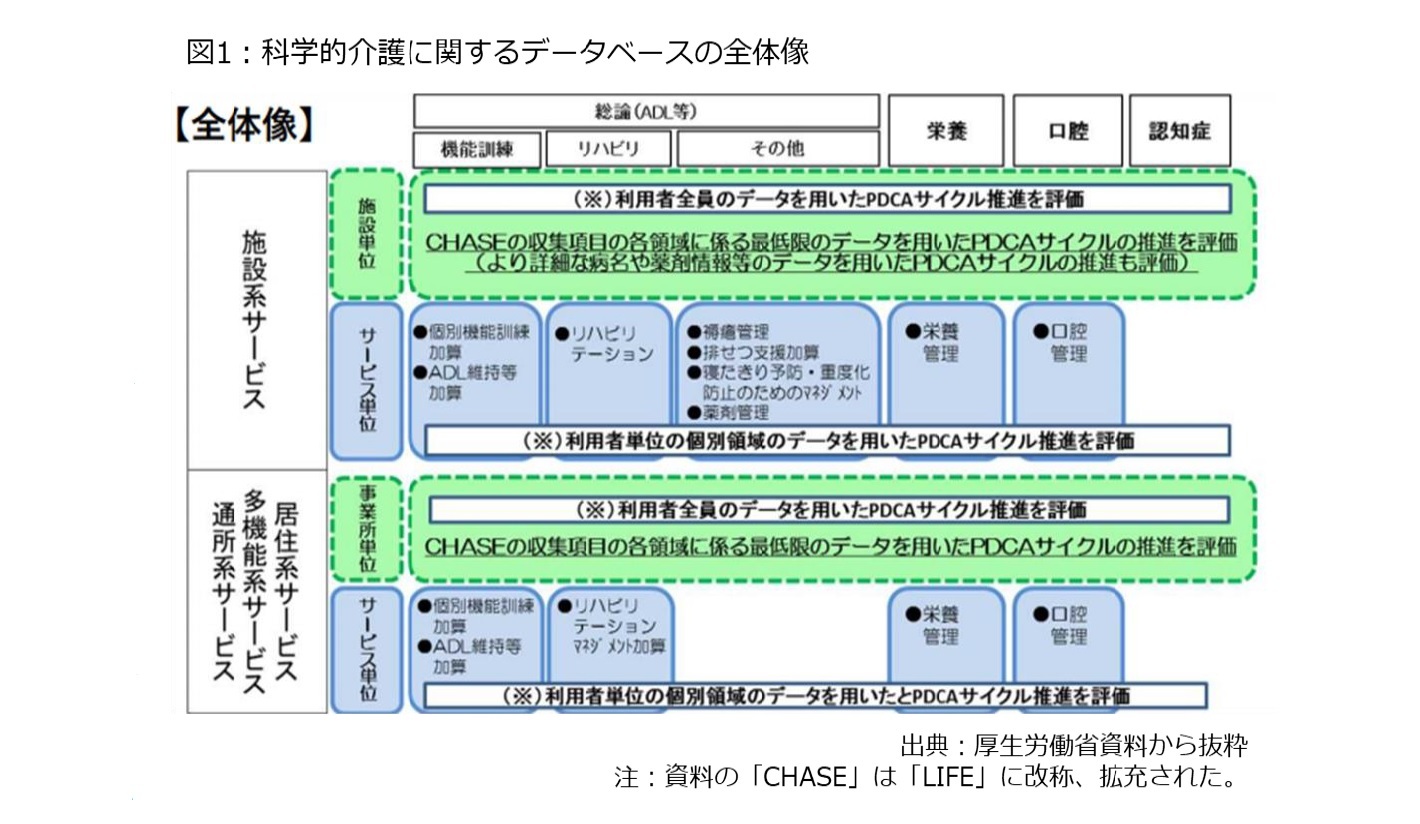

さらに、科学的介護を現場に一層、浸透させる観点に立ち、2021年度からは「LIFE(科学的介護情報システム、Long-term care Information system For Evidence)」という名称で統一化を図るとともに、リハビリテーションに関する情報を2017年度から収集しているデータベース「VISIT(monitoring & evaluation for rehabilitation services for long-term care)」との一元的な運用にも努めました。厚生労働省が示している科学的介護に関するデータベースの全体像は図1の通りであり、多くのサービスについて、広範にデータが集約されつつある様子を見て取れます。

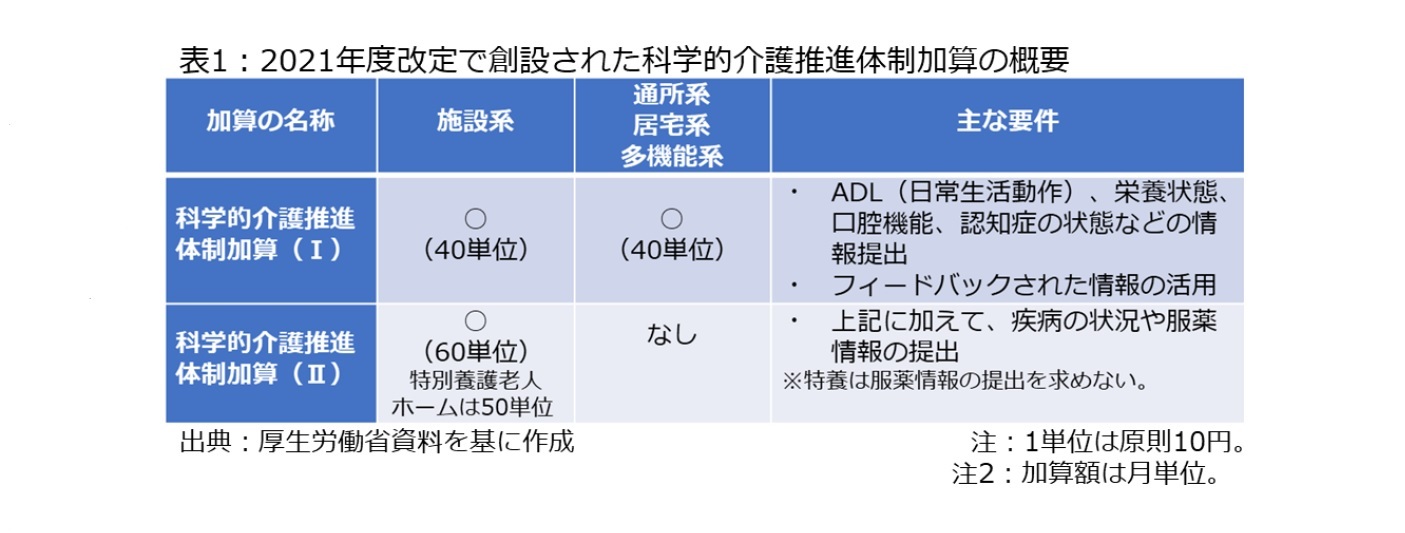

例えば、新設された「科学的介護推進体制加算」では利用者ごとのADL(日常生活動作)、栄養状態、口腔機能、認知症の状態などについて、データをLIFEに提出するとともに、国からフィードバックされるデータを現場のケア改善に役立てることが要件とされています。

この加算はサービスの種類に応じて、表1の通りに2種類に分かれており、加算取得を希望する事業者は要件を満たせば、1人の利用者ごとに40単位~60単位を取得できます。より具体的に言うと、1単位は原則10円なので、仮に30人に関してデータを提出した場合、科学的介護推進体制加算(I)であれば、月単位の収入は単純計算で「30人×10円×40単位」の1万2,000円増となります。

こうした状況を見ると、2021年度の制度改正や報酬改定に際して、科学的介護が重視された様子を読み取れます。このため、業界関係者から「科学的介護に取り組まないと生き残れない」といった危機感が聞こえてくる事情は十分に理解できます。

しかも、今後の制度改正の流れを考えると、アウトカム(成果)に応じて報酬を支払う対象の拡大が予想されており、データ重視の傾向は一層強まる可能性が高いと思われます。例えば、2018年度に創設された「ADL維持等加算」では身体的自立の改善度に応じて、デイサービスに対して加算を支払う仕掛け3になっており、2021年度改定では加算額の大幅な引き上げと要件緩和が実施されました。さらに、2021年度報酬改定では成果報酬の仕組みとして、床ずれ防止に取り組む施設が成果を上げた場合、事業者が加算を受け取れる「褥瘡マネジメント加算」(II)などの加算も作られました。科学的介護の対象になっていない訪問介護、居宅介護支援(ケアマネジメント費)に関しても、データ提出やフィードバックに関するモデル事業を始める方針も報じられています4。

このため、次の改正となる2024年度以降を意識すると、「科学的介護に早く取り組んだ方が得」という評価も妥当と言えます(少なくとも筆者が介護事業者のコンサルタントであれば、科学的介護に関する加算の取得を強く薦めると思います)。

ただ、利用者や現場の専門職にとってのメリットとして、どんな点が考えられるのでしょうか。例えば、科学的介推進体制加算(I)を取得しているデイサービスに通っている人は原則として1割負担の4単位(40円)を支払う必要があります。このため、利用者が「40円」のメリットを感じることができるか、利用者に対して事業者がメリットを説明できるのか、改めて考える必要があります。

1 科学的介護の経緯や論点については、2019年6月25日の拙稿「介護の『科学化』はどこまで可能か」でも論じた。

2 2021年度介護報酬改定に関しては、2021年5月14日の拙稿「2021年度介護報酬改定を読み解く」を参照。

3 2018年度介護報酬改定については、2018年5月14日拙稿「2018年度介護報酬改定を読み解く」を参照。

4 2021年9月13日『Joint介護ニュース』。

3――データのフィードバックに対する疑問

その際に焦点になるのが現場へのフィードバックです。先に触れた通り、科学的介護に関する各種加算ではLIFEから提供された情報を現場のケア改善に役立てるフィードバックが要件となっており、データを基にPDCAサイクルを現場で回すことが意識されています。その一例として、田村憲久厚生労働相は2021年3月の国会で、下記のように述べています5。

一例でありますけれども、なかなかそのリハビリテーションがうまくいかない、いっていない、そういうような要介護者に対して、どういうような高齢者のケアをやっているんだというデータと組み合わせていくと、どうもその食事等々栄養が低栄養になっているのではないかなどというようなデータが出てくれば、そこにリハビリが、リハビリをやっているにもかかわらずうまく進まない原因があるのではないかというようなこと等々を分析する中において、より適した介護の対応をどうするべきか、ケアはどうするべきかという中で、栄養面まで含めて、これ一例でありますけれども、栄養面まで含めてしっかり対応していこうというような形の使い方というのが一つの使い方であります。

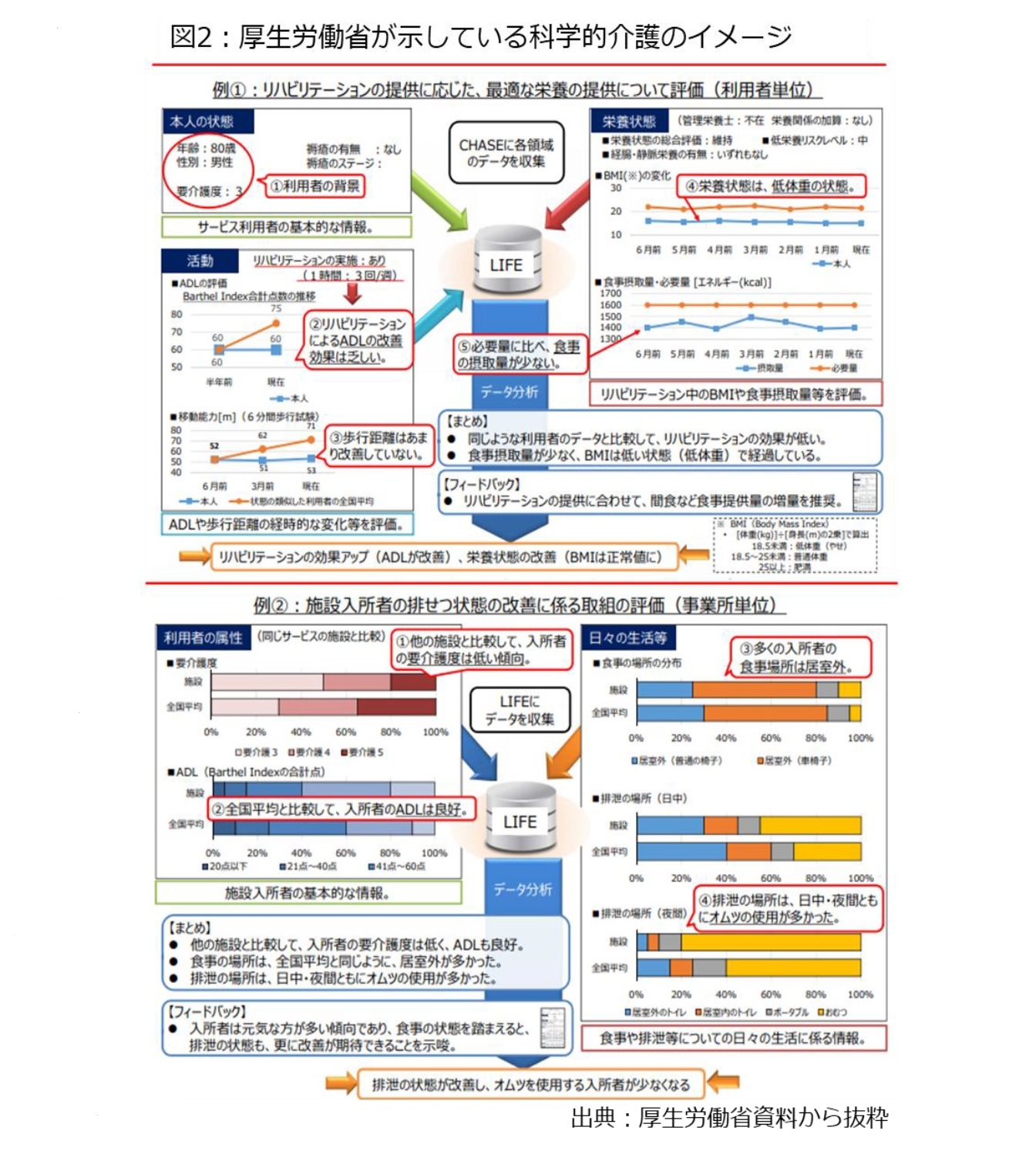

これは図2で掲げた厚生労働省による説明資料と重なります。具体的には、図2の上に示した「リハビリテーションの提供に応じた、最適な栄養の提供について評価(利用者単位)」という資料を細かく見ると、国会答弁で説明された「一例」とほぼ同じであることを確認できます(どんな資料を手に大臣が話していたのか、想像できますね)。もう一つが図2の下に出ているイメージ、つまり施設入所者に排せつを改善するためにデータを活用するイメージです。

ただ、管見の限り、科学的介護のフィードバックに関して、厚生労働省が広く公開しているイメージは図2の2枚にとどまっています(現場にフィードバックが戻っているみたいですが、筆者のような部外者はアクセスできません)。

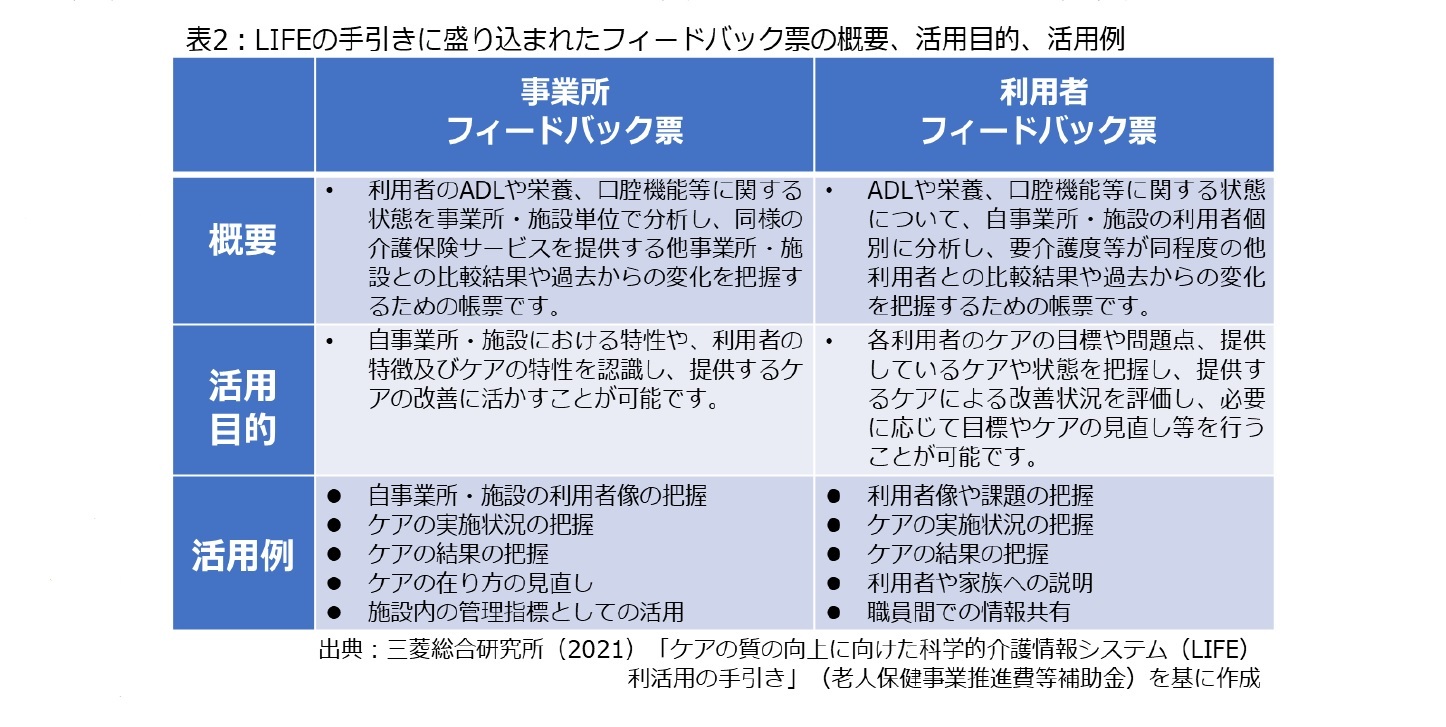

このため、現場からも「送られてきたデータをどう活用していけばいいのか分からない」「期待していたような比較検討できる情報とは言えない」といった声が出ているようです7し、私の知り合いの利用者や専門職からも似たような意見を耳にします。

5 2021年3月30日、第204回国会参議院厚生労働委員会における答弁。

6 三菱総合研究所(2021)「ケアの質の向上に向けた科学的介護情報システム(LIFE)利活用の手引き」(老人保健事業推進費等補助金)。

7 2021年8月20日『シルバー新報』。

(2021年09月15日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【科学的介護を巡る「モヤモヤ」の原因を探る-不十分なフィードバックの弊害などで考える論点】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

科学的介護を巡る「モヤモヤ」の原因を探る-不十分なフィードバックの弊害などで考える論点のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!