- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 人口動態 >

- 「男女減少格差、最高エリアは10.5倍」新型コロナ禍2年目上半期、人口の社会減はどこで起こったのか(下)―新型コロナ人口動態解説(11)

「男女減少格差、最高エリアは10.5倍」新型コロナ禍2年目上半期、人口の社会減はどこで起こったのか(下)―新型コロナ人口動態解説(11)

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

【はじめに】地方に共通する「男性人口の定着は得意、女性人口の定着は苦手」

これまでの人口動態解説シリーズ10回において、繰り返し「社会純減(人口の転出超過)エリアでは、男性以上に女性が減少しているエリアがほとんどである」すなわち「社会純増(人口の転入超過)エリアでは、男性以上に女性が増加している」ことをお伝えしてきた。

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が各地で何度も発令される中、どの都道府県でも人口の出控えが生じているが、それでもなお強い意志を持って都道府県を超えた住所変更を伴う移動は、日本における人口の社会純減のより本質的な部分を示唆するものであると筆者は考えている。

シリーズ(10)では、2021年上半期に人口の社会減が発生した40エリアの減少総数ランキングを紹介した。今回はこの40エリアについて「減少人口の男女アンバランスレベル」という視点から再度ランキング化した結果を解説してみたい。

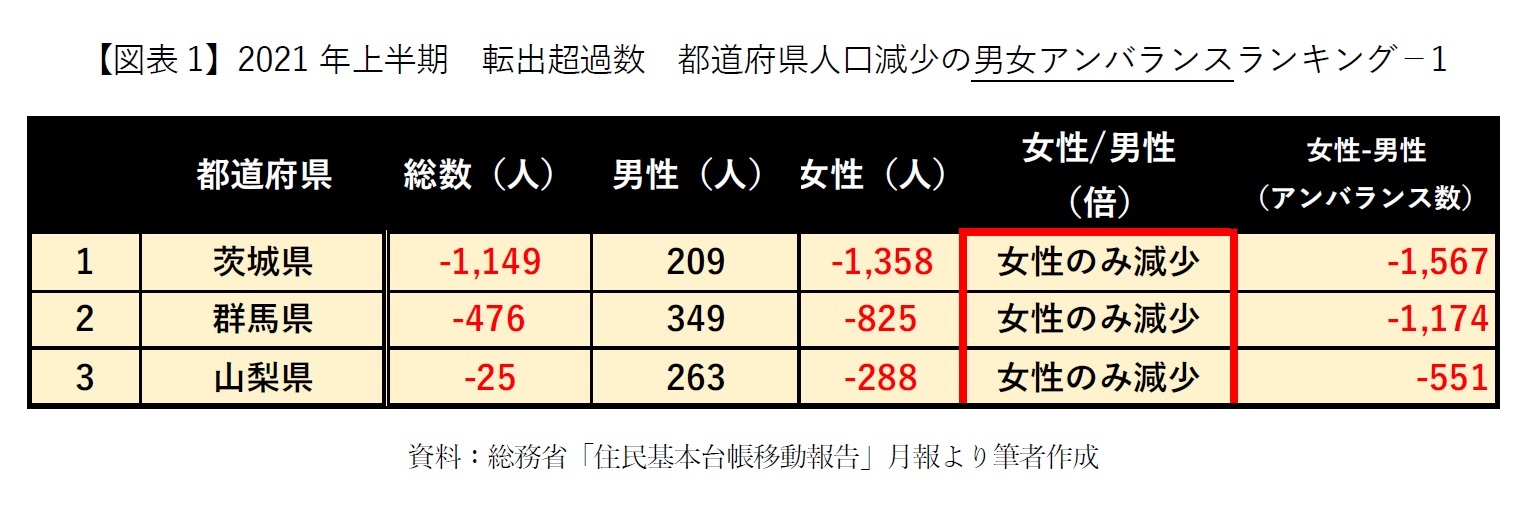

【女性だけが減少して転出超過となったのは3エリア】

いずれも東京都への通勤エリアとしてはやや不便であり、テレワークと通勤を併用した勤務が容易なエリアとはいいがたい。茨城県では男性が増加した数の6.5倍の女性が逆に減少し、同様に群馬県では増加した男性の2.4倍、山梨県では増加した男性の1.1倍の女性が減少した。

北関東エリアや中部エリアは、東北エリアに次ぐ首都圏への若年労働人口の供給地となっており、特に男性以上に女性が大きく社会減となる傾向が強い。これらのエリアの大学新卒期にあたる女性が選好するような仕事を東京都が多く供給しているために、北関東エリアや中部エリアの労働市場がもつ女性にとっての雇用先の非多様性という問題が顕在化しにくい。ゆえに労働市場の改革が進まない、という構造がある1。

1 筆者の知る群馬県出身男性からは「地元には希望する職がなかったという理由で、娘が東京都に就職した」という声があがった。また、東京都と北関東の間で週末婚という結婚を選んだアラサーカップルは、男性が北関東勤務、女性が東京都勤務であり、北関東に転居すると女性のキャリアが維持できない、という理由から、2人で話し合った末、週末婚という苦渋の決断となったという(2019年ヒアリング調査)。このような望まぬ週末婚の若い男女の姿は、未婚少子化・地方創生の壁の姿を示唆しているかもしれない。地方部における労働市場改革は待ったなし、といえるのではないだろうか。

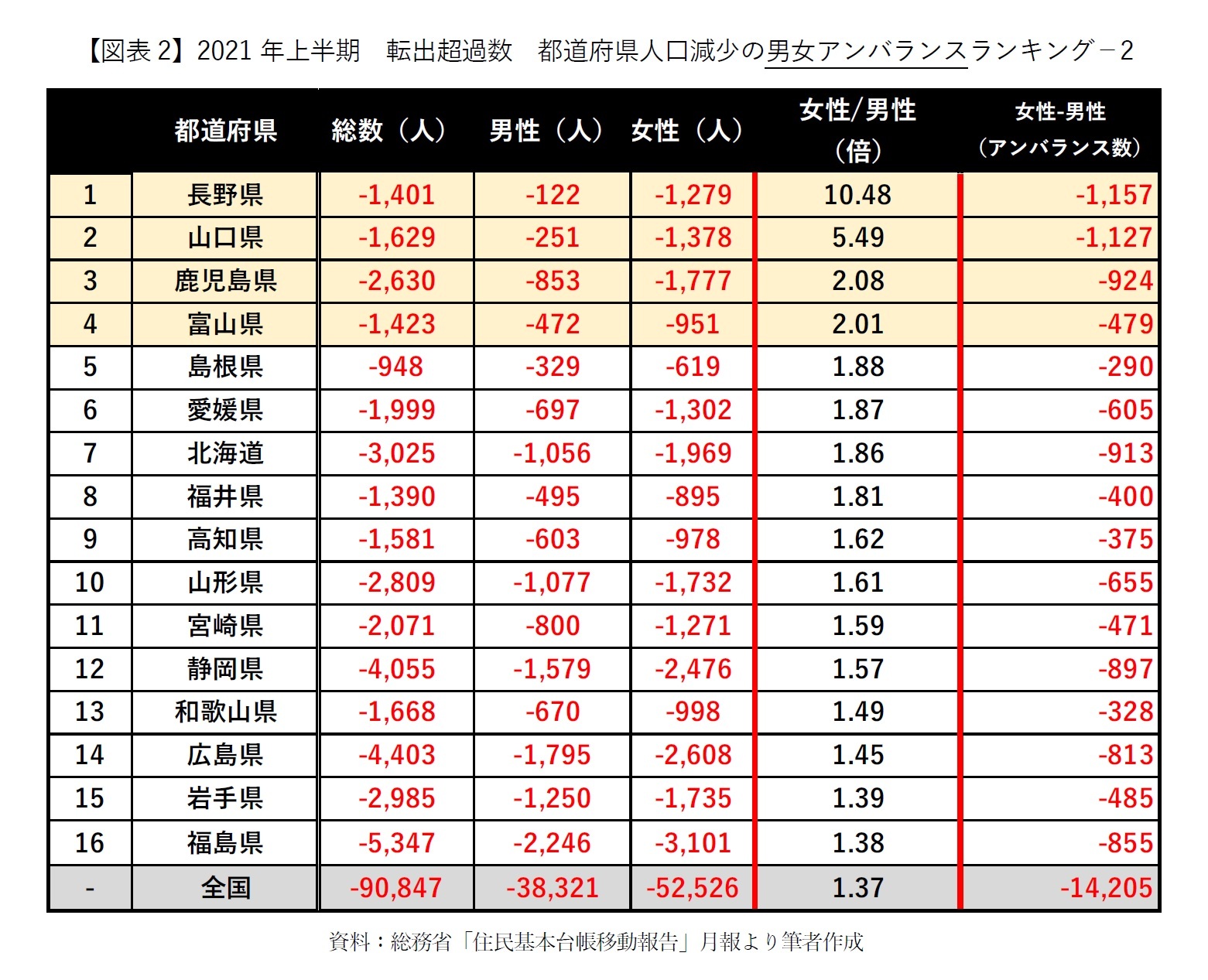

【全国平均1.37倍を超えた男女転出アンバランスエリアはさらに16エリア】

このうち最も大きなアンバランス割合を示したのは長野県で、男性人口減少の10.5倍もの女性が減少した。長野県は総減少数としては40道府県中28位でさほど上位ではないし、コロナ禍で転出超過が減少したことに目が行きがちではあるが、同県の人口動態問題の最も大きな問題点はそこではない。

コロナ禍という転出抑制が大きく作用した期間においても、全国で最も大きな人口減少の男女アンバランスが生じており、その男女における絶対数を見ると、同県の社会減問題はほぼ女性人口の転出問題とイコールである、といってもよい、ということがわかる。シリーズ(9)でも解説したが、毎年3月に20代前半の女性人口が東京圏を中心に増加しているという事実から、長野県の社会減問題についても新卒期の若い女性の労働市場問題にある、ということが推測できる。

長野県と同様に山口県もコロナ禍において、男女転出アンバランス割合がより一層明確になったエリアといえる。コロナ禍までの10年間(2010年~2019年)では、1.53倍であった割合が2021年上半期では5.5倍となっている。

鹿児島県、富山県では2倍を超える人口減少の男女アンバランス割合となっている。コロナ禍までの10年間(2010年~2019年)におけるアンバランス割合は、鹿児島県は1.38倍、富山県は3.9倍となっており、鹿児島県はコロナ禍によってアンバランス割合が拡大し、逆に富山県はアンバランス割合が縮小したと解説したいところである。しかし、富山県はもともとコロナ禍までの10年間でみると男女とも減少したエリアにおいて2番目に高いアンバランス割合を示している県であり、男女アンバランス割合の高さは依然全国トップクラスであることに変わりはない、という点を指摘しておきたい。

【女性よりも男性の転出超過が多いエリアは7エリアへ】

このうちコロナ禍までの10年間(2010年~2019年)においても、男性>女性の社会減であったのは、兵庫県、奈良県、京都府である。この3エリアはもともと大阪府の近接エリアすなわちベッドタウンとして、女性は地元を離れずに通勤する、という傾向があり、また専業主婦世帯割合が全国的に見て最も高いエリアであるという特徴があるため、就労に関して女性の社会減が他のエリアよりも発生しにくい風土があるという点を理解しておく必要がある2。ただし、人口動態解説シリーズでも解説してきたが、コロナ禍において大阪圏は男性が逆ドーナツ化して大阪府に集中する傾向が強まっている。このために男女アンバランス割合が低く出ていることにも注意しておきたい。

コロナ禍までの10年間(2010年~2019年)において、石川県は男女とも人口減少しているエリアのうち全国トップの男性の4.6倍の女性が減少するという状況であったが、今後アンバランス割合が修正されていくことを期待したい。

鳥取県は10年間(2010年~2019年)においてもともと女性の人口減少が男性の1.2倍という状況であり、男性よりも女性の流出超過数が多いエリアの中では比較的男女バランスした減少の仕方であった。従って、この上半期に女性よりも男性が減ってきていることに注目しがちとなるかもしれないが、過去10年間の女性の転出超過の状況を踏まえると、慌てて男性誘致に特に力を入れるような短期的な施策は避けるよう気をつけたい。宮城県に関しては、これまでは男性は増加し女性は減少するという傾向が続いていたが、これを機に鳥取県と同様、中長期的に男女をバランス良くエリアに惹きつける施策を行うことが必要だ。

最後に沖縄県は、コロナ禍までの10年間(2010年~2019年)では社会純増エリアであり、かつ女性が男性の1.47倍も増加していたエリアであったので、コロナ禍に関わらず男性よりも女性に選好されるエリアではあるが、この上半期においては転出超過に転じたエリアとなっている。

2 総務省「家計調査」(2020年)によれば、県庁所在地および大都市においては京都市が専業主婦率で全国1位(60%)。また5年に1度調査される総務省の「就業構造基本調査」2017年調査では、共働き世帯割合が多い都道府県順にみると、京都府38位(47%)、兵庫県44位(45%)、大阪府46位(44%)、奈良県47位(42%)となり、近畿エリアは専業主婦世帯割合の最も高いエリアであることがわかる。

(2021年09月13日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 新型コロナ禍2年目上半期、人口の社会減はどこで起こったのか(上)―新型コロナ人口動態解説(10)

- 2021年上半期・転入超過都道府県ランキング/神奈川県が社会純増トップエリアへ―新型コロナ人口動態解説(9)

- 2021年 1~4月転入超過都道府県ランキング/コロナ禍2年目の人口集中状況―新型コロナ人口動態解説(8)

- 2020年 20代前半女性転出超過ランキング/人口移動の「主役」はどう動いたか―新型コロナ人口動態解説(7)

- 2020年 東京一極集中「増加人口年齢ゾーン分析」/圧倒的1位が示す人口集中の実態―新型コロナ人口動態解説(6)

- 2020年 都道府県人口移動「男女バランス・ランキング」/平均1.4倍の女性が転出超過という事実―新型コロナ人口動態解説(5)

- 2020年大阪府/転入超過数は前年の1.7倍 転入超過貢献エリアはどこなのか?―新型コロナ人口動態解説(4)

- 2020年都道府県人口社会増減ランキング(下)/鍵を握る「リモートワーク」―新型コロナ人口動態解説(3)

- 2020年都道府県人口社会増減ランキング(上)/人口増加8エリアは不動―新型コロナ人口動態解説(2)

- 新型コロナ人口動態解説(1)-対男性223%増、強まる東京都の女性偏在

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 | 天野 馨南子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「男女減少格差、最高エリアは10.5倍」新型コロナ禍2年目上半期、人口の社会減はどこで起こったのか(下)―新型コロナ人口動態解説(11)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「男女減少格差、最高エリアは10.5倍」新型コロナ禍2年目上半期、人口の社会減はどこで起こったのか(下)―新型コロナ人口動態解説(11)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!