- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 仕事と生活の調和(ワークライフバランス) >

- 共働き世帯におけるコロナ自粛中の家事・育児時間の変化~家事・育児時間は男女とも増加。増加割合には男女差。

共働き世帯におけるコロナ自粛中の家事・育児時間の変化~家事・育児時間は男女とも増加。増加割合には男女差。

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――雇用されている人の7割は、労働時間がコロナ前と比べて「変わらない~増加した」

本稿では、共働き世帯のうち、夫婦ともに雇用されている4男女について、日々の時間の使い方の変化に注目した。ただし、勤務先によっては、勤務先の要請により労働時間そのものが減っている可能性もある。その場合の空いた時間の使い道は、あまりに幅広いと考えられるので、本稿では、上記に当てはまる人のうち、調査時点(6月末)において「労働時間がコロナ前(1月頃)と変わらない~増加した」と回答した人を分析対象とした。さらに世帯状況により、子どもがいない既婚者、第1子が高校生以下である既婚者、第1子が高校を卒業している既婚者に区分して比較分析をした。

なお、本調査は個人を対象とする調査であるため、配偶者の出勤状況の違いや労働時間の変化については把握していない。

4 自分の意思だけでは、出勤状況を決めにくい労働者として、雇用されている人を対象とした。具体的には、本人、および配偶者の 職業が「公務員」「正社員・正職員」「嘱託・派遣社員・契約社員」である既婚者を対象とした。

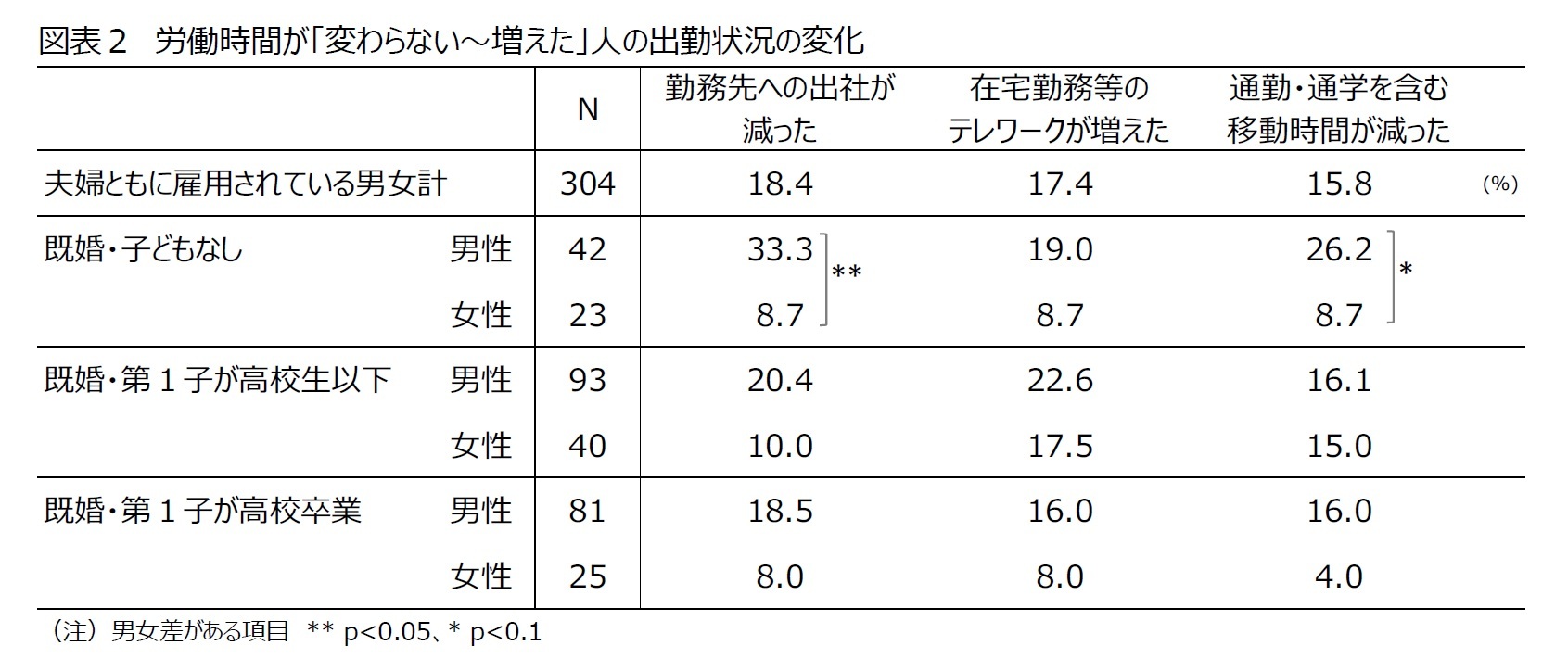

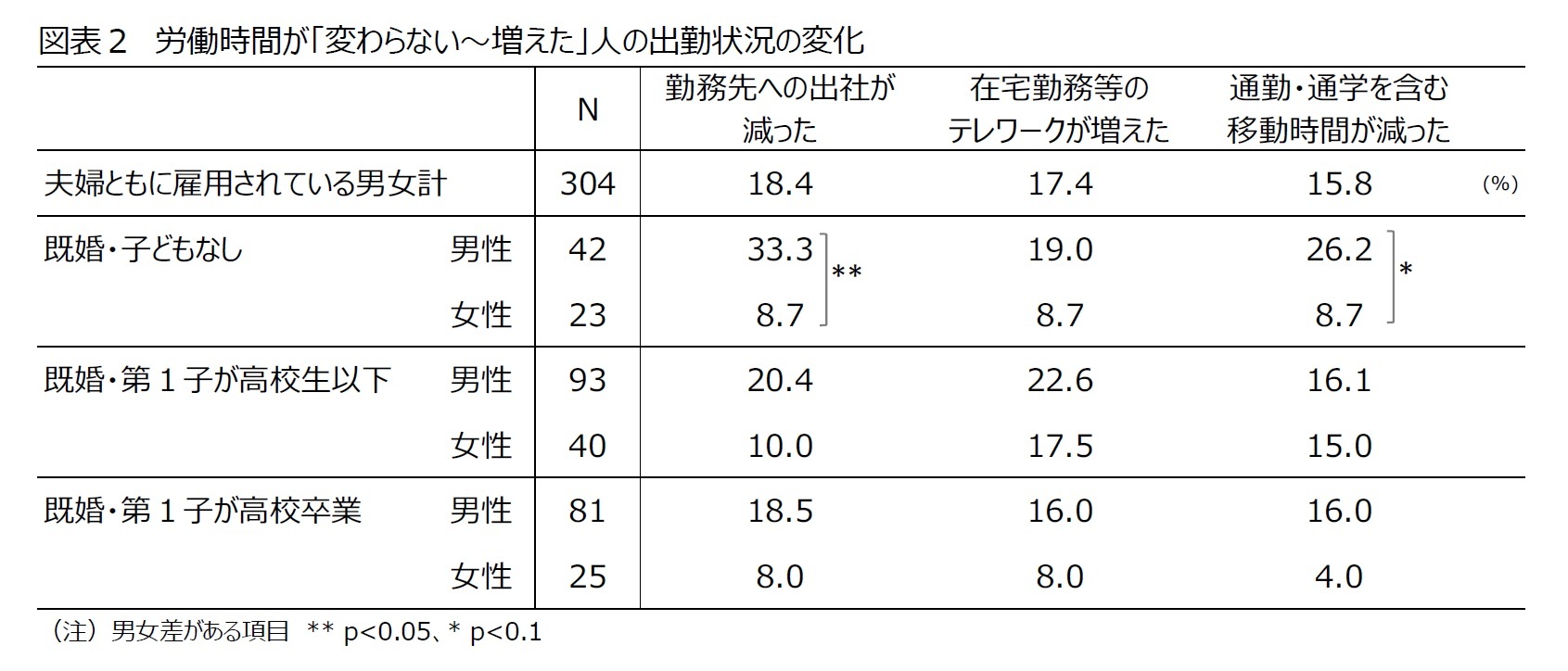

2――労働時間が「変わらない~増加した」人でも2割が出社減少。連動して、移動時間は減少、在宅勤務は増加。

世帯の状況別にみると、子どもがいない男性で3割が勤務先への出社が減少、移動時間も減少、2割が在宅勤務等のテレワークが増加しており、もっとも出勤状況に変化があったようだ。一方、変わっていないのが、子どもがいない女性と、第1子が高校を卒業している女性で、出勤や移動時間の減少と在宅勤務の増加は、1割に満たず、他層と比べて低かった。女性と比べると男性は、全体的に数値が高く、出社状況に変化があったと考えられる。勤務先への出社が減った人で、連動して移動時間が減り、在宅勤務が増えていた。

3――家族と過ごす時間は4割が増加。家事・育児時間の増加には男女差がある。

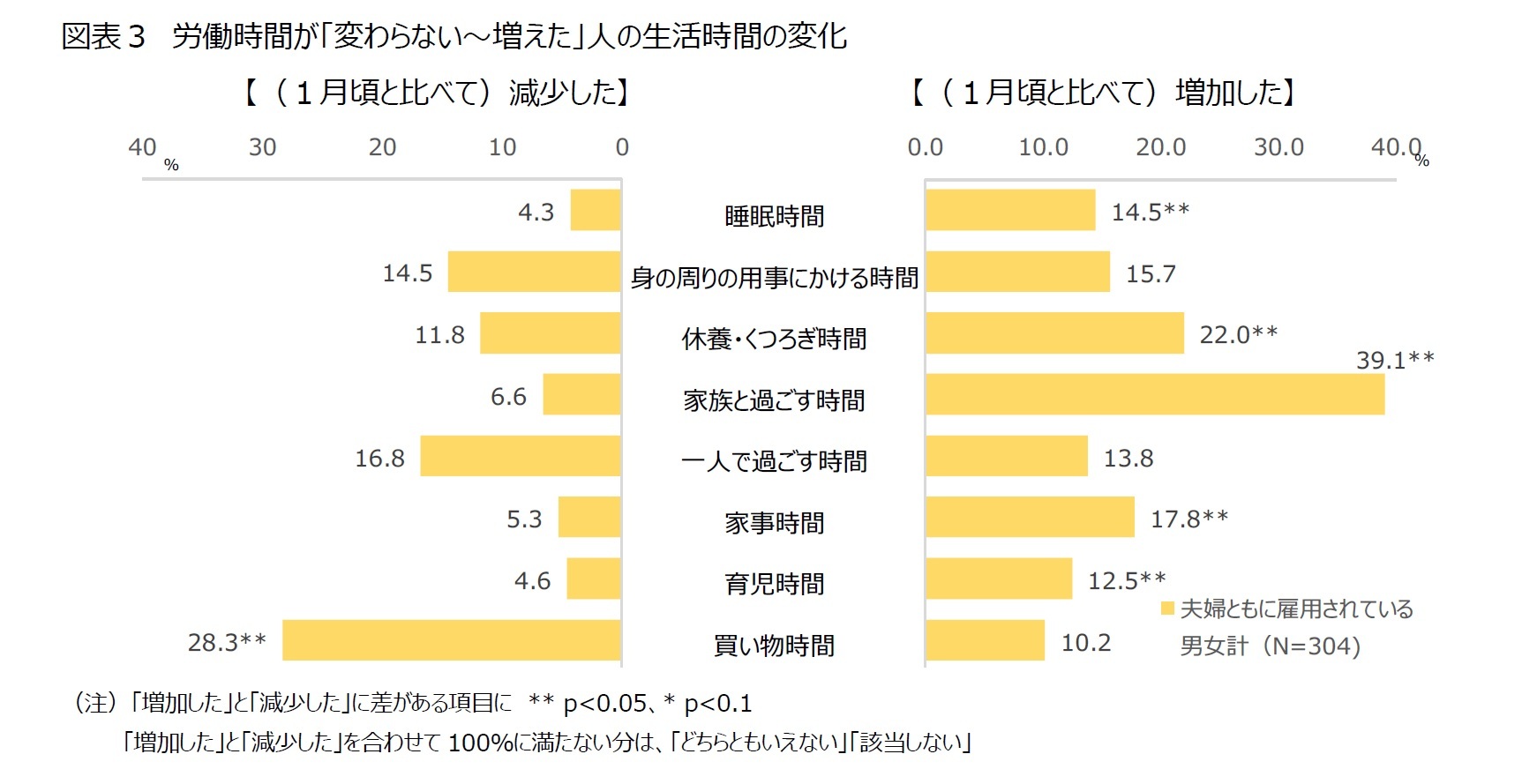

出勤状況が変わった中で、生活時間はどのように変わっただろうか。男女全体の生活時間の変化を図表3に示す。

全体では、睡眠時間、休養・くつろぎ時間、家族と過ごす時間、家事時間、育児時間は増加し、買い物時間は減少していた。中でも、家族と過ごす時間は、4割の人で増加していた。この頃は、日々の出勤の機会が減るだけでなく、外食や買い物等といった外出が減っていた。子どもも同様で、6月以降登校を再開した地域が多いが、感染リスクを下げるため、日数や時間を制限したイレギュラーな登校が続いており、コロナ前と比べると自宅にいる子どもが多かった時期である。そのため、家事、育児についても、増加した人の割合が減少した人の割合を上回ったと考えられる。

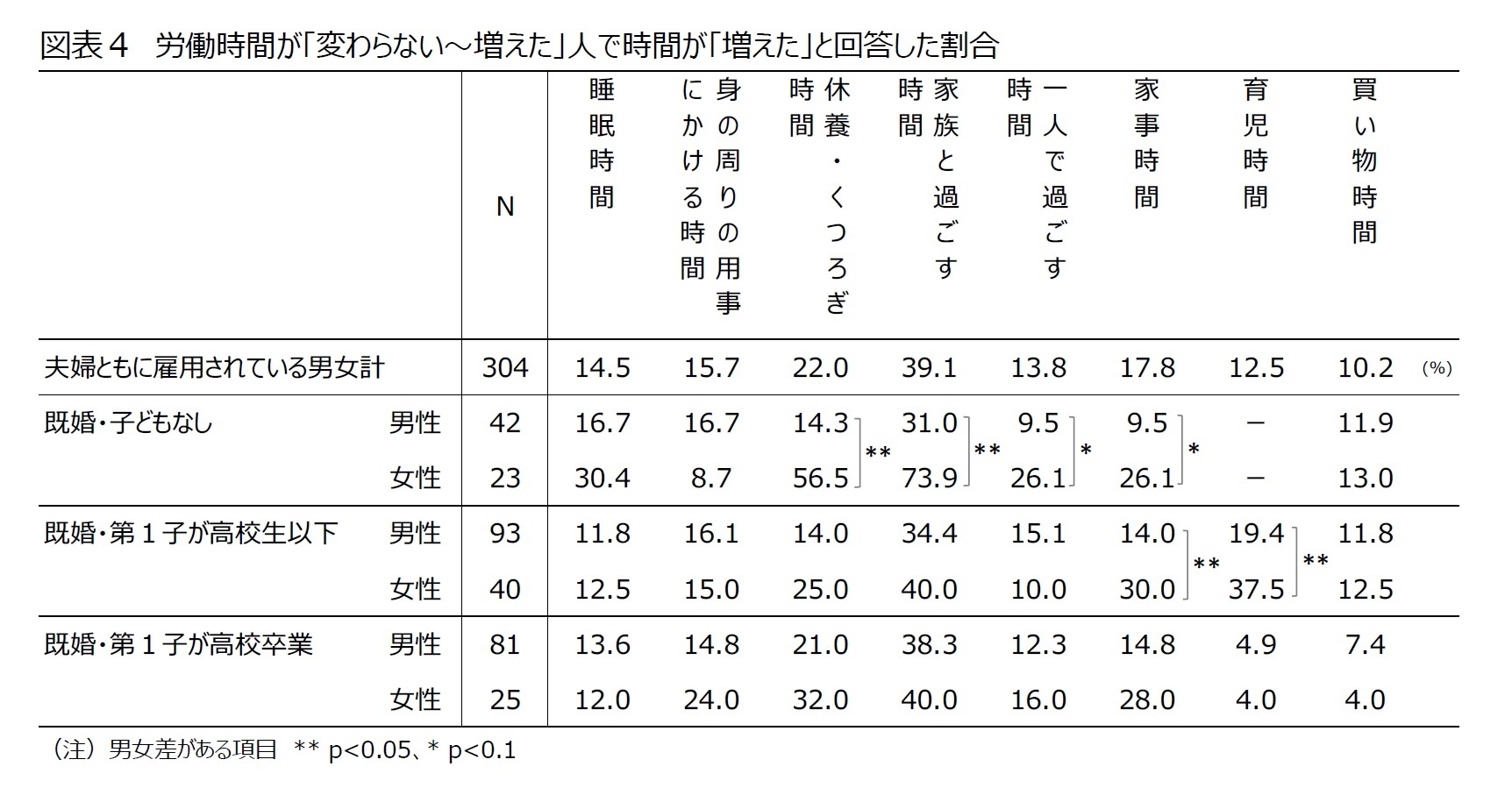

世帯状況別に各項目にあてる時間が増加したと回答した割合を図表4に示す。女性で、休養・くつろぎ時間が男性と比べて増加した人の割合が高かった。また、子どもがいない女性では、睡眠時間と休養・くつろぎ時間が増えている傾向が特に高かった。

家族と過ごす時間については、特に子どもがいない女性で家族と過ごす時間が増えていた。その一方で、一人で過ごす時間も増加した割合も高かった。子どもがいない女性自身は、図表2で示したとおり、出勤状況が変わった割合が低かったが、子どもがいない男性の出勤状況が大きく変わっている傾向があったことから、配偶者の働き方の変化で、家族と過ごす時間や一人で過ごす時間に変化があったと考えられる。

家事時間は、全体では2割弱が増加していた。しかし、男女差が大きく、男性では10~15%で増加していたのに対し、女性では25~30%と、男性と比べて増加した人の割合が高かった。特に子どもがいない女性と第1子が高校生以下で男女差が大きかった。

第1子が高校生以下の男女をみると、女性の40.0%が家族と過ごす時間が、37.5%が育児時間が、それぞれ増加していると回答しているのに対し、男性は34.4%が家族と過ごす時間が増加していたにもかかわらず、育児時間が増加した割合は19.4%にとどまった。

第1子が高校を卒業している男女は、子どもがいない夫婦や第1子が高校生以下である夫婦と比べて男女差が小さかった。

4――家庭内の家事・育児バランスの見直しも必要。

以上見てきたとおり、6月末の調査で、夫婦ともに雇用されている男女のおよそ7割が、1月頃と比べて労働時間が「変わらない~増加した」と回答していた。

労働時間が「変わらない~増加した」と回答した人に注目すると、緊急事態宣言を受けて、出社の自粛が要請されたり、子どもの学校が休校になったことを受けて家にとどまる必要が出てきた人もいたと思われ、2割弱で勤務先への出社が減り、在宅勤務が増えていた。こういった変化の中、4割の人で家族と過ごす時間が増加していた。自宅にとどまることが増えたことで、睡眠や休養・くつろぎの時間、家事や育児にかける時間が増加していた。

家族と過ごす時間や家事や育児の時間は男女ともに増加していたが、家事・育児の時間が増加した人の割合の男女差は大きく、相対的に、出勤状況にも労働時間にもあまり変化がない女性で、家事や育児の時間が増えていた。

冒頭で紹介した内閣府の調査と同様に、今回のデータからも、コロナ禍の自粛期間中、男性も家事・育児の時間が増加しており、在宅勤務制度の拡大は、仕事と家庭の両立に効果がある可能性がある。しかし、あいた時間の使い方を見ると、在宅勤務を導入するだけでは、夫婦間の家事・育児と仕事の時間のアンバランスは解消しない懸念もある。

今回の調査は、個人を対象としており、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による配偶者の出勤状況の変化や、配偶者の労働時間の変化については尋ねていないためわからない。また、在宅勤務については、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、突如として導入せざるを得なかった企業もあると思われるほか、導入されたとしても、今後いつまで継続するかも不明な状況にあったと思われる。そのため、各世帯においても、十分な準備や考慮が進まないままに、在宅勤務が続けられてきた可能性が高い。

今後、新型コロナ禍での対応を機として、在宅勤務をはじめとする時間や場所にとらわれない働き方を取り入れる企業が増えると思われる。その際には、夫婦の働き方の望むべき姿についてお互いの理解を深め、各世帯で家事・育児、仕事時間のバランスのあり方を再考することが必要かもしれない。

(2020年10月19日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【共働き世帯におけるコロナ自粛中の家事・育児時間の変化~家事・育児時間は男女とも増加。増加割合には男女差。】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

共働き世帯におけるコロナ自粛中の家事・育児時間の変化~家事・育児時間は男女とも増加。増加割合には男女差。のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!