- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者世帯の家計・資産 >

- 改正債権法の解説(5)-サブリースってどうなの?

2019年12月02日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2|敷金の明確化

現行民法には敷金を定義したり、返還期限などを定めたりしている規定は存在しない。改正債権法はこの点を明確化した。まず敷金は名称を問わず(保証金、権利金等)、賃貸借契約に基づく金銭債務を担保する目的で借主から貸主へ交付する金銭と定義されている(新民法第622条の2第1項)。敷金は担保している金銭債権を差し引いた残額を返済する必要があるとされていることから、返済義務の無い礼金はこれに含まれない。

敷金の返還は賃貸借契約が終了し、かつ物件の明け渡しが行われた後に行えばよい(同項)。

賃料が未納であったような場合や、後述するような借主負担の修繕費の弁済がなされなかった場合に、貸主はそれらを敷金から差し引くことができる。一方、借主のほうから敷金から差し引くよう請求することはできない(新民法第622条の2第2項)。つまり借家人は敷金を支払っていても別途修繕費を払わなければならない。

問題はサブリース会社が経営悪化で撤退したような場合である。家主‐サブリース会社間で締結される標準契約書では契約が終了した場合、家主がサブリース会社‐借家人との契約を引き継ぐこととされ、敷金もサブリース会社から家主に引き渡すとしている(標準契約書第21条)。この手続きがなされた場合は問題が無いが、サブリース会社が経営悪化した場合は敷金も家主に引き渡されない場合も多いであろう。その場合、家主と借家人との間には何らの約定が無いことから、借家人は家主に敷金返還を求めることができないと思われる6,7。

6 これに対して、不動産所有者(A)が賃貸人として家を賃借人(B)に貸していた場合において、不動産所有者(A) が第三者(C) に不動産を譲渡した場合、当然に(B)に対する賃貸人の地位も第三者(C) に移転するとともに、(B)に対する敷金の返還義務も第三者(C)に移転することが条文上も明確化されている(新民法第605条の2第1項、第4項、第622条の2)。

7 本来であれば、このような事態に備えて家主はサブリース会社からあらかじめ敷金を受け取るのが望ましく、また標準契約書も敷金の規定を設けている(頭書(4)、第7条)。ただ、実務的には敷金の受け渡しは行われていない例が多いようである。なお、標準契約書では借家人から預かった敷金はサブリース会社において分別管理するよう求めている。

現行民法には敷金を定義したり、返還期限などを定めたりしている規定は存在しない。改正債権法はこの点を明確化した。まず敷金は名称を問わず(保証金、権利金等)、賃貸借契約に基づく金銭債務を担保する目的で借主から貸主へ交付する金銭と定義されている(新民法第622条の2第1項)。敷金は担保している金銭債権を差し引いた残額を返済する必要があるとされていることから、返済義務の無い礼金はこれに含まれない。

敷金の返還は賃貸借契約が終了し、かつ物件の明け渡しが行われた後に行えばよい(同項)。

賃料が未納であったような場合や、後述するような借主負担の修繕費の弁済がなされなかった場合に、貸主はそれらを敷金から差し引くことができる。一方、借主のほうから敷金から差し引くよう請求することはできない(新民法第622条の2第2項)。つまり借家人は敷金を支払っていても別途修繕費を払わなければならない。

問題はサブリース会社が経営悪化で撤退したような場合である。家主‐サブリース会社間で締結される標準契約書では契約が終了した場合、家主がサブリース会社‐借家人との契約を引き継ぐこととされ、敷金もサブリース会社から家主に引き渡すとしている(標準契約書第21条)。この手続きがなされた場合は問題が無いが、サブリース会社が経営悪化した場合は敷金も家主に引き渡されない場合も多いであろう。その場合、家主と借家人との間には何らの約定が無いことから、借家人は家主に敷金返還を求めることができないと思われる6,7。

6 これに対して、不動産所有者(A)が賃貸人として家を賃借人(B)に貸していた場合において、不動産所有者(A) が第三者(C) に不動産を譲渡した場合、当然に(B)に対する賃貸人の地位も第三者(C) に移転するとともに、(B)に対する敷金の返還義務も第三者(C)に移転することが条文上も明確化されている(新民法第605条の2第1項、第4項、第622条の2)。

7 本来であれば、このような事態に備えて家主はサブリース会社からあらかじめ敷金を受け取るのが望ましく、また標準契約書も敷金の規定を設けている(頭書(4)、第7条)。ただ、実務的には敷金の受け渡しは行われていない例が多いようである。なお、標準契約書では借家人から預かった敷金はサブリース会社において分別管理するよう求めている。

3|賃借物の滅失時の取扱の明確化

資産としての不動産、特に建物は滅失する危険がある。これはサブリースに限ったことではないが、投資として考える場合にはリスクとして認識しておく必要がある。直近でも線状降水帯や台風による甚大な被害が発生してきている。

水害などでサブリース物件が一部滅失して、その部分が使えなくなった場合には、当然に賃料が減額されるものとされている(新民法第611条第1項)。また、全部滅失した場合には、当然に賃貸借契約が終了することとされている(新民法第616条の2、標準契約書第16条)。これらは従来の解釈を明確化したものである。

家主としては、このリスクに備えるために火災保険に加入しておく必要があるが、加入の際には、たとえば水害の際の免責金額や支払われる条件(床上浸水の場合や再調達価格30%以上の損害を受けた場合に限るなど)をよく確認しておく必要がある。

資産としての不動産、特に建物は滅失する危険がある。これはサブリースに限ったことではないが、投資として考える場合にはリスクとして認識しておく必要がある。直近でも線状降水帯や台風による甚大な被害が発生してきている。

水害などでサブリース物件が一部滅失して、その部分が使えなくなった場合には、当然に賃料が減額されるものとされている(新民法第611条第1項)。また、全部滅失した場合には、当然に賃貸借契約が終了することとされている(新民法第616条の2、標準契約書第16条)。これらは従来の解釈を明確化したものである。

家主としては、このリスクに備えるために火災保険に加入しておく必要があるが、加入の際には、たとえば水害の際の免責金額や支払われる条件(床上浸水の場合や再調達価格30%以上の損害を受けた場合に限るなど)をよく確認しておく必要がある。

4|修繕費用の分担・原状回復義務費用負担の明確化

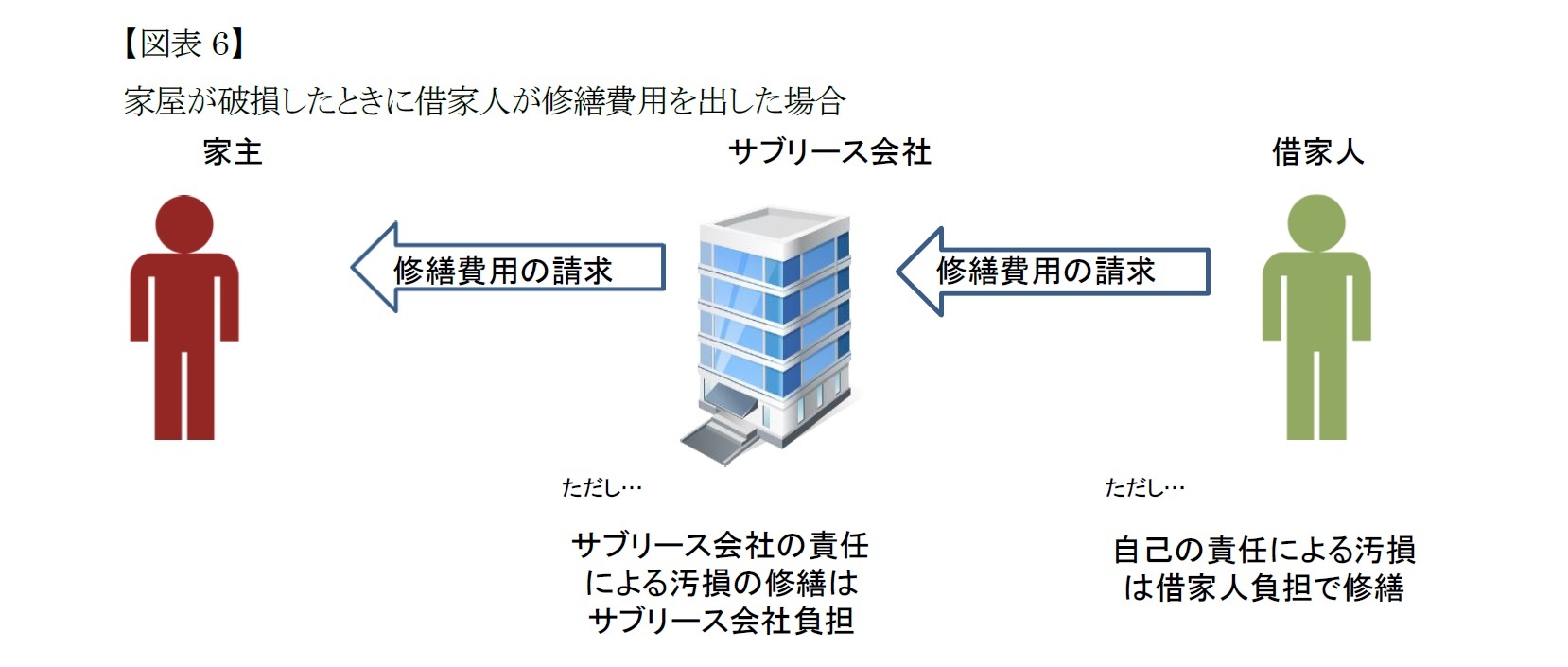

「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」というのが原則である(新民法第606条第1項)。したがって通常の使用による汚損の修繕は最終的には家主の負担となる。標準契約書でも家主が原則として修繕義務を負うこととなっている(第15条、ただし、サブリース会社が転貸のために必要とする修繕はサブリース会社が行う)。修繕依頼を行っても家主が修繕を行わないときや危急のときはサブリース会社あるいは借家人は修繕を行い、それぞれ家主あるいはサブリース会社に費用を請求できる(新民法第607条の2、第607条、これも最終的には家主負担となる、図表6)。一方、借家人の責任による汚損の修繕は借家人が、サブリース会社の責任による汚損の修繕はサブリース会社が行うことになる(新民法第606条第1項ただし書き)。これらも従来の解釈を明確化したものである。

「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」というのが原則である(新民法第606条第1項)。したがって通常の使用による汚損の修繕は最終的には家主の負担となる。標準契約書でも家主が原則として修繕義務を負うこととなっている(第15条、ただし、サブリース会社が転貸のために必要とする修繕はサブリース会社が行う)。修繕依頼を行っても家主が修繕を行わないときや危急のときはサブリース会社あるいは借家人は修繕を行い、それぞれ家主あるいはサブリース会社に費用を請求できる(新民法第607条の2、第607条、これも最終的には家主負担となる、図表6)。一方、借家人の責任による汚損の修繕は借家人が、サブリース会社の責任による汚損の修繕はサブリース会社が行うことになる(新民法第606条第1項ただし書き)。これらも従来の解釈を明確化したものである。

また、賃貸借契約終了時には借主には原状回復義務がある(新民法第621条)。サブリース会社‐借家人の契約終了時は借家人が、家主‐サブリース会社間の契約終了時はサブリース会社が、それぞれ原状回復義務を負う。ただし、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化」は原状回復義務の対象外である(新民法第621条括弧書き)。汚損が通常の使用による損耗なのか、借家人の責任によるものなのかはよくトラブルになるので注意が必要である8。

8 国土交通省のガイドライン https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf 参照。

8 国土交通省のガイドライン https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf 参照。

4――おわりに

サブリースを検討中の方に認識していただきたいのは、投資信託や保険を購入するといった場合のように自身が「消費者」あるいは「顧客」となるのではなく、自分自身がビジネスをするという感覚を持つべきことである。

サブリースの財源はあくまで自分が所有するサブリース物件が生み出す賃料収益から発生するものであり、周辺相場から乖離した賃料水準が前提となる約定を結んでも長くはもたない。また、繰り返しになるが、建物の経年劣化と共に賃料は下げざるを得ない。一時的な空室リスクはサブリース会社が負うとしても、恒常的に賃貸マーケットが厳しい地域では最終的に家主がリスクを負うということを理解しておく必要がある。

サブリースの財源はあくまで自分が所有するサブリース物件が生み出す賃料収益から発生するものであり、周辺相場から乖離した賃料水準が前提となる約定を結んでも長くはもたない。また、繰り返しになるが、建物の経年劣化と共に賃料は下げざるを得ない。一時的な空室リスクはサブリース会社が負うとしても、恒常的に賃貸マーケットが厳しい地域では最終的に家主がリスクを負うということを理解しておく必要がある。

(2019年12月02日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【改正債権法の解説(5)-サブリースってどうなの?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

改正債権法の解説(5)-サブリースってどうなの?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!