- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 公的年金財政検証の復習と予習 ~2019年財政検証結果の主な注目点は…

公的年金財政検証の復習と予習 ~2019年財政検証結果の主な注目点は…

保険研究部 主席研究員・年金総合リサーチセンター 公的年金調査部長 兼任 中嶋 邦夫

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

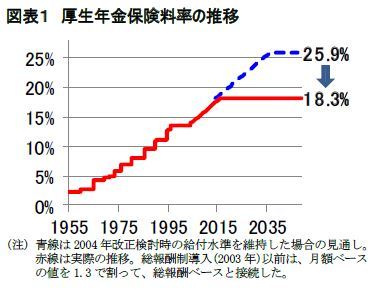

1 ―― 大事な前提:2017年に保険料(率)の引上げが停止。今後は給付で財政バランスを調整

給付水準の引下げは年金財政が健全化するまで続くが、いつ年金財政が健全化するかは、今後の人口や経済の見通しによって変わる。そこで、国勢調査が5年ごとに行われることを踏まえて、政府は少なくとも5年ごとに年金財政の見通しを作成する(財政検証を行う)ことになっている。

1 会社や会社員が負担する厚生年金保険料では給与に対する率(保険料率)が、自営業等が負担する国民年金保険料では実質的な保険料額が固定されている。ただし、厚生年金保険料(金額)は個人の給与変動に応じて変わり、国民年金保険料(金額)は社会全体の給与変動(賃金上昇率)に応じて改定される。

2 マクロ経済スライドの仕組みは、拙稿「2019年度年金額改定の意味」などを参照。

2 ―― 注目点1=今後の給付水準:いつまで、どこまで下がるか。特に基礎年金に要注目

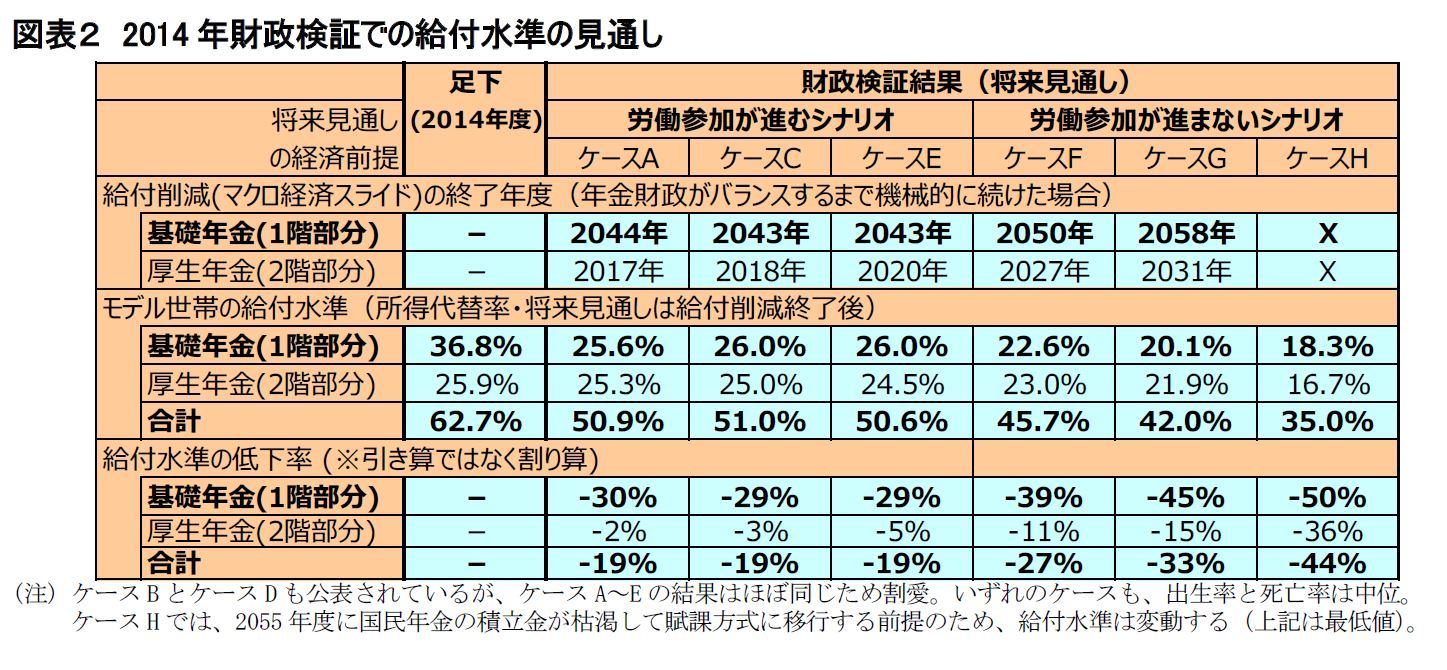

給付水準は、法律で定められたモデル世帯の所得代替率で示されるが、所得代替率の値自体は解釈が難しい。そこで注目すべきなのは、所得代替率が足下と比べてどの程度低下しているか(低下率)である3。前回(2014年)の財政検証では、足下(2014年度)の所得代替率が62.7%だったのに対し、今後の経済状況によって51.0~35.0%へと段階的に低下する見通しが示された(人口の前提が中位の場合・図表2)。これは、足下の水準と比べて、給付水準が2~4割程度低下することを意味する(図表2の最下段)。

今回の見通しでモデル世帯や基礎年金/厚生年金別の給付水準がどの程度下がるか、要注目である5。

3 現在の仕組みに切り替わった2004年時点などを基準にする見方もある。また財政検証では、所得代替率以外に、物価上昇率で現在価値に換算した年金額も示される。この年金額は将来に向かって増えていくため、所得代替率の低下とどう整理して理解すべきかが分かりにくい。1つの整理方法には、「年金財政としては所得代替率で示されるように給付を低下させる必要があるが、賃金の伸びが物価の伸びを上回れば、物価を基準にした実質価値では低下がカバーされる」という解釈があるだろう。今回の財政検証では、経済変動の中で一時的に賃金の伸びが物価の伸びを下回るケースが含まれる予定となっており、その結果が注目される。

4 基礎年金の水準が低下する原因や問題については、拙稿「基礎年金の水準低下問題への対策試案」などを参照。

5 給付水準の示し方について、モデル世帯は専業主婦世帯を想定するなどの点で標準的でなく、共働き世帯や単身生態など数多くの世帯類型を示すべき、という声も聞かれる。しかし、公的年金が基礎年金と厚生年金で構成され、年金額の多寡は働き方だけでなく現役時の給与の多寡で決まることを考えれば、基礎年金・厚生年金別の給付水準に注目する方が本質的だろう。

3 ―― 注目点2=厚生年金の適用拡大:年金財政の観点からは、未適用業種に要注目

前回(2014年)の財政検証からは、現行制度に基づいた将来見通しに加えて、制度改正案の影響を見るための試算(オプション試算)も行われており、今回も行われる予定である。今回試算される改正案は明確でないが、想定される改革案のうち改正の実施が確実なのが、厚生年金の適用拡大である6。ここ数年の「経済財政運営と改革の基本方針」(いわゆる骨太方針)に盛り込まれてきたため、拡大を前提として、どの基準がどう拡大されるのかが注目点となる。

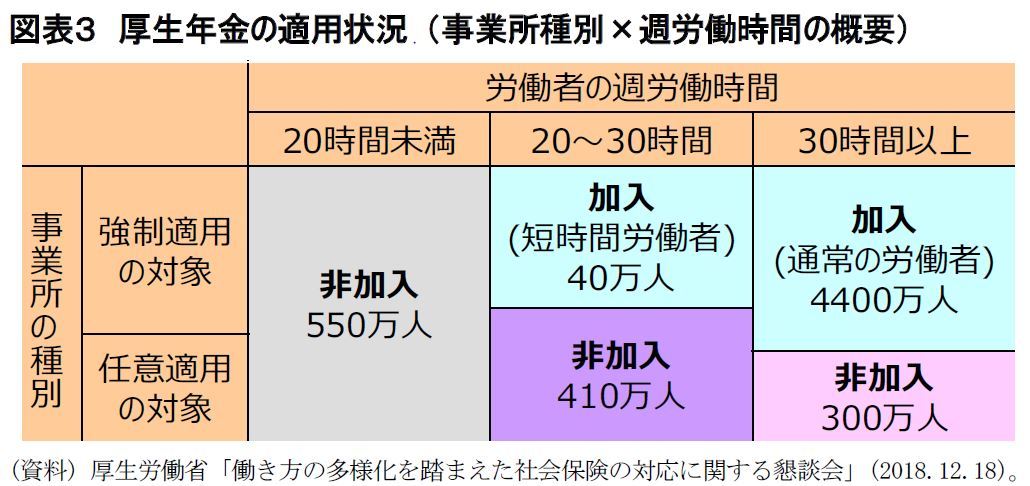

厚生年金の適用拡大といえば短時間労働者(パート労働者)への拡大が注目されがちだが、年金財政の観点からは、現在は厚生年金の強制適用の対象となっていない事業所への拡大が注目される。厚生年金の加入は、労働時間などの働き方だけでなく、職場(事業所)が厚生年金の対象か否かにも影響される。現在の制度では、法人の事業所は業種や規模に関係なく厚生年金の強制適用の対象である一方で、個人事業所は法律で決められた16業種(法定16業種)かつ従業員が5人以上の場合にのみ、強制適用の対象となる。それ以外の個人事業所は適用拡大の対象となり得るが、従業員が5人未満の事業所は、既に強制適用の対象となっている法人において実際の適用が不十分という問題がある。そのため着実な実施を重視する観点からは、従業員が5人以上の法定16業種以外の個人事業所への適用拡大が優先される可能性がある。

仮に法定16業種以外への適用拡大が実施された場合、対象となる労働者(約300万人)は、国民年金の第1号被保険者(自営業と同じ扱い)から第2号被保険者(他業種の会社員と同じ扱い)へと移る(図表3)。

厚生年金の適用拡大では、拡大された個人が基礎年金に加えて厚生年金も受けとれることが分かりやすいメリットだが、基礎年金の底上げという加入者全体の観点からも注目される。

6 詳細は、拙稿「年金改革ウォッチ 2019年4月号~ポイント解説:パート以外への厚生年金適用拡大」「年金改革ウォッチ 2019年6月号~ポイント解説:パート労働者への厚生年金の適用」などを参照。

7 この仕組みは、拙稿「年金改革ウォッチ 2018年10月号~ポイント解説:適用拡大の年金財政への影響」などを参照。要は、基礎年金拠出金の対象者が国民年金財政から厚生年金財政に移っても、積立金は移されないため、このような結果となる。しかし、国民年金財政の積立金の中には、当該移動者の将来の基礎年金拠出金に対応する財源が含まれている。2016年に行われた適用拡大の検討時は、対象者が約25万人と限定的だったこともあってこの論点は注目されなかったが、法定16業種以外への適用拡大は300万人程度と大規模になる見通しである。積立金を移さないにしても、きちんと議論して根拠を整理すべきだろう。

(2019年08月22日「基礎研レター」)

03-3512-1859

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【公的年金財政検証の復習と予習 ~2019年財政検証結果の主な注目点は…】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

公的年金財政検証の復習と予習 ~2019年財政検証結果の主な注目点は…のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!