- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 平成における消費者の変容(4)-拡大するシェア経済と消費行動への影響~加速する所有から利用へという価値観、新時代の消費活性化策は

2019年03月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~ネット社会の進展と足元で広がるシェアリングエコノミー、消費行動も変化

これまで「平成における消費者の変容」シリーズでは「家族」や「女性」、「若者」に注目し、暮らしや価値観の変化を捉えてきた。最終回の本稿では「インターネット(シェア経済)」に注目する。

平成は情報通信技術が著しく進化した時代だ。平成の初めに大学や研究機関での利用から始まったインターネットは、今や老若男女を問わず日常的に利用されるものになっている。肩掛けのショルダーフォンとして登場した携帯電話は、手のひらサイズのスマートフォンへと進化した。ネットやケータイ、SNSに親しみながら育ってきたデジタルネイティブ世代では、情報は無料で得られるもの、ゲームやアプリも無料で楽しめるものという価値観を持つようになっている。ネット社会の進展は、今の若者で特徴的な「お金がなくても楽しめる」消費態度に拍車をかける。

ネットやスマホが生活に浸透し、いつでもどこでも誰でも、情報を得て発信できるようになる中で、情報の流れが変化している。テレビや新聞などのマスメディアから一般消費者へという一方向の流れだけではなく、SNSを通じた横の輪が無数に生じるようになっている。今では、マスメディアで注目されたものが爆発的に流行るというわけではない。無数にある横の輪の中で注目されたものが、それぞれの輪で流行るという構図へと変わり、消費者が求めるものは多様化している。

さらに、足元で広がるシェアリングエコノミー(シェア経済)は、消費行動の土台を変えるような影響力をあらわしつつある。シェア経済では、ネット上のプラットフォームを介して、不特定多数の個人がつながり、個人が有する資産情報を容易に共有できる。これまでは事業者から新品を買うことが、あるいは事業者が提供するサービスを利用することが常識であった。しかし、多くの消費領域で個人間取引の存在感が増し、消費者の選択肢を増やしている。さらに、シェアという選択肢は、若者を中心に消費者で広がる「所有」から「利用」へという価値観の変化を加速させている。

「平成における消費者の変容(4)」では、「インターネット」の中でも、今後とも消費行動にも多大な影響を及ぼすであろう「シェア経済」の現状を捉えていく。また、最終回の本稿では、平成の次の時代の消費活性化の可能性についても考察する。

平成は情報通信技術が著しく進化した時代だ。平成の初めに大学や研究機関での利用から始まったインターネットは、今や老若男女を問わず日常的に利用されるものになっている。肩掛けのショルダーフォンとして登場した携帯電話は、手のひらサイズのスマートフォンへと進化した。ネットやケータイ、SNSに親しみながら育ってきたデジタルネイティブ世代では、情報は無料で得られるもの、ゲームやアプリも無料で楽しめるものという価値観を持つようになっている。ネット社会の進展は、今の若者で特徴的な「お金がなくても楽しめる」消費態度に拍車をかける。

ネットやスマホが生活に浸透し、いつでもどこでも誰でも、情報を得て発信できるようになる中で、情報の流れが変化している。テレビや新聞などのマスメディアから一般消費者へという一方向の流れだけではなく、SNSを通じた横の輪が無数に生じるようになっている。今では、マスメディアで注目されたものが爆発的に流行るというわけではない。無数にある横の輪の中で注目されたものが、それぞれの輪で流行るという構図へと変わり、消費者が求めるものは多様化している。

さらに、足元で広がるシェアリングエコノミー(シェア経済)は、消費行動の土台を変えるような影響力をあらわしつつある。シェア経済では、ネット上のプラットフォームを介して、不特定多数の個人がつながり、個人が有する資産情報を容易に共有できる。これまでは事業者から新品を買うことが、あるいは事業者が提供するサービスを利用することが常識であった。しかし、多くの消費領域で個人間取引の存在感が増し、消費者の選択肢を増やしている。さらに、シェアという選択肢は、若者を中心に消費者で広がる「所有」から「利用」へという価値観の変化を加速させている。

「平成における消費者の変容(4)」では、「インターネット」の中でも、今後とも消費行動にも多大な影響を及ぼすであろう「シェア経済」の現状を捉えていく。また、最終回の本稿では、平成の次の時代の消費活性化の可能性についても考察する。

2――シェア経済の現状

1|シェア経済とは~ネットを介した個人間のモノや移動手段、空間、スキル、お金のシェアア

内閣府によれば、シェア経済とは「個人等が保有する活用可能な資産等をインターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動」1を言う。また、シェア経済登場の背景には、(1)AI・IoTの進展により、これまで見えなかった個人資産(モノやスペース、スキルなど)に関する情報をリアルタイムに不特定多数の個人で共有できるようなったこと、(2)SNSの普及により、これまで顔が見えにくく信頼性に乏しかったネットの向こう側にいる他者について、ある程度の信用度が可視化されるようになったことなどがあげられる2。

シェア経済では、多くの場合、事業者はプラットフォームの運営に徹して手数料を取るのみであり、個人が値付けしたモノやサービスを個人間で直接取引する。よって、提供(販売)側が得られる金額が高く、利用(購入)側の支払う金額は安くなる傾向があり、双方に利点がある。

図表1に、現在、日本で提供されているサービスの一部を示す。シェアリングサービスは、「モノ」や「移動手段」、「空間」、「スキル」、「お金」に大別できる。

モノのシェアでは、スマホのフリマアプリを利用した中古品売買が代表的だが、洋服やバッグの貸し借りに特化したサービスもある。移動のシェアでは、使っていない自動車を貸し借りするカーシェアのほか、同じ目的地へ向かう者同士が1台の自動車に同乗して、ガソリン代や高速代などの実費を割り勘するライドシェアもある。空間のシェアでは、空いている部屋を貸し借りする民泊サービスのほか、空いている駐車場や会議室等の貸し出しもある。スキルのシェアでは、家事・育児や介護などの生活面をサポートするサービスのほか、語学や投資等の知識供与型のものもある。お金のシェアは、クラウドファンディングと呼ばれるもので、起業や製品開発などの何らかの目的を持つ個人が、不特定多数の個人から寄付を募るものだ。

内閣府によれば、シェア経済とは「個人等が保有する活用可能な資産等をインターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動」1を言う。また、シェア経済登場の背景には、(1)AI・IoTの進展により、これまで見えなかった個人資産(モノやスペース、スキルなど)に関する情報をリアルタイムに不特定多数の個人で共有できるようなったこと、(2)SNSの普及により、これまで顔が見えにくく信頼性に乏しかったネットの向こう側にいる他者について、ある程度の信用度が可視化されるようになったことなどがあげられる2。

シェア経済では、多くの場合、事業者はプラットフォームの運営に徹して手数料を取るのみであり、個人が値付けしたモノやサービスを個人間で直接取引する。よって、提供(販売)側が得られる金額が高く、利用(購入)側の支払う金額は安くなる傾向があり、双方に利点がある。

図表1に、現在、日本で提供されているサービスの一部を示す。シェアリングサービスは、「モノ」や「移動手段」、「空間」、「スキル」、「お金」に大別できる。

モノのシェアでは、スマホのフリマアプリを利用した中古品売買が代表的だが、洋服やバッグの貸し借りに特化したサービスもある。移動のシェアでは、使っていない自動車を貸し借りするカーシェアのほか、同じ目的地へ向かう者同士が1台の自動車に同乗して、ガソリン代や高速代などの実費を割り勘するライドシェアもある。空間のシェアでは、空いている部屋を貸し借りする民泊サービスのほか、空いている駐車場や会議室等の貸し出しもある。スキルのシェアでは、家事・育児や介護などの生活面をサポートするサービスのほか、語学や投資等の知識供与型のものもある。お金のシェアは、クラウドファンディングと呼ばれるもので、起業や製品開発などの何らかの目的を持つ個人が、不特定多数の個人から寄付を募るものだ。

1 政府CIOポータル シェアリングエコノミー促進室HP:https://cio.go.jp/share-eco-center/

2 参考:総務省「平成30年版情報通信白書」

2|従来のビジネスモデルとの違い~CtoCで価格や多様さに利点、スマホで不特定多数と瞬時につながる

とはいえ、シェアリングサービスと同様のものは昔から存在していたのではないだろうか。例えば、貸衣装やレンタカー、下宿、家政婦、自治体や互助会などがあげられるが、これらとの違いは何か3。

まず、大きく異なるのは、従来のビジネスモデルは基本的にBtoCだが、シェアリングサービスはCtoCという点だ4。よって、前述の通り、費用面で利点があるほか、提供される商品やサービスが多様になっている。従来は、消費者は事業者が提供する定型的なサービスの中から自分のニーズに近いものを選択していたが、シェアリングサービスでは個人が提供する多種多様なモノやサービスから選択する。個人の裁量で柔軟な対応もしやすく、ニーズとの合致度が高まる可能性がある。

一方で、従来でもフリーマーケットや互助会など、CtoCの形態を取るものもある。それらとの違いは、シェアリングサービスではプラットフォームを介して普段の生活では知りえない不特定多数の個人が瞬時につながり、多くのやりとりがネット・スマホで済む点だ。互助会は知り合い同士の助け合いであり、公園などで開催されるフリーマーケットは、その場へ行かないと利用できない。

不特定多数の個人がつながることは安全面に懸念をもたらす。しかし、利用者と提供者の取引終了後の相互評価や過去のコメントのやりとりを閲覧できる仕組み等により、ある程度の自浄作用が働いている。なお、政府の動きとしては、2016年11月に内閣官房IT総合戦略室内に「シェアリングエコノミー推進会議」が設置され、シェアリングサービスの情報提供・相談窓口機能を持つほか、自主的ルールの普及・促進をはじめシェア経済の促進に関する取組みを推進している。また、2015年12月に、シェア経済の普及や発展を目的に、一般社団法人シェアリングエコノミー協会が発足している。

3 詳細は、久我尚子「なぜ今、シェアリングサービスなのか?」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2018/10/18)

4 個人をマッチングするプラットフォーム事業者をあわせて、CtoPtoC、CtoBtoCとも表現される。

とはいえ、シェアリングサービスと同様のものは昔から存在していたのではないだろうか。例えば、貸衣装やレンタカー、下宿、家政婦、自治体や互助会などがあげられるが、これらとの違いは何か3。

まず、大きく異なるのは、従来のビジネスモデルは基本的にBtoCだが、シェアリングサービスはCtoCという点だ4。よって、前述の通り、費用面で利点があるほか、提供される商品やサービスが多様になっている。従来は、消費者は事業者が提供する定型的なサービスの中から自分のニーズに近いものを選択していたが、シェアリングサービスでは個人が提供する多種多様なモノやサービスから選択する。個人の裁量で柔軟な対応もしやすく、ニーズとの合致度が高まる可能性がある。

一方で、従来でもフリーマーケットや互助会など、CtoCの形態を取るものもある。それらとの違いは、シェアリングサービスではプラットフォームを介して普段の生活では知りえない不特定多数の個人が瞬時につながり、多くのやりとりがネット・スマホで済む点だ。互助会は知り合い同士の助け合いであり、公園などで開催されるフリーマーケットは、その場へ行かないと利用できない。

不特定多数の個人がつながることは安全面に懸念をもたらす。しかし、利用者と提供者の取引終了後の相互評価や過去のコメントのやりとりを閲覧できる仕組み等により、ある程度の自浄作用が働いている。なお、政府の動きとしては、2016年11月に内閣官房IT総合戦略室内に「シェアリングエコノミー推進会議」が設置され、シェアリングサービスの情報提供・相談窓口機能を持つほか、自主的ルールの普及・促進をはじめシェア経済の促進に関する取組みを推進している。また、2015年12月に、シェア経済の普及や発展を目的に、一般社団法人シェアリングエコノミー協会が発足している。

3 詳細は、久我尚子「なぜ今、シェアリングサービスなのか?」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2018/10/18)

4 個人をマッチングするプラットフォーム事業者をあわせて、CtoPtoC、CtoBtoCとも表現される。

3|日本の市場規模~2016年で約5千億円、うち3千億円のモノのシェアは2017年に1.5倍へ成長

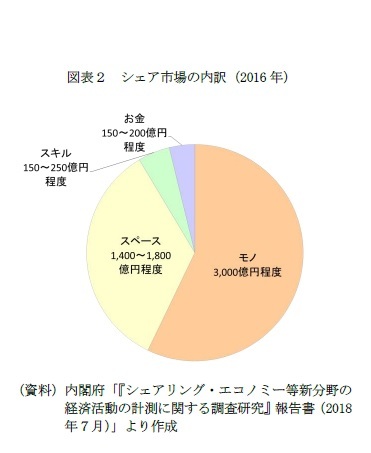

3|日本の市場規模~2016年で約5千億円、うち3千億円のモノのシェアは2017年に1.5倍へ成長2013年から2025年にかけて、世界のシェア経済の市場規模は150億ドルから3,350億ドルへと20倍以上に拡大するという予測がある5。このような中、昨年夏に、内閣府は初めて日本のシェア経済の市場規模の試算結果を公表した。2016年でシェア経済全体では4,700 億~5,250 億円、内訳ではモノが圧倒的に多く6割弱、次いでスペースが3割強を占める(図表2)。

300兆円を越える個人消費と比べれば、シェア市場は大きくないが、その成長は著しい。経済産業省「電子商取引に関する調査」によれば、モノのシェアの代表格であるフリマアプリ市場は、2016年から2017年にかけて、3,052億円から4,835億円へと1年で1.5倍以上に拡大している。

5 PwC「Consumer Intelligence Series: The sharing economy」(2016/2)

3――シェア経済拡大の背景~情報通信技術の進化などの7つのポイント

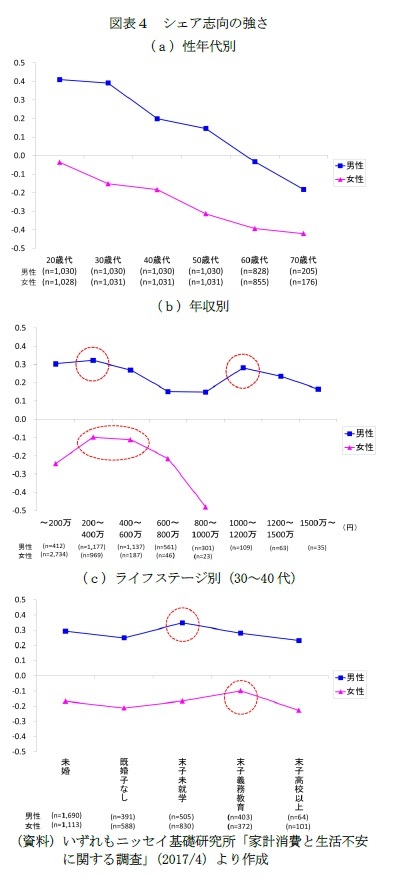

シェア経済が急速に拡大している背景には、シェアリングサービスが現在の消費者の価値観や社会構造と上手く適合していることが指摘できる(図表3)。

第一にあげられるのは、「情報通信技術の進化」により、シェアリングサービスの提供基盤が整ったことだ。AI・IoTの進展により、個人が持つ資産がネット上で瞬時に「見える化」され、提供側と利用側が上手くマッチングされることで、シェアリングサービスが成立するようになった。

また、バブル崩壊以降、長らく続いた「厳しい経済環境」の中で、節約意識は消費者全体で恒常的なものとなっている。利用側はコストが抑えられ、提供側はちょっとしたお小遣い稼ぎにもなるシェアリングサービスは、消費者を惹きつけやすい。

さらに、「消費社会の成熟化」により安くて良いモノがあふれる中で、若者を中心に所有欲が低下し、価値観が「所有」から「利用」へと変わりつつある流れとも親和性が高い。

「社会貢献意識の高まり」とも相性が良い。シェアリングサービスの根本には、個人が所有するモノやスキルを必要としている別の個人のために役に立てるという考え方がある。近年、深刻な災害が相次ぐ中で、消費者では助け合いの意識が高まっている。また、大量のモノがあふれる一方、温暖化をはじめとした地球規模の環境問題が生じる中で、エコ意識も高まっている。無駄に多くのモノを持つよりもミニマリストを良しとする風潮もある。

「少子高齢化・世帯構造の変化」とも合致する。少子高齢化による人口減少により、労働市場は人手不足だ。一方で、世帯構造の変化により、実は今、家庭の中も人手不足だ。単身世帯や共働き世帯では家庭内での家事や育児の担い手が不足しており、家事代行や育児代行などのスキルのシェアの活用可能性は今後も広がっていく。また、空いている時間に個人が持つスキルを活かすという働き方は、まさに「働き方改革」で提唱されている柔軟な働き方や生涯現役といった観点につながる。

さらに、シェアリングサービスは、基本的にネットを介したつながりのために、「グローバル化の進展」という面でも親和性が高い。

第一にあげられるのは、「情報通信技術の進化」により、シェアリングサービスの提供基盤が整ったことだ。AI・IoTの進展により、個人が持つ資産がネット上で瞬時に「見える化」され、提供側と利用側が上手くマッチングされることで、シェアリングサービスが成立するようになった。

また、バブル崩壊以降、長らく続いた「厳しい経済環境」の中で、節約意識は消費者全体で恒常的なものとなっている。利用側はコストが抑えられ、提供側はちょっとしたお小遣い稼ぎにもなるシェアリングサービスは、消費者を惹きつけやすい。

さらに、「消費社会の成熟化」により安くて良いモノがあふれる中で、若者を中心に所有欲が低下し、価値観が「所有」から「利用」へと変わりつつある流れとも親和性が高い。

「社会貢献意識の高まり」とも相性が良い。シェアリングサービスの根本には、個人が所有するモノやスキルを必要としている別の個人のために役に立てるという考え方がある。近年、深刻な災害が相次ぐ中で、消費者では助け合いの意識が高まっている。また、大量のモノがあふれる一方、温暖化をはじめとした地球規模の環境問題が生じる中で、エコ意識も高まっている。無駄に多くのモノを持つよりもミニマリストを良しとする風潮もある。

「少子高齢化・世帯構造の変化」とも合致する。少子高齢化による人口減少により、労働市場は人手不足だ。一方で、世帯構造の変化により、実は今、家庭の中も人手不足だ。単身世帯や共働き世帯では家庭内での家事や育児の担い手が不足しており、家事代行や育児代行などのスキルのシェアの活用可能性は今後も広がっていく。また、空いている時間に個人が持つスキルを活かすという働き方は、まさに「働き方改革」で提唱されている柔軟な働き方や生涯現役といった観点につながる。

さらに、シェアリングサービスは、基本的にネットを介したつながりのために、「グローバル化の進展」という面でも親和性が高い。

4――シェア志向が強い消費者層~若者、男性、男女年収300万円層と男性年収1千万円層、子育て世帯

さて、シェアリングサービスの利用意向は、どのような消費者層で強いのだろうか。

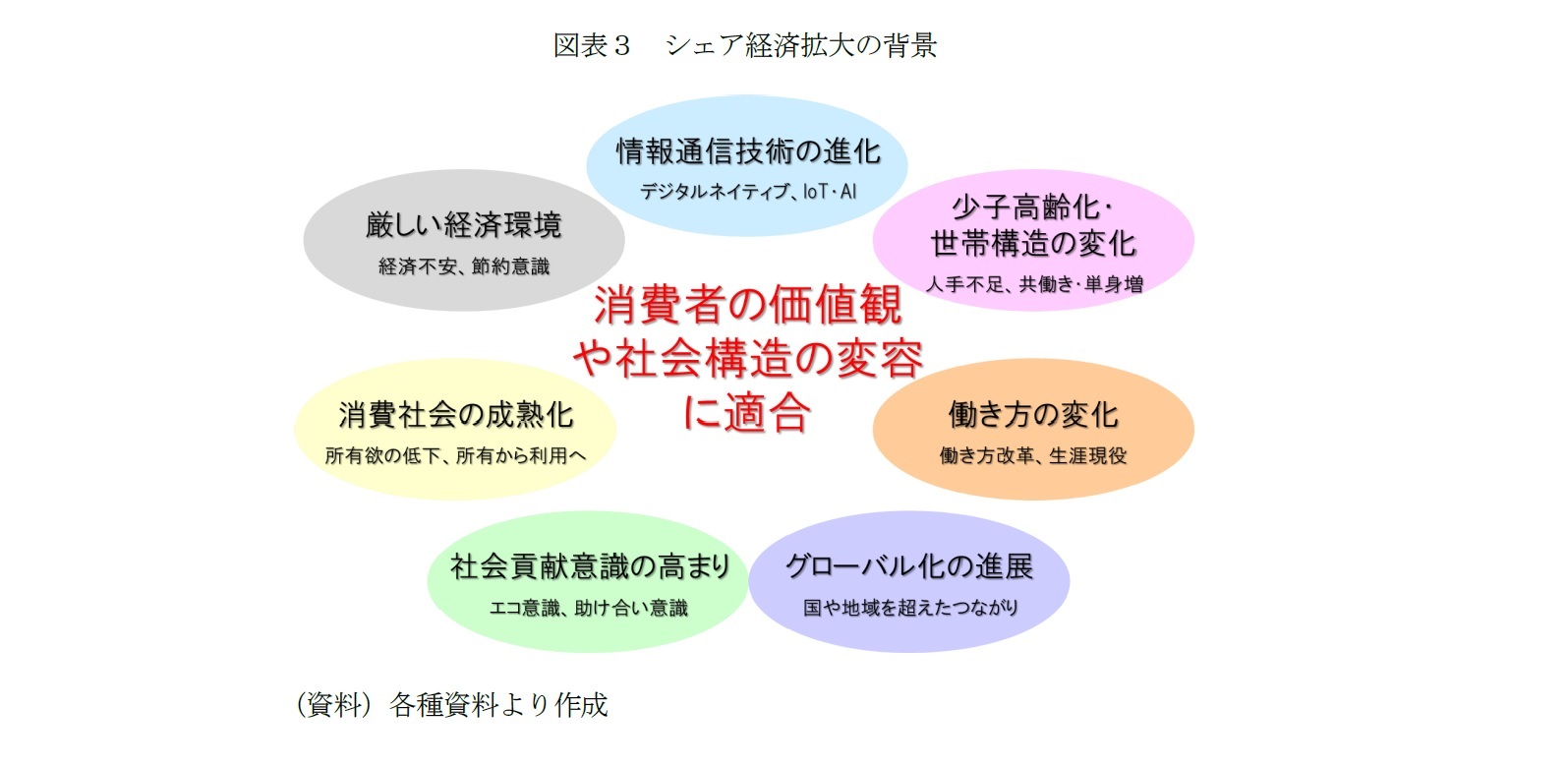

さて、シェアリングサービスの利用意向は、どのような消費者層で強いのだろうか。当研究所の調査6に基づく分析結果7によれば、シェア志向8は、年齢は若いほど、同年代であれば女性より男性で強い(図表4(a))。世間を見渡すと、専業主婦をはじめ、女性の方がフリマアプリの利用に積極的な印象があるかもしれない。しかし、ここで言うシェア志向には、ネットオークションやカーシェア、民泊等も含まれており、シェアリングサービス全体で見ると、シェア志向は、男性の方が強いということだ。

年収別に見ると、男女年収300万円前後、男性では年収1,000万円前後でもシェア志向が強い(図表4(b))。前者は安く済ませたいという経済的な理由だが、後者は合理的な消費態度によるものだ。

高年収層の男性では「多少高くても品質の良いものを買うほうだ」という意識が高い一方で、年収1,000万円までは年収に比例して、「価格が品質に見合っているかどうかをよく検討する」という意識が高まる。つまり、年収1千万円前後の男性では、特別なこだわりの無いモノについては、費用対効果を見て合理的な判断をする結果、シェア志向が比較的強くなるのだろう。

ライフステージ別には、シェア志向は、未就学児や義務教育児のいる世帯で強い傾向がある(図表4(c))。子どもの玩具や洋服など、一時期しか使わないもので出費がかさむため、シェアリングサービスを上手く活用したいということなのだろう。

6 「家計消費と生活不安に関する調査」、調査対象:20~70歳代の男女、調査手法:ネットリサーチ、実施時期:2017年4月、調査機関:株式会社マクロミル、有効回答数10,305(男性5,153、女性5,152)

7 詳細は、久我尚子「シェアリング志向が強いのは誰?」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート(2018/6/25)

8 シェア志向とは、「ものは買うより、できるだけレンタルやシェアで済ませたい」「中古品でも、気にしないで買う方だ」「ネットを通じて個人からものを買うことに抵抗はない方だ」「買い物はできるだけインターネットで済ませたい」といった問いへの合致度の高さを示す。

(2019年03月28日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 平成における消費者の変容(1)-変わる家族の形と消費~コンパクト化する家族と消費、家族のモデル「標準世帯」の今

- 平成における消費者の変容(2)-高まる女性の消費力とその課題~「おひとりさま」「ママでもキレイ」「パワーカップル」消費の登場と就業継続の壁

- 平成における消費者の変容(3)-経済不安でも満足度の高い若者~目先の収入はバブル期より多い、お金を使わなくても楽しめる消費社会

- なぜ今、シェアリングサービスなのか?-市場拡大の3つの理由、既存サービスとの違いは

- シェアリング志向が強いのは誰?-安く買いたい若者だけでなく、堅実な公務員、合理的な高年収男性でも強い

- 日本の家庭に眠る”かくれ資産”総額は推計37兆円以上-フリマアプリでの平均売買価格から算出、1世帯あたり約70万円、金融・不動産に続く第三の資産

- 増え行く単身世帯と消費市場への影響(1)-家計消費は2020年頃をピークに減少、2040年には現在の1割減、うち単身世帯3割弱、高齢世帯が半数へ

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/08 | 若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/29 | 若者消費の現在地(2)選択肢があふれる時代の「選ばない消費」~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/22 | 若者消費の現在地(1)メリハリ消費の実態~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【平成における消費者の変容(4)-拡大するシェア経済と消費行動への影響~加速する所有から利用へという価値観、新時代の消費活性化策は】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

平成における消費者の変容(4)-拡大するシェア経済と消費行動への影響~加速する所有から利用へという価値観、新時代の消費活性化策はのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!