- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 健康とは何か、誰のための健康づくりなのか~医療社会学など学際的な視点からの一考察~

健康とは何か、誰のための健康づくりなのか~医療社会学など学際的な視点からの一考察~

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

精神疾患については、医療社会学を中心に多くの考察がある12が、その難しさや論点を考える一助として、映画の描写を取り上げよう。1955年に黒澤明監督が製作した映画『生きものの記録』では、工場を経営する中島喜一(三船敏郎)が原水爆の放射能を恐れる余り、ブラジルへの移住を計画するものの、家族を含めて周囲は喜一を変人扱いし、精神病院に送る設定になっている。しかし、現実には当時、米ソによる核軍拡と度重なる原水爆実験、その結果として放射能汚染の深刻さが指摘されており、喜一を診断した精神科医(中村伸郎)は溜息交じりで終盤に以下のように語っている。

私は、この患者を見るたびに、ひどく憂うつになって困るんですよ。(略)この患者を診ていると、何だかその…。正気でいるつもりの自分が妙に不安になるんです。狂っているのはあの患者なのか、こんな時世に正気でいられる我々がおかしいのか。

つまり、社会的基準に基づくと、ブラジルに移住しようとする喜一の行動は「病気(異常)」、つまり不健康になるが、むしろ喜一の個人的基準では核戦争の恐怖を気にしない周囲の方が「病気(異常)」になる。それにもかかわらず、社会的基準で一方的に「異常」と見なした点について、核戦争の恐怖を知った精神科医が自らの判断の是非を問い直しているのである。

12 例えば、Michel Foucault(1961)“Histoire de la folie à l'âge classique”〔田村俶訳『狂気の歴史』新潮社〕を参照。

この議論は精神疾患にとどまらない。社会的基準は時代ごとの価値観や社会規範に応じて変化する点に留意する必要がある。例えば、障害や性的マイノリティー理由に差別してはならないという考え方が定着したのは最近に過ぎず、以前は「異常」と見なして社会から排除していた。この事実を踏まえれば、正常(健康)、異常(不健康)を判断する社会的基準が常に正しいとは限らない。

言い換えると、社会的基準だけで健康(正常)、不健康(異常)を判断することは簡単ではなく、健康か否かの線引きには様々な判断が有り得るし、主観と客観の間でズレが生まれる可能性を指摘せざるを得ない。

3――日本人の健康観の現状

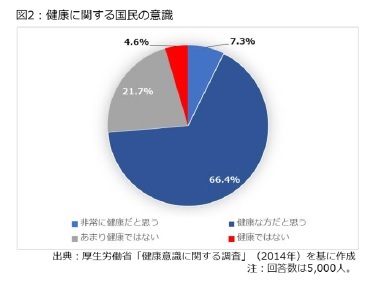

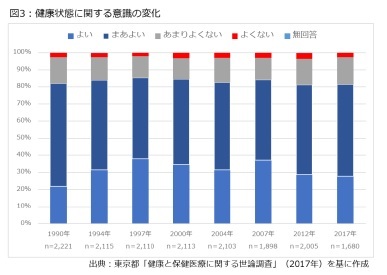

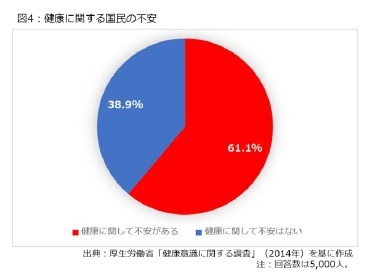

先に触れた通り、健康かどうかの判断には主観が入るため、その客観的な把握は難しい側面があるが、これらの数字から浮かび上がるのは「大多数の日本人は自らを健康と感じているのに、約6割は健康に不安を感じている」という一種、矛盾した状態である。もっと言うと、「完全な状態」というWHOの健康の定義に即せば、精神的に不安を感じている日本人は「不健康」なのかもしれない。実際、OECD(経済協力開発機構)のデータでは、自分の健康状態の認識を「良好」または「非常に良好」とする人口の割合は35.4%であり、OECD平均(68.7%)の約半分にとどまる14。

先に触れた通り、健康かどうかの判断には主観が入るため、その客観的な把握は難しい側面があるが、これらの数字から浮かび上がるのは「大多数の日本人は自らを健康と感じているのに、約6割は健康に不安を感じている」という一種、矛盾した状態である。もっと言うと、「完全な状態」というWHOの健康の定義に即せば、精神的に不安を感じている日本人は「不健康」なのかもしれない。実際、OECD(経済協力開発機構)のデータでは、自分の健康状態の認識を「良好」または「非常に良好」とする人口の割合は35.4%であり、OECD平均(68.7%)の約半分にとどまる14。こうした食い違いが発生する理由は必ずしも明らかになっていないが、「完全で積極的な健康というユートピア」を目指す気持ちが健康不安を生んでいるのだろうか。虚実入り乱れた様々な健康情報がメディアで流布するのは、こうした健康観や国民の不安が影響している可能性がある。

13 厚生労働省が2014年版『厚生労働白書』の作成に際して、みずほ情報総研に委託する形で2014年2月に実施し、2014年3月に公表した「少子高齢社会等調査検討事業報告書」(健康意識調査編)。回答数は5,000人。

14 2017年11月のOECD資料「How’s Life in Japan? 日本の幸福度」を参照。ただ、日本では49%の人が「まずまず」と認識しており、この割合は多くのOECD諸国を上回っているという。https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Japan-in-Japanese.pdf

4――求められる「医学モデル」から「生活モデル」への転換

しかも感染症が中心の時代の医療は「感染した人たちを隔離したり監禁したりして、そのひとたちを避けることだった」が、慢性疾患は病人が孤独になるほど個別性が大きいとの指摘がある15。さらに、ストレスに起因するような体調不良については医学的なアプローチに頼らずに済むケースも多く、こうした状況を踏まえると、患者の希望や病歴、生活環境など個別性に配慮する必要がある。

それにもかかわらず、医師などの専門職が過度に介入すると、患者の意向が置き去りになったり、病気探しや検査・薬漬けが始まったりする危険性がある。

こうした現象について、医療社会学では「専門家が医療をコントロールすることの破壊的影響はいまや、流行病の規模にまでいたっている」などと指摘する16ことを通じて、先に触れた「医療化」の問題だけでなく、医療が病気を作り出す「医原病」、医師などの専門家が患者の生殺与奪を握ることで患者を無力化する「専門家支配」といった概念を作り出すことで、患者の利益が侵害される危険性を問題視してきた。

つまり、「健康」「不健康」の線引きが不明確となる中、健康づくりに対する医療の関わり方は変容を迫られており、個人の疾病を診断・治療することを重視する「医学モデル」ではなく、個人と環境の相互関係から全体を理解しようとする「生活モデル」への転換が求められている。そして、こうした状況で求められる医療の一つはプライマリ・ケアと考えられる。

プライマリ・ケアとは「国民のあらゆる健康上の問題、疾病に対し、総合的・継続的、そして全人的に対応する地域の保健医療福祉機能」と定義17され、Accessibility(近接性)、Comprehensiveness(包括性)、Coordination(協調性)、Continuity(継続性)、Accountability(責任性)を重視する。そして実際のケアでは臓器・疾病別に患者を診るのではなく、全人的かつ継続的にケアを提供することに力点を置くほか、社会的処方(social prescription)と呼ばれる社会資源の活用も視野に入れており、患者との対話を重視しつつ、患者の意思決定を支援することを重視している。

患者との対話を重視する点については、患者の語り(narrative)を重視する傾向が医療人類学を中心に強まっていることとも符合する18。現在、そして高齢化が進む中で一層、求められる医療とは、こうした姿ではないだろうか。

15 Claudine Herzlich, Janine Pierret(1991)“ Malades d'hier, malades d'aujourd'hui“[小倉孝誠訳(1992)『〈病人〉の誕生』藤原書店p86]。

16 Ivan Illich(1976)“Limits to Medicine”[金子嗣郎訳(1979)『脱病院化社会』晶文社p11]。

17 日本プライマリ・ケア連合学会の定義。プライマリ・ケアについては、Graham Easton(2016)“The Appointment”[葛西龍樹・栗木さつき訳(2017)『医者は患者をこう診ている』河出書房新社]、日本の提供体制改革との関連では、拙稿レポート2017年12月8日「地域医療構想を3つのキーワードで読み解く(4)-日常的な医療ニーズをカバーするプライマリ・ケアの重要性」を参照。

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=57355

18 例えば、Arthur Kleinman、江口重幸、皆藤章編監訳(2015)『ケアをすることの意味』誠信書房を参照。

5――健康づくり政策の留意点が分かる「不健康」な戦前の歴史

次に、健康観の変化を踏まえて、健康づくりの政策はどう変わるべきだろうか。実は、昭和戦前期には国民の健康を国策に活用しようとする「不健康」な歴史があり、その教訓から学ぶ必要がある。

まず、明治期以前の歴史を振り返っても、朝廷や幕府が国民の健康づくりに積極的に乗り出した形跡は見受けられない19。そして明治期以前は専ら「養生」という言葉が使われており、「健康」という言葉を使い始めたのは江戸末期の医師、高野長英か緒方洪庵と言われている20。その後、最初の近代医事法規として、明治維新から7年経った1874年に発布された「医制」は「国民の健康を保護し、疾病を治療し及びその学を隆興すること」として、国民の「健康」保護を言及しているので、「健康」という言葉自体は明治初期までに人口に膾炙するようになったと見られる。

ただ、政府が国民の健康づくりに本格的に関心を持ったのは大正期以降であろう。例えば、1911年に工場法(施行は1916年)、1922年に健康保険法(施行は1927年)が創設された背景には「工女」と呼ばれた女性労働者の健康悪化があった。当時、日本の資本主義を支えた紡績工場や製糸工場では、未成年も含めた女子労働者が数多く働いており、劣悪な環境と長時間労働で結核になるケースが多かった。つまり、労働者保護を図ることを通じて、国家が国民の健康づくりに乗り出したと言える。

昭和初期に入ると、国家統制の色彩が濃くなる。その典型例が厚生労働省の前身、厚生省の創設である21。1938年に厚生省が設立された背景には「健兵健民」、つまり健康な兵士と健康な国民を作る意図があった。それを理解する手掛かりとして、当時の近衛文麿内閣が1937年7月に作成した公文書の一節を以下に示す(送り仮名や句読点を追加、片仮名を平仮名に変更)。

国民の健康を増進し、体位の向上を図り、以て国民の精神力及び活動力の源泉を維持培養し、産業経済及び非常時国防の根基を確立するは国家百年の大計にして、特に国力の飛躍的増進を急務とする現下内外の状勢に鑑み、喫緊の要務たり。(略)この際、特に一省を設けて急速かつ徹底的に国民の健康を増進し、体位の向上を計るは国家焦眉の急務なりとす。

つまり、国民の健康増進と体力、精神力の向上を通じて、経済や国防の発展を目指すことが重要であると論じており、そのための施策として体力増強を図る中央省庁の設置が浮上したのである。結局、主に内務、文部両省の事務が移管され、厚生省が発足した22。

こうした流れを作ったのは陸軍だった。陸軍は徴兵候補となる若者の体力低下に危機感を抱き、体力向上を所管する中央省庁の創設を強く主張するようになり、陸軍青年将校が起こしたクーデター事件「2・26事件」の4カ月後の1936年6月、陸相だった寺内寿一が国民衛生や体力向上を目指す総合官庁の創設を訴えた。その後、社会政策に関心を持っていた貴族出身の近衛文麿が1937年6月に首相に就くと、この議論が加速、最終的に厚生省発足に至った。

さらに、厚生省と同じ年にスタートした国民健康保険23(以下、国保)も健兵健民を一つの目的としていた。1937年7月の日中戦争勃発など国際情勢が緊迫化する中、総力戦を戦う手段として、国民の健康づくりに力点が置かれ、その一環として厚生省や国保が位置付けられていたことになる。

実際、厚生省が発足した当初の政策を見ると、国民の健康を国策に利用する意図を見て取れる。この点については、国民の体力増進を図る「体力局」が発足当初の筆頭局に位置付けられていたことから分かる。さらに、ナチス・ドイツの影響を受けて1940年に制定された国民優生法は「悪質な遺伝性疾患」を持つ人の増加防止と、「健全な素質」を持つ国民の増加を目指し、障害者などに対して中絶手術を実施する一方、その他の避妊手術や妊娠中絶は取り締まりを受けた。

しかし、現在の社会保障制度に繋がる政策もある。例えば、1942年に始まった「妊産婦手帳規程」は流産や死産の防止を通じて、健康な兵士になる国民を育てる意図があったが、敗戦後に「母子健康手帳」に受け継がれており、乳幼児の健康づくりに貢献している。

さらに、戦時中に設立された国保は戦後に再建され、国民全員を公的医療保険でカバーする「国民皆保険」の主軸となっており、「(注:戦時中に淵源を持つ厚生年金も含めて)わが国の社会保険制度は、大正から昭和にかけての不況や戦争が生み、育て、そしてのこしたプラスの遺産の一つ」と評価されている24。

19 例外的な存在として、1722年に江戸幕府が設置した「小石川養生所」などが挙げられる。

20 北澤一利(2000)『「健康」の日本史』平凡社新書を参照。

21 厚生省発足の経緯については、牧野邦昭(2016)「厚生省設置と人口政策」筒井清忠編著『昭和史講義2』ちくま新書、鐘家新(1998)『日本型福祉国家の形成と「十五年戦争」』ミネルヴァ書房、厚生省五十年史編集委員会編(1988)『厚生省五十年史』厚生問題研究会などを参照。

22 当初、「保健社会省」という名称で検討されていたが、「社会」が社会主義を想起させる点などが嫌われた。結局、「衣食を十分にし、空腹や寒さに困らないようにし、民の生活を豊かにする」という中国古典の一節(正徳利用厚生)から「厚生省」と名付けられた。

23 ただ、(1)自治体直営ではなく、組合形式だった、(2)強制設立ではなく、任意設立だった――という点が現在と異なる。

24 吉原健二・和田勝(2008)『日本医療保険制度史』東洋経済新報社p108。

(2018年09月28日「基礎研レポート」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【健康とは何か、誰のための健康づくりなのか~医療社会学など学際的な視点からの一考察~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

健康とは何か、誰のための健康づくりなのか~医療社会学など学際的な視点からの一考察~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!