- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2017・2018年度経済見通し(17年2月)

2017年02月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.2016年10-12月期は年率1.0%と4四半期連続のプラス成長

2016年10-12月期の実質GDP(1次速報値)は、前期比0.2%(前期比年率1.0%)と4四半期連続のプラス成長となった。

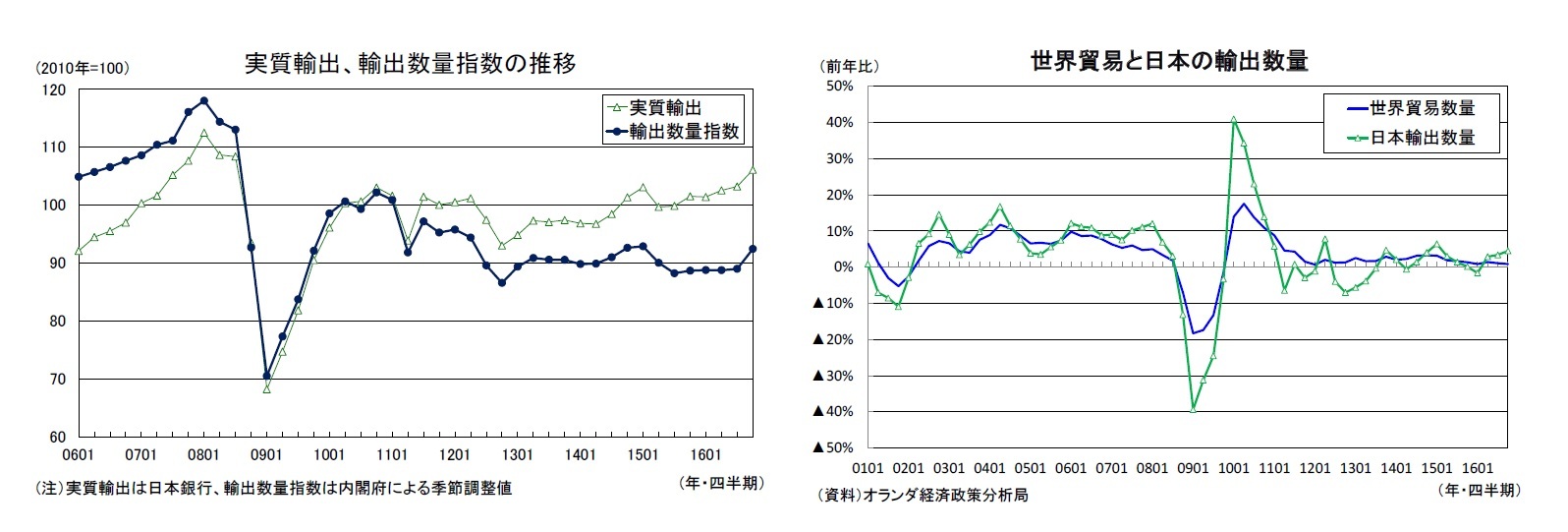

輸出が前期比2.6%の高い伸びとなり、外需寄与度が前期比0.2%(年率1.0%)と7-9月期(寄与度:前期比年率1.6%)に続き成長率を押し上げたことがプラス成長の主因である。

一方、設備投資は前期比0.9%と2四半期ぶりに増加したが、民間消費が前期比▲0.0%と小幅ながら4四半期ぶりに減少したこと、住宅投資の伸びが7-9月期の前期比2.4%から同0.2%へと大きく低下したこと、公的固定資本形成が前期比▲1.8%と大きく落ち込んだことなどから、国内需要が前期比▲0.0%と2四半期連続で減少した。

実質GDP成長率は2016年1-3月期から前期比年率2.3%、1.8%、1.4%、1.0%と減速傾向が続いており、2016年後半は経済成長のほとんどが外需によるもので国内需要は弱めの動きとなっている。その一方で、1年にわたってゼロ%台半ばから後半とされる潜在成長率を上回る伸びを続けたことは景気の安定度を示すものとして一定の評価ができるだろう。

輸出が前期比2.6%の高い伸びとなり、外需寄与度が前期比0.2%(年率1.0%)と7-9月期(寄与度:前期比年率1.6%)に続き成長率を押し上げたことがプラス成長の主因である。

一方、設備投資は前期比0.9%と2四半期ぶりに増加したが、民間消費が前期比▲0.0%と小幅ながら4四半期ぶりに減少したこと、住宅投資の伸びが7-9月期の前期比2.4%から同0.2%へと大きく低下したこと、公的固定資本形成が前期比▲1.8%と大きく落ち込んだことなどから、国内需要が前期比▲0.0%と2四半期連続で減少した。

実質GDP成長率は2016年1-3月期から前期比年率2.3%、1.8%、1.4%、1.0%と減速傾向が続いており、2016年後半は経済成長のほとんどが外需によるもので国内需要は弱めの動きとなっている。その一方で、1年にわたってゼロ%台半ばから後半とされる潜在成長率を上回る伸びを続けたことは景気の安定度を示すものとして一定の評価ができるだろう。

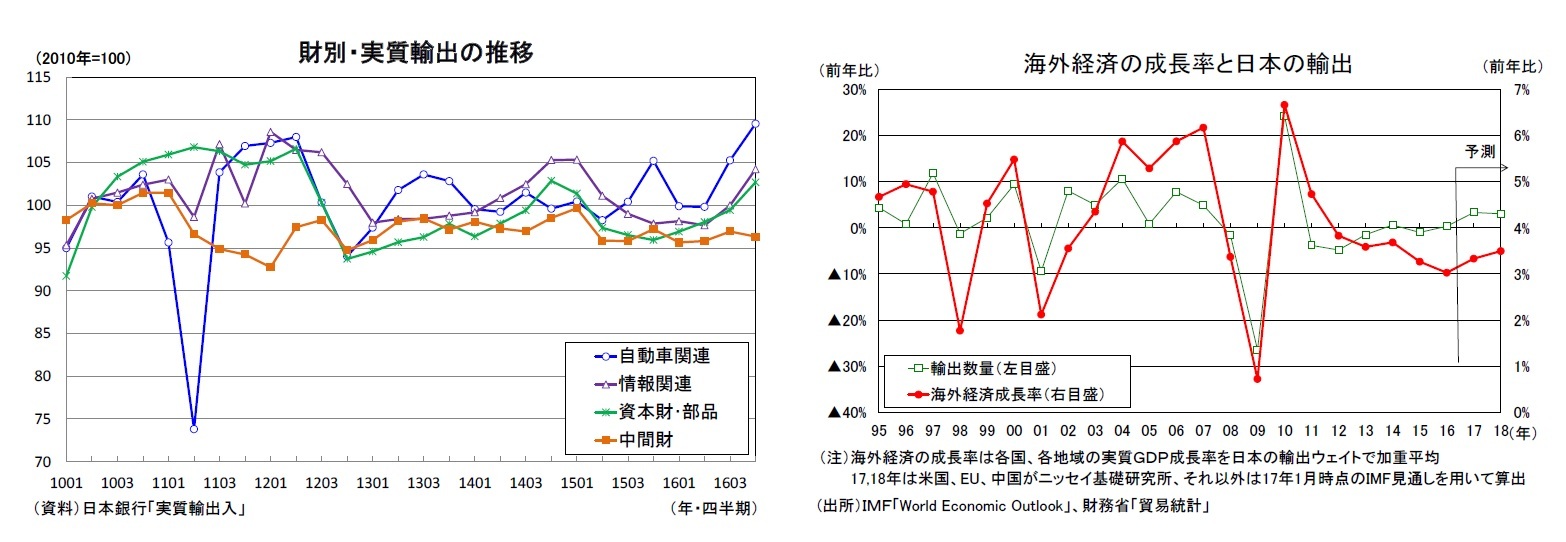

2016年後半に日本の輸出が世界貿易の伸びを上回った背景には、日本は世界的に需要が強い自動車、情報関連分野の輸出ウェイトが高いことがある。日本銀行の実質輸出の動きを財別に見ると、2016年7-9月期、10-12月期と2四半期続けて自動車関連、情報関連が全体の伸びを上回っている。

ただし、先行きについては欧米の自動車販売が頭打ちとなっていること、中国で小型車に係る自動車取得税が2017年1月から引き上げられたことなどから、自動車関連の輸出は減速する可能性が高い。また、情報関連分野の需要拡大は裾野の広がりを伴いつつあるが、その一方で夏場以降の情報関連輸出を大きく押し上げた新型スマートフォン関連の需要は一巡しつつある。

長い目でみれば、日本の輸出は海外経済の成長率と概ね連動している。日本の輸出ウェイトで加重平均した海外経済の成長率は2012年以降、過去平均の4%程度(1980年~)を下回り続けており、2016年は2015年からさらに低下し3%程度になったとみられる。当研究所の海外経済の予測(米国、欧州、中国以外はIMFの予測)に基づけば、海外経済の成長率は2017年が3.3%、2017年が3.5%と徐々に持ち直すが、引き続き過去平均の伸びは下回る。円安による下支えはあるもののリーマン・ショック前のように輸出の伸びが大きく加速することは期待できないだろう。

ただし、先行きについては欧米の自動車販売が頭打ちとなっていること、中国で小型車に係る自動車取得税が2017年1月から引き上げられたことなどから、自動車関連の輸出は減速する可能性が高い。また、情報関連分野の需要拡大は裾野の広がりを伴いつつあるが、その一方で夏場以降の情報関連輸出を大きく押し上げた新型スマートフォン関連の需要は一巡しつつある。

長い目でみれば、日本の輸出は海外経済の成長率と概ね連動している。日本の輸出ウェイトで加重平均した海外経済の成長率は2012年以降、過去平均の4%程度(1980年~)を下回り続けており、2016年は2015年からさらに低下し3%程度になったとみられる。当研究所の海外経済の予測(米国、欧州、中国以外はIMFの予測)に基づけば、海外経済の成長率は2017年が3.3%、2017年が3.5%と徐々に持ち直すが、引き続き過去平均の伸びは下回る。円安による下支えはあるもののリーマン・ショック前のように輸出の伸びが大きく加速することは期待できないだろう。

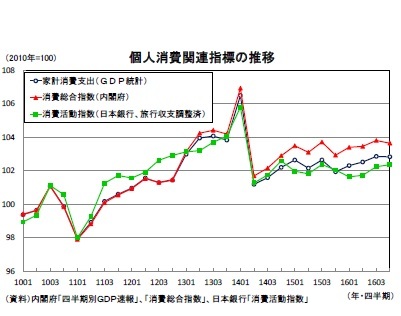

雇用所得環境の改善が続く中でも10-12月期の消費が弱い動きとなったのは、生鮮野菜の価格高騰によって消費者物価が上昇し、実質所得が大きく押し下げられたためである。

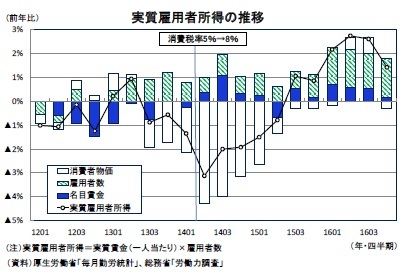

雇用所得環境の改善が続く中でも10-12月期の消費が弱い動きとなったのは、生鮮野菜の価格高騰によって消費者物価が上昇し、実質所得が大きく押し下げられたためである。実質雇用者所得(一人当たり実質賃金×雇用者数)は、雇用者数の高い伸びと円高、原油安に伴う物価上昇率の低下から2016年入り後、前年比で2%台の高い伸びを続けてきたが、10-12月期は生産野菜の価格高騰で消費者物価上昇率(持家の帰属家賃を除く総合)が7-9月期の前年比▲0.5%から同0.4%へと大きく高まったことなどから前年比1.4%となり、7-9月期の同2.6%から伸び率が大きく低下した。

ここにきて生鮮野菜の値上げは一服しているが、2017年入り後はこれまで物価を押し下げていたエネルギー価格が物価の押し上げ要因となる。消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は2017年1-3月期にはプラスに転じ、2017年度にはエネルギー価格の上昇を主因として0%台後半まで伸びを高めるだろう。こうした中、名目賃金の伸び悩みが続けば実質賃金は大きく低下してしまう。

先行きの賃金の伸びを大きく左右する春闘の動向を確認すると、労働組合側の連合では、2017年春季生活闘争方針で賃上げ要求水準を「2%程度を基準(定期昇給分を除く)」と前年と同水準としていた。一方、経営側の経団連では、ベアだけでなく賞与や諸手当も含めた年収ベースでの賃上げを図る方針を示している。

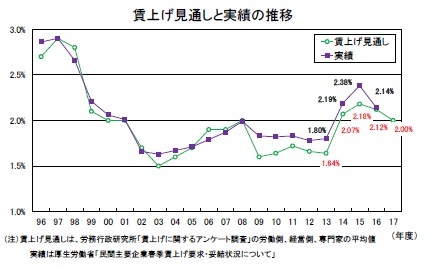

2/1に労務行政研究所が発表した「賃上げに関するアンケート調査」によれば、2017年度の賃上げ見通し(対象は労・使の当事者および労働経済分野の専門家約500人)は平均で2.00%となり前年度を0.12ポイント下回った。

厚生労働省が集計している主要企業の賃上げ実績(「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況について」)は同調査の見通しを若干上回る傾向があるが、前年度からの変化の方向は概ね一致しているため、2017年度の春闘賃上げ率は前年度を下回る可能性が高まったといえるだろう。失業率、有効求人倍率がともにバブル期並みの水準まで改善するなど労働需給は逼迫した状態が続いているが、2016年初からの円高を主因とした企業業績の悪化、消費者物価の下落が賃上げ交渉にマイナスに働いているとみられる。

(2017年02月14日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- QE速報:10-12月期の実質GDPは前期比0.2%(年率1.0%)~外需主導で4四半期連続のプラス成長

- GDP統計の改定で1%近くまで高まった日本の潜在成長率-ゼロ%台前半を前提にした悲観論は間違いだった?

- 家計調査16年12月~乖離する需要側と供給側の消費関連指標

- 鉱工業生産16年12月~10-12月期の生産は消費増税前以来の高い伸び

- 消費者物価(全国16年12月)~全国コアCPIは17年1月にプラス転化へ

- 貿易統計16年12月~10-12月期の外需寄与度は前期比0.3%程度のプラスに

- 企業物価指数(2017年1月)~2015年3月以来の上昇、物価は上昇基調へ

- 景気ウォッチャー調査(17年1月)~回復基調に一服感、トランプ新政権に対する不透明感が重石

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2017・2018年度経済見通し(17年2月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2017・2018年度経済見通し(17年2月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!