- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 健康経営とジェロントロジー~従業員の退職後までを視野に入れた健康経営を

健康経営とジェロントロジー~従業員の退職後までを視野に入れた健康経営を

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任 前田 展弘

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

- 北欧や米国で行われた一卵性双生児を追跡した複数の研究成果を確認すると、遺伝子が寿命に与える影響は20-30%で、残りの70~80%はその他の要因、つまり生活習慣等を含む環境要因とされる。換言すれば、寿命の70-80%を決定づけるのは自分自身の日頃の“行い”ということである。

- 杉澤(1994)によれば、60歳以上2,200人を3年間追跡した結果、男性は加入している組織の数が多いあるいは参加頻度が高い者の方が生命予後が長く、女性は地域との接点において有意な関連はみられない。

- 安梅(2000)によれば、60歳以上1069名を5年間追跡した結果、地域社会の中での人間関係の有無、環境とのかかわりの頻度などを測定する社会関連性指標の結果と生命予後との関連は有意であった。

- 橋本ら(1986)によれば、男性は家族との会話,女性は家族以外との会話が少ない場合、生命予後が短い傾向にある。

- 中西ら(1997)によれば、身体機能を代表する「移動力」の支障とともに、精神機能を示す「会話」の支障も独立した生命予後の規定因子になりうる。

- 岡戸ら(2002)によれば、社会的ネットワークと生命予後を調査した結果、配偶者と同居していない者、社会活動のレベルが低い者、情緒的な支援者のいない者に死亡人数の有意な偏りが認められた。

- 岩佐ら(2005)によれば、主観的幸福感と生命予後の関連について、男女ともに主観的幸福感と生命予後に有意な関連が認められ、主観的幸福感が低いほど生命予後が不良であった。中高年期において、主観的幸福感は生命予後の予測因子として有効である。

- 坂田ら(2002)によれば、生きがいがあるとはっきりいえない者、ストレスがある者、頼られていると思わない者ではそうでない者に比べ、年齢、喫煙、飲酒、高血圧の既往歴を調整しても循環器疾患死亡のリスクが上昇していた。

- 阿曽ら(1995)によれば、将来に対しての希望や自分が有用であることを見出せないとき高死亡率をもたらす。

- Drever and Whitehead(1997)によれば、イングランドとウェールズでは社会階層が高いほど男性の平均寿命が長い。

- マーモット(2007)によれば、社会的な地位が高い人はそうでない人より死亡率が低く、社会的な統合が強い集団のほうがそうでない集団より死亡率が低くなる。

- Bosma et al.(1998)によれば、自分の仕事を自分で決める権限を持っていない人の死亡率は高くなる。

- House(1988)、性別に関わりなく社会的に孤立している人ほど死亡率が高くなる(企業内孤立者の問題とも関連する)。

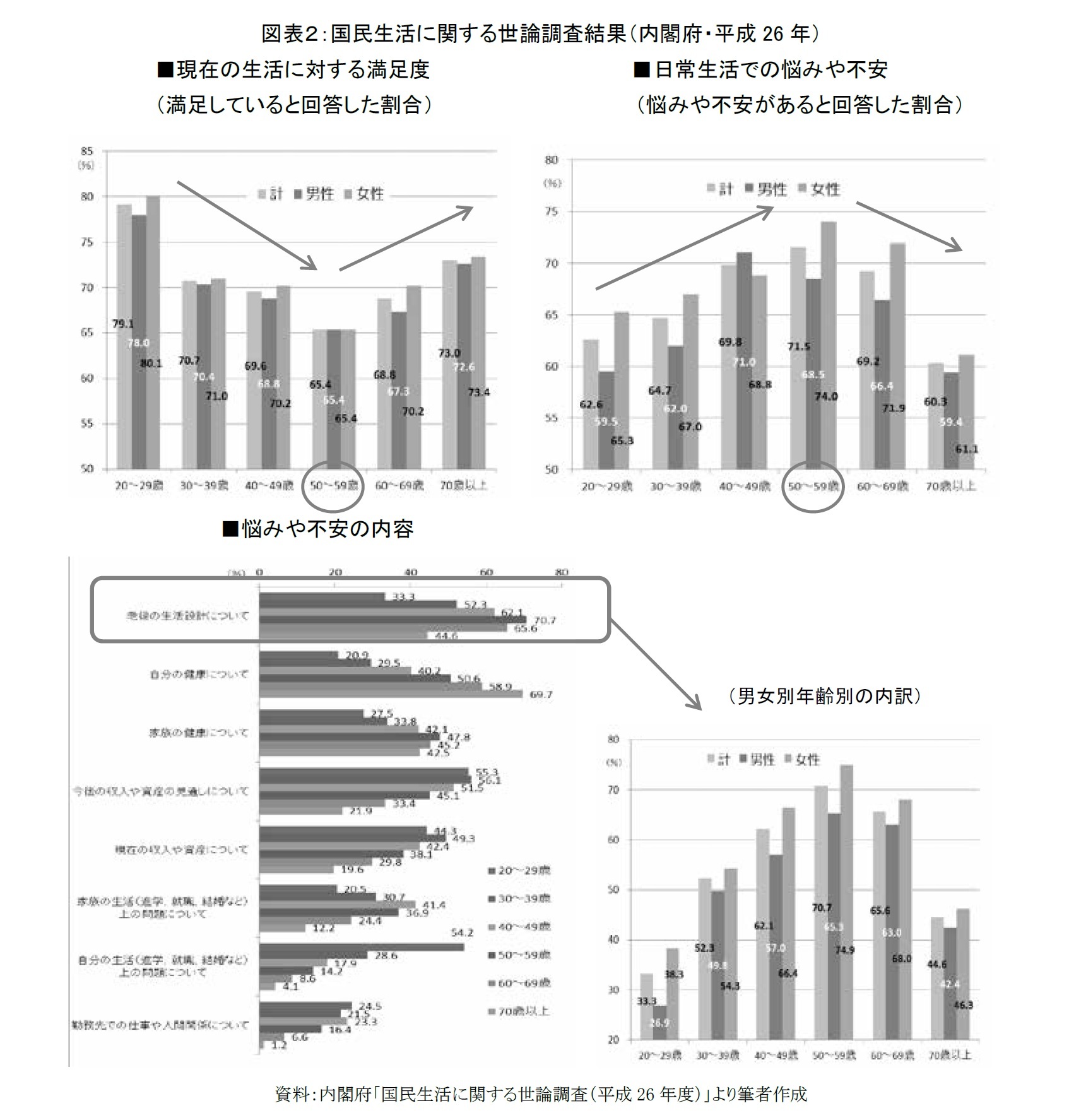

そのような幅広い視点をもとに、健康経営としてこれまで以上に何に取組むべきかを考えると、中高年層、特に「50代」の従業員に対するアプローチの必要性が想起された。理由は、医学的見地からの体調の変化(老化の進行等)ということもあるが、筆者としては「精神的な健康状態」のほうをより注目している。図表2は、内閣府が毎年実施する「国民生活に関する世論調査」の結果である。その中の「現在の生活に対する満足度」を年齢別に見ると50代が最も低い。

一方、日常生活での悩みや不安を抱いている人の割合を見ると50代が最も高い。悩みや不安の原因が何かを尋ねると、その50代で最も多いのは「老後の生活設計」、つまり「将来に対する不安」である。一般的な社会調査の結果であり、企業に勤めている従業員の状況としてそのまま当てはまるかどうかは検証が必要ではあるが、退職時期が現実的に近づいてくるなか、老後生活に対する不安が高まることはむしろ従業員に限った場合のほうが顕著と推察する。さらに近年では役職定年の早期化の動きも見られ、当該層のモラルダウンが起きていることもよく見聞きする。

そうしたことを踏まえても50代従業員の将来不安はより深刻になっていると考える。健康経営において、特定の年齢層に焦点をあてることが好ましいことかどうかは検討を要するが、将来不安の高まりが顕著な50代に対して、その不安を払拭するような支援を行うことは重要だと考える。若手の従業員が中高齢期を明るく展望できるようにするためにも必要なことではないかと考える。

(2016年06月30日「ニッセイ基礎研所報」)

生活研究部 上席研究員・ジェロントロジー推進室兼任

前田 展弘 (まえだ のぶひろ)

研究・専門分野

ジェロントロジー(高齢社会総合研究学)、超高齢社会・市場、高齢者就労問題、ライフデザイン、高齢者のQOL/well-being

03-3512-1878

- 2004年 :ニッセイ基礎研究所入社

2009年度~ :東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員

2022年度~ :東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

2021年度~ :慶応義塾大学ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター 訪問研究員

2023年度 :早稲田大学Life Redesign College(人生100年時代の大学)講師

内閣官房「一億総活躍社会(意見交換会)」招聘(2015年度)

厚生労働省「生涯現役地域づくり普及促進事業有識者委員会」委員長(2024年度)

財務省財務総合政策研究所「高齢社会における選択と集中に関する研究会」委員(2013年度)、「企業の投資戦略に関する研究会」招聘(2016年度)

東京都「東京のグランドデザイン検討委員会」招聘(2015年度)

神奈川県「かながわ人生100歳時代ネットワーク/生涯現役マルチライフ推進プロジェクト」代表(2017-19年度)

生協総研「2050研究会(2050年未来社会構想)」委員(2013-14、16-18年度)

全労済協会「2025年の生活保障と日本社会の構想研究会」委員(2014-15年度)

一般社団法人未来社会共創センター 理事(全体事業統括担当、2020年度~)

一般社団法人定年後研究所 理事(2018-19年度)

【資格】 高齢社会エキスパート(総合)※特別認定者、MBA 他

前田 展弘のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/07 | 日本の高齢社会対策の行方-高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/13 | 日本の高齢社会対策の行方~高齢社会対策大綱の中身とは | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

| 2023/08/08 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 基礎研マンスリー |

| 2023/07/19 | 官民協働による高齢化課題解決の取組視点~85歳以上1000万人時代をどう支えるか | 前田 展弘 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【健康経営とジェロントロジー~従業員の退職後までを視野に入れた健康経営を】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

健康経営とジェロントロジー~従業員の退職後までを視野に入れた健康経営をのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!