- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 健康・ヘルスケア >

- 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――国の「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の削減」に関する目標

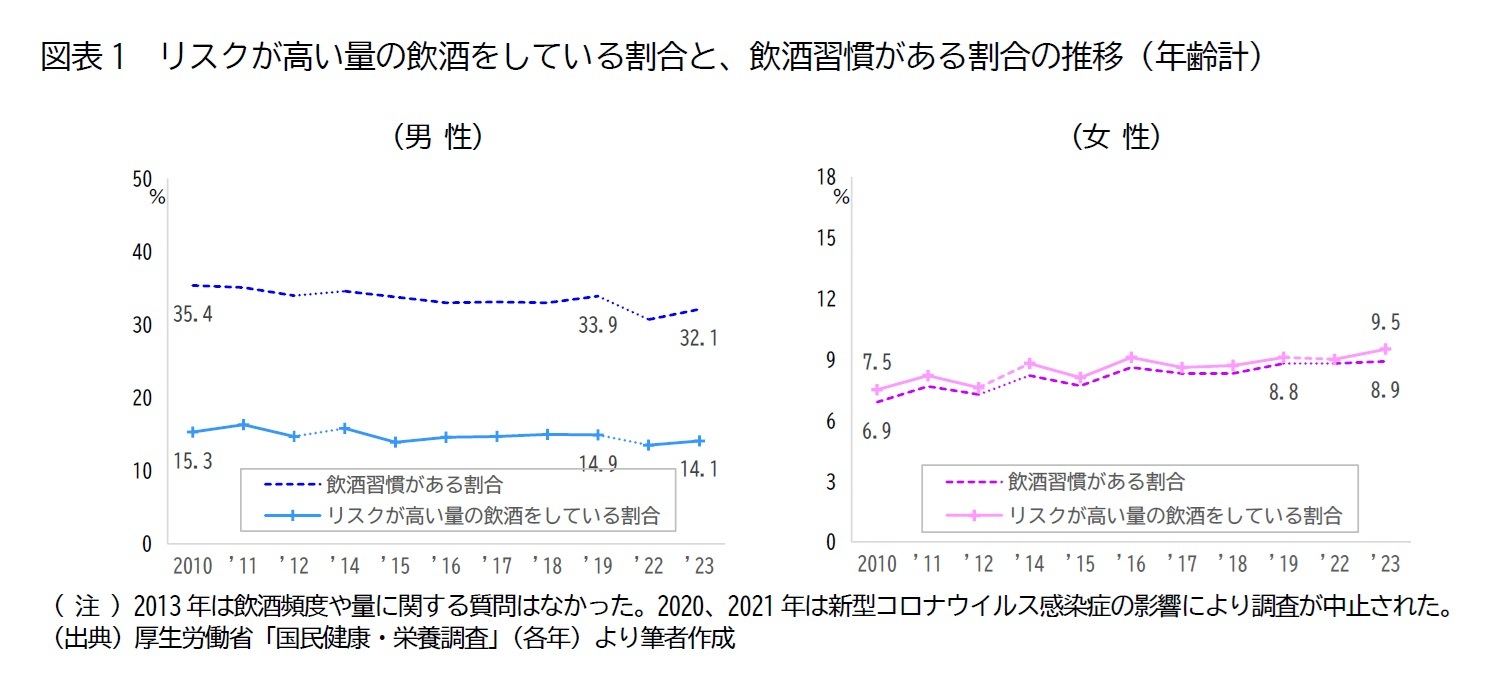

厚生労働省は、1日当たりの純アルコールが、男性で40g以上、女性で20g以上を生活習慣病のリスクを高める飲酒量として定め、適量の飲酒を推奨している。2023年度まで実施されていた「健康日本21(第二次)」の最終評価によると、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている人の割合は、男性が目標の13.0%に対して、2010年度の15.3%が2019年度に14.9%(年齢調整値15.2%)、女性が目標の6.4%に対して、2010年度の7.5%が2019年度に9.1%(年齢調整値9.6%)と、男性では横ばい、女性では上昇しており、いずれも目標を達成していない。2024年度から開始した「健康日本21(第三次)」では、現行の目標(男性13.0%、女性6.4%)を目指すことと、2032年度に男女あわせて10.0%にまで低下させることを目標として掲げている1。

厚生労働省は「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」や「習慣を変える、未来に備えるあなたが決める、お酒のたしなみ方(男性編/女性編)」を公表し、がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などの発症リスクは、1日平均飲酒量に伴いほぼ直線的に上昇することや、虚血性心疾患、脳梗塞は、ある閾値を超えるとリスクが上昇することを紹介するなど、適正な飲酒の周知を行っている。

1 村松容子「生活習慣病のリスクを高める量の飲酒者は男性で横ばい、女性で増加~適正飲酒に向けて、酒類にアルコール量の表記が進む。健康日本 21(第三次)でも女性を中心に引き続き取り組み実施予定。」ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2023年8月28日)https://www.nli-research.co.jp/files/topics/75917_ext_18_0.pdf?site=nli

健康日本21(第三次)における評価では、厚生労働省による「国民健康・栄養調査」の飲酒頻度と飲酒量に対する回答を使って、男性は「週5~6日以上×2合以上」「週3~4日×3合以上」「月1~3日/週1~2日×5合以上」のいずれかに当てはまる場合、女性は「週3~4日以上×1合以上」「週1~2日×3合以上」「月1~3日×5合以上」のいずれかに当てはまる場合2を「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している(以下、「リスクが高い量の飲酒」とする。)」として判定している。また、同調査では、リスクが高い量の飲酒とは別に、週に3回以上飲酒し、飲酒日1日当たり1合以上を飲酒する場合を「飲酒習慣がある」と定義して継続的に集計している。

本稿では、男女それぞれのリスクが高い量の飲酒をしている割合と、飲酒習慣がある割合の推移をみながら男女の飲酒の特徴をとらえていく。

2 国民健康・栄養調査では、飲酒頻度と飲酒量をそれぞれ尋ねており、2つの回答を組み合わせて、男性は「毎日×2合以上」「週5~6日×2合以上」「週3~4日×3合以上」「週1~2日×5合以上」「月1~3日×5合以上」のいずれかに当てはまる場合、女性は「毎日×1合以上」「週5~6日×1合以上」「週3~4日×1合以上」「週1~2日×3合以上」「月1~3日×5合以上」をリスクが高い飲酒量としている。

2――男女の飲酒実態

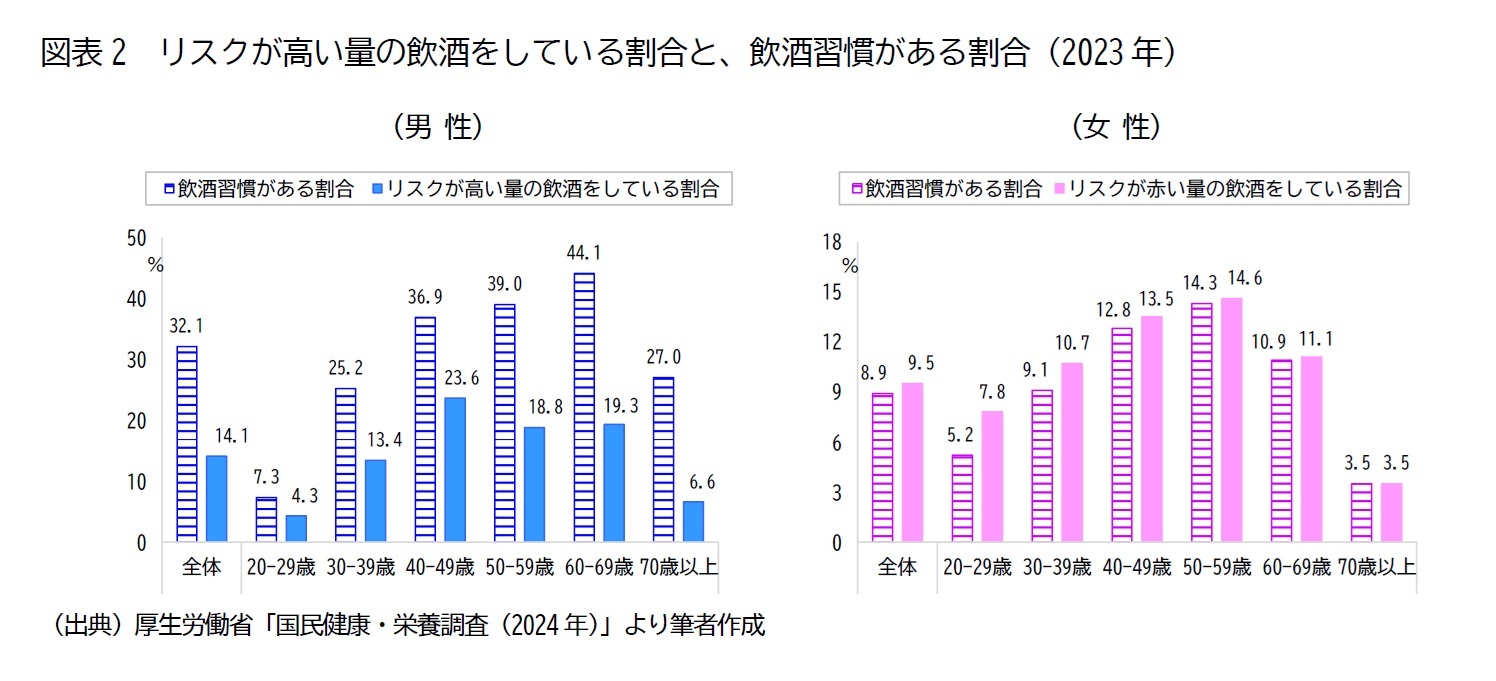

年齢群団別にみても、男性は飲酒習慣がある割合がリスクが高い量の飲酒をしている割合を大きく上回り、女性は両者が拮抗していて、リスクが高い量の飲酒をしている割合が飲酒習慣がある割合を上回るか同程度となっている。

男性の20~29歳と70歳以上、女性の70歳以上は目標をクリアしているが、男性の30~69歳、女性の69歳以下は目標を上回ってリスクが高い量を飲酒している。

3――改善に向けて

一方、女性も50~59歳に向けて飲酒習慣は増えていくが、女性は少量でも健康影響が出やすいため、飲酒習慣の増加に応じてリスクが高い量の飲酒を避けるよう意識づけることが特に重要となる。女性の飲酒習慣やリスクがある量の飲酒が増加傾向となっている理由の1つに、女性の社会進出によって飲酒機会が増えたことが考えられている4。しかし、中高年における就労率や飲酒率はこれまで男性ほど高くなかったため、退職などライフステージによる飲酒量の変化に関する研究は十分ではない。また、厚生労働省の「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」によれば、男性の健康リスクに関する研究は多く蓄積されているが、女性の健康リスクに関する研究はまだ少ない。女性のライフステージによる飲酒頻度や量の変化や、女性の健康リスクに関する研究の蓄積が必要となるだろう。

また、若年層では飲酒習慣が少ないものの、時折リスクが高い量を飲む人が存在する。若年では、生活習慣病への不安は少ないと思われる。したがって、若年層に対しては、改めて飲酒のリスクや男女で影響が異なることを周知したうえで、「1回の飲酒量を適切にする」ことを伝えていく必要があるだろう。

3 村松容子「退職前後の健康状態の変化~退職後も利用できる福利厚生ヘルスケアサービスに期待」ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2022年2月16日)https://www.nli-research.co.jp/files/topics/70241_ext_18_0.pdf?site=nli

4 厚生労働省「健康日本21(第二次)」最終評価報告について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21.html)等。

(2025年10月29日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/29 | 生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して | 村松 容子 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目してのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!