- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 医療・介護・健康・ヘルスケア >

- 医療 >

- 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較

保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

本稿では、ARTデータブックとNDBデータ(NDBオープンデータとして公表されている情報)を比較しながら、保険適用後の受療実態を概観する。保険外で先進医療として認められた技術については、厚生労働省の中央社会保険医療協議会で報告されている実績を用いる。

ただし、各データの集計期間はそれぞれ異なり、ARTデータブックは暦年(1月~12月)、NDBオープンデータは年度(4月~翌年3月)、先進医療の実績報告は7月~翌年6月を1年として集計されている。月別データが公表されているのはNDBオープンデータのみであるため、本稿では、可能な範囲で分析対象期間をそろえながら、実施状況の概要を確認する。

2――受診実績

1|生殖補助医療実施総件数(ARTデータブック)

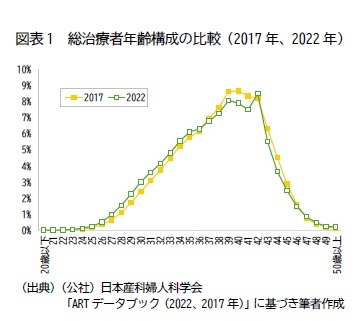

1|生殖補助医療実施総件数(ARTデータブック)日本産科婦人科学会が公表するARTデータブックでは、年間(1月~12月)の生殖補助医療の実績が集計されている。保険適用が始まった2022年の総治療(採卵または胚移植)件数の年齢構成を、5年前(2017年)の年齢構成と比較した(図表1)。なお、総治療件数は年々増加しているため、ここでは総治療件数を1とする年齢別の構成比を示すことで年齢構成の違いをみた。

2022年は2017年と比べ、20代後半~30代の構成比が高いこと、さらに前後の年齢と比べて42歳の割合が突出して高いことが特徴としてあげられる。42歳の突出については、2022年3月末まで実施されていた特定不妊治療費助成事業の影響が考えられる。同事業では、助成回数は1子につき6回(40~42歳に治療を開始した場合は3回)が上限とされていた。4月からの保険では、新たに1子につき6回(40~42歳には3回)の枠が設けられたことから、3月までに助成で上限回数に達していた人が保険適用を待って治療を再開した可能性がある。この影響は、特に2022年に42歳だった患者で顕著だと考えられ、今後は、助成制度から保険への切り替わりの影響が薄れるにつれて、この年齢における突出も徐々に解消していくと考えられる。

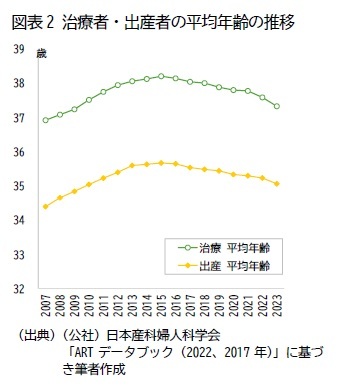

一方、20代後半~30代の構成比の増加は、2022年の保険適用によるものだけではなく、特定不妊治療費助成事業の見直しや、社会環境の変化の影響もあると考えられる。図表2に示すとおり、治療者全体や出産に至った患者の平均年齢は、2015年をピークとして、この10年は低下している。その背景として、2004年度にはじまった特定不妊治療費助成事業は2015年度までは、一人あたりの助成回数に制限はあったが年齢の上限は設けられていなかったが、2016年以降は、助成対象者の年齢に上限1が設けられた。さらに、2015年に閣議決定された「少子化社会対策大綱」では、「学校教育段階において、専門家の意見を参考にしながら、妊娠・出産等に関する医学的・科学的に正しい知識を適切な教材に盛り込む」こととされた。高校保健体育の副教材で女性の妊娠のしやすさの年齢による変化が盛り込まれ2、妊娠のしやすさが年齢に関係していること、また、男女ともに不妊の原因になる可能性があること、若いうちからライフデザインを考える重要性を授業で扱うようになった。

一方、20代後半~30代の構成比の増加は、2022年の保険適用によるものだけではなく、特定不妊治療費助成事業の見直しや、社会環境の変化の影響もあると考えられる。図表2に示すとおり、治療者全体や出産に至った患者の平均年齢は、2015年をピークとして、この10年は低下している。その背景として、2004年度にはじまった特定不妊治療費助成事業は2015年度までは、一人あたりの助成回数に制限はあったが年齢の上限は設けられていなかったが、2016年以降は、助成対象者の年齢に上限1が設けられた。さらに、2015年に閣議決定された「少子化社会対策大綱」では、「学校教育段階において、専門家の意見を参考にしながら、妊娠・出産等に関する医学的・科学的に正しい知識を適切な教材に盛り込む」こととされた。高校保健体育の副教材で女性の妊娠のしやすさの年齢による変化が盛り込まれ2、妊娠のしやすさが年齢に関係していること、また、男女ともに不妊の原因になる可能性があること、若いうちからライフデザインを考える重要性を授業で扱うようになった。2021年は、保険適用を見据えて、それまで患者一人あたりの助成回数が定められていたが、子1人につき6回(40~42歳に治療を開始した場合は3回)に拡充されたほか、所得制限も撤廃された。その結果、相対的に年齢が高い患者が助成対象に加わったと考えられ、図表2の治療者の平均年齢も2021年に一時的に低年齢化のスピードが落ちている。

1 40歳未満は1人当たり6回、40歳以上43歳未満は3回とされた。

2 2015年8月に作成された教材は、後に誤ったグラフが使われていたことが判明する等の問題が見つかり、大きな議論を呼んだ。

3 厚生労働省 第565回中央社会保険医療協議会(2023年11月17日)資料「不妊治療の保険適用に関する関連学会からの意見」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001168439.pdf)

NDBには、原則としてすべての保険診療に関する情報が蓄積される。このまま蓄積が進めば、個人ごとに生涯にわたって受けた診療を把握することも可能となるデータベースである。現在は、許可された分析に対して目的に応じ必要な項目が提供されているほか、性・年齢群(5歳刻み)、地域別(都道府県、2次医療圏)、診療月別などの集団に関する集計結果が、年度別(4月~翌年3月)にNDBオープンデータとして厚生労働省のサイトから公表されている。

2022年度および2023年度のNDBオープンデータから、今回保険適用となった高度生殖補助医療のうち「採卵術」と「胚移植術」について、診療月別実施件数の推移を図表3に示す。採卵術では、保険適用直後である2022年4月の実施件数が、胚移植術では4月および5月の実施件数がやや低かったものの、その後はおおむね横ばいで推移した。保険適用に際しては、年度をまたぐ一回の治療について、経過措置として2022年3月末まで実施されていた特定不妊治療費助成事業による助成金も対象となっていたことから、一部の患者は助成金で治療を行った可能性がある。また、採卵術の実施件数が胚移植術の実施件数を上回ったのは最初の4か月のみであり、2022年8月以降は胚移植術の方が多く実施されていた。1回の採卵で複数個の胚ができる患者が多いことによると考えられる4。

4 保険を使って凍結した余剰胚がある場合、胚移植が優先となり、次の採卵は保険適用されない。2023年度のNDBオープンデータによると、1回の採卵で2~5個の胚ができる割合がもっとも高いが、若年では10個以上の割合も高い

5 「ARTデータブック2023」には、年齢別移植数は掲載されているが、本レポート記載時点で年齢別採卵数は掲載されていない。ただし、2022年までの年齢別採卵数によると、42歳以下は全体の8割程度だったことから、2023年の42歳以下の採卵数を、全採卵数の8割程度と見なした。

2022年の保険適用拡大にあたっては、「生殖医療ガイドライン6」における推奨レベルA(実施すること等を強く勧められる)とB(実施すること等が勧められる)に該当する医療技術は、原則として、保険適用とされた。推奨レベルC(実施すること等が考慮される)の医療技術は保険適用外とされたが、医療機関から申請のあったものは、順次審査を経て先進医療で実施することになった7。

先進医療には、未承認・適用外の医薬品や医療機器の使用を伴わない医療技術等で人体への影響が小さいとされる先進医療Aと、未承認・適応外の医薬品・医療機器の使用を伴う医療技術等で、安全性や有効性を考慮して実施され、実施環境・技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要すると判断される先進医療Bに分けられる。2022年4月時点では、不妊治療に関する先進医療Aは7技術だったが、次々追加され、2024年6月末の時点で、不妊治療に関連する先進医療Aは12技術、先進医療Bは2技術となっている。

2023年7月1日~2024年6月30日までの1年間について、実施状況をみると、先進医療Aの12技術は計172,946件(先進医療費は計約76億円)、先進医療Bの2技術は計389件(同 計約1億円)実施されている。これは、先進医療Aの総実施件数175,505件(同 約113億円)の98.5%(同 67.6%)、先進医療Bの総実施件数1,764件(同 6.5億円)の22.1%(同 16.4%)にあたる。

着床前胚異数性検査(PGT-A)8は、ガイドラインにおける推奨レベルがBだったが、まだ検査精度がまだ発展段階と判断され、2023年4月に先進医療Bとされ、対象も流産や死産を繰り返している場合等に限られた。当初は、安全や有効性について重点的な観察・評価するための期間を2028年3月末、実施予定数を383件の計画として実施していたが、2023年7月1日~2024年6月30日に332件(先進医療費 約9,700万円)を実施しており、2025年9月に、流産や死産を繰り返すパートナーなどに限っていたルールを見直し、高年齢(35歳以上が目安)の不妊症のパートナーにも広げる方針を示した9。現在、採卵する人の75%程度が35歳以上なので、対象者は大幅に増えることになる。

6 保険適用拡大にあたって国の要請のもと作成された。国内外で広く、頻繁に行われている検査・治療を対象に、国内外の文献・ガイドラインから、そのエビデンスレベルを考慮したうえで、益と害のバランス、価値観や好み・浸透度、コストや資源の利用を加味して推奨レベルをA(実施すること等を強く勧められる)、B(実施すること等が勧められる)、C(実施すること等が考慮される)の3段階で評価している。

7 村松容子「不妊治療の保険適用拡大後の受療実態(https://www.nli-research.co.jp/files/topics/76625_ext_18_0.pdf)」ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2023年11月7日)

8 厚生労働省 先進医療技術審査部会資料によると、胚盤胞の栄養外胚葉細胞を4~5細胞生検し、染色体数的異常の判定を行う。数的異常を認めない胚を優先的に移植することで、着床率・妊娠率の向上と流産率の低下が得られるとされている。

9 重い遺伝性の病気が子どもに伝わる可能性を受精卵の遺伝子から調べる「着床前遺伝学的検査(PGT-M)」は、検査の実施には倫理的な議論などが欠かせないため、日本産科婦人科学会と日本医学会が連携して議論を進めていくことが発表されている。(2025年6月28日 日本経済新聞「日産婦、着床前診断で日本医学会と連携へ 検査の審査体制手厚く」)

(2025年09月18日「基礎研レポート」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/02 | 日本女性の“やせ”の特徴 | 村松 容子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年09月18日

保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 -

2025年09月18日

不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 -

2025年09月18日

資金循環統計(25年4-6月期)~個人金融資産は2239兆円と過去最高を更新、投信・国債・定期預金への資金流入が目立つ -

2025年09月18日

欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 -

2025年09月18日

米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!