- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費文化 >

- 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話)

2025年09月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――イマーシブ=手段

絵画というものは、それ自体が視覚に訴えるメディアであり、そこに描かれた主題や技法、空気感によって観る者を惹きつける力を持つ。かたや、イマーシブミュージアムでは、モネやゴッホの名画を巨大スクリーンに映したり、壁面や床にまで広げて空間を包み込むような演出を加えたり、動きを持たせたりすることで、「没入感」を視覚演出という手段を通じて意図的に高めることができる。これは、同じコンテンツであっても、受け手の「没入感」が、コンテンツと消費者との媒介手段に大きく依存していることを示している。

他にもテーマパークにおけるテーマエリアの設計は、物語や世界観を空間に落とし込んで展開することで、来場者にその世界に「入り込んだ」と感じさせている。この時消費者は、建築や造形、音響、視覚演出といった複合的な要素を「媒介手段」とし、情報(=テーマ)を体験(=没入)へと変換している仕組みに期待しているのである。極端に言えば、「ハリー・ポッター」をテーマにしたエンタメ施設をつくるにしても、子どもたちが段ボールや廃材などを活用して作り上げた手作り感満載の空間と、ユニバーサルスタジオジャンパンにある「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」や、としまえん跡地にできた「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」を比較した際に、ハリー・ポッターという同じ世界観やストーリーをベースにしているのにもかかわらずその空間への没入度には大きな差が生まれるだろう。前述した子どもたちが遊びで作り上げた空間が比較対象にふさわしいとは思わないが、筆者が言いたいのはテーマパークにおける没入感は、テーマパーク側が具現化したい世界観(ストーリー)と消費者を「より精巧な作り込み」によって媒介することで成り立つ、という点なのである1。

劇というものは物語やシナリオという無形のメディア(情報)を演技という形で具現化させるわけだが、通常の劇では観客と舞台に隔たりがあり、観客は受動的にその劇(コンテンツ)を享受する事となる。しかし、観客自身がその世界の登場人物・当事者として演出に巻き込まれ、物語に積極的に関わりをもつことができるイマーシブシアターにおいては、観客と演者が同一空間を共有し、時には対話的に関与する形式が没入感を生み出す。同じ演目であっても、普通の劇とイマーシブシアターとで没入感に差が生まれるのは、本来受動的な姿勢であるはずの観客に、能動性を持たせるからである。この時、イマーシブシアターは、劇と観客とを「主体性を持たせる演出」で媒介する事で観客の没入感を実現しているわけである。

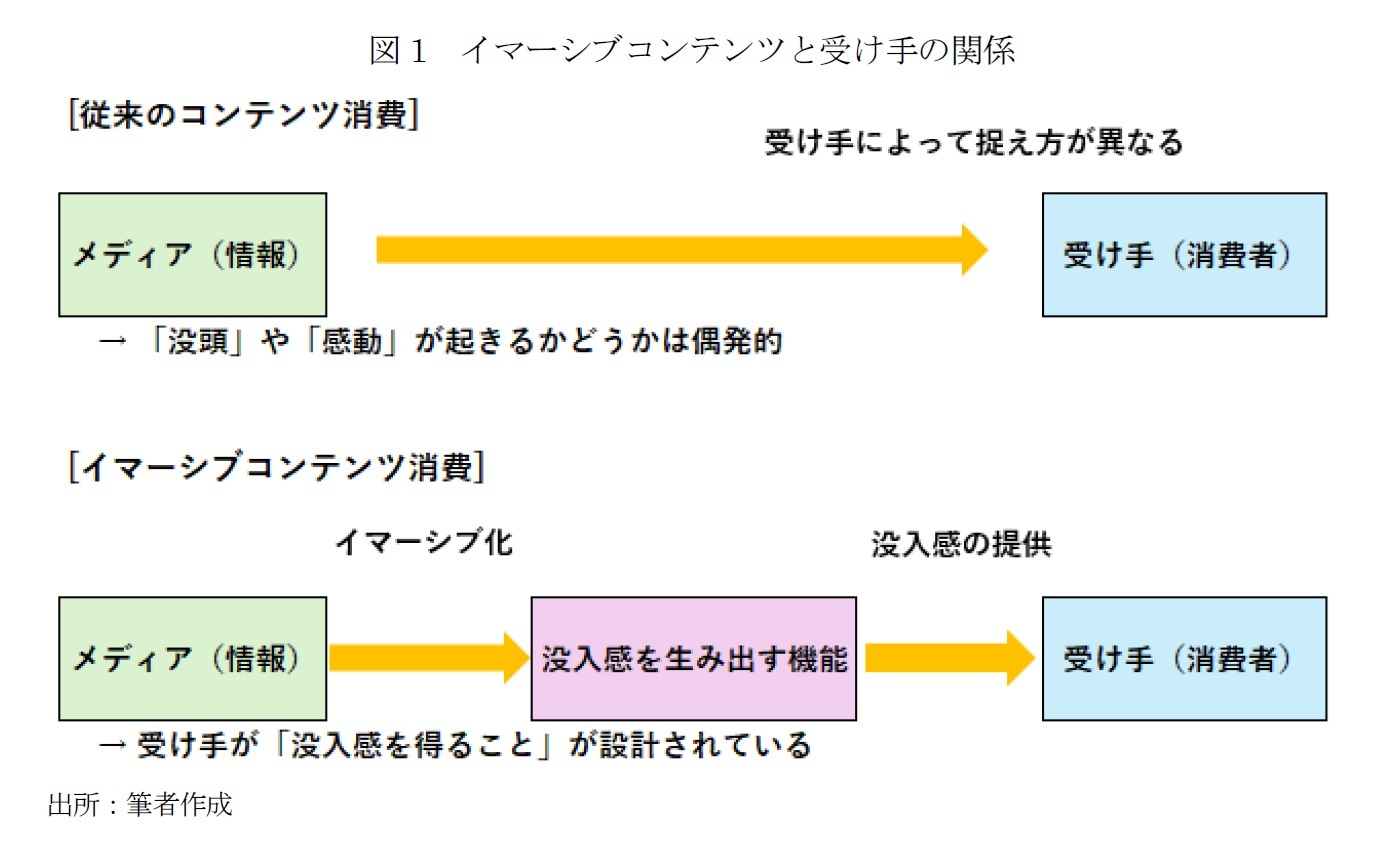

このように、絵画であれ、世界観であれ、観劇であれ、それ自体は本来、静的な情報メディアであり、感動や喜びをもたらすものだが、意図的に没入感をもたらすものではないため、「没入感を生み出す手段」を付加することで、消費者にとってイマーシブな体験ができるモノとして再構築することができる。つまり、イマーシブコンテンツとは、メディアとその情報の受け手の間に入り、没入体験へと翻訳・再構築した手段を媒介させる、という、「機能そのもの」を指していると筆者は考えるのだ。同じ動画鑑賞であっても、スマホで観るのと、大型スクリーンで観るのと、VRゴーグル等を用いて観るのとでは、同じ動画を見ていても没入感は異なるだろう。動画というコンテンツ(メディア)を如何に鑑賞するか、という「手段そのものの違い」が没入感の差を与えているわかりやすい例だ。

他にもテーマパークにおけるテーマエリアの設計は、物語や世界観を空間に落とし込んで展開することで、来場者にその世界に「入り込んだ」と感じさせている。この時消費者は、建築や造形、音響、視覚演出といった複合的な要素を「媒介手段」とし、情報(=テーマ)を体験(=没入)へと変換している仕組みに期待しているのである。極端に言えば、「ハリー・ポッター」をテーマにしたエンタメ施設をつくるにしても、子どもたちが段ボールや廃材などを活用して作り上げた手作り感満載の空間と、ユニバーサルスタジオジャンパンにある「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」や、としまえん跡地にできた「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」を比較した際に、ハリー・ポッターという同じ世界観やストーリーをベースにしているのにもかかわらずその空間への没入度には大きな差が生まれるだろう。前述した子どもたちが遊びで作り上げた空間が比較対象にふさわしいとは思わないが、筆者が言いたいのはテーマパークにおける没入感は、テーマパーク側が具現化したい世界観(ストーリー)と消費者を「より精巧な作り込み」によって媒介することで成り立つ、という点なのである1。

劇というものは物語やシナリオという無形のメディア(情報)を演技という形で具現化させるわけだが、通常の劇では観客と舞台に隔たりがあり、観客は受動的にその劇(コンテンツ)を享受する事となる。しかし、観客自身がその世界の登場人物・当事者として演出に巻き込まれ、物語に積極的に関わりをもつことができるイマーシブシアターにおいては、観客と演者が同一空間を共有し、時には対話的に関与する形式が没入感を生み出す。同じ演目であっても、普通の劇とイマーシブシアターとで没入感に差が生まれるのは、本来受動的な姿勢であるはずの観客に、能動性を持たせるからである。この時、イマーシブシアターは、劇と観客とを「主体性を持たせる演出」で媒介する事で観客の没入感を実現しているわけである。

このように、絵画であれ、世界観であれ、観劇であれ、それ自体は本来、静的な情報メディアであり、感動や喜びをもたらすものだが、意図的に没入感をもたらすものではないため、「没入感を生み出す手段」を付加することで、消費者にとってイマーシブな体験ができるモノとして再構築することができる。つまり、イマーシブコンテンツとは、メディアとその情報の受け手の間に入り、没入体験へと翻訳・再構築した手段を媒介させる、という、「機能そのもの」を指していると筆者は考えるのだ。同じ動画鑑賞であっても、スマホで観るのと、大型スクリーンで観るのと、VRゴーグル等を用いて観るのとでは、同じ動画を見ていても没入感は異なるだろう。動画というコンテンツ(メディア)を如何に鑑賞するか、という「手段そのものの違い」が没入感の差を与えているわかりやすい例だ。

1 地方の祭りに出店しているような移動式お化け屋敷と、富士急ハイランドにある「戦慄迷宮」が同じお化け屋敷だからといって怖さが同じわけではなく、演出や作り込みがされている方がより、その世界=恐怖に浸ることができる。また、2024年2月26日にBBC によって報道されたニュースによれば、映画『チャーリーとチョコレート工場』の世界を体験できるイベント「Willy's Chocolate Experience」は、その質の低さから入場者からのクレームが殺到し、警察沙汰にまで至ったという。このイベントの入場料は35ポンド(約6700円)で、全てを回るのに45分から1時間はかかるということだった。Willy's Chocolate Experienceの広告では、イベント会場の空間を描いた画像として、実際とはまったく違うAI生成の画像が使用されていたためその全容が広告からはわからなく、消費者の期待値は上がっていた。しかし、実際の会場は、廃屋のような倉庫の内部に、お城の形の空気の入ったトランポリンや手作り感いっぱいの虹のアーチ、カフェテリアのテーブルが適当に置かれているだけで、歩いて回るのに5分もかからないものだったという。「イマーシブコンテンツ」を謳っていてもそのクオリティはピンからキリまであるのだ。

2――「没入感を生み出す機能」そのものの商材化

「没入」2という言葉には、人が自発的に経験する主観的な感覚(夢中になる、のめり込むといった心理状態)を指す場合と、現代の市場やエンターテインメントの文脈で用いられる「没入感を意図的に生み出す仕組みや手段」を指す場合とが併存している。すなわち、「没入」が感情そのものを表すのか、それとも意図的に設計された体験を指すのかという点で、本質的な差異が存在しているのである。この二重性ゆえに、近年「没入感」という言葉が多用される状況に違和感を抱く人も少なくない。

今やイマーシブや没入感という言葉は、人を引き付けるが実態のわかりづらいキャッチコピーのように使われている感がある3。言い換えれば、消費者が「その世界や空間に入り込めるはずだ」という漠然としたイメージを喚起する言葉として、つまり、実際の中身よりも「没入できるに違いない」という期待を生み出す呼び水のような役割を果たしているのである。一般的な単語としての「没入」は体験者の内側から自然に生まれる主観的な感情や状態を指していたのに対し、現代の「没入」は企業やクリエイターが技術や演出を駆使して人工的に設計した体験そのものを意味している。したがって、「このサービスでは特定の技術を用いて意図的にあなたを没入状態に導きます」と提示すること自体がサービスの価値となっているのである。この構造においては、もはや「集中」や「熱中」「没頭」といった既存の言葉では代替できず、消費者が曖昧に共有している「没入感=よくわからないけれど特別な体験ができる」という期待に働きかける、という明確な意図をもって「イマーシブ」という言葉が使われている。すなわち、イマーシブという語は「没入感を生み出す仕組みを体験できる機会」を意味する概念として定着し、同時にマーケティング用語として強力に機能しているのである。それ故に、体験の中身やコンテンツの質そのもの以上に、「イマーシブである」というラベルや形式に注目が集まりやすい傾向がある。

少なくともイマーシブ市場においては「何かを観て結果として没入する」のではなく、「没入したいからイマーシブと銘打たれた体験を選ぶ」という逆転現象が生じているのである。ここで消費者が消費しているのはコンテンツそのものではなく、没入を保証する仕組み自体であり、没入感という内在的な感情を意図的に刺激されるはずという「期待」に価値を認めている点に特徴がある。結果として「没入感を生み出す機能」そのものが商材化され、「イマーシブであること」自体が消費対象として成立するのである。

2 もっとも、「没入」という言葉は古くから存在し、絵画や小説に心を奪われて見入ってしまうことを没入と表現しても不自然ではない。没入、没頭、熱中といった類語はあくまでも主観的感覚を指すものであり、その使い方に正解や不正解はない。したがって「絵画に没入した」と誰かが述べたとしても、そこに筆者の言うような意図的な仕掛けがないから没入ではなく没頭だと指摘するのは筋違いである。

3 “今”イマーシブという言葉が盛んに使われるようになった理由は、間違いなく森岡毅氏が率いる株式会社刀がイマーシブという言葉を海外市場から持ち込み、没入することで得られる個々の体験価値の差異そのものに市場性があることを提示したからだろう。森岡氏が2018年にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで「ホテル・アルバート」をプロデュースしたことでその言葉が知られるようになった通り、少なからず日本においてイマーシブという言葉は、イマーシブシアター(体験型演劇)の文脈で使われることが多かった。併せて2024年には、完全没入型テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」が開業し、イマーシブシアター延いてはイマーシブという聞き馴染みのない言葉を紹介する上で「没入型○○」「完全没入体験」といった具合に、参加者自身が能動的にその世界観に入り込むことができる事・そのコンテンツに没頭することができる事そのものに価値があることを提示し、主体性を伴わないコンテンツと意図的に差別化を行う事で、「イマーシブ」という言葉自体のブランディングがなされた。

消費者にとっては目新しい言葉として享受されていったわけだが、既存の体験型・参加型エンタメもその言葉の新規性に肖るようになった。なぜなら、そのようなコンテンツも部分的に主体性が必要だったり、世界観にのめり込むことができるなど、没入要素が提供されていたからだ。脱出ゲームや非日常性が提供されるコンカフェがいい例だ。それに伴いイマーシブという言葉自体が大衆化し、陳腐で全く没入感のない「自称イマーシブコンテンツ(施設)」も蔓延り始めているのが現状だ。

今やイマーシブや没入感という言葉は、人を引き付けるが実態のわかりづらいキャッチコピーのように使われている感がある3。言い換えれば、消費者が「その世界や空間に入り込めるはずだ」という漠然としたイメージを喚起する言葉として、つまり、実際の中身よりも「没入できるに違いない」という期待を生み出す呼び水のような役割を果たしているのである。一般的な単語としての「没入」は体験者の内側から自然に生まれる主観的な感情や状態を指していたのに対し、現代の「没入」は企業やクリエイターが技術や演出を駆使して人工的に設計した体験そのものを意味している。したがって、「このサービスでは特定の技術を用いて意図的にあなたを没入状態に導きます」と提示すること自体がサービスの価値となっているのである。この構造においては、もはや「集中」や「熱中」「没頭」といった既存の言葉では代替できず、消費者が曖昧に共有している「没入感=よくわからないけれど特別な体験ができる」という期待に働きかける、という明確な意図をもって「イマーシブ」という言葉が使われている。すなわち、イマーシブという語は「没入感を生み出す仕組みを体験できる機会」を意味する概念として定着し、同時にマーケティング用語として強力に機能しているのである。それ故に、体験の中身やコンテンツの質そのもの以上に、「イマーシブである」というラベルや形式に注目が集まりやすい傾向がある。

少なくともイマーシブ市場においては「何かを観て結果として没入する」のではなく、「没入したいからイマーシブと銘打たれた体験を選ぶ」という逆転現象が生じているのである。ここで消費者が消費しているのはコンテンツそのものではなく、没入を保証する仕組み自体であり、没入感という内在的な感情を意図的に刺激されるはずという「期待」に価値を認めている点に特徴がある。結果として「没入感を生み出す機能」そのものが商材化され、「イマーシブであること」自体が消費対象として成立するのである。

2 もっとも、「没入」という言葉は古くから存在し、絵画や小説に心を奪われて見入ってしまうことを没入と表現しても不自然ではない。没入、没頭、熱中といった類語はあくまでも主観的感覚を指すものであり、その使い方に正解や不正解はない。したがって「絵画に没入した」と誰かが述べたとしても、そこに筆者の言うような意図的な仕掛けがないから没入ではなく没頭だと指摘するのは筋違いである。

3 “今”イマーシブという言葉が盛んに使われるようになった理由は、間違いなく森岡毅氏が率いる株式会社刀がイマーシブという言葉を海外市場から持ち込み、没入することで得られる個々の体験価値の差異そのものに市場性があることを提示したからだろう。森岡氏が2018年にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで「ホテル・アルバート」をプロデュースしたことでその言葉が知られるようになった通り、少なからず日本においてイマーシブという言葉は、イマーシブシアター(体験型演劇)の文脈で使われることが多かった。併せて2024年には、完全没入型テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」が開業し、イマーシブシアター延いてはイマーシブという聞き馴染みのない言葉を紹介する上で「没入型○○」「完全没入体験」といった具合に、参加者自身が能動的にその世界観に入り込むことができる事・そのコンテンツに没頭することができる事そのものに価値があることを提示し、主体性を伴わないコンテンツと意図的に差別化を行う事で、「イマーシブ」という言葉自体のブランディングがなされた。

消費者にとっては目新しい言葉として享受されていったわけだが、既存の体験型・参加型エンタメもその言葉の新規性に肖るようになった。なぜなら、そのようなコンテンツも部分的に主体性が必要だったり、世界観にのめり込むことができるなど、没入要素が提供されていたからだ。脱出ゲームや非日常性が提供されるコンカフェがいい例だ。それに伴いイマーシブという言葉自体が大衆化し、陳腐で全く没入感のない「自称イマーシブコンテンツ(施設)」も蔓延り始めているのが現状だ。

(2025年09月12日「基礎研レター」)

関連レポート

- 完全没入型テーマパーク“Universal Epic Universe” いよいよ5月22日オープン-今日もまたエンタメの話を。(第3話)

- イマーシブコンテンツの評価軸-如何に「没入感」を評価すべきなのか

- イマーシブ(没入感)の時代-「非傍観型トキ消費」という消費活動

- ご当地VTuber「沢ところ」に2回目のインタビューをしてみた-今日もまたエンタメの話でも。(第6話)

- 「スター・ウォーズ」ファン同士をつなぐ“SWAG”とは-今日もまたエンタメの話でも。(第5話)

- 小学生から圧倒的人気【推しの子】-今日もまたエンタメの話でも。(第4話)

- 特別展「チ。 ―地球の運動について― 地球(いわ)が動く」に行ってきた!!-今日もまたエンタメの話でも。(第2話)

- 今日もまたエンタメの話でも。

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!