- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費文化 >

- 今日もまたエンタメの話でも。

コラム

2025年04月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――キャラクター大国日本

先日、池袋を訪れた際のことである。街中を歩く人々の多くが、カバンにマスコットや缶バッジなどのキャラクターグッズを身に着けていることに気づいた。さすがは“キャラクター大国”とも言える日本であると感心したが、池袋という土地柄を考えれば、ある意味当然とも言える。池袋にはアニメグッズの専門店「アニメイト」の1号店をはじめ、マンガ・アニメ関連の商品を取り扱うショップやカフェが多数存在し、「乙女ロード」と呼ばれるエリアも広く知られている。また、JR池袋駅東口から徒歩4分の場所に、東京都が事業主体、一般社団法人日本動画協会が運営するアニメ専門展示施設「アニメ東京ステーション」が2023年10月に開業した。池袋は、秋葉原と並ぶコンテンツ文化との親和性の高い都市なのである。このような背景から、アニメやマンガを好む人々が池袋に集まりやすく、キャラクターグッズを持ち歩く人の割合も必然的に多くなると考えられる。しかしその日、自宅に戻るまで街を意識的に観察してみると、池袋に限らず、他の地域でもキャラクターグッズを身に着けた人々を多く見かけた。ご当地キャラクターやアイドル、応援しているスポーツチームのマスコットなど、何らかのIP(知的財産)を活用したグッズが、日常的に人々の身近に存在しているのである。店頭に並ぶキャラクター商品やポスター、広告のみならず、電車で隣に立っている人や道ですれ違う人でさえもが、無意識のうちにキャラクターの存在を他者に知らせるメディアとなっており、ある意味私たちの生活そのものがキャラクタービジネスの中に組み込まれていると言えるのではないだろうか。

2――コンテンツって結局何なの?

コンテンツとは、英語の “contents” に由来し、主に「情報の中身」や「内容」を意味する言葉である。情報を伝えるための中核を成すものであり、テキスト、動画、画像といった多様な形式がコンテンツと呼ばれている。たとえば特定のキャラクターを主題としたアニメ、マンガ、ゲーム、小説、グッズなどの一連の作品群をキャラクターコンテンツという。また、我々が日常的に利用するSNSの投稿も、情報を含んでいるという観点からすればコンテンツの一形態であると言える。さらには、誰かに何かを伝える手紙でさえもコンテンツとなり得る。近年では、単なる情報提供を超え、ユーザーに体験や感情、価値を提供する仕組みもコンテンツと見なされるようになっており、遊園地のアトラクションなどは「体験型コンテンツ」と呼ばれることもある。

また、コンテンツには、複数の要素が統合された「複合体」としての側面もある。たとえば、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに存在するアトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™」を例に挙げると、このコンテンツは1994年発売のスーパーファミコン用ソフト『スーパードンキーコング』というコンテンツに登場するキャラクター、「ドンキーコング」を起点として構成されている。このコンテンツには、デザイン、名称、音楽、世界観、ストーリーなどの要素が含まれており、これらを総称してIP(Intellectual Property=知的財産)と呼ぶことができる。IPはライセンス(使用許諾)を通じて他者に利用され、グッズ展開やタイアップ企画などによって活用される。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにとっては、このIPを用いて「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™」という新たなコンテンツ(商品・サービス)を提供しているということになる。ユーザーがコンテンツの中に入るための装置と場所を提供しているとも言えるだろう。

また、「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™」そのものもが擁するストーリー性や演出も体験者に感情や情報を与えるコンテンツであり、一方、アトラクションを構成するローラーコースターという機械装置(ハードウェア)もまた、高低差、スピード、揺れ、などの物理的要素を通じて感情を揺さぶる、いわば「フィジカルなコンテンツ」であると言える。ここで注目すべきは、IPというものが本質的には無形資産であるという点である。IPは、何らかの形で表現・可視化されなければ、ユーザーと接点を持つことができない。そのため、消費者との接触には有形の手段(商品、施設、メディアなど)への依存が不可避となる。逆に、物理的な装置であるローラーコースターも、感情を操作するという意味ではコンテンツだが、それ単体では単なる乗り物に過ぎない。だが、そこにストーリーや世界観といった「テーマ=コンテンツ」が加わることで、単なるハードではなく感情に訴えかける没入型コンテンツへと昇華されるのである

また、コンテンツには、複数の要素が統合された「複合体」としての側面もある。たとえば、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに存在するアトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™」を例に挙げると、このコンテンツは1994年発売のスーパーファミコン用ソフト『スーパードンキーコング』というコンテンツに登場するキャラクター、「ドンキーコング」を起点として構成されている。このコンテンツには、デザイン、名称、音楽、世界観、ストーリーなどの要素が含まれており、これらを総称してIP(Intellectual Property=知的財産)と呼ぶことができる。IPはライセンス(使用許諾)を通じて他者に利用され、グッズ展開やタイアップ企画などによって活用される。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにとっては、このIPを用いて「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™」という新たなコンテンツ(商品・サービス)を提供しているということになる。ユーザーがコンテンツの中に入るための装置と場所を提供しているとも言えるだろう。

また、「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ™」そのものもが擁するストーリー性や演出も体験者に感情や情報を与えるコンテンツであり、一方、アトラクションを構成するローラーコースターという機械装置(ハードウェア)もまた、高低差、スピード、揺れ、などの物理的要素を通じて感情を揺さぶる、いわば「フィジカルなコンテンツ」であると言える。ここで注目すべきは、IPというものが本質的には無形資産であるという点である。IPは、何らかの形で表現・可視化されなければ、ユーザーと接点を持つことができない。そのため、消費者との接触には有形の手段(商品、施設、メディアなど)への依存が不可避となる。逆に、物理的な装置であるローラーコースターも、感情を操作するという意味ではコンテンツだが、それ単体では単なる乗り物に過ぎない。だが、そこにストーリーや世界観といった「テーマ=コンテンツ」が加わることで、単なるハードではなく感情に訴えかける没入型コンテンツへと昇華されるのである

3――コンテンツ産業の市場規模と海外展開の現状

このように、「コンテンツ」という語は極めて幅広い意味を持ち、明確な定義は存在しない。法的な定義に従うのであれば、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成一六年法律第八一号)」において、「映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの1」とされている2。

また、『デジタルコンテンツ白書2018』では、「さまざまなメディア上で流通する、映像・音楽・ゲーム・図書など、動画・静止画・音声・文字・プログラムなどの表現要素によって構成される情報の内容」と定義されている3。さらに、経済産業省はそれに伴った「映像(映画、アニメ)、音楽、ゲーム、書籍等の制作・流通を担う産業の総称」を「コンテンツ産業」と定義している。

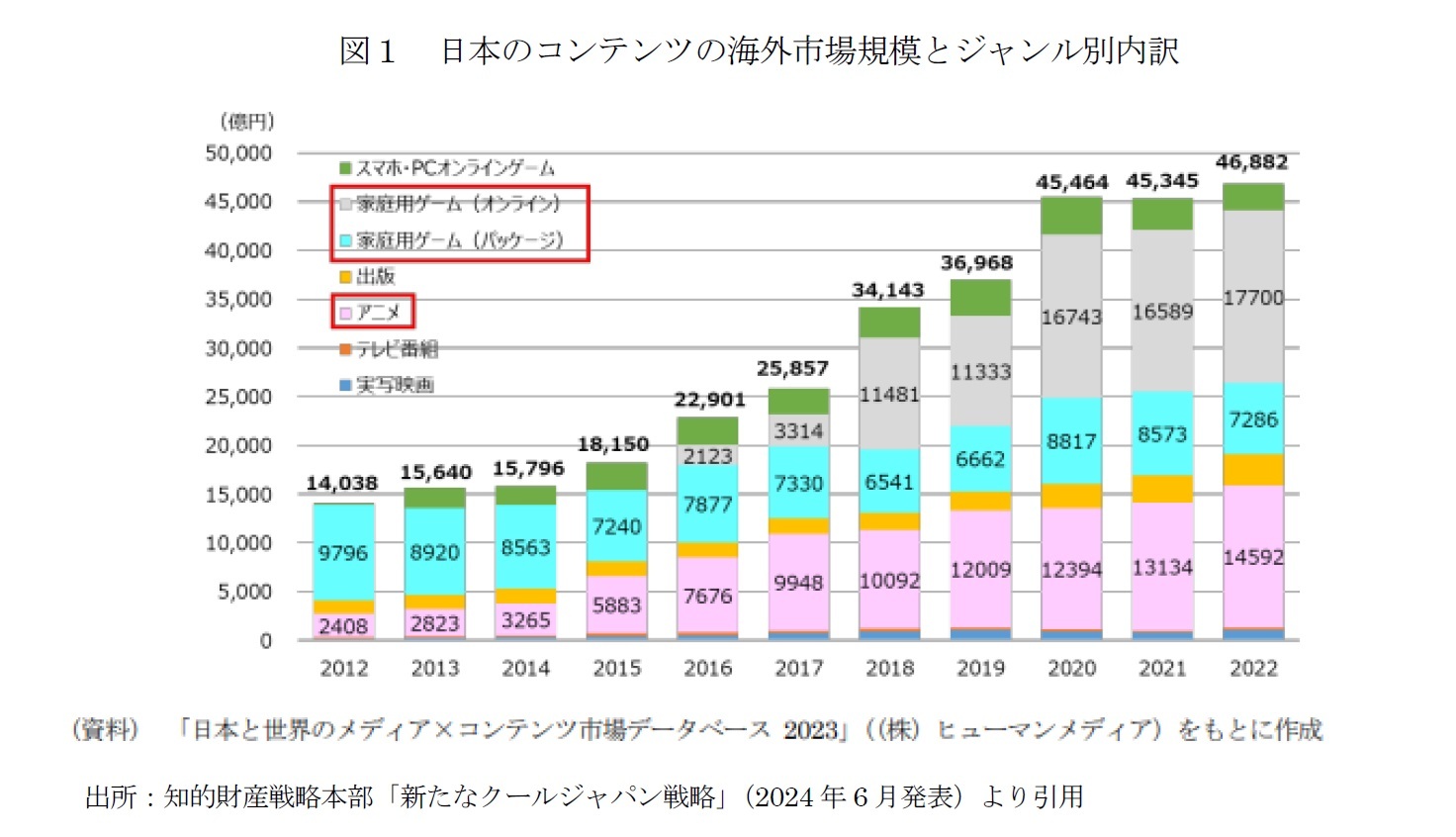

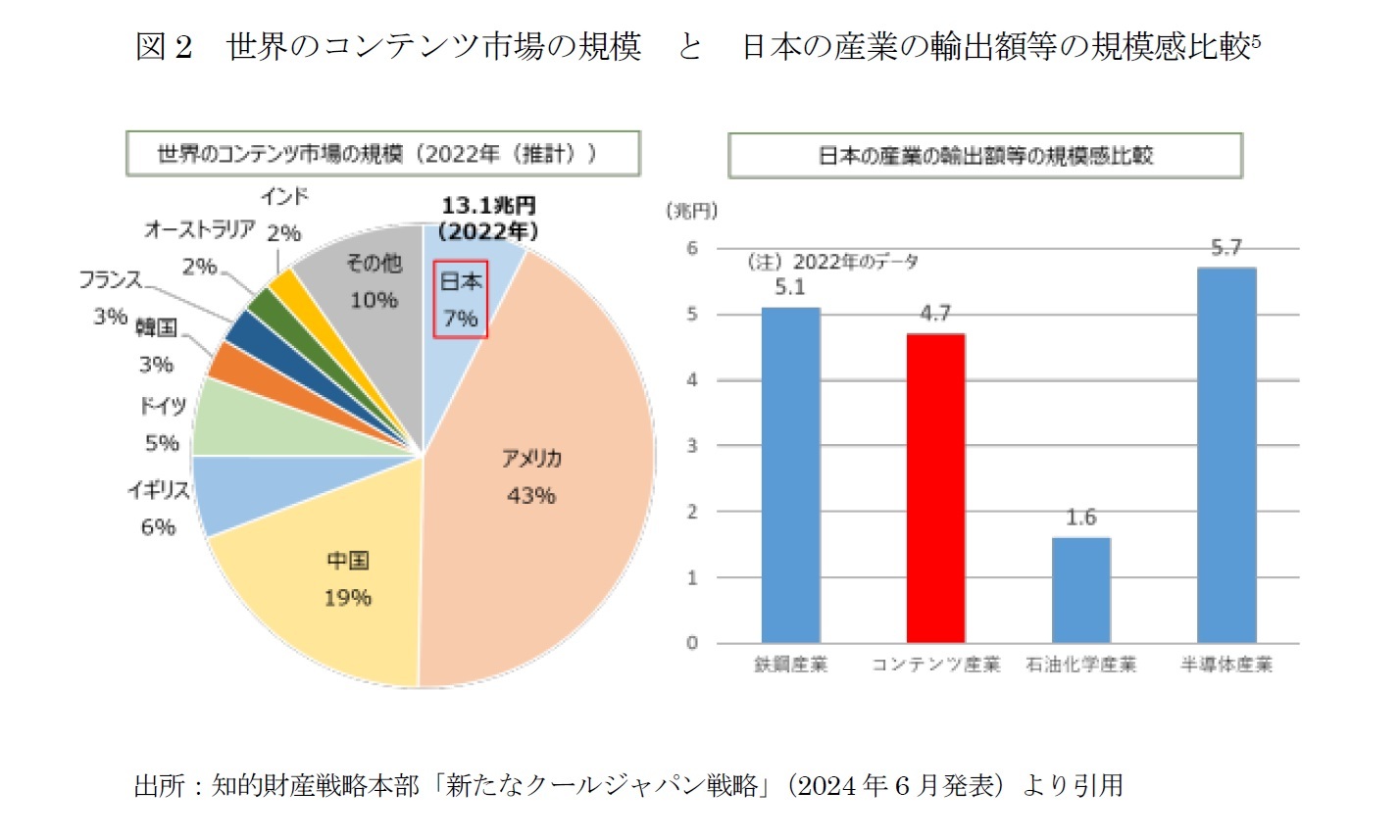

知的財産の創造・保護・活用を推進するために内閣に設置された「知的財産戦略本部」によれば、「新たなクールジャパン戦略」4(2024年6月発表)において、日本のコンテンツ産業の市場規模は2022年時点で13.1兆円に達している。この数字は、株式会社ヒューマンメディアの推計によれば、世界全体のコンテンツ市場の約7%を占める規模である。中でも海外展開はアニメや家庭用ゲームを中心に着実に拡大しており、2022年には4.7兆円に達している。これは鉄鋼産業に匹敵し、半導体産業にも迫る水準である。

また、『デジタルコンテンツ白書2018』では、「さまざまなメディア上で流通する、映像・音楽・ゲーム・図書など、動画・静止画・音声・文字・プログラムなどの表現要素によって構成される情報の内容」と定義されている3。さらに、経済産業省はそれに伴った「映像(映画、アニメ)、音楽、ゲーム、書籍等の制作・流通を担う産業の総称」を「コンテンツ産業」と定義している。

知的財産の創造・保護・活用を推進するために内閣に設置された「知的財産戦略本部」によれば、「新たなクールジャパン戦略」4(2024年6月発表)において、日本のコンテンツ産業の市場規模は2022年時点で13.1兆円に達している。この数字は、株式会社ヒューマンメディアの推計によれば、世界全体のコンテンツ市場の約7%を占める規模である。中でも海外展開はアニメや家庭用ゲームを中心に着実に拡大しており、2022年には4.7兆円に達している。これは鉄鋼産業に匹敵し、半導体産業にも迫る水準である。

筆者がプレスとして参加した世界最大級のアニメイベント「アニメジャパン2025」でも、多くのインバウンド来場者が見受けられた。かつては、翻訳や吹替対応の遅れ、サブスクリプションサービスの未発達といった理由から、日本でリリースされたコンテンツが海外に届くまでには一定のタイムラグが存在していた。筆者自身が20年前に留学していた際も、日本ではずいぶん前に放送していたような『ワンピース』や『ポケットモンスター』の旧シリーズが繰り返し放送されており、日本から最新号の『週刊少年ジャンプ』を持参すると、非常に喜ばれた記憶がある。

しかしながら、今日では技術革新と配信インフラの進化により、そのようなタイムラグはほとんど解消され、アニメやマンガをはじめとする日本のコンテンツは、世界中の人々がほぼリアルタイムで楽しむことが可能となった。これは単に物理的なアクセスの改善にとどまらず、同じコンテンツを同時に消費し、共に盛り上がることができる「体験の同時性」の実現を意味している。

その結果、かつてのように「自国で見る事ができる日本でいつ放送されたかわからないアニメのグッズを買いに日本へ行ったが、すでに日本での旬は過ぎており、もうグッズ展開があまりされていない」というようなギャップは生まれにくくなった。現在では、日本で放映中のすべてのコンテンツからリアルタイムに“推し”を見つけ、国内ファンと同じタイミングで消費欲求を高めることが可能となっている。この「消費の同時性」こそが、アニメジャパンのような国際的イベントへの参加や、キャラクターグッズ購入を目的とした訪日需要につながっていると思われる。実際、筆者が現地にてインバウンド客30名に対して行った簡易的なインタビュー調査では、11名が「アニメジャパンへの参加そのものを主目的として来日した」と回答しており、コンテンツが持つ国際的な求心力の高さを垣間見る事が出来た。

日本のコンテンツ産業は、アニメや家庭用ゲームを中心に一定の海外展開を遂げてきたが、一方で大きな国内市場に支えられてきたことで、多くの事業者は内需中心のビジネスモデルを採用してきており、海外市場をあらかじめ視野に入れた戦略は限定的であったと言える。しかし、前述の「新たなクールジャパン戦略」でも指摘されているように、今後は国内の人口減少により市場の成長が見込みづらくなることから、成長が期待される海外市場への本格的な進出が重要な課題となっている。また、国際競争力を高めるには、国際基準に則ったデジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が不可欠であり、従来のアナログを前提とした商慣習や制作体制の抜本的な見直しも求められるだろう。

筆者は大学時代よりコンテンツ消費とその文化的意味に関心を持ち、現在も「消費文化」という視点からこの産業の動向を注視している。今後取材などを通して見えてきたことを少しずつ発信していきたいと考えている。

1 全文は「又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。」と続く

2 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040604081.htm

3 『デジタルコンテンツ白書2024』では

●コンテンツ: 様々なメディアで流通され動画・静止画・音声・文字・プログラムなどによって構成される情報の中身。

●デジタルコンテンツ:消費者に対してデジタル形式で提供されるコンテンツ

●メディア:コンテンツを、送り手から受け手(生活者)に提供するための場や装置。DVDなどのパッ ケージやネットワーク、劇場、放送など。と定義されている

4 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/pdf/siryou4.pdf

5 それぞれの図は知的財産戦略本部「新たなクールジャパン戦略」から筆者が引用しているが、知的財産戦略本部は、(資料)左図(世界のコンテンツ市場の規模)については、「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース 2023」((株)ヒューマンメディア)をもとに作成し、(資料)右図(日本の産業の輸出額等の規模感)については、それぞれ次の資料等をもとに作成

・鉄鋼産業:「鉄鋼輸出入実績概況」((一社)日本鉄鋼連盟)

・コンテンツ産業:「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース 2023」((株)ヒューマンメディア)

・石油化学産業(石油化学製品の国別輸出額):石油化学工業協会からの聴き取り

・半導体産業(半導体等電子部品):「貿易統計」(財務省)

しかしながら、今日では技術革新と配信インフラの進化により、そのようなタイムラグはほとんど解消され、アニメやマンガをはじめとする日本のコンテンツは、世界中の人々がほぼリアルタイムで楽しむことが可能となった。これは単に物理的なアクセスの改善にとどまらず、同じコンテンツを同時に消費し、共に盛り上がることができる「体験の同時性」の実現を意味している。

その結果、かつてのように「自国で見る事ができる日本でいつ放送されたかわからないアニメのグッズを買いに日本へ行ったが、すでに日本での旬は過ぎており、もうグッズ展開があまりされていない」というようなギャップは生まれにくくなった。現在では、日本で放映中のすべてのコンテンツからリアルタイムに“推し”を見つけ、国内ファンと同じタイミングで消費欲求を高めることが可能となっている。この「消費の同時性」こそが、アニメジャパンのような国際的イベントへの参加や、キャラクターグッズ購入を目的とした訪日需要につながっていると思われる。実際、筆者が現地にてインバウンド客30名に対して行った簡易的なインタビュー調査では、11名が「アニメジャパンへの参加そのものを主目的として来日した」と回答しており、コンテンツが持つ国際的な求心力の高さを垣間見る事が出来た。

日本のコンテンツ産業は、アニメや家庭用ゲームを中心に一定の海外展開を遂げてきたが、一方で大きな国内市場に支えられてきたことで、多くの事業者は内需中心のビジネスモデルを採用してきており、海外市場をあらかじめ視野に入れた戦略は限定的であったと言える。しかし、前述の「新たなクールジャパン戦略」でも指摘されているように、今後は国内の人口減少により市場の成長が見込みづらくなることから、成長が期待される海外市場への本格的な進出が重要な課題となっている。また、国際競争力を高めるには、国際基準に則ったデジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が不可欠であり、従来のアナログを前提とした商慣習や制作体制の抜本的な見直しも求められるだろう。

筆者は大学時代よりコンテンツ消費とその文化的意味に関心を持ち、現在も「消費文化」という視点からこの産業の動向を注視している。今後取材などを通して見えてきたことを少しずつ発信していきたいと考えている。

1 全文は「又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。」と続く

2 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040604081.htm

3 『デジタルコンテンツ白書2024』では

●コンテンツ: 様々なメディアで流通され動画・静止画・音声・文字・プログラムなどによって構成される情報の中身。

●デジタルコンテンツ:消費者に対してデジタル形式で提供されるコンテンツ

●メディア:コンテンツを、送り手から受け手(生活者)に提供するための場や装置。DVDなどのパッ ケージやネットワーク、劇場、放送など。と定義されている

4 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/pdf/siryou4.pdf

5 それぞれの図は知的財産戦略本部「新たなクールジャパン戦略」から筆者が引用しているが、知的財産戦略本部は、(資料)左図(世界のコンテンツ市場の規模)については、「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース 2023」((株)ヒューマンメディア)をもとに作成し、(資料)右図(日本の産業の輸出額等の規模感)については、それぞれ次の資料等をもとに作成

・鉄鋼産業:「鉄鋼輸出入実績概況」((一社)日本鉄鋼連盟)

・コンテンツ産業:「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース 2023」((株)ヒューマンメディア)

・石油化学産業(石油化学製品の国別輸出額):石油化学工業協会からの聴き取り

・半導体産業(半導体等電子部品):「貿易統計」(財務省)

(2025年04月01日「研究員の眼」)

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【今日もまたエンタメの話でも。】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

今日もまたエンタメの話でも。のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!