- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較

2025年09月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

7――法8条1号(アプリストアに係る指定事業者の禁止行為その1)

2|考え方19

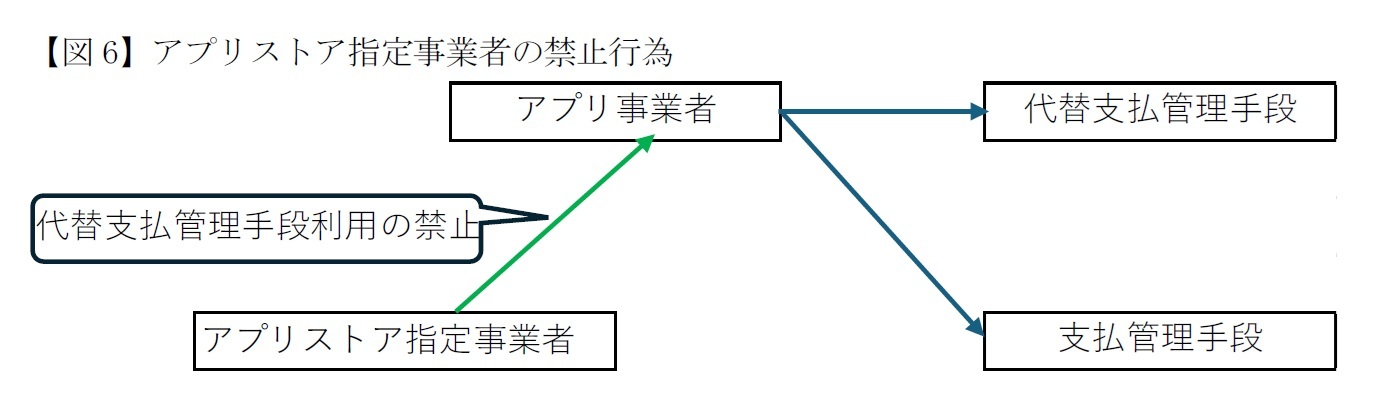

支払管理手段とはスマートフォンの利用者が、個別ソフトウェアを通じて販売されているゲームアイテム等のデジタルコンテンツを購入したり、サブスクリプションサービスの決済を行ったりする際に用いられるサービスであって、いわゆるアプリ内課金システムと呼ばれるものである。

問題となるのは、ひとつはアプリストア指定事業者が、支払管理役務を指定事業者等が提供するものに限定する行為である。もうひとつは代替支払管理役務等を利用すること自体は認めつつ、個別アプリ事業者に合理的でない技術的制約や契約上の条件等を課すことなどによって、代替支払管理役務等の利用を実質的に困難にさせる蓋然性の高い行為である。

19 指針p47~p48

支払管理手段とはスマートフォンの利用者が、個別ソフトウェアを通じて販売されているゲームアイテム等のデジタルコンテンツを購入したり、サブスクリプションサービスの決済を行ったりする際に用いられるサービスであって、いわゆるアプリ内課金システムと呼ばれるものである。

問題となるのは、ひとつはアプリストア指定事業者が、支払管理役務を指定事業者等が提供するものに限定する行為である。もうひとつは代替支払管理役務等を利用すること自体は認めつつ、個別アプリ事業者に合理的でない技術的制約や契約上の条件等を課すことなどによって、代替支払管理役務等の利用を実質的に困難にさせる蓋然性の高い行為である。

19 指針p47~p48

3|想定される例20

指定事業者が、個別アプリ事業者に対し、アプリストアを利用するための審査等において、指定事業者等が提供する支払管理役務のみをその決済のために利用することを求める条件を設けることが挙げられている。

また、指定事業者が、代替支払管理役務等を利用しようとする個別アプリ事業者に対し、自らのアプリストアで当該個別ソフトウェアを提供するためのアプリ開発環境を提供しないことが挙げられている。

20 指針p48~p50

指定事業者が、個別アプリ事業者に対し、アプリストアを利用するための審査等において、指定事業者等が提供する支払管理役務のみをその決済のために利用することを求める条件を設けることが挙げられている。

また、指定事業者が、代替支払管理役務等を利用しようとする個別アプリ事業者に対し、自らのアプリストアで当該個別ソフトウェアを提供するためのアプリ開発環境を提供しないことが挙げられている。

20 指針p48~p50

4|正当化事由にかかる想定例21

正当化される例として、指定事業者が、個別アプリ事業者が利用しようとする代替支払管理役務等について、犯罪防止の観点から必要な範囲で、クレジットカード情報といった決済情報に係る適正な取扱いを行っていると認められる代替支払管理役務等のみに限定するための要件を設けることが挙げられている。

他方、正当化されない事例としては、サイバー攻撃によるクレジットカード情報の漏えいのリスクが上昇するという問題等を理由に、個別アプリ事業者による代替支払管理役務等の利用について、指定事業者が審査等を行うことなく一律に禁止することが挙げられている。

21 指針p50~p52

正当化される例として、指定事業者が、個別アプリ事業者が利用しようとする代替支払管理役務等について、犯罪防止の観点から必要な範囲で、クレジットカード情報といった決済情報に係る適正な取扱いを行っていると認められる代替支払管理役務等のみに限定するための要件を設けることが挙げられている。

他方、正当化されない事例としては、サイバー攻撃によるクレジットカード情報の漏えいのリスクが上昇するという問題等を理由に、個別アプリ事業者による代替支払管理役務等の利用について、指定事業者が審査等を行うことなく一律に禁止することが挙げられている。

21 指針p50~p52

5|小括(DMAとの比較等)

DMAにも同様の規定がある。具体的に、GK はエンドユーザーまたはビジネスユーザーに対して、識別サービス、ブラウザ、支払いサービス、アプリ内支払技術の利用・相互運用を強制してはならない(DMA5条7項)とする。

代替支払管理手段に関しては、一般にアンチステアリングの一環として論じられている。ただ、米国のEpic社対Appleの事案では、EpicがAppleに無断で代替支払管理手段をアプリ内に導入したことに対しAppleがEpicのアプリを削除したことが判決上検討されている。この点につき、カリフォルニア連邦地裁はAppleによる支払管理手段の義務化についての合理性を認めなかった22。

22 基礎研レポート「エピックゲームズ対Apple地裁判決-反トラスト法訴訟」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=69124?site=nli 参照。

DMAにも同様の規定がある。具体的に、GK はエンドユーザーまたはビジネスユーザーに対して、識別サービス、ブラウザ、支払いサービス、アプリ内支払技術の利用・相互運用を強制してはならない(DMA5条7項)とする。

代替支払管理手段に関しては、一般にアンチステアリングの一環として論じられている。ただ、米国のEpic社対Appleの事案では、EpicがAppleに無断で代替支払管理手段をアプリ内に導入したことに対しAppleがEpicのアプリを削除したことが判決上検討されている。この点につき、カリフォルニア連邦地裁はAppleによる支払管理手段の義務化についての合理性を認めなかった22。

22 基礎研レポート「エピックゲームズ対Apple地裁判決-反トラスト法訴訟」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=69124?site=nli 参照。

8――法8条2号(アプリストアに係る指定事業者の禁止行為その2)

1|法8条2号の概要(関連ウェブページ等における取引等を妨げることの禁止)

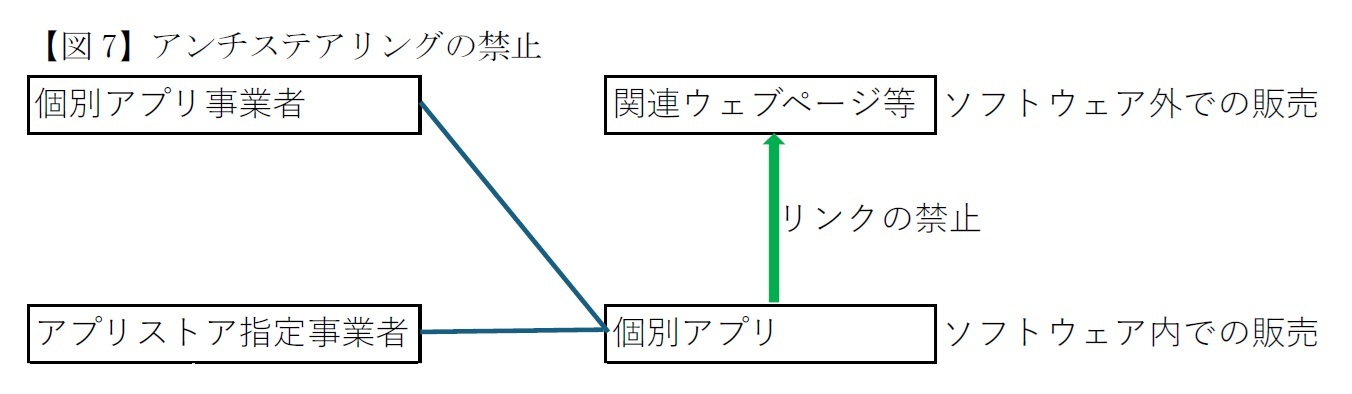

法8条2号は個別アプリ事業者が個別ソフトウェアの内と外(関連ウェブページ等)の両方で同一のデジタルコンテンツ等の販売を行っている場合において、関連ウェブページへのリンクを含めないこと等を利用条件とすること、および利用者が関連ウェブページ等を通じて商品を購入することを妨げることを禁止している。これは一般にアンチステアリング条項と呼ばれるもので米国あるいは欧州でも問題となったものである。

法7条1号(上記4の1)との相違は、7条1号が、基本動作ソフトウェア指定事業者が代替アプリ利用を排除することを禁止するのに対して、8条2号はアプリストア指定事業者が個別アプリ事業者に対して制限を課すことを禁止するものである。

法8条2号は個別アプリ事業者が個別ソフトウェアの内と外(関連ウェブページ等)の両方で同一のデジタルコンテンツ等の販売を行っている場合において、関連ウェブページへのリンクを含めないこと等を利用条件とすること、および利用者が関連ウェブページ等を通じて商品を購入することを妨げることを禁止している。これは一般にアンチステアリング条項と呼ばれるもので米国あるいは欧州でも問題となったものである。

法7条1号(上記4の1)との相違は、7条1号が、基本動作ソフトウェア指定事業者が代替アプリ利用を排除することを禁止するのに対して、8条2号はアプリストア指定事業者が個別アプリ事業者に対して制限を課すことを禁止するものである。

2|考え方23

本号が問題とするのは、典型的には、個別アプリ事業者が個別ソフトウェアの内(個別ソフトウェア)と外(関連ウェブページ等)の両方で同一のデジタルコンテンツ等の販売を行っている場合である。個別アプリ事業者がアプリ内ではなく、アプリ外の関連ウェブページ等への利用者誘導を制限することが禁止される。

23 指針p53~p56

本号が問題とするのは、典型的には、個別アプリ事業者が個別ソフトウェアの内(個別ソフトウェア)と外(関連ウェブページ等)の両方で同一のデジタルコンテンツ等の販売を行っている場合である。個別アプリ事業者がアプリ内ではなく、アプリ外の関連ウェブページ等への利用者誘導を制限することが禁止される。

23 指針p53~p56

3|想定される例24

関連ウェブページ等の情報を表示させないケースの例としては、指定事業者が、個別アプリ事業者に対し、アプリストアの利用条件として、関連ウェブページ等を通じて提供するデジタルコンテンツの価格、値引額、値引率を含むセール又は特典情報等の外部誘導情報を個別ソフトウェア内で表示することを禁止することが挙げられている。

同じく禁止される事例として、指定事業者が、関連ウェブページ等における商品又は役務の提供を行っている個別アプリ事業者の個別ソフトウェアについてアプリストアにおけるランキングの上位に表示しないようにすることにより、関連ウェブページ等における商品又は役務の提供を困難にすることなどが挙げられている。

24 指針p56~p59

関連ウェブページ等の情報を表示させないケースの例としては、指定事業者が、個別アプリ事業者に対し、アプリストアの利用条件として、関連ウェブページ等を通じて提供するデジタルコンテンツの価格、値引額、値引率を含むセール又は特典情報等の外部誘導情報を個別ソフトウェア内で表示することを禁止することが挙げられている。

同じく禁止される事例として、指定事業者が、関連ウェブページ等における商品又は役務の提供を行っている個別アプリ事業者の個別ソフトウェアについてアプリストアにおけるランキングの上位に表示しないようにすることにより、関連ウェブページ等における商品又は役務の提供を困難にすることなどが挙げられている。

24 指針p56~p59

4|正当化事由にかかる想定例25

指定事業者が、スマートフォンの利用者が、リンクアウトする際に、本物のウェブサイトに似せた偽のサイトに移動するリスクについて中立的な表現で注意喚起する説明するポップアップを表示することには正当化事由があり、利用者の関連ウェブページ経由での購入を妨げるものには該当せず、認められるとする。

25 指針p59~p60

指定事業者が、スマートフォンの利用者が、リンクアウトする際に、本物のウェブサイトに似せた偽のサイトに移動するリスクについて中立的な表現で注意喚起する説明するポップアップを表示することには正当化事由があり、利用者の関連ウェブページ経由での購入を妨げるものには該当せず、認められるとする。

25 指針p59~p60

5|小括(DMAとの比較等)

DMAにも同様の規定がある。具体的に、GKは、ビジネスユーザーがGKのCPSで獲得したエンドユーザーに対して、CPSあるいは他のチャネルを利用して、GK のCPSでの条件と異なる条件で行うことも含め、エンドユーザーと通信し、勧誘を行って契約を締結することを無料で認めなければならない(DMA5条4項)。

EUでは、Appleが音楽ストリーミングサービス事業者であるSpotifyに対して代替となる支払管理システムを利用させなかったことが競争制限的であるとして制裁金を付加した事例がある26。米国では上述の通り、Epic社対Appleの事例がある27。

26 基礎研レポート「EUにおけるAppleへの制裁金納付命令-音楽ストリーミングアプリに関する処分」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=78251?site=nli 参照。

27 本件に関する最近の動きとして、基礎研レポート「Appleに対する再差止命令と刑事立件の可能性-アンチステアリング条項」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=82094?site=nli 参照。

DMAにも同様の規定がある。具体的に、GKは、ビジネスユーザーがGKのCPSで獲得したエンドユーザーに対して、CPSあるいは他のチャネルを利用して、GK のCPSでの条件と異なる条件で行うことも含め、エンドユーザーと通信し、勧誘を行って契約を締結することを無料で認めなければならない(DMA5条4項)。

EUでは、Appleが音楽ストリーミングサービス事業者であるSpotifyに対して代替となる支払管理システムを利用させなかったことが競争制限的であるとして制裁金を付加した事例がある26。米国では上述の通り、Epic社対Appleの事例がある27。

26 基礎研レポート「EUにおけるAppleへの制裁金納付命令-音楽ストリーミングアプリに関する処分」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=78251?site=nli 参照。

27 本件に関する最近の動きとして、基礎研レポート「Appleに対する再差止命令と刑事立件の可能性-アンチステアリング条項」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=82094?site=nli 参照。

9――法8条3号(アプリストアに係る指定事業者の禁止行為その3)

2|考え方28

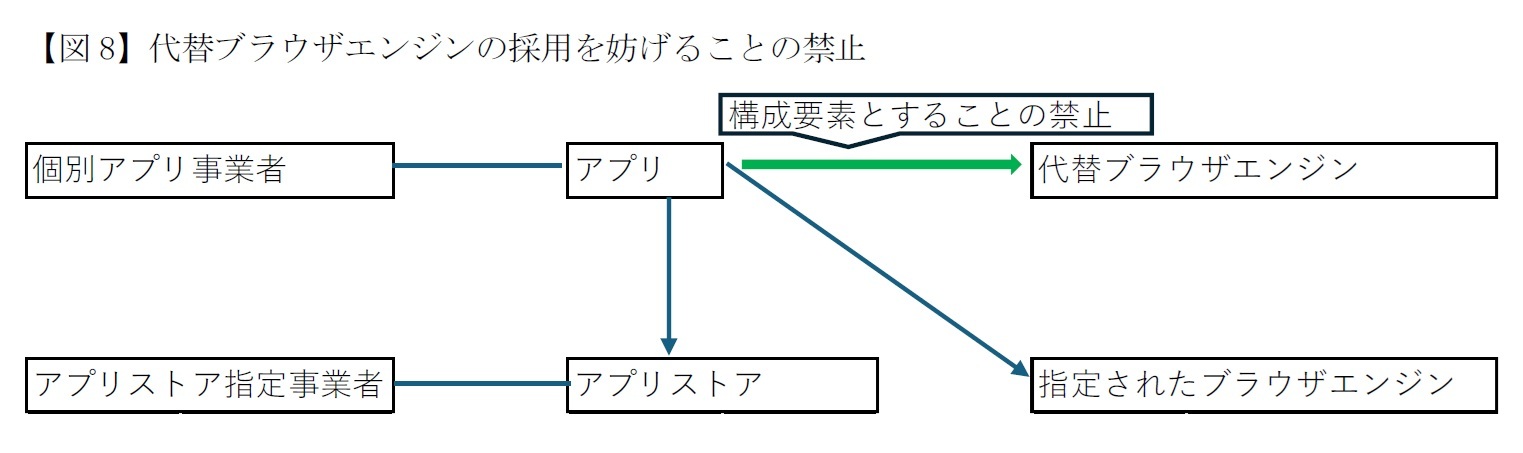

本号で禁止されるのは、アプリストア指定事業者が、アプリストアを通じて提供する個別ソフトウェアにおいて採用できるブラウザエンジンを指定事業者等が提供するものに限定する行為である。

これらの行為には、個別アプリ事業者に合理的でない技術的制約や契約上の条件等を課すことなどによって、個別アプリ事業者が代替ブラウザエンジンを採用することを実質的に困難にさせる蓋然性の高い行為を含む。

28 指針p62

本号で禁止されるのは、アプリストア指定事業者が、アプリストアを通じて提供する個別ソフトウェアにおいて採用できるブラウザエンジンを指定事業者等が提供するものに限定する行為である。

これらの行為には、個別アプリ事業者に合理的でない技術的制約や契約上の条件等を課すことなどによって、個別アプリ事業者が代替ブラウザエンジンを採用することを実質的に困難にさせる蓋然性の高い行為を含む。

28 指針p62

3|想定される例29

指定事業者が、アプリストア経由で個別ソフトウェアを提供するための審査等において、代替ブラウザエンジンの採用を禁止する審査項目を設けること等が挙げられている。

29 指針p63~p64

指定事業者が、アプリストア経由で個別ソフトウェアを提供するための審査等において、代替ブラウザエンジンの採用を禁止する審査項目を設けること等が挙げられている。

29 指針p63~p64

4|正当化事由にかかる例30

アプリストアを経由してブラウザ以外の個別ソフトウェアを提供する事業者が極めて多数に上ることから、指定事業者が、それらの個別ソフトウェア経由でウェブページを表示するためのブラウザエンジンを原則として指定事業者等のブラウザエンジンに統一することとしつつ、代替ブラウザエンジンを採用しようとする個別アプリ事業者に対しては、サイバーセキュリティの確保等の観点から一定の要件(例えば、指定事業者と同等の脆弱性対応を行っているか否か、ペアレンタルコントロール機能が機能するか否か)を設け、当該要件を満たすか否かの審査等を事前に行った上で、当該代替ブラウザエンジンの採用の可否を判断することが正当化事由として挙げられている。

30 指針p64~p66

アプリストアを経由してブラウザ以外の個別ソフトウェアを提供する事業者が極めて多数に上ることから、指定事業者が、それらの個別ソフトウェア経由でウェブページを表示するためのブラウザエンジンを原則として指定事業者等のブラウザエンジンに統一することとしつつ、代替ブラウザエンジンを採用しようとする個別アプリ事業者に対しては、サイバーセキュリティの確保等の観点から一定の要件(例えば、指定事業者と同等の脆弱性対応を行っているか否か、ペアレンタルコントロール機能が機能するか否か)を設け、当該要件を満たすか否かの審査等を事前に行った上で、当該代替ブラウザエンジンの採用の可否を判断することが正当化事由として挙げられている。

30 指針p64~p66

5|小括(DMAとの比較等)

DMAではウェブブラウザの強制について上述の通り、5条7項で禁止している。ウェブブラウザはそれぞれの検索エンジンによって仕様が定まるので、ビジネスユーザーにとって指定事業者に対する依存度を高めるものとなることから禁止される(DMAの前文43)。

また、6条12項では、GK は、ビジネスユーザーに対して、指定CPSであるアプリストア、オンライン検索エンジン、オンラインSNS へのアクセスについて公平、合理的かつ非差別的な一般条件を適用しなければならないとしており、自社の提供するブラウザを義務付ける行為は本項にも違反すると解される。

DMAではウェブブラウザの強制について上述の通り、5条7項で禁止している。ウェブブラウザはそれぞれの検索エンジンによって仕様が定まるので、ビジネスユーザーにとって指定事業者に対する依存度を高めるものとなることから禁止される(DMAの前文43)。

また、6条12項では、GK は、ビジネスユーザーに対して、指定CPSであるアプリストア、オンライン検索エンジン、オンラインSNS へのアクセスについて公平、合理的かつ非差別的な一般条件を適用しなければならないとしており、自社の提供するブラウザを義務付ける行為は本項にも違反すると解される。

(2025年09月12日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- スマートフォン競争促進法案-日本版Digital Markets Act

- EUにおけるAmazonの確約計画案-非公表情報の取扱など競争法事案への対応

- デジタル・プラットフォーマーと競争法(4)-Appleを題材に

- EUデジタル市場法の施行状況-2024年運営状況報告

- EUのデジタル市場法の公布・施行-Contestabilityの確保

- エピックゲームズ対Apple地裁判決-反トラスト法訴訟

- EUにおけるAppleへの制裁金納付命令-音楽ストリーミングアプリに関する処分

- Appleに対する再差止命令と刑事立件の可能性-アンチステアリング条項

- グーグルショッピングEU競争法違反事件判決-欧州一般裁判所判決

- Amazonに対する競争法訴訟-事実上の最安値要求は認められるか

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!