- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較

2025年09月12日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2024年度通常国会(第213回)において「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(以下、「法」)が成立し、2025年12月18日に施行される予定となっている。

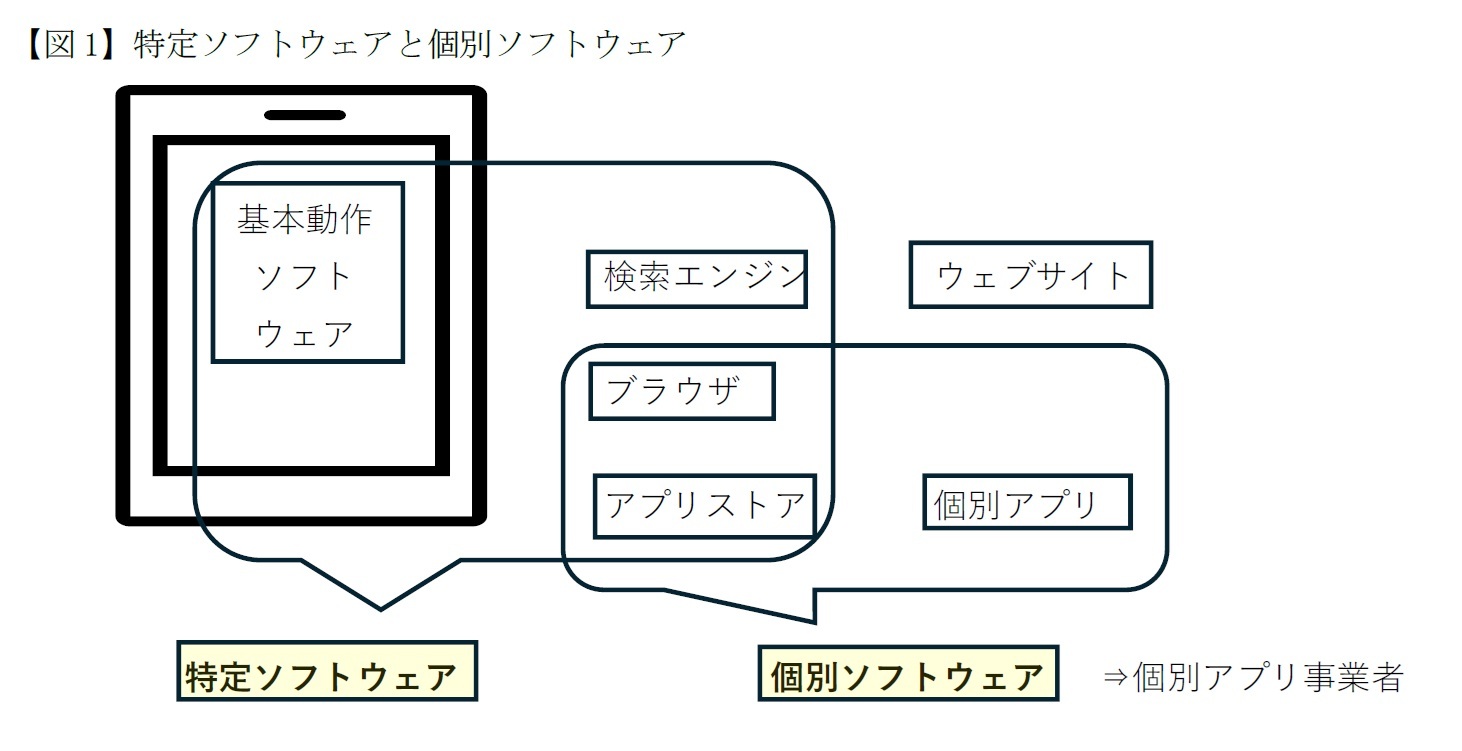

法は、特定ソフトウェア(基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン)事業者を公正取引委員会が指定し(これを指定事業者という)、指定事業者による個別ソフトウェア(個別アプリ、アプリストア、ブラウザ)事業者に対する一定の行為を禁止し、あるいは措置を行うべきことを定める(各サービスを表したものが図1。本稿の図はすべて筆者作成)。すなわち、個別ソフトウェアは指定事業者の運営するプラットフォームで事業活動を行うことから、指定事業者が個別ソフトウェア提供者の事業活動を不当に制限することがあり、それを防止するというのが法の趣旨である。

法は、特定ソフトウェア(基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン)事業者を公正取引委員会が指定し(これを指定事業者という)、指定事業者による個別ソフトウェア(個別アプリ、アプリストア、ブラウザ)事業者に対する一定の行為を禁止し、あるいは措置を行うべきことを定める(各サービスを表したものが図1。本稿の図はすべて筆者作成)。すなわち、個別ソフトウェアは指定事業者の運営するプラットフォームで事業活動を行うことから、指定事業者が個別ソフトウェア提供者の事業活動を不当に制限することがあり、それを防止するというのが法の趣旨である。

ここでアプリストアとブラウザとは特定ソフトウェアと個別ソフトウェアの双方に出てくることに留意が必要である。すなわち競争促進のため行為規制を受ける主体であると同時に、その競争を確保される対象でもあるということである。また、ウェブサイト事業者は、個別ソフトウェア事業者には含まれないものの、ブラウザ指定事業者等からの一定の行為が禁止されることとされている。

法案段階での詳細については、過去のレポートを参照されたい1。法については政令、施行規則、指針が2025年7月29日に確定した2。本稿では指針の概要について解説するが、特に関心が集まると考えられる禁止項目(法5条~法9条)に焦点を当てる。

また、法は2022年11月に施行されたEUのDigital Markets Act(デジタル市場法、DMA)制定を受けて立法化された。DMAでは指定を受けた巨大なプラットフォームの提供者(DMAではGate Keeper、以下、「GK」)が、その運営するプラットフォーム(DMAでは、Core Platform Services、以下、「CPS」)での一定の行為が禁止され、また一定の措置をとるべきことが定められている。DMAの規制対象はスマホのソフトウェアに限定されておらず、オンライン仲介サービスであるAmazonなども規制対象となるが、プラットフォーム提供者の行為を規制するという側面では類似の規制となっている。本稿では法とDMAを比較しつつ、解説を行いたい。

1 基礎研レポート「スマートフォン競争促進法案-日本版Digital Markets Act」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=78607?site=nli 参照。

2 公正取引委員会https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jul/250729_smartphone.html 参照。

法案段階での詳細については、過去のレポートを参照されたい1。法については政令、施行規則、指針が2025年7月29日に確定した2。本稿では指針の概要について解説するが、特に関心が集まると考えられる禁止項目(法5条~法9条)に焦点を当てる。

また、法は2022年11月に施行されたEUのDigital Markets Act(デジタル市場法、DMA)制定を受けて立法化された。DMAでは指定を受けた巨大なプラットフォームの提供者(DMAではGate Keeper、以下、「GK」)が、その運営するプラットフォーム(DMAでは、Core Platform Services、以下、「CPS」)での一定の行為が禁止され、また一定の措置をとるべきことが定められている。DMAの規制対象はスマホのソフトウェアに限定されておらず、オンライン仲介サービスであるAmazonなども規制対象となるが、プラットフォーム提供者の行為を規制するという側面では類似の規制となっている。本稿では法とDMAを比較しつつ、解説を行いたい。

1 基礎研レポート「スマートフォン競争促進法案-日本版Digital Markets Act」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=78607?site=nli 参照。

2 公正取引委員会https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jul/250729_smartphone.html 参照。

2――法5条(取得したデータの不当な使用の禁止)

2|考え方(データの種類)3

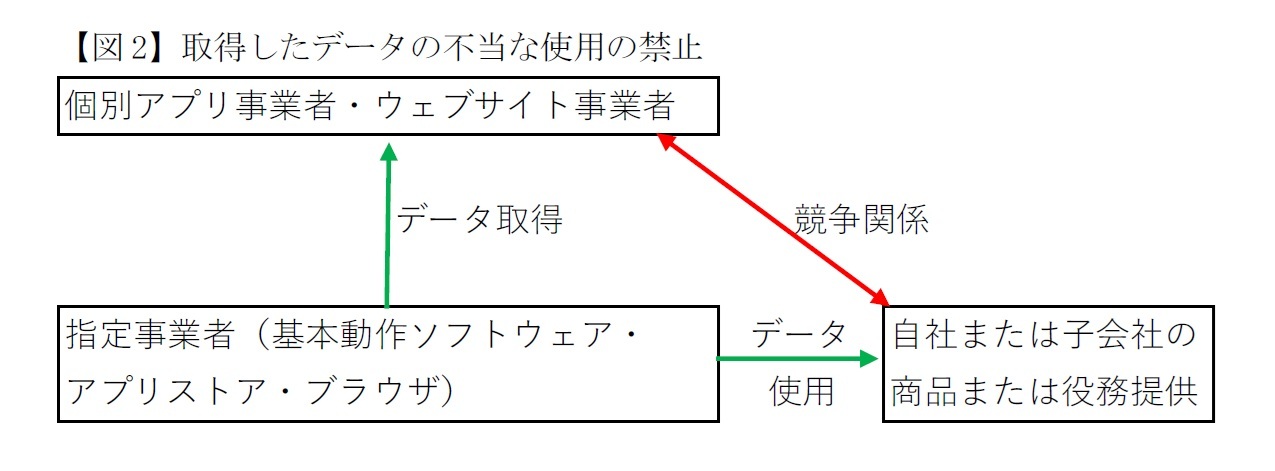

上記図2の通り、規制の対象となる指定事業者は基本動作ソフトウェア(OS、例としてiOS、Android)指定事業者、アプリストア(例としてApp Store、Google Play)指定事業者、ブラウザ(例としてChrome)指定事業者である。これら指定事業者が取得する可能性のある共通のデータとしては、利用者の属性(年齢、性別、居住地等)やスマートフォンの識別子(ID、クッキー等)あるいは支払情報などが含まれる。

そのほか、基本動作ソフトウェアおよびアプリストアにかかるデータの例としては、個別アプリのダウンロード、インストールやアンインストールなどの情報がある。また、ブラウザにかかるデータの例としては利用者の閲覧履歴やダウンロード履歴などがある。

3 指針p5~p8

上記図2の通り、規制の対象となる指定事業者は基本動作ソフトウェア(OS、例としてiOS、Android)指定事業者、アプリストア(例としてApp Store、Google Play)指定事業者、ブラウザ(例としてChrome)指定事業者である。これら指定事業者が取得する可能性のある共通のデータとしては、利用者の属性(年齢、性別、居住地等)やスマートフォンの識別子(ID、クッキー等)あるいは支払情報などが含まれる。

そのほか、基本動作ソフトウェアおよびアプリストアにかかるデータの例としては、個別アプリのダウンロード、インストールやアンインストールなどの情報がある。また、ブラウザにかかるデータの例としては利用者の閲覧履歴やダウンロード履歴などがある。

3 指針p5~p8

3|想定される例4

例として、OS上で提供される周辺機器向けアプリ(例:スマートウォッチ用ソフトウェア)の利用状況データを活用し、類似の周辺機器を開発することが想定される。

また、アプリストア指定事業者については、類似の個別ソフトウェアの課金情報を利用して、自社アプリの宣伝活動を重点的に行ったケースが挙げられている5。

4 指針p10

5 ブラウザ指定事業者についての事例は挙げられていない。

例として、OS上で提供される周辺機器向けアプリ(例:スマートウォッチ用ソフトウェア)の利用状況データを活用し、類似の周辺機器を開発することが想定される。

また、アプリストア指定事業者については、類似の個別ソフトウェアの課金情報を利用して、自社アプリの宣伝活動を重点的に行ったケースが挙げられている5。

4 指針p10

5 ブラウザ指定事業者についての事例は挙げられていない。

4|小括(DMAとの比較等)

本条はDMA6条1項に相当する。同項は、GKが、ビジネスユーザーによるGKのCPS利用、あるいはCPSと一体で提供されるサービス利用によって生じた情報あるいは提供された情報を、ビジネスユーザーとの競争に利用してはならないとする。

この点に関連して、EUではGKがそのプラットフォーム上で他の事業者に提供され、あるいは生成された情報の流用が競争法上問題となったことがある(DMA施行前の事例)。それは、(スマートフォン関係ではないが)Amazonが自社プラットフォーム(MarketPlace)で販売活動を行う第三者販売者(third-party seller)の非公表情報を、自社の販売事業に利用していたケースである。これを欧州委員会が問題視し、結果的にはAmazonが非公表情報を利用しないとする確約計画を提出することで解決を見た6。

6 基礎研レポート「EUにおけるAmazonの確約計画案-非公表情報の取扱など競争法事案への対応」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=73040?site=nli 参照。

本条はDMA6条1項に相当する。同項は、GKが、ビジネスユーザーによるGKのCPS利用、あるいはCPSと一体で提供されるサービス利用によって生じた情報あるいは提供された情報を、ビジネスユーザーとの競争に利用してはならないとする。

この点に関連して、EUではGKがそのプラットフォーム上で他の事業者に提供され、あるいは生成された情報の流用が競争法上問題となったことがある(DMA施行前の事例)。それは、(スマートフォン関係ではないが)Amazonが自社プラットフォーム(MarketPlace)で販売活動を行う第三者販売者(third-party seller)の非公表情報を、自社の販売事業に利用していたケースである。これを欧州委員会が問題視し、結果的にはAmazonが非公表情報を利用しないとする確約計画を提出することで解決を見た6。

6 基礎研レポート「EUにおけるAmazonの確約計画案-非公表情報の取扱など競争法事案への対応」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=73040?site=nli 参照。

3――法6条(個別アプリ事業者に対する不公正な取り扱いの禁止)

2|考え方7

(1)対象となる審査

以下の二つのケースが想定されている。

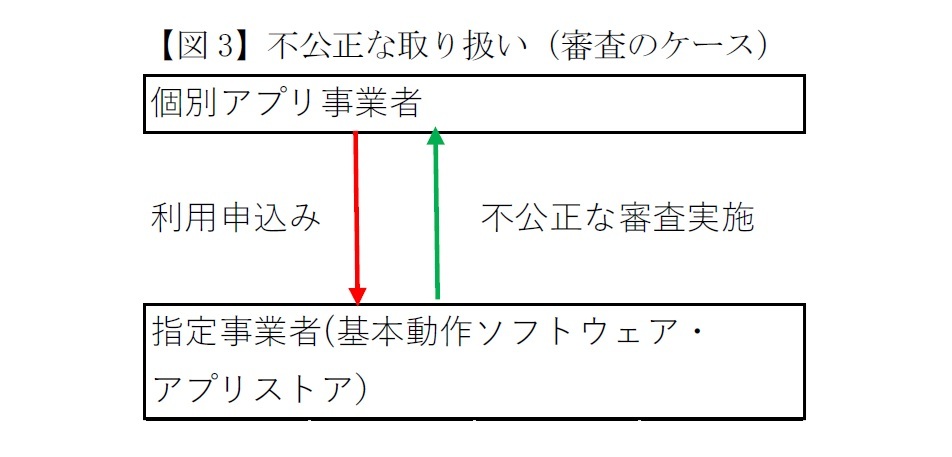

・アプリストア指定事業者が個別ソフトウェアに対して行う審査

・基本動作ソフトウェア指定事業者が代替アプリストア(あらかじめスマートフォンにインストールされているアプリストアでないもの)経由で提供される個別ソフトウェアに対して行う審査

(2)審査項目

審査項目として正当なものとして挙げられているのは、サイバーセキュリティ確保、公序良俗にかかわるもの(ヘイトスピーチや差別的表現など、人権に配慮を欠くコンテンツの防止)、ダークパターン(意図的に消費者に不利な選択をさせるサイトの作り等)の防止の観点からなされるものである。これら以外の審査項目、例えば表示等の統一性を確保するためなどに関する審査基準は公正な競争の観点から可否が判断される。

(3)不当に差別的な取扱い

「不当に差別的な取扱い」とは、基本動作ソフトウェア指定事業者又はアプリストア指定事業者が、合理的な理由なく、個別アプリ事業者に対して自己と異なる取扱いをし、又は一部の個別アプリ事業者について他の個別アプリ事業者と異なる取扱いをすることをいう。

7 指針p12~p15

(1)対象となる審査

以下の二つのケースが想定されている。

・アプリストア指定事業者が個別ソフトウェアに対して行う審査

・基本動作ソフトウェア指定事業者が代替アプリストア(あらかじめスマートフォンにインストールされているアプリストアでないもの)経由で提供される個別ソフトウェアに対して行う審査

(2)審査項目

審査項目として正当なものとして挙げられているのは、サイバーセキュリティ確保、公序良俗にかかわるもの(ヘイトスピーチや差別的表現など、人権に配慮を欠くコンテンツの防止)、ダークパターン(意図的に消費者に不利な選択をさせるサイトの作り等)の防止の観点からなされるものである。これら以外の審査項目、例えば表示等の統一性を確保するためなどに関する審査基準は公正な競争の観点から可否が判断される。

(3)不当に差別的な取扱い

「不当に差別的な取扱い」とは、基本動作ソフトウェア指定事業者又はアプリストア指定事業者が、合理的な理由なく、個別アプリ事業者に対して自己と異なる取扱いをし、又は一部の個別アプリ事業者について他の個別アプリ事業者と異なる取扱いをすることをいう。

7 指針p12~p15

3|想定される例8

基本動作ソフトウェアにかかる差別的取り扱いの例としては、指定事業者が代替アプリストアを利用する個別ソフトウェアに対して審査等を行う場合に、特定の個別アプリ事業者に対してのみ、追加的な審査項目を設けることが挙げられている。そのほか、合理的な理由がないのに個別ソフトウェアの利用を拒否したり、審査を長期化させたりする場合などが挙げられている。

アプリストアにかかる差別的取り扱いとしては、指定事業者が、個別アプリ事業者が不適切なコンテンツを提供しているなど特段の事情がないにもかかわらず、審査期間を長期化することが挙げられている。

8 指針p15~p19

基本動作ソフトウェアにかかる差別的取り扱いの例としては、指定事業者が代替アプリストアを利用する個別ソフトウェアに対して審査等を行う場合に、特定の個別アプリ事業者に対してのみ、追加的な審査項目を設けることが挙げられている。そのほか、合理的な理由がないのに個別ソフトウェアの利用を拒否したり、審査を長期化させたりする場合などが挙げられている。

アプリストアにかかる差別的取り扱いとしては、指定事業者が、個別アプリ事業者が不適切なコンテンツを提供しているなど特段の事情がないにもかかわらず、審査期間を長期化することが挙げられている。

8 指針p15~p19

4|小括(DMAとの比較等)

本条はDMA6条12項に相当する。同項は、GK が、ビジネスユーザーが指定CPSであるアプリストア、オンライン検索エンジン、オンライン SNS へのアクセスするにあたって公平、合理的かつ非差別的な一般条件を適用しなければならない(6条12項)とする。

事例としては、Epic GamesがApple外の決済手段を可能とするアプリを提供したため、Appleが自社アプリストアからEpicのアプリを削除したことがあったが、これを欧州委員会は問題視した9。この事案は日本でいえば、後述法8条1号違反にも該当すると思われるが、アプリストアから排除した行為には正当な理由が存在しないことから法6条にも違反する。

9 基礎研レポート「デジタル・プラットフォーマーと競争法(4)-Appleを題材に」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=68021?site=nli

本条はDMA6条12項に相当する。同項は、GK が、ビジネスユーザーが指定CPSであるアプリストア、オンライン検索エンジン、オンライン SNS へのアクセスするにあたって公平、合理的かつ非差別的な一般条件を適用しなければならない(6条12項)とする。

事例としては、Epic GamesがApple外の決済手段を可能とするアプリを提供したため、Appleが自社アプリストアからEpicのアプリを削除したことがあったが、これを欧州委員会は問題視した9。この事案は日本でいえば、後述法8条1号違反にも該当すると思われるが、アプリストアから排除した行為には正当な理由が存在しないことから法6条にも違反する。

9 基礎研レポート「デジタル・プラットフォーマーと競争法(4)-Appleを題材に」https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=68021?site=nli

(2025年09月12日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- スマートフォン競争促進法案-日本版Digital Markets Act

- EUにおけるAmazonの確約計画案-非公表情報の取扱など競争法事案への対応

- デジタル・プラットフォーマーと競争法(4)-Appleを題材に

- EUデジタル市場法の施行状況-2024年運営状況報告

- EUのデジタル市場法の公布・施行-Contestabilityの確保

- エピックゲームズ対Apple地裁判決-反トラスト法訴訟

- EUにおけるAppleへの制裁金納付命令-音楽ストリーミングアプリに関する処分

- Appleに対する再差止命令と刑事立件の可能性-アンチステアリング条項

- グーグルショッピングEU競争法違反事件判決-欧州一般裁判所判決

- Amazonに対する競争法訴訟-事実上の最安値要求は認められるか

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!