- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 高水準の賃上げをもたらしたのは人手不足か、物価高か

2025年04月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

春闘賃上げ率は2年連続の5%台が確実

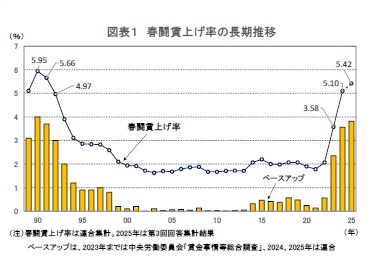

連合が4/3に公表した「2025春季生活闘争 第3回回答集計結果」によれば、2025年の平均賃上げ率は5.42%(前年実績比+0.32%)、ベースアップに相当する「賃上げ分」は3.82%となった(図表1)。2025年の春闘賃上げ率が、33年ぶりの高水準となった2024年(5.10%)に続き5%台となることはほぼ確実とみられる。また、中小企業(組合員300人未満)の平均賃上げ率は5.00%(前年実績比+0.55%)となった。大企業(組合員300人以上)の5.44%(前年実績比+0.25%)を下回っているものの、2024年に比べて格差は縮小している。

連合が4/3に公表した「2025春季生活闘争 第3回回答集計結果」によれば、2025年の平均賃上げ率は5.42%(前年実績比+0.32%)、ベースアップに相当する「賃上げ分」は3.82%となった(図表1)。2025年の春闘賃上げ率が、33年ぶりの高水準となった2024年(5.10%)に続き5%台となることはほぼ確実とみられる。また、中小企業(組合員300人未満)の平均賃上げ率は5.00%(前年実績比+0.55%)となった。大企業(組合員300人以上)の5.44%(前年実績比+0.25%)を下回っているものの、2024年に比べて格差は縮小している。連合は2025年春闘の基本構想で、賃上げ要求を2024年に続き5%以上(定期昇給相当分を含む)、中小労働組合は格差是正分を積極的に要求するとしていたが、現時点での妥結状況はそれに沿った動きとみることができる。

本格的な賃上げが実現した背景には、賃上げ率を左右する労働需給、企業収益、物価の3要素がいずれも大きく改善していることがある。

労働需給のひっ迫は10年以上続く

特に強調されることが多いのは、人手不足に伴う賃金上昇圧力の高さである。たとえば、日本銀行は年4回公表している展望レポートの中で、その時々の重要なテーマについて分析を行い、BOXとしてまとめているが、2025年1月分では5つのBOXのうち、4つが労働の供給制約や労働需給に関するものであった1。

人手不足が賃上げを後押ししていることは確かだ。しかし、賃上げが本格化し始めた2023年以前から労働需給の引き締まった状態は続いていた。労働需給を反映する代表的な指標である有効求人倍率は2013年終盤に1倍を上回った後、2018年から2019年にかけては1.6倍台まで上昇した。

新型コロナウイルス感染症の影響で2020年に落ち込んだ後、再び上昇したが、コロナ禍前の水準には届かず、2022年後半をピークに低下し、2024年以降は横ばい圏で推移している(図表3)。有効求人倍率はあくまでもハローワーク(公共職業安定所)における求人・求職データである。近年は民間求人サービスの利用増加などにより、有効求人倍率が必ずしも労働市場全体の需給動向を反映しなくなっている可能性がある。

ただし、足もとの失業率は2%台半ばで推移しており、コロナ禍前の2%台前半と比べればやや高い。また、実際の失業率から労働市場のミスマッチなどから生じる構造失業率を引いた需要不足失業率は2021年以降、マイナス(需要超過)が続いているが、マイナス幅は2018~2019年頃よりも小さい(図表4)。

労働需給の引き締まった状態はコロナ禍を除けば10年以上にわたって続いている。また、企業収益もアベノミクス景気の2017年頃から過去最高水準の更新が続いていた。この数年で大きく変化したのは物価上昇率である。

人手不足が賃上げを後押ししていることは確かだ。しかし、賃上げが本格化し始めた2023年以前から労働需給の引き締まった状態は続いていた。労働需給を反映する代表的な指標である有効求人倍率は2013年終盤に1倍を上回った後、2018年から2019年にかけては1.6倍台まで上昇した。

新型コロナウイルス感染症の影響で2020年に落ち込んだ後、再び上昇したが、コロナ禍前の水準には届かず、2022年後半をピークに低下し、2024年以降は横ばい圏で推移している(図表3)。有効求人倍率はあくまでもハローワーク(公共職業安定所)における求人・求職データである。近年は民間求人サービスの利用増加などにより、有効求人倍率が必ずしも労働市場全体の需給動向を反映しなくなっている可能性がある。

ただし、足もとの失業率は2%台半ばで推移しており、コロナ禍前の2%台前半と比べればやや高い。また、実際の失業率から労働市場のミスマッチなどから生じる構造失業率を引いた需要不足失業率は2021年以降、マイナス(需要超過)が続いているが、マイナス幅は2018~2019年頃よりも小さい(図表4)。

労働需給の引き締まった状態はコロナ禍を除けば10年以上にわたって続いている。また、企業収益もアベノミクス景気の2017年頃から過去最高水準の更新が続いていた。この数年で大きく変化したのは物価上昇率である。

1 (BOX2)資本と労働の代替性と労働の供給制約、(BOX3)労働の供給制約と企業の投資活動、(BOX4)労働需給と賃金について、(BOX5)サービス価格の趨勢

人手不足でも低迷する労働生産性

企業の人手不足感が極めて強いことは確かだが、実態として人手が不足しているかは議論の余地がある。

一般的に、景気拡張期(好況期)に最終需要が拡大し、それに対応するために企業が労働力を増やそうとするが、最終需要の拡大に労働力の確保が追いつかない場合に、企業の人手不足感が高まることが多い。この場合、最終需要の増加ペースが労働投入量の増加ペースを上回ることにより、労働生産性(最終需要/労働投入量)の上昇ペースは加速する。逆に、景気後退期(不況期)に最終需要が落ち込んだ場合、企業は労働力を削減しようとするが、雇用調整はそれほど柔軟に行うことができないため、企業の雇用過剰感が高まることが多い。この場合、最終需要の減少ペースが労働投入量の減少ペースを上回るため、労働生産性の上昇ペースは低下する。

ところが、最近は人手不足感が極めて強い状態が続いているにもかかわらず、労働生産性の上昇ペースは緩やかなものにとどまっている(図表5)。また、労働生産性を業種別にみると、コロナ禍以降、上昇基調が明確となっているのは、宿泊・飲食サービス業、運輸・郵便業の2業種に限られ、製造業、情報通信業は低下傾向が続いている。また、労働生産性の水準がコロナ禍前(2019年平均)を上回っているのは宿泊・飲食サービス業、建設業の2業種である(図表6)。日銀短観の雇用人員判断DIは全ての業種でマイナス(不足超過)となっているが、労働生産性からみると実態的には必ずしも人手不足とは言えない業種も多い。

人口減少、少子高齢化という人口動態面からの構造的な人手不足は今後も続く公算が大きい。その一方で、足もとの人手不足は労働生産性の上昇を伴ったものとなっていないため、景気が悪化した場合には循環的に人手不足感が急速に弱まる可能性もあるだろう。

一般的に、景気拡張期(好況期)に最終需要が拡大し、それに対応するために企業が労働力を増やそうとするが、最終需要の拡大に労働力の確保が追いつかない場合に、企業の人手不足感が高まることが多い。この場合、最終需要の増加ペースが労働投入量の増加ペースを上回ることにより、労働生産性(最終需要/労働投入量)の上昇ペースは加速する。逆に、景気後退期(不況期)に最終需要が落ち込んだ場合、企業は労働力を削減しようとするが、雇用調整はそれほど柔軟に行うことができないため、企業の雇用過剰感が高まることが多い。この場合、最終需要の減少ペースが労働投入量の減少ペースを上回るため、労働生産性の上昇ペースは低下する。

ところが、最近は人手不足感が極めて強い状態が続いているにもかかわらず、労働生産性の上昇ペースは緩やかなものにとどまっている(図表5)。また、労働生産性を業種別にみると、コロナ禍以降、上昇基調が明確となっているのは、宿泊・飲食サービス業、運輸・郵便業の2業種に限られ、製造業、情報通信業は低下傾向が続いている。また、労働生産性の水準がコロナ禍前(2019年平均)を上回っているのは宿泊・飲食サービス業、建設業の2業種である(図表6)。日銀短観の雇用人員判断DIは全ての業種でマイナス(不足超過)となっているが、労働生産性からみると実態的には必ずしも人手不足とは言えない業種も多い。

人口減少、少子高齢化という人口動態面からの構造的な人手不足は今後も続く公算が大きい。その一方で、足もとの人手不足は労働生産性の上昇を伴ったものとなっていないため、景気が悪化した場合には循環的に人手不足感が急速に弱まる可能性もあるだろう。

「労働需給→賃金」VS「物価→賃金」

最近の高水準の賃上げは労働需給、企業収益、物価の全てが揃ったことによって実現したが、決め手になったのは人手不足よりも物価高と考えられる。

前述した通り、振り返ってみれば、アベノミクス景気の頃から労働需給、企業収益を中心に賃上げをめぐる環境は良好だった。それにもかかわらず2022年まで賃上げがほとんど行われなかった一因は、組合側の要求水準が低かったことだ。

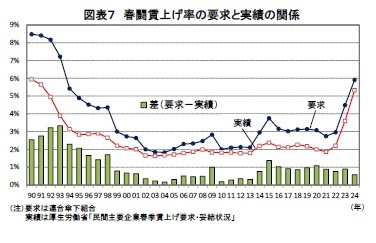

連合傘下組合の賃上げ要求と実績の関係をみると、バブル崩壊後で景気が悪かった1990年代後半でも賃上げ要求は4%以上で、実際の賃上げ率は3%前後となっていた。その後は雇用情勢が厳しさを増す中で、組合が賃上げよりも雇用の確保を優先したこともあり、定期昇給分(ベースアップなし)に相当する1%台後半から2%台の要求水準という期間が長く続いた。

前述した通り、振り返ってみれば、アベノミクス景気の頃から労働需給、企業収益を中心に賃上げをめぐる環境は良好だった。それにもかかわらず2022年まで賃上げがほとんど行われなかった一因は、組合側の要求水準が低かったことだ。

連合傘下組合の賃上げ要求と実績の関係をみると、バブル崩壊後で景気が悪かった1990年代後半でも賃上げ要求は4%以上で、実際の賃上げ率は3%前後となっていた。その後は雇用情勢が厳しさを増す中で、組合が賃上げよりも雇用の確保を優先したこともあり、定期昇給分(ベースアップなし)に相当する1%台後半から2%台の要求水準という期間が長く続いた。

アベノミクス景気が始まった2013年以降、過去最高益を更新する企業が相次ぎ、企業の人手不足感が大きく高まるなど、賃上げをめぐる環境は大きく改善した。しかし、賃上げ要求は3%程度、実際の賃上げ率は2%程度(ベースアップではほぼ0%)にとどまっていた(図表7)。

アベノミクス景気が始まった2013年以降、過去最高益を更新する企業が相次ぎ、企業の人手不足感が大きく高まるなど、賃上げをめぐる環境は大きく改善した。しかし、賃上げ要求は3%程度、実際の賃上げ率は2%程度(ベースアップではほぼ0%)にとどまっていた(図表7)。賃上げ要求水準が上がらなかった背景には、デフレマインドが払拭されていなかったことがある。デフレ期にはベースアップがなくても物価の下落によって実質賃金が上昇したため、賃上げを要求する必要性が低かった。

2013年の異次元緩和開始以降、少なくともデフレではなくなり、賃上げがなければ実質賃金が目減りするようになった。しかし、デフレマインドが根強く残っており、賃上げの重要性が十分に認識されることはなかった。

しかし、2022年以降は消費者物価が一時約40年ぶりの高い伸びとなり、賃上げがなければ実質賃金が大きく目減りしてしまうことが誰の目にも明らかとなった。こうした状況のもとで、2023年以降は賃上げ要求が大きく引き上げられ、それに応じて実際の賃上げ率も大きく高まったのである。

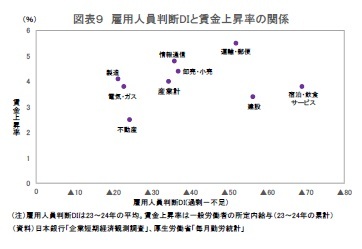

また、人手不足と賃上げの連動性が必ずしも高いと言えないことは、足もとの業種別の人手不足感(日銀短観の雇用人員判断DI)と賃金上昇率の相関が必ずしも高くないことからもうかがえる。

また、人手不足と賃上げの連動性が必ずしも高いと言えないことは、足もとの業種別の人手不足感(日銀短観の雇用人員判断DI)と賃金上昇率の相関が必ずしも高くないことからもうかがえる。たとえば、厚生労働省の「毎月勤労統計」によれば、賃金上昇率(一般労働者の所定内給与)は2023、2024年の2年間で4.0%(産業計)上昇したが、人手不足感が特に強い飲食・宿泊サービス業、建設業の賃金上昇率はそれぞれ3.8%、3.4%と平均よりも低くなっている(図表9)。賃上げの根底に人手不足があることが確かだが、人手不足感の強さが賃上げ率に直結しているわけではない。

2 有効求人倍率(雇用人員判断DI)、経常利益、消費者物価(消費税の影響を除く)、所定内給与の4変数からなるVARモデルを推計。推計期間は1990年1Q~2024年4Q

トランプ関税で2026年の賃上げ率は大きく低下するリスク

日本経済は2020年5月を底として拡張局面が続いてきたが、回復ペースが緩やかなものにとどまっていることもあり、米国が発動した相互関税によって景気後退に陥るリスクが高まっている。景気が悪化すれば、当然のことながら賃上げを巡る環境も悪化し、2026年の春闘賃上げ率は大きく低下するだろう。

賃上げを決める3要素のうち、人手不足感については人口動態面からの構造的な要因によって高止まりする可能性もあるが、ここまで見てきたように、人手不足感の強さは必ずしも賃上げの主因とは言えない。賃上げ率が大きく下がるのは、景気減速に伴う需給バランスの悪化、円高、原油安などから物価上昇率が大きく低下した場合だろう。ただし、より重要なのは実質賃金の上昇率であり、名目賃金の伸びが大きく下がったとしてもそのこと自体を過度に悲観する必要はない。

春闘賃上げ率は2023年以降に大きく高まったが、消費者物価上昇率が日本銀行の「物価安定の目標」である2%を上回っていることから、現時点では実質賃金上昇率のプラスが定着するには至っていない。先行きについては、物価上昇率の低下によって名目賃金の伸びは鈍化する可能性が高いが、実質賃金の上昇が持続的・安定的なものとなれば、個人消費を下支えすることが期待される。2026年の春闘賃上げ率が前年を下回ることは避けられそうもないが、物価上昇率を上回るベースアップが確保できるかが注目される。

賃上げを決める3要素のうち、人手不足感については人口動態面からの構造的な要因によって高止まりする可能性もあるが、ここまで見てきたように、人手不足感の強さは必ずしも賃上げの主因とは言えない。賃上げ率が大きく下がるのは、景気減速に伴う需給バランスの悪化、円高、原油安などから物価上昇率が大きく低下した場合だろう。ただし、より重要なのは実質賃金の上昇率であり、名目賃金の伸びが大きく下がったとしてもそのこと自体を過度に悲観する必要はない。

春闘賃上げ率は2023年以降に大きく高まったが、消費者物価上昇率が日本銀行の「物価安定の目標」である2%を上回っていることから、現時点では実質賃金上昇率のプラスが定着するには至っていない。先行きについては、物価上昇率の低下によって名目賃金の伸びは鈍化する可能性が高いが、実質賃金の上昇が持続的・安定的なものとなれば、個人消費を下支えすることが期待される。2026年の春闘賃上げ率が前年を下回ることは避けられそうもないが、物価上昇率を上回るベースアップが確保できるかが注目される。

(2025年04月11日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高水準の賃上げをもたらしたのは人手不足か、物価高か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高水準の賃上げをもたらしたのは人手不足か、物価高かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!