- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 消費者物価(全国25年2月)-コアCPI上昇率は当面3%前後で推移する見通し

2025年03月21日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.コアCPI上昇率は2ヵ月連続の3%台

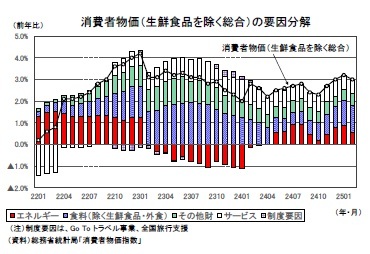

コアCPIの内訳をみると、灯油(1月:前年比6.3%→2月:同9.3%)、ガソリン(1月:前年比3.9%→2月:同5.8%)は上昇率が高まったが、電気・都市ガス代の支援策再開により、電気代(1月:前年比18.0%→2月:同9.0%)、ガス代(1月:前年比6.8%→2月:同3.4%)の上昇率が縮小したため、エネルギー価格の上昇率は1月の前年比10.8%からの同6.9%へ縮小した。

食料(生鮮食品を除く)は前年比5.6%(1月:同5.1%)と上昇率が前月から0.5ポイント拡大した。食料(生鮮食品を除く)は24年7月の前年比2.6%を底に7ヵ月連続で上昇率が高まった。米類の伸びがさらに高まった(12月:前年比64.5%→1月:同70.9%→2月:同80.9%)ことに加え、既往の円安に伴う輸入物価の上昇が消費者物価に波及している。

内訳をみると、米類のほかに、チョコレート(同30.4%)、調理パスタ(同12.5%)、果実ジュース(同18.4%)などが前年比で二桁の高い伸びを続ける一方、前年の上昇率が高かった裏が出ることで、カップ麺(同▲3.2%)、調理カレー(同▲2.4%)、紅茶(同▲3.2%)など下落する品目もあり、食料の価格にはばらつきが見られる。

食料(生鮮食品を除く)は前年比5.6%(1月:同5.1%)と上昇率が前月から0.5ポイント拡大した。食料(生鮮食品を除く)は24年7月の前年比2.6%を底に7ヵ月連続で上昇率が高まった。米類の伸びがさらに高まった(12月:前年比64.5%→1月:同70.9%→2月:同80.9%)ことに加え、既往の円安に伴う輸入物価の上昇が消費者物価に波及している。

内訳をみると、米類のほかに、チョコレート(同30.4%)、調理パスタ(同12.5%)、果実ジュース(同18.4%)などが前年比で二桁の高い伸びを続ける一方、前年の上昇率が高かった裏が出ることで、カップ麺(同▲3.2%)、調理カレー(同▲2.4%)、紅茶(同▲3.2%)など下落する品目もあり、食料の価格にはばらつきが見られる。

サービスは前年比1.3%(1月:同1.4%)と上昇率は前月から0.1ポイント縮小した。外食(1月:前年比3.1%→2月:同3.2%)、テーマパーク入場料(1月:前年比3.1%→2月:同4.5%)は上昇率が拡大したが、宿泊料(1月:前年比6.8%→2月:同5.2%)の伸びが鈍化し、外国パック旅行費が前年比▲2.8%(1月:同1.9%)とコロナ禍の20年12月以来、4年2ヵ月ぶりに下落に転じた。

サービスは前年比1.3%(1月:同1.4%)と上昇率は前月から0.1ポイント縮小した。外食(1月:前年比3.1%→2月:同3.2%)、テーマパーク入場料(1月:前年比3.1%→2月:同4.5%)は上昇率が拡大したが、宿泊料(1月:前年比6.8%→2月:同5.2%)の伸びが鈍化し、外国パック旅行費が前年比▲2.8%(1月:同1.9%)とコロナ禍の20年12月以来、4年2ヵ月ぶりに下落に転じた。コアCPI上昇率を寄与度分解すると、エネルギーが0.55%(1月:0.86%)、食料(除く生鮮食品・外食)が1.26%(1月:1.16%)、その他財が0.57%(1月:0.51%)、サービスが0.63%(1月:0.68%)であった。

2.物価上昇品目数が3ヵ月連続で増加

3.コアCPI上昇率は当面3%前後で高止まり

コアCPI上昇率は2ヵ月連続で3%台となった。食料(生鮮食品を除く)は23年8月の前年比9.2%をピークに24年7月には同2.6%まで鈍化したが、その後は輸入物価の再上昇に米価格の高騰が加わったことから再び上昇率が高まり、25年1月は同5.6%となった。食料品値上げの動きはしばらく続く可能性が高いが、川上段階(輸入物価、国内企業物価)の食料品価格の上昇率は23年夏頃に比べれば低水準にとどまっている。現時点では、消費者物価の食料品価格の上昇率は6%台まで高まった後、頭打ちになると予想している。

一方、電気・都市ガス代の支援策は25年3月使用分(CPIヘの反映は4月)で終了(3月は値引き額が縮小)することから、エネルギー価格の上昇率は高止まりすることが見込まれる。コアCPI上昇率は、25年度入りには高校授業料の無償化によって押し下げられるものの、当面3%前後で高止まりすることが予想される。

一方、電気・都市ガス代の支援策は25年3月使用分(CPIヘの反映は4月)で終了(3月は値引き額が縮小)することから、エネルギー価格の上昇率は高止まりすることが見込まれる。コアCPI上昇率は、25年度入りには高校授業料の無償化によって押し下げられるものの、当面3%前後で高止まりすることが予想される。

(2025年03月21日「経済・金融フラッシュ」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【消費者物価(全国25年2月)-コアCPI上昇率は当面3%前後で推移する見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

消費者物価(全国25年2月)-コアCPI上昇率は当面3%前後で推移する見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!