- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(1)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方

2025年04月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

1|はじめに~優秀な若手人材の確保と定着は人的資本戦略の中核に

労働人口の減少が進む中、企業にとって優秀な若手人材の確保と定着は、人的資本戦略の中核の一つと言っても過言ではない。一方、若手世代の働き方に対する価値観も大きく変化している。先行研究では、仕事を通じた社会的意義の実感や、会社外での成長機会を求める「自律的キャリア志向」が高まりを見せており、組織側にも新たな対応が求められている1。このような状況において注目されているのが、「従業員が参加する形での社会貢献活動」である。制度上のCSRではなく、「社員が社会との接点を体感し、企業の存在意義(パーパス)を実感できる場」として設計し直す動きが、一部の企業で始まっている。

労働人口の減少が進む中、企業にとって優秀な若手人材の確保と定着は、人的資本戦略の中核の一つと言っても過言ではない。一方、若手世代の働き方に対する価値観も大きく変化している。先行研究では、仕事を通じた社会的意義の実感や、会社外での成長機会を求める「自律的キャリア志向」が高まりを見せており、組織側にも新たな対応が求められている1。このような状況において注目されているのが、「従業員が参加する形での社会貢献活動」である。制度上のCSRではなく、「社員が社会との接点を体感し、企業の存在意義(パーパス)を実感できる場」として設計し直す動きが、一部の企業で始まっている。

たとえば、2024年3月に公表されたサステナビリティ基準委員会(SSBJ)による開示基準案では、社会的影響や価値創造プロセスの可視化が求められているが、ニッセイ基礎研究所の調査2によれば、企業の社会貢献活動に社員が関与している事実は、消費者からの好意形成や信頼感、利用意向の向上に影響を与えることが確認されている。

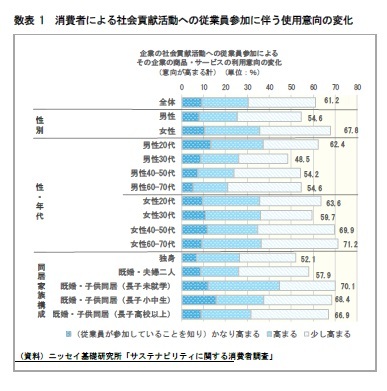

たとえば、2024年3月に公表されたサステナビリティ基準委員会(SSBJ)による開示基準案では、社会的影響や価値創造プロセスの可視化が求められているが、ニッセイ基礎研究所の調査2によれば、企業の社会貢献活動に社員が関与している事実は、消費者からの好意形成や信頼感、利用意向の向上に影響を与えることが確認されている。特に、20代の若年層や子育て世代など、企業の「社会とのつながり」に敏感な層において、そのような企業の商品・サービスの利用意向が特に高まる傾向が伺える(数表1)。

この結果は、単なる制度や寄付ではなく、「誰が、どのように、なぜその活動に参加しているのか」というストーリーの共有が、企業評価に直結する時代になりつつあることを示唆しているとも言えるだろう。言い換えれば、従業員の社会貢献活動への主体的な関与が、人的資本としての価値と企業のレピュテーション向上の両立を可能にする経営資源となる可能性を示しているとも言える。

1 厚生労働省『人手不足等をめぐる現状と働き方等に関する調査(企業調査・労働者調査)』、2019年3月、調査期間:2019年3月1日~3月20日、調査方法:郵送配布・回収、有効回収数:4,599件(回収率23.0%)

2 サステナビリティに関する消費者調査/(2024年調査)調査時期:2024年8月20日~23日/調査対象:全国20~74歳男女/調査手法:インターネット調査(株式会社マクロミルのモニターから令和2年国勢調査の性・年代構成比に合わせて抽出)/有効回答数:2,500

2|従業員の社会貢献活動への参加~離職リスク低減やエンゲージメント強化にも繋がる

さらに、先行研究3では「本業のスキルを活かした社会貢献活動への意欲」と「組織コミットメント」の間には有意な相関があり、離職リスク低減やエンゲージメント強化につながる可能性も指摘されている。

さらに、先行研究3では「本業のスキルを活かした社会貢献活動への意欲」と「組織コミットメント」の間には有意な相関があり、離職リスク低減やエンゲージメント強化につながる可能性も指摘されている。

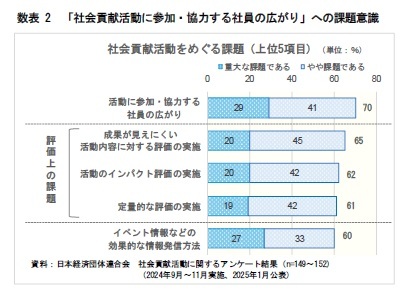

ただし、こうした施策が効果を発揮するには、トップダウンのメッセージ発信や制度設計だけでは不十分であるとも思われる。経団連の調査4によれば、現実には、社会貢献活動が一部の熱心な社員によって支えられており、組織全体への浸透や日常業務との接続が難しいという声も多く聞かれる。言い換えれば、「制度はあるが、実際に動く人がいない」状態に陥る可能性もあるだろう(数表2)。

ただし、こうした施策が効果を発揮するには、トップダウンのメッセージ発信や制度設計だけでは不十分であるとも思われる。経団連の調査4によれば、現実には、社会貢献活動が一部の熱心な社員によって支えられており、組織全体への浸透や日常業務との接続が難しいという声も多く聞かれる。言い換えれば、「制度はあるが、実際に動く人がいない」状態に陥る可能性もあるだろう(数表2)。本稿では、こうした論点を踏まえ、行動科学の知見をベースにしながら、従業員の内発的モチベーションを引き出すための制度設計や社内コミュニケーションのあり方を3回のレポートに分けて分析・考察していく。

先に本稿の結論を申し上げれば、企業の人事部門やサステナビリティ推進部門が「従業員が参加する形での社会貢献活動」の促進に向けて取り組むべき実務課題は、以下のような5つの論点となる。

(1) 使命感の設計:社員の「自分ごと意識(=使命感)」をどう醸成するか

(2) 障壁の除去:社内での「時間的・心理的な制約」をどう取り除くか

(3) 参加導線の設置:活動機会を「わかりやすく、参加しやすい形」でどう提供するか

(4) 形骸化の抑止:継続的に意味づけを行い、「形骸化」をどう防ぐか

(5) 価値創造との接続:活動の成果をどう企業の価値創造と結びつけて発信するか

本稿ではこれらの論点について、行動科学の視点からのデータ解析を踏まえて、特に、「パーパスの実装」について、サステナビリティ経営を組織内部に定着させるための実務的インプリケーションを提示していく。

3 高島健太郎・西垣朋哉・渡邉汐音・竹下智之(2020)「若手従業員の『本業外のキャリア開発活動』への意欲と組織コミットメントの関係に関する分析」,『日本経営工学会論文誌』,Vol.12

若手従業員が自律的に行う「本業外のキャリア開発活動」を因子分析した結果、**「自己研鑽」「社外の仕事への従事」「社会貢献」**の3因子が抽出された。そのうち「社会貢献」因子のみが組織コミットメントと弱いながらも正の相関(r=0.24, p<0.001)を示した。これは、従業員が社会貢献活動に意欲を示す場合、企業への帰属意識や情緒的コミットメントが向上する可能性を示唆している。

4 日本経済団体連合会「社会貢献活動に関するアンケート結果」(2025年1月公表)。2024年9~11月に会員企業(n=149~152)を対象に実施したアンケートでは、「活動に参加・協力する社員の広がり」が社会貢献活動推進上の主要な課題として挙げられた。特に「重大な課題である」と認識する企業は29%、「やや課題である」と認識する企業は41%にのぼり、合わせて7割近くの企業が従業員参加の拡大を課題視している。

2――従業員の持続可能な行動をどう促すか~行動科学「SHIFTフレームワーク」からの示唆

1|SHIFTフレームワークとは~社員の持続可能な行動を引き出す“5つの心理スイッチ”

従業員が社会貢献活動やサステナブルな行動に積極的に参加するようになるには、制度や仕組みだけでなく、「なぜその行動に踏み出すのか」「どうすればその行動が定着するのか」といった、従業員が一歩踏み出し、行動が習慣化していくための心理的なトリガーに対する理解が不可欠であると思われる。

この点を体系的に整理した理論が、行動科学に基づくSHIFTフレームワーク5(SHIFT Framework)である。SHIFTは、人が持続可能な行動に移るまでの心理的プロセスを5つの視点から整理したモデルであり、「意識はあるのに行動できない」という“態度–行動ギャップ”の解消を目的としている。

従業員が社会貢献活動やサステナブルな行動に積極的に参加するようになるには、制度や仕組みだけでなく、「なぜその行動に踏み出すのか」「どうすればその行動が定着するのか」といった、従業員が一歩踏み出し、行動が習慣化していくための心理的なトリガーに対する理解が不可欠であると思われる。

この点を体系的に整理した理論が、行動科学に基づくSHIFTフレームワーク5(SHIFT Framework)である。SHIFTは、人が持続可能な行動に移るまでの心理的プロセスを5つの視点から整理したモデルであり、「意識はあるのに行動できない」という“態度–行動ギャップ”の解消を目的としている。

これら5つの心理要因が組み合わさり、適切に機能することで、従業員の持続可能な行動は“無理なく自然に”定着していく可能性が高まると思われる。

たとえば、周囲の模範的行動(Social influence)が最初のきっかけを与え、それが繰り返されて習慣化(Habit formation)されることで、個人の価値観(Individual self)と結びついた行動が、より長期的に維持されやすくなる。さらに、活動の社会的意義や緊急性を伝えること(Feelings and cognition)や、参加による成果を“見える化”する仕組み(Tangibility)があれば、社員の行動意欲は一層高まると期待される。

SHIFTは、「行動を設計する」という実務的課題に対して、心理の視点から支援するフレームワークである。単なる制度設計にとどまらず、「人がどうすれば動きたくなるか」を可視化する道具として、企業のサステナビリティ推進や人的資本経営にも応用できると思われる。

5 White, K., Habib, R., & Hardisty, D. J. (2019). How to SHIFT consumer behaviors to be more sustainable: A literature review and guiding framework. Journal of Marketing, 83(6)

この研究では、人が持続可能な行動を取る際に直面する内面的な心理的要因のうち特に「態度と行動のギャップ」に繋がる5つの要点(自己–他者のトレードオフ、長い時間軸、集団行動の必要性、抽象性の問題、自動的な行動から意識的な行動への切り替え)を整理しており、SHIFTフレームワークはその抑制や解消を促すツールと位置づけられている。なおSHIFTは、実証的な知見と理論的仮説の両面に基づくものであるが、先行研究では実際にデータを用いて実証されている訳ではない。なお、この論文のインパクトファクターは高くマーケティング分野ではトップレベルの学術研究成果と言える。

たとえば、周囲の模範的行動(Social influence)が最初のきっかけを与え、それが繰り返されて習慣化(Habit formation)されることで、個人の価値観(Individual self)と結びついた行動が、より長期的に維持されやすくなる。さらに、活動の社会的意義や緊急性を伝えること(Feelings and cognition)や、参加による成果を“見える化”する仕組み(Tangibility)があれば、社員の行動意欲は一層高まると期待される。

SHIFTは、「行動を設計する」という実務的課題に対して、心理の視点から支援するフレームワークである。単なる制度設計にとどまらず、「人がどうすれば動きたくなるか」を可視化する道具として、企業のサステナビリティ推進や人的資本経営にも応用できると思われる。

5 White, K., Habib, R., & Hardisty, D. J. (2019). How to SHIFT consumer behaviors to be more sustainable: A literature review and guiding framework. Journal of Marketing, 83(6)

この研究では、人が持続可能な行動を取る際に直面する内面的な心理的要因のうち特に「態度と行動のギャップ」に繋がる5つの要点(自己–他者のトレードオフ、長い時間軸、集団行動の必要性、抽象性の問題、自動的な行動から意識的な行動への切り替え)を整理しており、SHIFTフレームワークはその抑制や解消を促すツールと位置づけられている。なおSHIFTは、実証的な知見と理論的仮説の両面に基づくものであるが、先行研究では実際にデータを用いて実証されている訳ではない。なお、この論文のインパクトファクターは高くマーケティング分野ではトップレベルの学術研究成果と言える。

2|サステナブル行動の7つの心理因子~SHIFT理論との対応から見えてくる行動設計のヒント

ここまで、行動科学に基づいた「SHIFTフレームワーク」によって、人が持続可能な行動に至る心理的プロセスを5つの要素で整理してきた。ここからはそれらに加えて、ニッセイ基礎研究所の分析によって得られた、サステナビリティ意識に関する7つの心理因子(以下、「サステナ意識7因子」)との対応関係を示す。

これら7因子は、日本の消費者・生活者に対する意識調査に基づく実証データから導かれたものであり、SHIFTの各構成要素と親和性を持つことが見えてきた。

とりわけ、従業員の行動促進を考える上では、これらの因子が「行動の背後にある心理構造や心理トリガー」をより具体的に読み解く手がかりとなると期待される。

なお、この因子の具体的な内容については別稿6を参照頂きたい。加えて、本稿では因子2・3について、分析の焦点に即して「日常習慣意識(積極行動)」「日常習慣意識(消極行動)」と表現を調整している。

ここまで、行動科学に基づいた「SHIFTフレームワーク」によって、人が持続可能な行動に至る心理的プロセスを5つの要素で整理してきた。ここからはそれらに加えて、ニッセイ基礎研究所の分析によって得られた、サステナビリティ意識に関する7つの心理因子(以下、「サステナ意識7因子」)との対応関係を示す。

これら7因子は、日本の消費者・生活者に対する意識調査に基づく実証データから導かれたものであり、SHIFTの各構成要素と親和性を持つことが見えてきた。

とりわけ、従業員の行動促進を考える上では、これらの因子が「行動の背後にある心理構造や心理トリガー」をより具体的に読み解く手がかりとなると期待される。

なお、この因子の具体的な内容については別稿6を参照頂きたい。加えて、本稿では因子2・3について、分析の焦点に即して「日常習慣意識(積極行動)」「日常習慣意識(消極行動)」と表現を調整している。

このようにSHIFTと重ねて見ていくと、サステナ意識7因子は、SHIFTが理論的に示した5要素を、より詳細かつ現場感覚に即して分解された実証的構造として読み解くことができるようになる。

SHIFTはあくまで理論モデルであるのに対し、サステナ意識7因子は調査データから抽出された心理的な因子モデルである。両者を照合することで、「何が従業員の行動を後押しし、逆に何が阻んでいるのか」という構造的な理解が深まることが期待される。つまり、7因子はSHIFTと現場との“橋渡し”となる補助線として位置づけることができると言うこともできるだろう。

たとえば、因子4の「制約感」は制度設計や時間的配慮に関わるものであり、実務レベルでは「活動機会の明確化」「時間・費用の柔軟性」などによって緩和できる。因子6の「使命感」は、パーパス共有や社会課題に関するストーリーテリングによって喚起されうるものであろう。また、因子7の「障壁意識」は、成果の“見える化”といった手法で克服可能と思われる。

このように、SHIFTとサステナ意識7因子の対応関係は、単なる理論的整理にとどまらず、企業の人事・サステナビリティ部門が実務で施策を構築・評価する際の「行動設計の地図」として活用できる可能性がある。

6 ニッセイ基礎研レポート「サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)」(2025年3月)

SHIFTはあくまで理論モデルであるのに対し、サステナ意識7因子は調査データから抽出された心理的な因子モデルである。両者を照合することで、「何が従業員の行動を後押しし、逆に何が阻んでいるのか」という構造的な理解が深まることが期待される。つまり、7因子はSHIFTと現場との“橋渡し”となる補助線として位置づけることができると言うこともできるだろう。

たとえば、因子4の「制約感」は制度設計や時間的配慮に関わるものであり、実務レベルでは「活動機会の明確化」「時間・費用の柔軟性」などによって緩和できる。因子6の「使命感」は、パーパス共有や社会課題に関するストーリーテリングによって喚起されうるものであろう。また、因子7の「障壁意識」は、成果の“見える化”といった手法で克服可能と思われる。

このように、SHIFTとサステナ意識7因子の対応関係は、単なる理論的整理にとどまらず、企業の人事・サステナビリティ部門が実務で施策を構築・評価する際の「行動設計の地図」として活用できる可能性がある。

6 ニッセイ基礎研レポート「サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(2)」(2025年3月)

(2025年04月11日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

03-3512-1813

経歴

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/27 | Z世代にとってサステナビリティは本当に「意識高い系」なのか-若年層の「利他性」をめぐるジレンマと、その突破口の分析 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/19 | 「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(3)-「稼ぐ力」「GX」強化と若年・女性参加を促す「ウェルビーイング」 | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/08/01 | JR中央線グリーン車から考える、これからのサステナビリティ-持続可能にするために「終わらせる」、ダブル・ネガティブの決断 | 小口 裕 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(1)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

若手人材の心を動かす、企業の「社会貢献活動」とは(1)-「行動科学」で考える、パーパスと従業員の自発行動のつなぎ方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!