- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- 税制改正でふるさと納税額はどうなる?

税制改正でふるさと納税額はどうなる?

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

結論から言うと、ふるさと納税の上限額に影響がある利用者は限られる。大多数のふるさと納税利用者には影響が及ばないが、一部の利用者は上限額以下の寄付でも自己負担額2,000円に収まらない可能性がある。その理由を説明する前に、ふるさと納税制度の仕組みと上限額の決まり方について解説する。

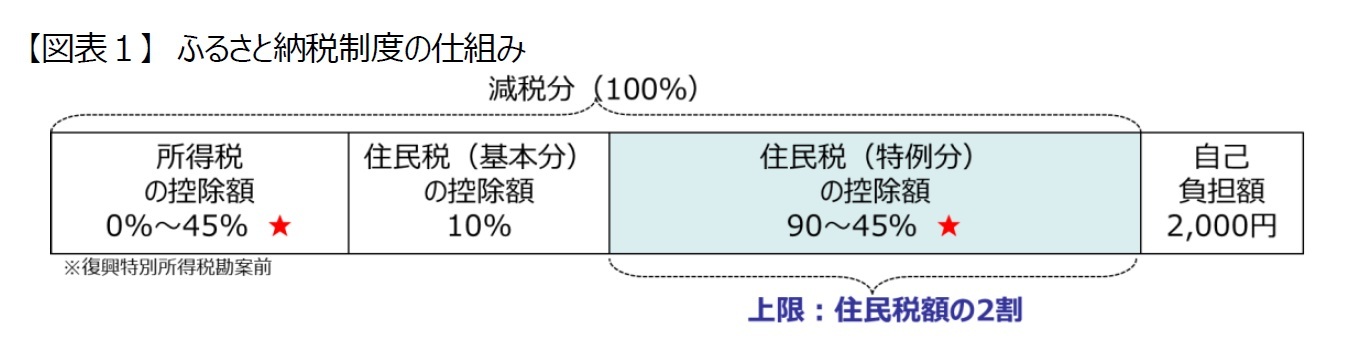

ふるさと納税制度は、一定の上限額以下なら寄付額から2,000円を引いた金額の減税が受けられる制度である。減税分は所得税から減税される部分(以下、所得税の控除額)と住民税から減税される部分に分けられ、その割合は納税者の所得税率(0%~45%、別途復興特別所得税として所得税額の2.1%加算される)によって異なる。更に住民税から減税される部分は納税者の所得税率に関わらず一律10%の基本分と、納税者の所得税率に応じて調整される特例分に分けられる(図表1)。基本分は、総務大臣の指定を受けない自治体に寄付した場合や法令で定める公益を目的とする事業を行う法人等に寄付した場合でも適用され、特例分が指定を受けた自治体への寄付のみに適用される。所得税の控除額も、総務大臣の指定を受けない自治体やその他法令に定める団体に寄付した場合も適用されるので、ふるさと納税制度は、総務大臣が指定する自治体に寄付した場合にのみ住民税(特例分)の控除も受けられる制度と言える。

そして、住民税(特例分)の控除額には、住民税額の2割という上限が設定されており、これが上限額の基準となる1。

先に記した通り、所得税の控除額の割合は納税者の所得税率に依存し、それに対応して住民税(特例分)の割合が調整される。納税者の中には基礎控除の引き上げに伴い所得税率が下がる人もいるが、その場合はどうなるのだろうか。住民税額が減らなくても所得税率の低下に伴いふるさと納税の上限が減るように思うが、実は減らない。ただし、上限額以下の寄付でも自己負担額2,000円に収まらない可能性がある。住民税(特例分)の控除額を計算する上で、当該納税者の所得税率を推定する仕組みがあるのだが、その仕組みが今回の改正に対応していないからである。所得税率は、所得税の課税所得額が閾値(195万円、330万円、695万円、900万円、1,800万円,4,000万円)以上になる度に上がる仕組みである。改正前の所得税制で課税所得額が閾値を基礎控除の引き上げ相当額程度上回る納税者は、今回の改正により所得税率は下がり、所得税の控除の割合が減る。しかし、所得税率を推定する仕組みが基礎控除額の拡大に対応していないため、実際より高い税率を前提に住民税(特例分)の控除額が低く計算される。結果として、一定の上限額以下の寄付でも寄付額から2,000円を引いた金額の減税を受けることができなくなるのである。

意図せずとも結果的に、一定の上限額以下の寄付でも自己負担額が2,000円に収まらないピットフォールともいうべき領域が、所得税率が変化する課税所得額(閾値)の近傍に発生する。正しくは、ピットフォールは今回の税制改正以前から存在しており、今回の改正によりピットフォールが広がる。次回は、ピットフォールが発生する具体的な原因を整理し、望まれる改良案について検討したい。

1 所得税の控除額および住民税(基本分)の控除額にも上限はあるが、総務大臣が指定する自治体にのみ寄付し、かつ住民税(特例分)の控除額が住民税額の2割に収まっている限り気にする必要はない。

2 特定親族特別控除の適用対象者は、所得税額・住民税額ともに減少するため、給与所得控除の最低保証額の引き上げと同様の影響があり、かつ後述する自己負担額2,000円に収まらない可能性を高める効果もある。

年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の適用対象者は、所得税額のみ減少する為、基礎控除の引き上げと同様に直接的な影響はないが、後述する自己負担額2,000円に収まらない可能性を高める効果もある。

また、住宅ローン控除については、納税額に対して借入額が大きい場合など、実質的上限額に影響を及ぼす可能性はあるが、当レポートでは検討しない。

(2025年04月03日「研究員の眼」)

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

| 2025/04/03 | 税制改正でふるさと納税額はどうなる? | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年09月18日

米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 -

2025年09月18日

保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 -

2025年09月18日

不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 -

2025年09月18日

資金循環統計(25年4-6月期)~個人金融資産は2239兆円と過去最高を更新、投信・国債・定期預金への資金流入が目立つ -

2025年09月18日

欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【税制改正でふるさと納税額はどうなる?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

税制改正でふるさと納税額はどうなる?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!