- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- ふるさと納税のウソ、ホント(2)-年間上限額の範囲内なら、自己負担額は必ず2,000円?

ふるさと納税のウソ、ホント(2)-年間上限額の範囲内なら、自己負担額は必ず2,000円?

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

一定の上限(以下、年間上限額)は、年収や家族構成によって大きく異なる。幸い、総務省 ふるさと納税ポータルサイトに、『自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)』が示されている。併せて、『掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表とは異なりますのでご注意ください。』という注意書きもある。

ふるさと納税を利用している給与所得者の大部分は、年収別かつ家族構成別のふるさと納税額の目安を参考にしているだろう。注意書きにあるように、あくまでも目安なので、年間上限額より少し控えめにしている人が多いのではないだろうか。控えめにしていれば当然、自己負担額は2,000円であると高を括り、本当に自己負担額が2,000円であるか否かを確認していない人も少なくないのではないか。確認すると、実は自己負担額が2,000円より高いかもしれない。

そして、仮に自己負担額が2,000円より高かったとしても、必ずしも、あなたがうっかり年間上限額を超えて寄付してしまったことが原因とは限らない。

そこで、「年間上限額の範囲内なら、自己負担額は必ず2,000円」がウソかホントか、確認したいと思う。

1――寄附金控除の仕組み

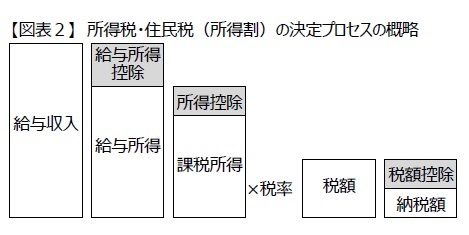

なぜ、課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額によって割合が違うのか。そもそも、課税総所得金額と人的控除差調整額とは何だろうか。手始めに、収入が給与収入のみの会社員を前提に、所得税や住民税(所得割)の決定プロセスを収入から順を追って説明する(図表2)。

なぜ、課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額によって割合が違うのか。そもそも、課税総所得金額と人的控除差調整額とは何だろうか。手始めに、収入が給与収入のみの会社員を前提に、所得税や住民税(所得割)の決定プロセスを収入から順を追って説明する(図表2)。「給与収入」から、「給与所得控除」を差し引いた金額が「給与所得」である1。そして、「給与所得」から扶養控除や生命保険料控除など各種「所得控除」を差し引いた金額が「課税所得」である。さらに、「課税所得」に課税所得に応じた税率を乗じた値が税額で、税額から住宅借入金等特別控除などの各種「税額控除」を差し引いた金額が実際の「納税額」である。尚、給与収入以外の収入がある人もいるため、給与所得とその他の所得を合算した金額を総所得、課税所得を課税総所得と呼ぶが、収入が給与収入のみなら、上述のプロセスにおける「課税所得」と課税総所得金額は同じものとなる。

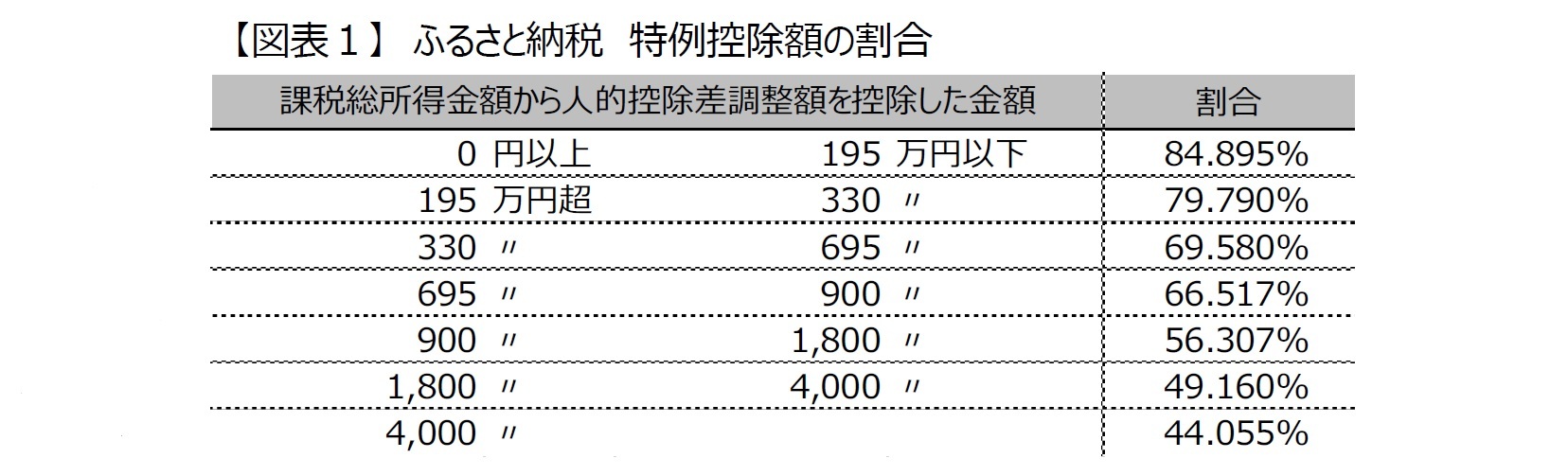

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額によって図表1の特例控除額の割合が異なる理由は、所得税の計算上、寄附金控除は「所得控除」であり、かつ所得税率は「課税所得」によって異なるからである。

つまり、所得税計算上の「課税所得」の水準によって税率が異なるため、所得税で減税される割合も異なる。従って、所得税と住民税から寄付控除対象額を控除する際には、住民税からの減税のうち特例分は、所得税計算上の課税総所得の水準によって割合を変えなければならないのである。

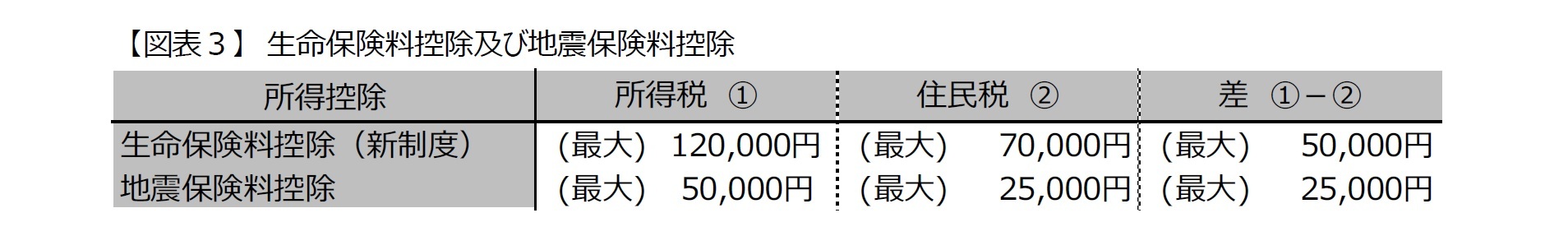

人的控除差調整額とは、所得税計算上の「課税所得」と住民税(所得割)計算上の「課税所得」の違いを調整するためのものである。所得税計算上も住民税(所得割)計算上も「給与所得」を計算するまでの過程に違いはないが、「所得控除」が異なり、結果として課税総所得金額も異なる。具体的には、基礎控除や扶養控除など「人」に関係する控除(以下、人的控除)に差があり、例えば、基礎控除や一般の扶養控除は所得税計算上38万円だが、住民税(所得割)計算上は33万円で所得税計算上より5万円低い2。このため、住民税(所得割)計算上の課税総所得金額は、所得税計算上の課税総所得金額より高い。人的控除の「所得控除」の差(基礎控除や一般の扶養控除の場合5万円)が人的控除差調整額であり、住民税(所得割)計算上の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除することで所得税計算上の課税総所得水準に一致させるという仕組みである。

1 一定の要件を満たす特定支出をした場合で、その合計額が基準金額を超える場合は給与所得者の特定支出控除も差し引くことができる

2 所得税については令和元年分まで、地方税(所得割)については、令和2年分までの値である。

2――人的控除以外にも、所得税と住民税で取り扱いが異なる控除がある

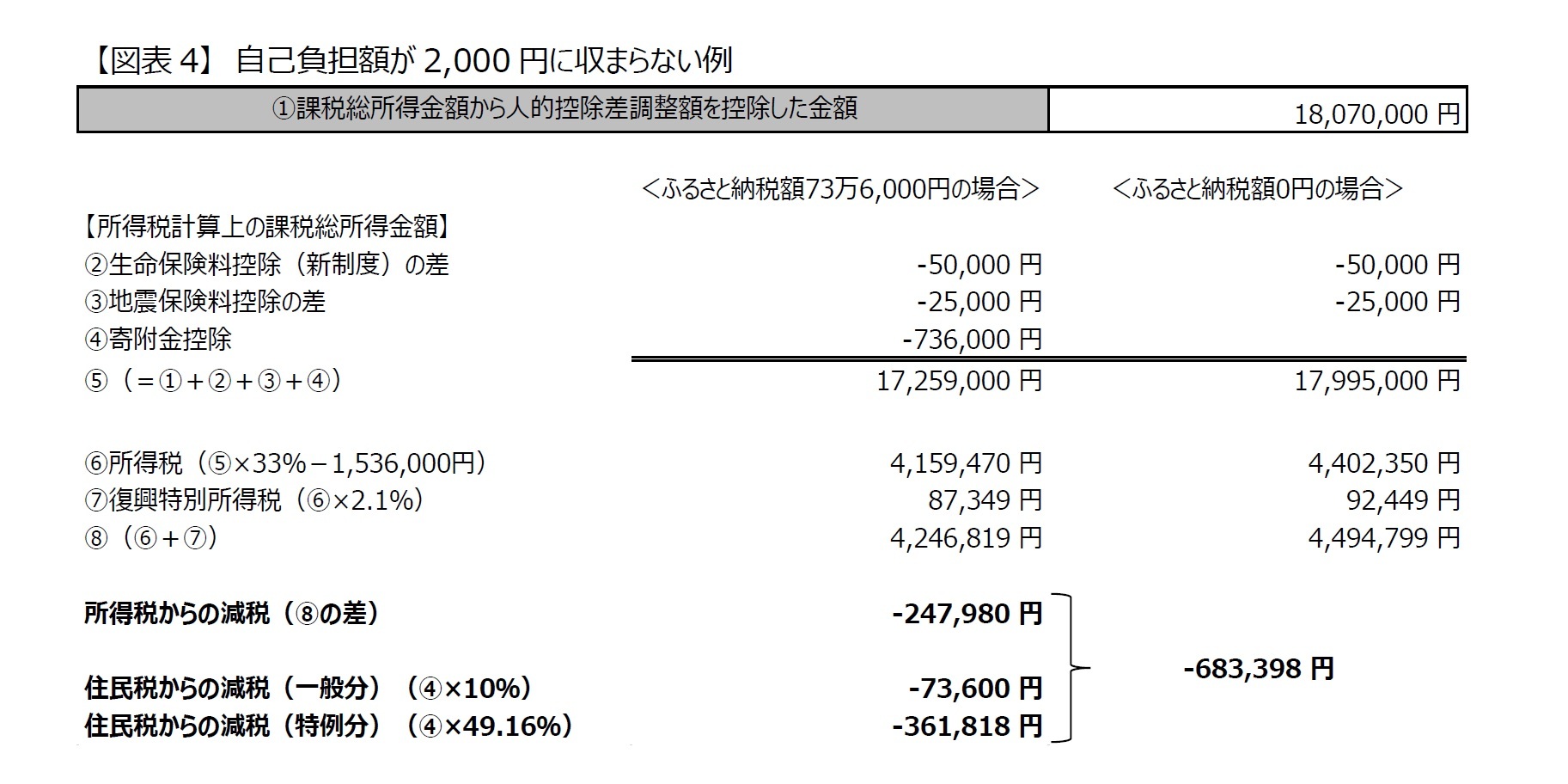

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額が1,807万円の納税者(単身)を例にその影響を確認する。住民税(所得割)計算上の課税総所得は人的控除差調整額(5万)を加えた金額1,812万円で、住民税(所得割)は約181万円(住民税(所得割)の税率は一律10%)である。住民税からの減税のうち特例分の上限は、約36万2,000円(住民税(所得割)の2割)である。住民税からの減税のうち特例分は寄付控除対象額に49.16%を乗じた額なので(図表1)、寄付控除対象額の上限は約73万6,000円(36万2,000円÷49.16%)、ふるさと納税額の目安は、自己負担分2,000円を足した73万8,000円である。生命保険料控除と地震保険料控除ともに満額適用の場合で、73万8,000円分のふるさと納税を実行した場合と、全くしなかった場合を比較する(図表4)。

所得税からの減税額が24万7,980円、住民税の減税のうち一般分が7万3,600円、特例分が36万1,818円、合計68万3,398円分しか減税効果はない。自己負担額は約5万4,600円で、2,000円よりはるかに高い。

3 確定申告を行う場合、納税額計算上の端数処理の影響、自己負担額が2,000円から乖離する場合もある。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2020年06月30日「研究員の眼」)

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ふるさと納税のウソ、ホント(2)-年間上限額の範囲内なら、自己負担額は必ず2,000円?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ふるさと納税のウソ、ホント(2)-年間上限額の範囲内なら、自己負担額は必ず2,000円?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!