- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 財政・税制 >

- ふるさと納税、事務負荷の問題-ワンストップ特例利用増加で浮上する課題

ふるさと納税、事務負荷の問題-ワンストップ特例利用増加で浮上する課題

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 高岡 和佳子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

では、寄付者が居住する自治体の事務負荷の原因はどこにあるのか。総務省が公表する「平成28年度ふるさと納税に関する現況調査結果(税額控除の実績等)」に含まれる、ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する各自治体の意見(以下、参考調査と記す)を見る限り、事務負荷を増やす主な原因は2つある。1つ目は寄付を受領した自治体の理解不足、2つ目は寄付者の理解不足である。

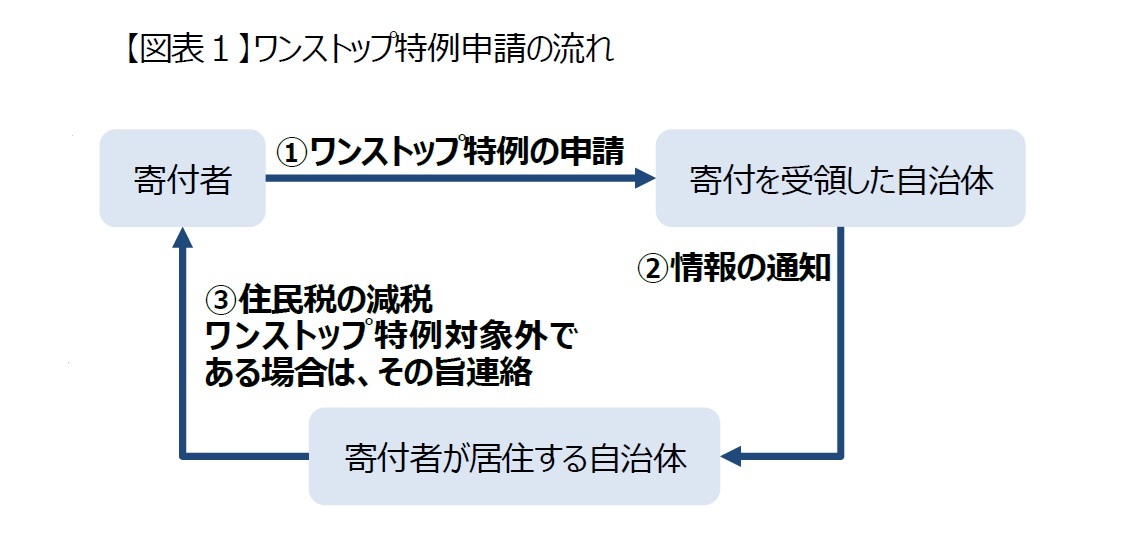

寄付を受領した自治体から通知の中にワンストップ特例適用外の寄付者が含まれている場合、寄付者が居住する自治体には、その旨およびその後の手続きを各寄付者に知らせるといった事務負荷が生じる。更に、知らせを受けた寄付者が確定申告(更生の請求)を行った場合、税務署の負荷が増すだけでなく、申告する時期によっては寄付者が居住する自治体に住民税を再計算する負荷が発生するケースも考えられる。

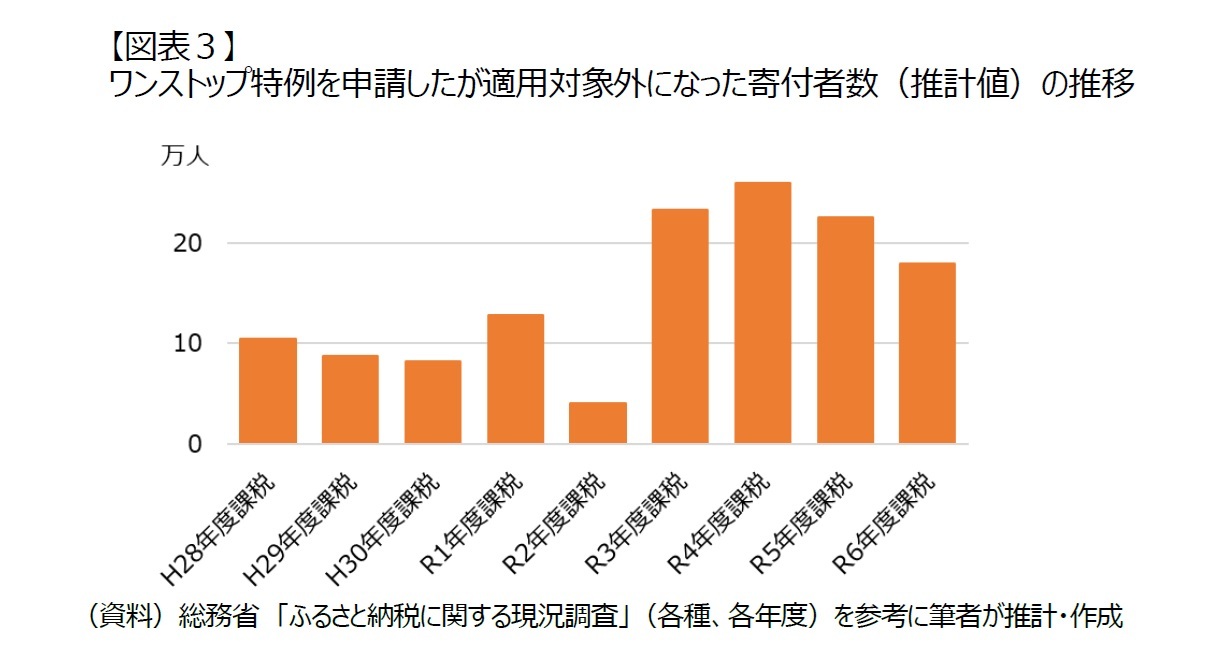

自治体の理解不足と同様に、制度の定着に伴い寄付者の理解が進んでいればよいのだが、あまり期待できない。現状、ふるさと納税の制度利用拡大に伴い新たな寄付者、とりわけワンストップ特例制度利用者が増え続けている。つまり、理解が不十分な寄付者が毎年新たに生まれている状況にある。

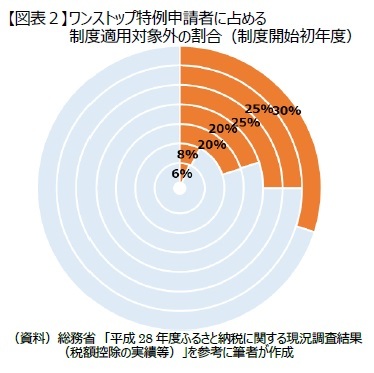

では、ワンストップ特例申告をしたが、適用外になる寄付者の規模はどの程度に及ぶのだろうか。そこで、寄付者が多いと考えられる東京23区及び政令指定都市を対象に、参考調査を精査し、ワンストップ特例を申告した寄付者に占める適用外になった寄付者の割合を推測するための情報を探した。その結果、7つの自治体で参考になる情報が見つかったので、自治体別に適用外になった寄付者の割合を算出した(図表2)。自治体によって差はあるものの、ワンストップ特例申請者のうち平均して約20%が適用対象外の寄付者であった。当時のワンストップ特例制度適用者(申請しかつ適用対象になった人、図表2の水色部分に相当)は42万人程度なので、単純に考えると申請したが適用対象外になった人(図表2の橙色部分に相当)が10万人強いたことになる。

では、ワンストップ特例申告をしたが、適用外になる寄付者の規模はどの程度に及ぶのだろうか。そこで、寄付者が多いと考えられる東京23区及び政令指定都市を対象に、参考調査を精査し、ワンストップ特例を申告した寄付者に占める適用外になった寄付者の割合を推測するための情報を探した。その結果、7つの自治体で参考になる情報が見つかったので、自治体別に適用外になった寄付者の割合を算出した(図表2)。自治体によって差はあるものの、ワンストップ特例申請者のうち平均して約20%が適用対象外の寄付者であった。当時のワンストップ特例制度適用者(申請しかつ適用対象になった人、図表2の水色部分に相当)は42万人程度なので、単純に考えると申請したが適用対象外になった人(図表2の橙色部分に相当)が10万人強いたことになる。

ワンストップ特例のデジタル申請が進む中、全てのワンストップ特例申請を一元管理するなど、寄付者が居住する自治体の事務負荷を減らす方法も考えられる。ただ、適用対象者が限られるワンストップ特例制度の効率化より、すべての利用者が対象となる確定申告の効率化、簡素化を優先する方が合理的だろう。次回は、簡素化が進む確定申告について記載したい。

1 研究員の眼「ふるさと納税の新たな懸念~ワンストップ特例利用増加で浮上する課題」

2 総務省(2018年4月1日)「ふるさと納税ワンストップ特例制度に係る申告特例通知書の電子的送付について」参照

3 通常、ワンストップ特例制度の利用希望者は全ての寄付先に対してワンストップ特例の申請を行うと考えられるため「寄付先が5自治体以下」と記す。正確には、ワンストップ特例の申請を行う自治体数が5以下であればいい。

4 ふるさと納税関係者の取り組みの結果、はじめてワンストップ特例制度を申請する人のうち適用外になる人の割合が低下している可能性も否定できない。しかし、近年は、寄付を受領した自治体が受けた申請総額(図表1の①)に対するワンストップ特例が適用された寄付総額の割合がわずかに低下している(つまり、申請総額に占める適用外寄付額の割合は上昇している)。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2025年02月18日「研究員の眼」)

03-3512-1851

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ふるさと納税、事務負荷の問題-ワンストップ特例利用増加で浮上する課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ふるさと納税、事務負荷の問題-ワンストップ特例利用増加で浮上する課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!