- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 韓国における最低賃金制度の変遷と最近の議論について

韓国における最低賃金制度の変遷と最近の議論について

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1997年のアジア経済危機以降、韓国社会では貧困と所得格差が社会的問題として浮上した。2018年における韓国の相対的貧困率(所得が中央値の半分を下回っている人の割合、以下「貧困率」)は16.7%で2018年のデータが利用できるOECD平均の11.7%を大きく上回り、加盟国の中で5番目に高い数値を記録した。一方、統計庁の「家計金融福祉調査」による再分配所得ジニ係数2は、2016年の0.355から2020年には0.331まで改善された3。しかし、同期間における市場所得基準ジニ係数4は0.402から0.405に上昇している。また、再分配所得ジニ係数も2021年には再び0.333まで上昇した。

韓国の貧困率がOECD加盟国の中でも相対的に高い理由は、なかでも高齢者貧困率が高いことと、労働市場の「二重構造」(labor market dualization)が強まり、大企業で働く労働者、正規労働者、労働組合のある企業の労働者などの1次労働市場と、中小企業で働く労働者、非正規労働者、労働組合のない企業の労働者などの2次労働市場の格差が拡大していることなどが挙げられる5。貧困や格差の問題を解決するためには、働く貧困層の発生を抑制することが非常に重要であり、最低賃金はこの機能を果たす最も強力な政策手段である6。

国際労働機関(ILO)は最低賃金を「賃金分布の底辺にある労働者を保護する目的で賃金構造に下限を提供するものである」と定義しており、2015年現在、加盟国186カ国のうち92%の国が最低賃金を導入していると言われている。韓国政府も、労働者に対して賃金の最低水準を保障し、労働者の生活安定と労働力の質的向上を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的(最低賃金法第1条)に、1986年12月21日に最低賃金法を制定し、1988 年から最低賃金制度を施行している。

韓国における最低賃金制度を含む社会政策の主な特徴は、政権により制度の優先順位が大きく変わることである。つまり、韓国では1987年に現在の憲法になってから国民の直接選挙によって大統領を選ぶ大統領制を実施しており、1988年に盧泰愚氏が大統領に選ばれてから約10年毎に保守政権と進歩政権の間で政権交代が行われ(大統領の任期は5年で再任は不可)、その度に政策の優先度が大きく変わった。軍事政権や保守政権はビジネスフレンドリーな企業や経済重心の政策を、進歩政権は最低賃金の大幅引き上げ等の労働者や社会保障を強化する政策を優先的に実施した。

しかしながら、最近はビジネスフレンドリー政策を実施しても経済成長率が期待したほど上がらず、社会保障政策を強化しても格差問題が大きく改善されない現象が起きている。その理由としては、韓国経済が内需よりも輸出に強く依存しており、外部要因の影響を受けやすいこと、ギグワーカーなど新しい働き方が登場し、社会保障制度の保護から外れていること、政治的理念が異なる政権が政権交代をすることにより、制度の継続性が乏しくなったことなどが考えられる。

本稿では韓国における最低賃金の概要と最低賃金の引き上げをめぐる議論、そして今後の課題などについて考察した。

1 本稿は、金明中(2024)「韓国における最低賃金の引き上げをめぐる議論と課題」『日本労働研究雑誌』2024年10月号(No.771)を加筆修正したものである。

2 再分配所得ジニ係数=市場所得+公的移転所得-公的移転支出。韓国語では「可処分所得ジニ係数」。

3 大企業従事者と中小企業従事者、正規労働者と非正規労働者、資産を持っている者と資産を持っていない者等の間で所得格差が広がったものの、政府からの年金給付(公的年金と基礎年金)、手当、助成金等の給付は増えたのが再分配所得ジニ係数が改善された主な理由である。

4 当初所得ジニ係数=稼働所得+財産所得+私的移転所得-私的移転支出。韓国語では「市場所得ジニ係数」。

5 金明中(2024)pp.2より引用。

6 チョン・ビョンユ(2013) p.141より引用。

1.最低賃金の歴史

韓国では、1953年に勤労基準法が制定され、第34条と第35条に最低賃金制度を実施するための根拠が設けられたが、当時の韓国経済が最低賃金を導入するには時期尚早と判断され、実施までには至らなかった。その後1970年代半ばから過度な低賃金を解消するために政府が行政指導を行ってきたが、低賃金は解消されなかった。そのため、低賃金の制度的な解消と労働者に対して一定水準以上の安定した生活を保障するために最低賃金制度の導入が議論され、韓国経済も最低賃金制度を十分に許容できるレベルに達したと判断された結果、韓国政府は1986年12月31日に「最低賃金法」を制定・公布し、1988年1月1日から制度を実施することになった7。

また、1987年の「6月民主抗争8」により改正(第9次)された「憲法」では、第32条第1項に「国家は、法律が定めるところにより、最低賃金制を施行しなければならない」と規定し、最低賃金制の憲法的根拠が明示された。初年度は10人以上の製造業を適用対象としたが、徐々に適用対象産業と事業場の規模を拡大し、2000年11月24日以降は1人以上の労働者を雇用するすべての事業又は事業場を適用対象としている。

「最低賃金法」は1986年に制定されてから14回にわたる改正が行われた。その詳細は次の通りである。

7 日本が1959 年4月15日から最低賃金制度を施行していることと比べると、韓国における最低賃金はかなり遅れて導入された。

8 6月民主抗争は、大統領の直接選挙制改憲を中心とした民主化を要求するデモを中心とした韓国における民主化運動の名称で、1987年6月10日から「民主化宣言(6・29宣言)」が発表されるまでの約20日間にわたって繰り広げられた。

・最低賃金の決定日の変更(第8条第1項) : 毎年11月30日まで → 毎年8月5日までに変更。

・最低賃金案の再審議要請期間の変更(第8条第3項) : 「労働部長官は、第2項の規定により、最低賃金審議委員会が審議して提出した最低賃金案に基づいて最低賃金を決定することが困難であると認められるときは、30日以内にその理由を明示し、最低賃金審議委員会に20日以上の期間を定めて再審議を要請することができる」 → 「労働部長官は、第2項の規定により、最低賃金審議委員会が審議して提出した最低賃金案に基づいて最低賃金を決定することが困難と認められるときは、10日以内にその理由を明示し、最低賃金審議委員会に20日以上の期間を定めて再審議を要請することができる」に変更。

・最低賃金案告示による異議申立期間の変更(第9条第2項) : 「告示された日から14日以内に」→ 「告示された日から10日以内に」に変更。

・最低賃金の効力発生日の変更(第10条第1項) :「労働部長官は、最低賃金を決定したときは、14日以内にその内容を告示しなければならない」→ 「労働部長官は、最低賃金を決定したときは、遅滞なくその内容を告示しなければならない」に変更。

・最低賃金の効力発生日の変更(第10条第2項) : 最低賃金の効力発生を翌年1月1日から → 当該年9月1日からに変更。

・施行日(付則第1項) : 1994年1月1日から施行。

(2) 2次改正(1997 年 12 月 24 日)

・適用除外対象者の変更(第7条第3号) : 「職業訓練基本法」による事業内職業訓練の中で養成訓練を受ける者 → 「勤労者職業訓練促進法」により事業主が行う養成訓練を受ける者に変更。

・施行日(付則第1項) : 1999 年 1 月 1 日から施行。

(3) 3次改正(1999 年 2 月 8 日)

・権限の委任規定新設(第26条の2) : 労働部長官の権限の一部を地方労働官署の長に委任することができる規定を新設。

・過料条項の新設(第31条)及び罰則条項の削除(第29条) : 使用者の周知義務違反、労働部長官に対する報告義務違反、書類提出要求などに対する拒否、妨害、忌避などの場合、罰金刑を過料刑に転換(過料は100万ウォン以下)。

・施行日(付則第1項) : 1999 年 2 月 8 日から施行。

(4) 第4次改正(2000 年 10 月 23 日)

・適用範囲(第3条第1項) : 勤労基準法の提供を受ける事業又は事業場 → 労働者を適用するすべての事業又は事業場に拡大適用。

・最低賃金を適用するための賃金の換算条項新設(第5条第2項) : 労働者の賃金を定める単位期間が第5条第1項の規定による最低賃金の単位期間と異なる場合に、最低賃金の単位期間に合わせて換算する方法に対する根拠規定を新設。

・名称変更 : 最低賃金審議委員会 → 最低賃金委員会に変更。

・施行日(付則第1項) : 2000 年 11 月 24 日から施行

・最低賃金の決定基準条項の追加(第4条第1項) : 最低賃金決定時の考慮指標として、既存の生計費、類似労働者の賃金、労働生産性に加え、所得分配率を追加。

・最低賃金額減額の適用対象者の変更(第7条第2項) : 既存の就業期間6か月未満の18歳未満の就業者(第2項)を削除、試用開始日から3か月以内の者(第2項)及び労働部長官の承認を得た監視・断続的労働従事者(第3項)を追加。

・元請け業者の連帯責任条項(第6条第6項及び第7項)の新設:2回以上の請負事業の場合、下請け業者が元請け業者の責任ある事由で労働者に最低賃金額に満たない賃金を支給した場合、その元請け業者は当該下請け業者と連帯して責任を負うという条項を新設。

・最低賃金の適用対象の拡大(第7条) : 適用除外者である試用期間中の労働者(第2項)及び「勤労者職業訓練促進法」により事業主が行う養成訓練を受ける者(第3項)を適用対象として拡大。

・最低賃金の効力発生期間の変更(第10条第2項) : 当該年度の9月1日→翌年度の1月1日に変更。

・罰則条項の変更(第28条) : 1000万ウォン以下の罰金 → 2000万ウォン以下の罰金に変更

・施行日(付則第1項) : :2005 年 9 月 1 日から施行。

(6) 第6次改正(2005年12月30日)

・2回以上の請負事業の場合、下請け業者が依頼人の責任ある事由で労働者に最低賃金額に満たない賃金を支給した場合、その依頼人は当該下請け業者と連帯して責任を負うように変更。

・施行日(付則第1項) : :2006年3月1日から施行(一部は2007年1月1日から施行)。

(7) 第7次改正(2007年4月11日)

・定義(第2条) :勤労基準法条文の変更に伴う最低賃金法条文の変更

・施行日(付則第1項) : 2007年4月11日から施行。

(8) 8次改正(2007年12月27日)

・最低賃金に算入されない賃金の範囲新設(第6条第5項) : 一般タクシー運送事業で運転業務に従事する労働者の最低賃金に算入される賃金の範囲を生産高に応じた賃金を除き、大統領令で定めた賃金に変更。

・施行日(付則第1項) : :2009年7月1日から施行。

(9) 第9次改正(2008年3月21日)

・分かりやすい法令作りの基準により、一部用語などを変更。

・施行日(付則第1項) : 2008年3月21日から施行。

・他法改正により一部用語(労働部長官→雇用部長官)を変更。

・施行日(付則第1項) : :2010年7月5日から施行。

(11) 第11次改正(2012年2月1日)

・試用中の労働者に関する条件追加:試用を開始した日から3か月以内の者のうち、1年未満の期間を定めて労働契約を締結した者は除外する(第5条第2項)。

・施行日(付則第1項) : ':2012年7月1日から施行。

(12) 第12次改正(2017年9月19日)

・試用中の労働者に関する条件追加:1年以上の期間を定めて労働契約を締結し、試用中の労働者で試用を開始した日から3か月以内の者に対しては、大統領令で定めるところにより、第1項の規定による最低賃金額と異なる金額で最低賃金額を定めることができる。ただし、単純労務業務で雇用労働部長官が定めて告示した職種に従事する労働者は除く(第5条第2項)。

・施行日(付則第1項) : 2018年3月20日から施行。

(13) 第13次改正(2018年6月12日)

・最低賃金の時給換算式を見直す(第6条)。

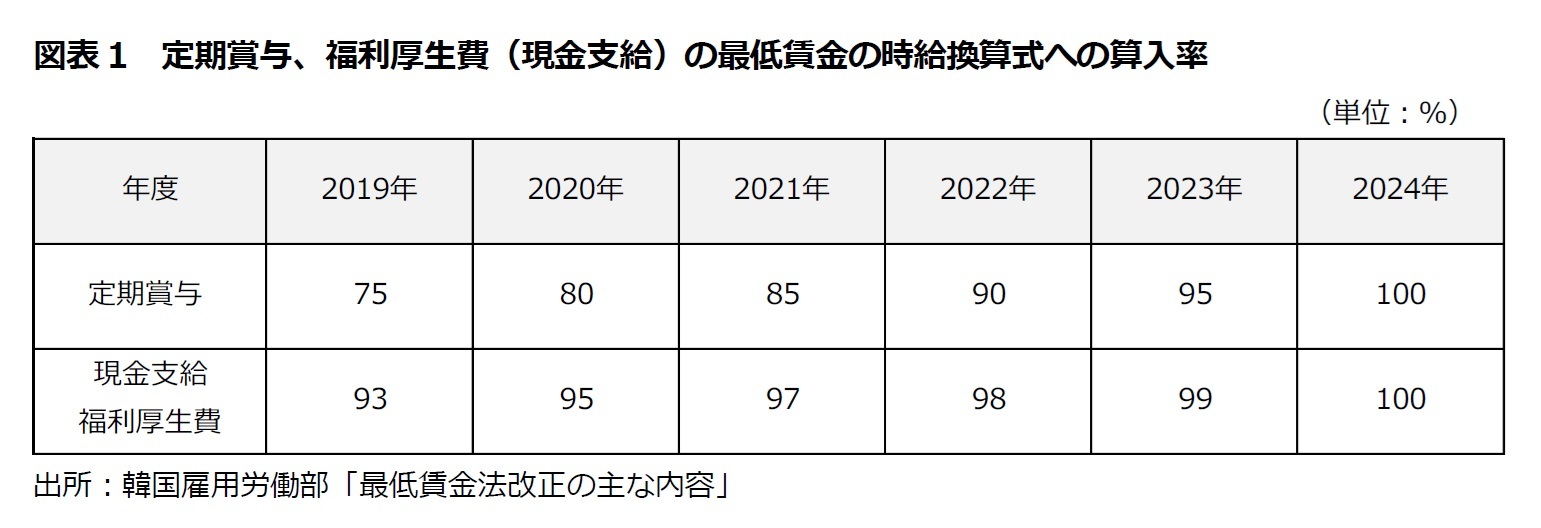

・算入範囲(分子)の拡大:分子となる基本給に、賞与の一部と福利厚生費(現金支給)の一部が加えられた。従来の算式では賞与と福利厚生費が含まれていなかったので、基本給の比率が低く賞与等の比率が高い高年収の労働者も、最低賃金違反となる不合理な問題が発生した。そこで、雇用労働部は、2019~2024 年の間に段階的に毎月の定期賞与と福利厚生費(現金支給)を時給換算式の算入範囲に含めることにした。

・施行日(付則第1項) : :2019年1月1日から施行。

(14) 第14次改正((2020年5月26日))

・他法改正により一部用語(者→人)を変更。

・施行日(付則第1項) : :2020年5月26日から施行。

(2025年03月28日「基礎研レポート」)

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【韓国における最低賃金制度の変遷と最近の議論について】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

韓国における最低賃金制度の変遷と最近の議論についてのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!