- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- なぜ韓国の出生率は9年ぶりに上昇したのか?-2024年の出生率は0.75に上昇-

なぜ韓国の出生率は9年ぶりに上昇したのか?-2024年の出生率は0.75に上昇-

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

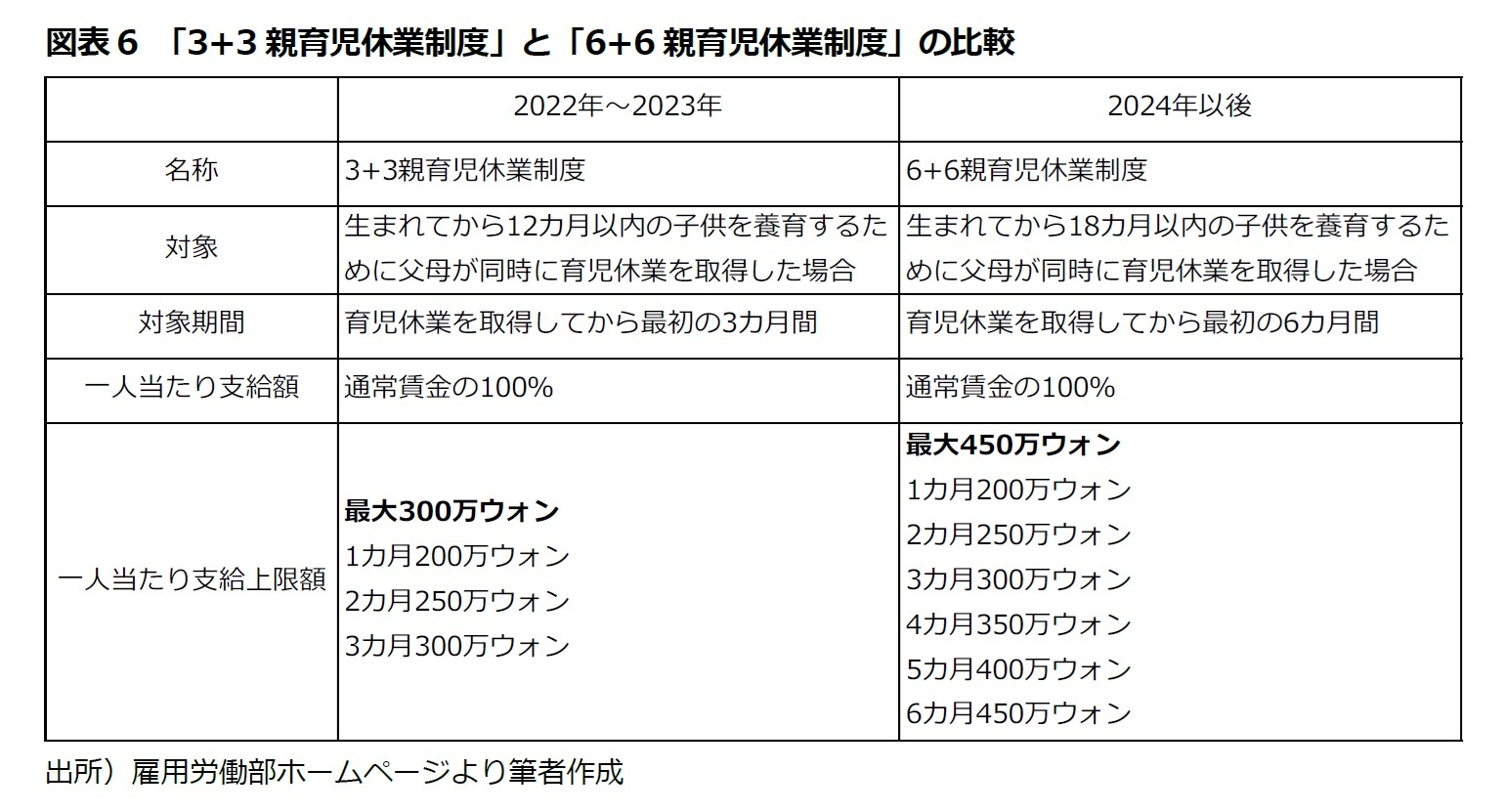

韓国政府は従来の「3+3親育児休業制度」4を2024年から、「6+6親育児休業制度」に拡大実施している。「6+6親育児休業制度」とは、育児休業を取得する親の中でも、生まれてから18カ月以内の子供を養育するために同時に育児休業を取得した父母に対して、最初の6カ月間について育児休業給付金として父母両方に通常賃金の100%を支給する制度である(韓国における通常賃金は、基本給と各種手当で構成されており、変動性の賃金(手当)は除外される。通常賃金は、時間外・休日労働手当や退職金を計算するための基準となる)。

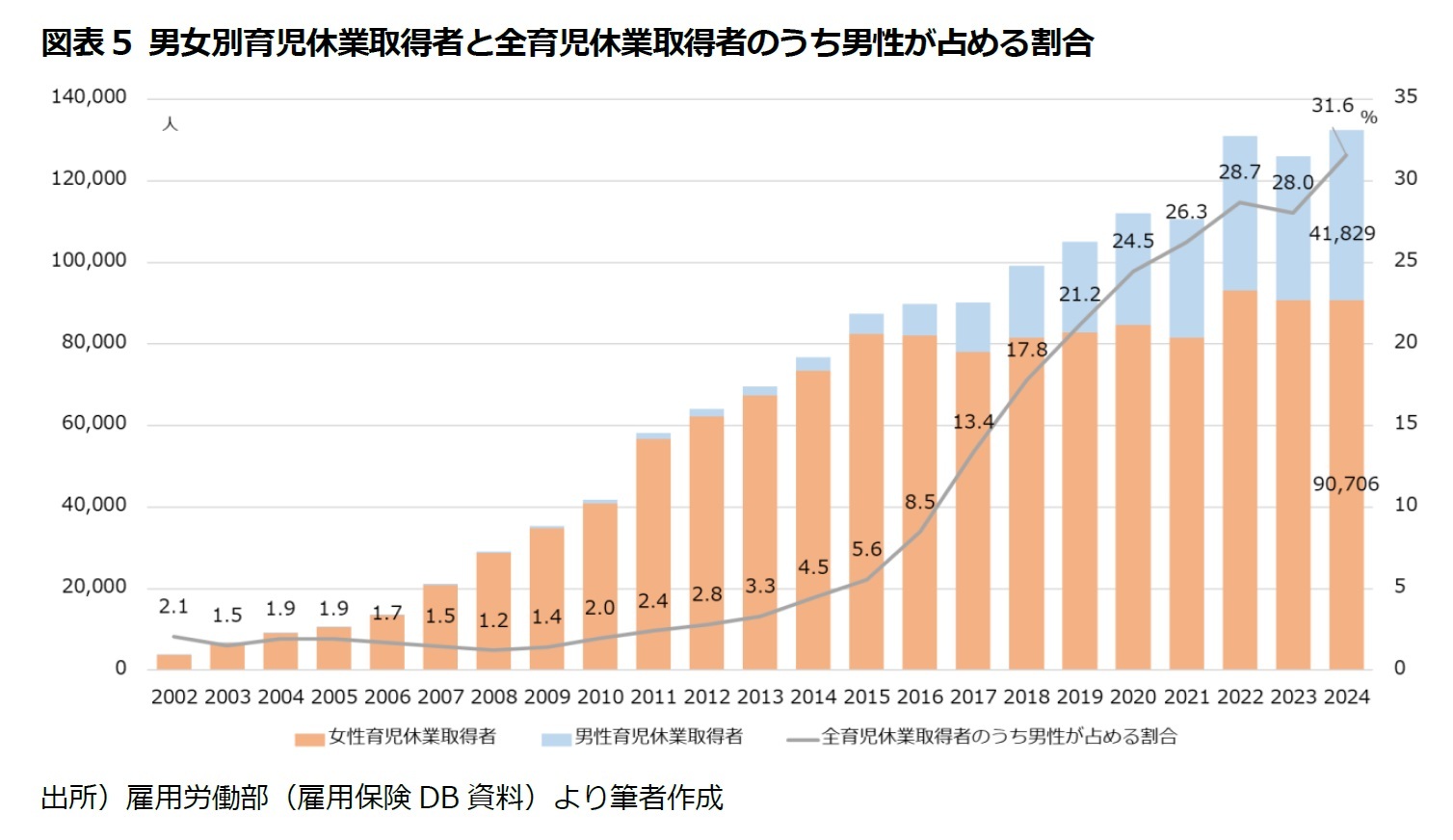

この制度を実施してから、育児休業の取得者数が大きく増加した。特に男性の育児休業取得者数が増加し、2002年78人に過ぎなかった男性の育児休業取得者数は、2024年には41,289人まで増加し、全育児休業取得者のうち男性が占める割合も同期間に2.1%から31.6%まで上昇した。育児休業を取得した男性が増加したことにより、一部の女性の育児や家事に対する負担が軽くなった可能性がある。

4 「3+3親育児休業制度」とは、生まれてから12カ月以内の子供を養育するために父母が同時に育児休業を取得した場合、最初の3カ月間について育児休業給付金として父母両方に通常賃金の100%を支給する制度だ。

一方、ワーク・ライフ・バランスの実現に伴う中小企業の負担を軽減するため、中小企業が出産休暇・育児期の労働時間短縮に伴う代替人材を新しく雇用した際の助成金を従来の80万ウォンから120万ウォンに引き上げた。また、育児休業制度を利用する労働者が生じた際の業務を代替するための仕組みとして、新規雇用を行うか派遣労働者を使用する事業主に対しても助成金を新設・支給している。

喜ばしいことに、全出生児のうち、第2子が占める割合が上昇している。全出生児のうち第2子が占める割合は2018年の37.6%から2024年第1四半期には31.7%まで低下したものの、その後反転し、2024年第2四半期には32.6%に、同年第3四半期には32.5%まで上昇した。第2子が占める割合が上昇したことは、韓国政府の少子化対策やワーク・ライフ・バランス支援策などが効果を出し始めたと解釈することもできる。

企業や宗教団体の少子化対策も出生率改善に効果を

また、建設管理およびプロジェクト管理サービスを提供するハンミグローバルは、従業員に第3子が生まれると、入社年数に関係なく職位が一段階昇格する制度を設けた。

さらに、錦湖(クモ)石油化学は、従来の出産祝い金(第一子50万ウォン、第二子100万ウォン、第三子以上100万ウォン)を、2024年から第一子500万ウォン、第二子1000万ウォン、第三子1500万ウォン、第四子以上2000万ウォンに大幅に引き上げた。

企業のみならず、宗教団体も少子化対策に乗り出している。 70万人以上の信徒を擁する世界最大級のメガチャーチである汝矣島純福音教会は、出産祝い金として第一子500万ウォン、第二子1000万ウォン、第三子1500万ウォン、第四子以上2000万ウォンを支給している。

このような企業や宗教団体による破格の出産祝い金の支給は、韓国政府の税制度改定にも影響を与えた。韓国政府は2024年3月に「企業が職員に支給する出産支援金は、子どもが2歳になるまでは金額にかかわらず全額非課税とする」法案をまとめ、企業側の少子化対策を後押ししている。

今後も出生率は上昇し続けるだろうか?

まず、子育て世帯への支援だけでなく、未婚率や晩婚率の改善に向けた対策を強化する必要がある。出生率の改善には、子育て世帯への支援はもちろんだが、婚姻件数の増加も重要な要素だからである。また、労働市場のミスマッチを解消し、安定的な雇用を提供するための政策も求められる。そのためには、大学中心の教育システムを見直し、より実践的な職業教育を充実させることが必要だ。

さらに、男女間の賃金格差、出産や育児によるキャリアの中断、ガラスの天井など、結婚を妨げる諸問題を改善することにより、女性が安心して長期的に労働市場に参加できる環境を整えるべきだ。加えて、ビッグデータを活用し、若者の意識を正確に把握した上で、効果的な少子化対策を講じることが求められる。

これらの課題以外にも、改善すべき点はまだ多く残されている。今後、韓国は政治的混乱を乗り越え、与党・野党の枠を超えて少子化対策について真剣に議論すべきである。それこそが、出生率を改善するための近道となるかもしれない。

(2025年02月27日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【なぜ韓国の出生率は9年ぶりに上昇したのか?-2024年の出生率は0.75に上昇-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

なぜ韓国の出生率は9年ぶりに上昇したのか?-2024年の出生率は0.75に上昇-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!