- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- がん検診で「要精密検査」でも受診しない理由

がん検診で「要精密検査」でも受診しない理由

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

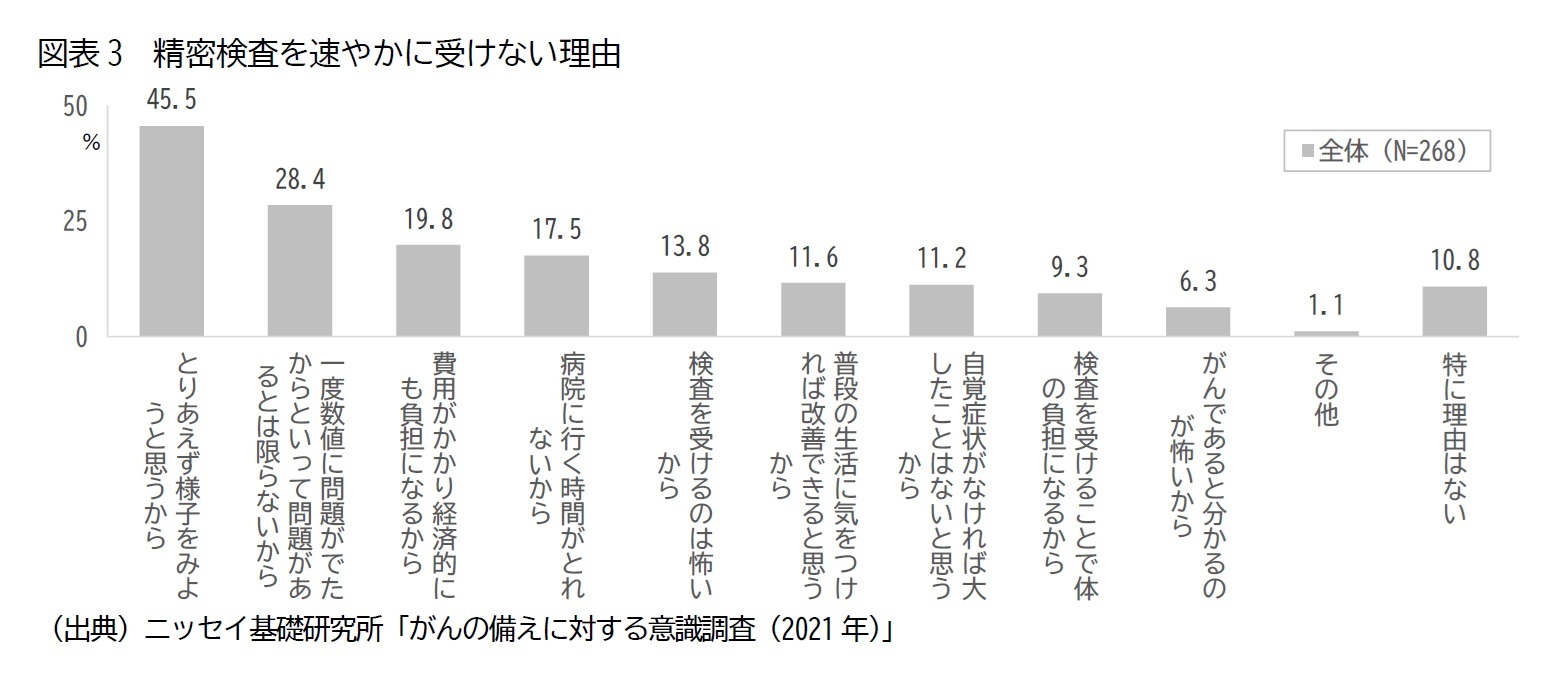

そこで、本稿では、2021年にニッセイ基礎研究所が実施した「がんの備えに対する意識調査」から、精密検査未受診者の状況を紹介する。

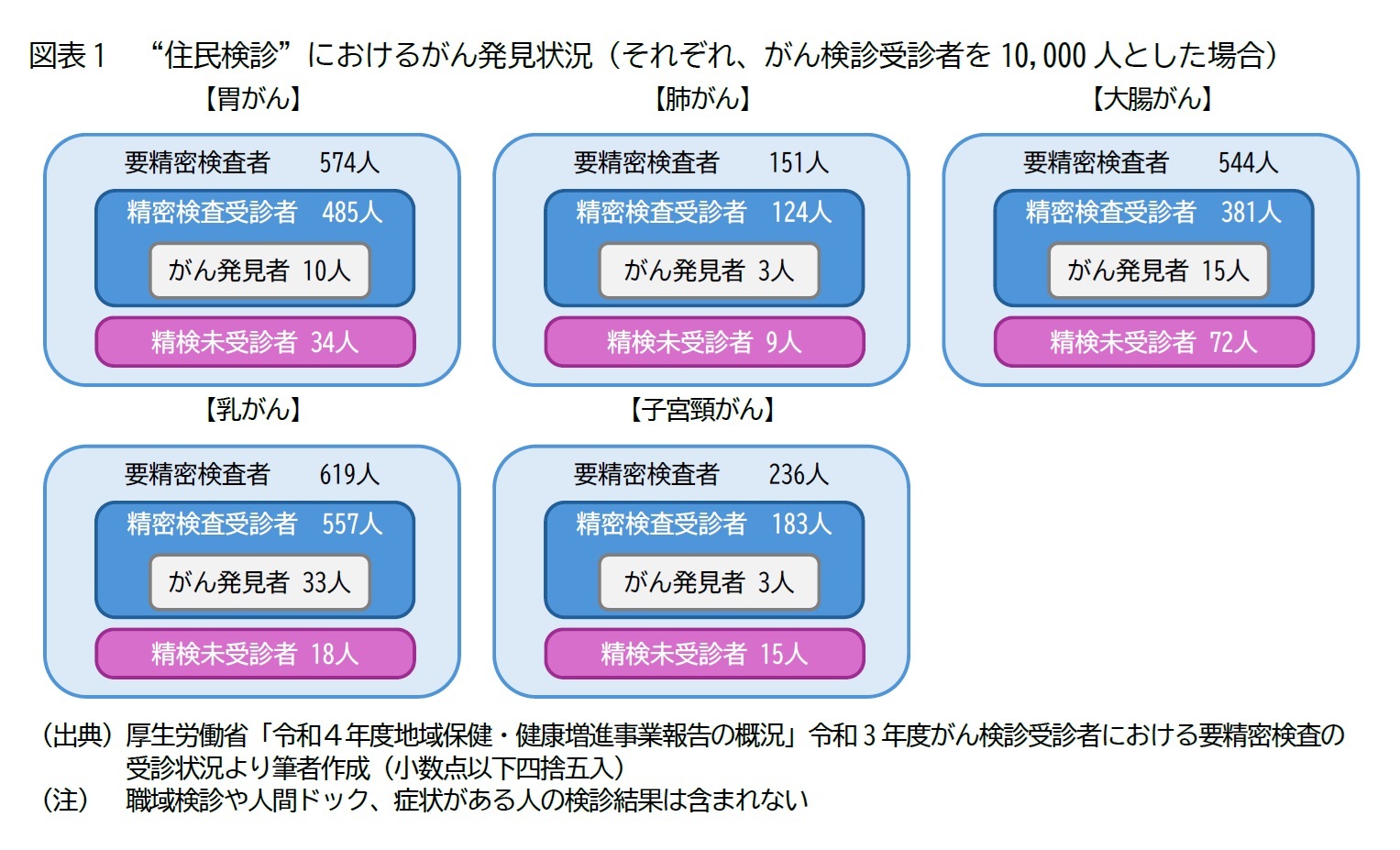

1 村松容子「がん検診で「要精密検査」は何%?」ニッセイ基礎研究所 基礎研レター(2025年2月12日)https://www.nli-research.co.jp/files/topics/81106_ext_18_0.pdf?site=nli

2 精検未受診者のほかに、それぞれの自治体が精密検査を受けたかどうか未把握である受診者がいる。

2――要精密検査受診状況

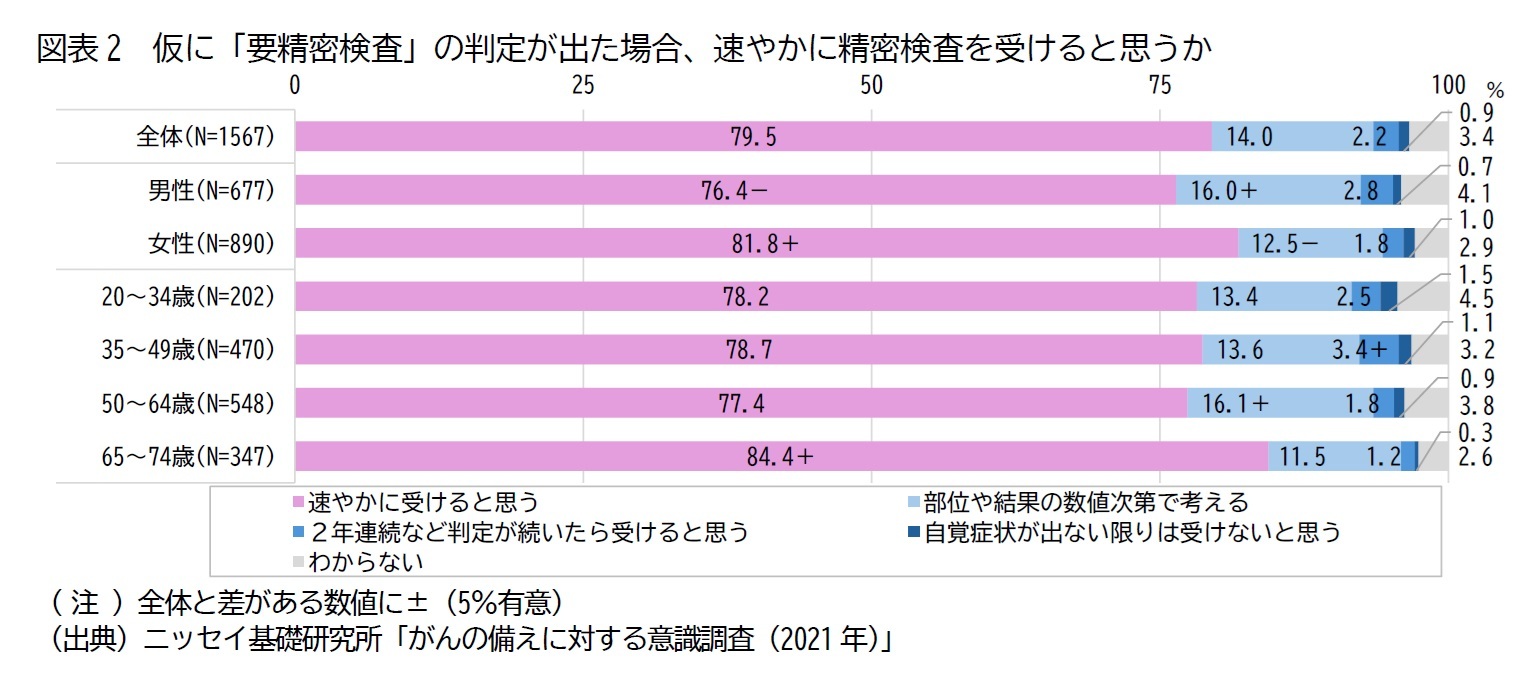

3 内閣府「がん対策に関する世論調査(令和5年7月調査)」等。

(https://survey.gov-online.go.jp/r05/r05-gantaisaku/2.html、2025年2月19日アクセス)

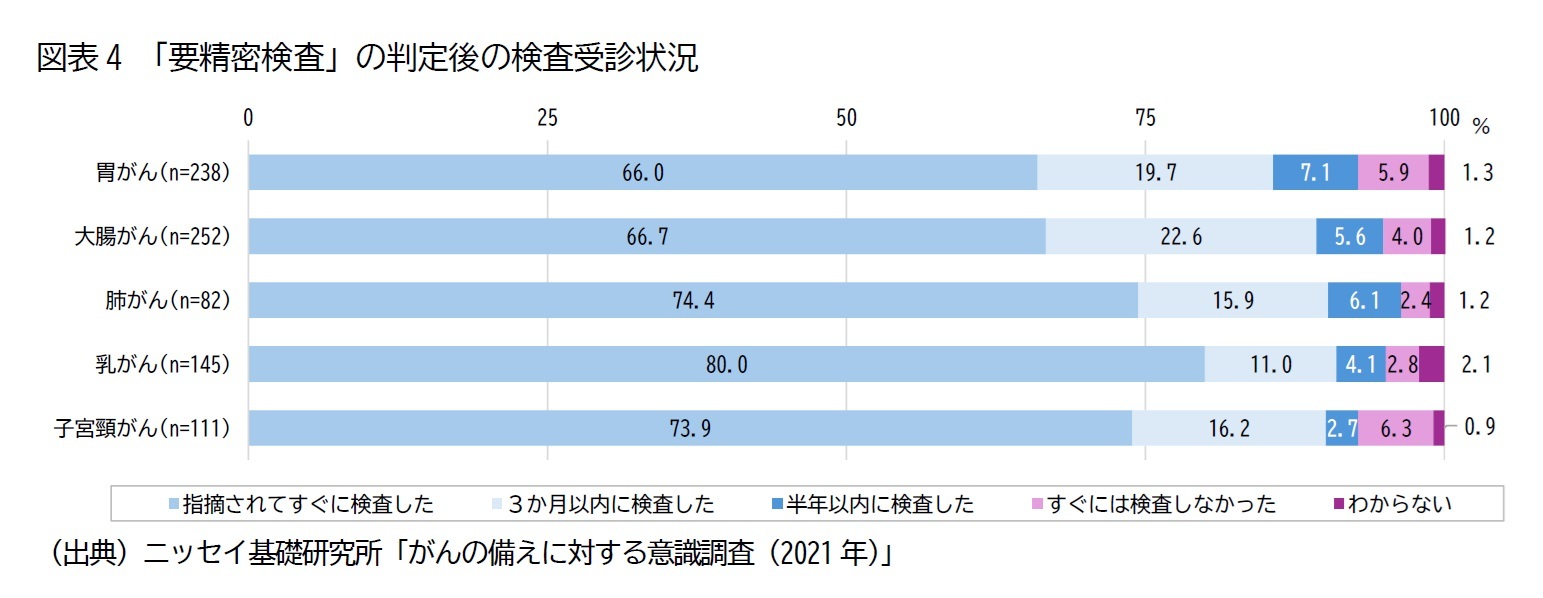

続いて、これまでに「要精密検査」の判定を受けたことがある人に、精密検査受診経験を尋ねた。 その結果、「指摘されてすぐに検査をした」は、最も高い乳がんで80%、最も低い胃がんでは66%と部位によって差があったが、「3か月以内に検査をした」を合わせると85~90%程度が、「半年以内に検査した」も合わせると、95%程度が、検査をしていた。図表2と比べると、精密検査を受けた人は多くなっていた。

要精密検査の判定を受けた年齢は尋ねていないため不明であるが、比較的罹患年齢が高い肺がんと、乳がん、子宮頸がんで「指摘されてすぐに検査をした」と回答した割合は高くなっており、図表2の高年齢層や女性で「速やかに受けると思う」の割合の高さと整合的だった。子宮頸がんでは、「すぐには検査しなかった」が5つの部位でもっとも高く、精密検査をすぐに受けた人とすぐには受けなかった人とに分かれたようだ。また、胃がんは、5つの部位でもっとも「すぐに検査した」の割合が低かった。

3――フォローアップのタイミングと方法

現在、国が推奨するがん検診は、スクリーニング検査であり、無症状の人を対象に、がんの疑いがある人を発見するものである。すなわち、がん検診を受けるときは、多くの人が、自分ががんである可能性を意識せずに受けており、要精密検査の判定を受けた場合についてまで想像が及んでいないと考えられる。

がん検診を推奨するときには、検査結果がいつごろ返ってきて、要精密検査の判定が出る割合はどの程度で、その場合はいつ頃、どうしたらいいのかについても周知しておくことで、必要があればスムーズに精密検査に進めるよう環境を整えていくことが重要だろう。

(2025年02月26日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【がん検診で「要精密検査」でも受診しない理由】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

がん検診で「要精密検査」でも受診しない理由のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!