- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 女性管理職転職市場の活発化~「働きやすさ」を求めて流動化し始めたハイキャリア女性たち~

女性管理職転職市場の活発化~「働きやすさ」を求めて流動化し始めたハイキャリア女性たち~

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

そこで本稿では、まず政府統計より、管理職として転職する女性の人数に関する政府統計から、近年の動向を確認する。次に、筆者が管理職のヘッドハンティング会社や人材紹介会社に行ったヒアリング調査や、定年後研究所とニッセイ基礎研究所が2023年に行った共同研究「中高年女性の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」の成果を基に、女性管理職転職市場の最新の動きと、背景にある女性管理職の就業上の課題についてまとめる。

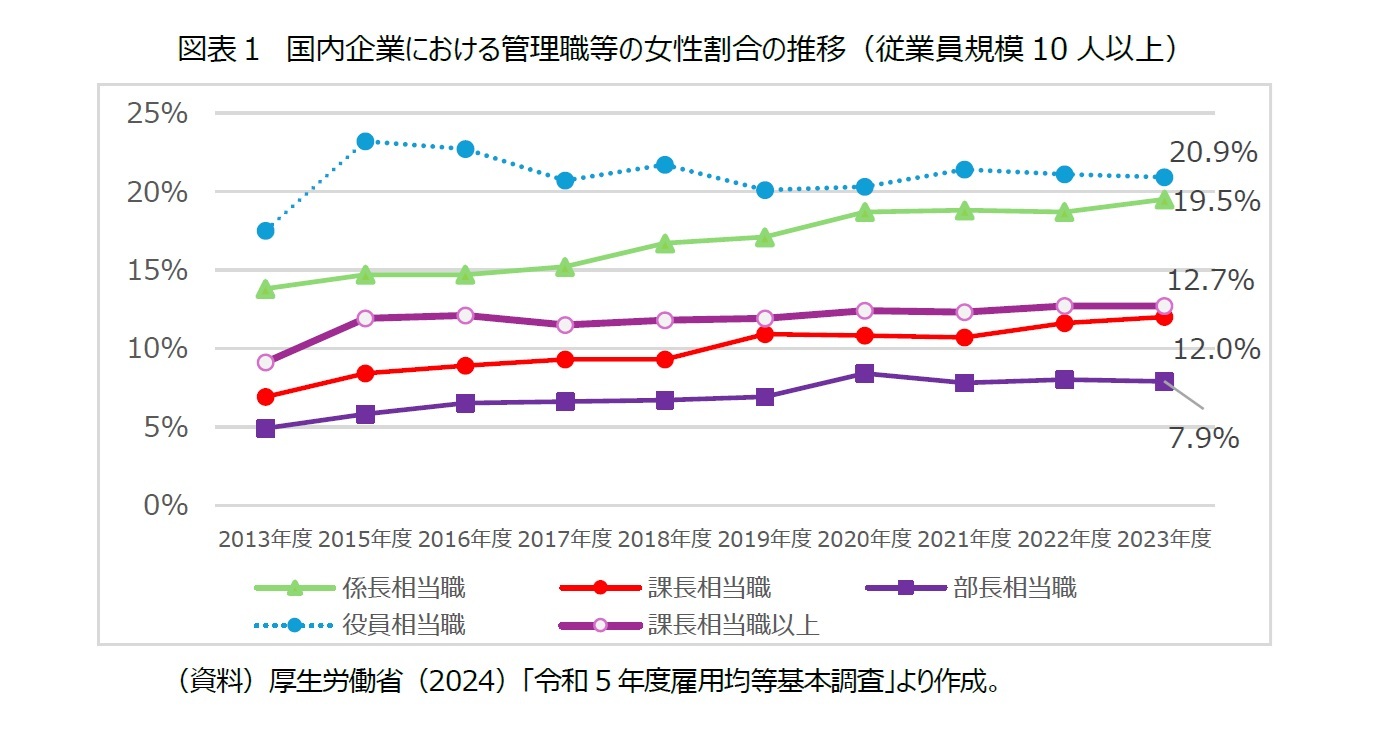

2――女性管理職比率の現状

大企業に続いて、中堅や中小企業も、女性の管理職登用を急いでいる。2016年施行の女性活躍推進法では、従業員101人以上の企業に対して、女性活躍に関する課題を分析して行動計画を策定することや、女性管理職比率や男女間賃金格差、男女間の勤続年数の差異などの中から項目を選択して情報公表することが義務化されていたが(男女間賃金格差については2022年7月以降、301人以上の企業は必須)、2026年度からこれを改正し、これまで選択項目だった女性管理職比率を必須項目とすることや、101人以上の企業にも男女間賃金格差を必須項目とすることが検討されており、今後はさらに、中堅・中小企業への登用圧力も強まると予想される。

3――女性管理職の転職者数の推移~「雇用動向調査」より

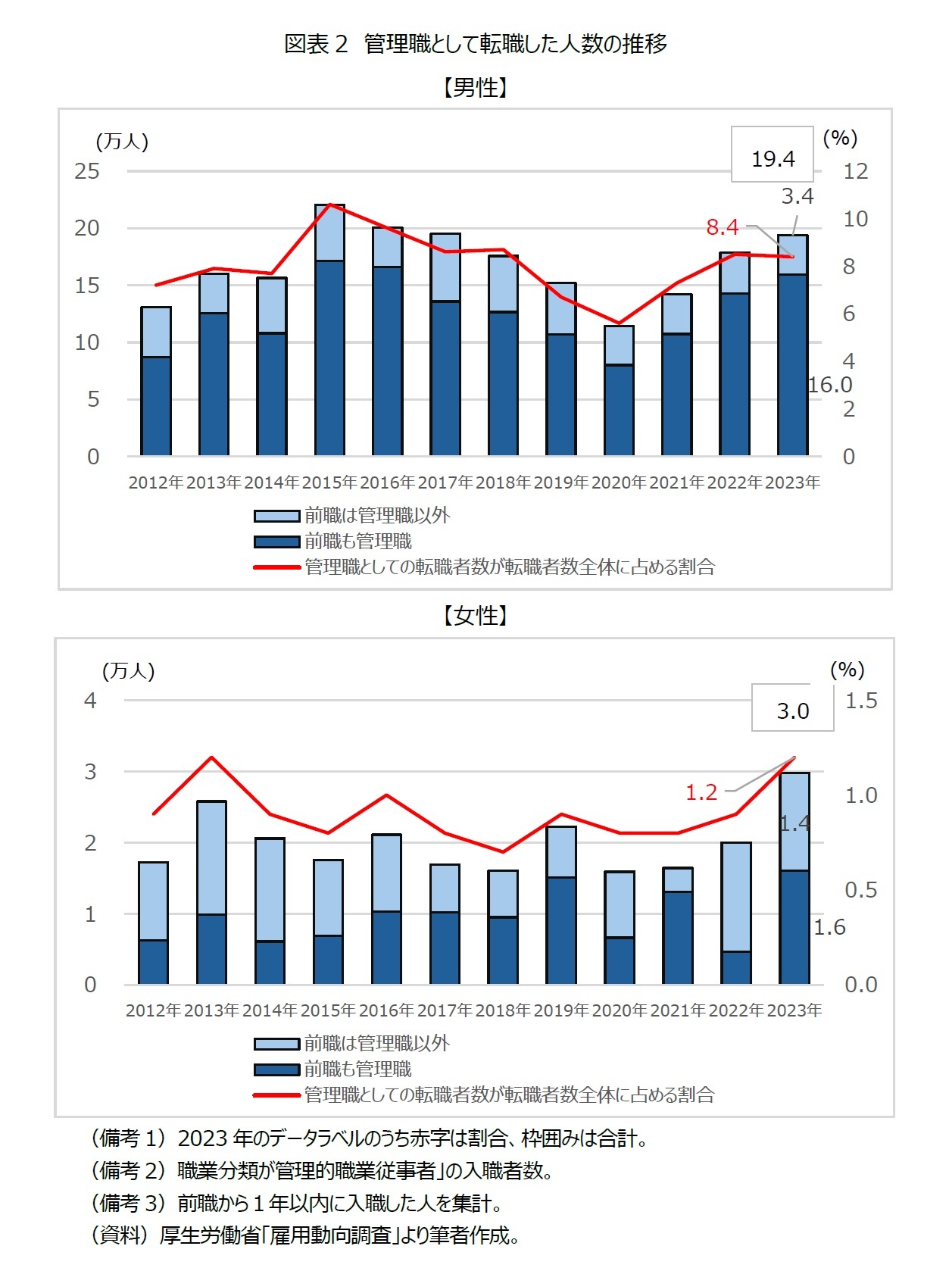

男性についてみると、直近の2023年は計19.4万人。うち前職も管理職だった人は16.0万人、管理職以外だった人は3.4万人だった。2012年以降の推移を見ると、2015年がピークで、コロナ禍になった2020年に落ち込んだが、以降は再び増加に転じており、2023年は2015年に迫る水準となっている。

女性の場合は、そもそも男性に比べると、管理職に就いている母数が少ないが、2023年は管理職として転職した人数が初めて3万人を超え、転職者全体に占める割合も2013年と並んで最高だった。前職も管理職だった人は1.6万人、それ以外だった人は1.4万人だった。2012年以降の推移を見ると、2022年までは増減を繰り返しており、傾向が定まらないが、2020年のコロナ禍以降、徐々に増加し、2023年に大幅に増加した2。また、男性に比べると、前職が管理職以外の人の割合が大きい点が特徴的だ。特に2023年は前職が管理職以外の人が半数近くに達し、全体の総数を押し上げている。2024年の年集計は未公表だが、上半期のデータを見ると、概ね2023年並みである。

1 同調査における「管理的職業従事者」。

2 総務省の「労働力調査」によると、女性の就業者数は2012年から2023年までに約400万人増え、うち職業が「管理的職業従事者」の女性は2012年から2023年までに1万人増えている。

4――女性管理職のヘッドハンティングや人材紹介の活発化~ヒアリング調査より~

総合人材サービス大手の「株式会社パソナ」(本社・東京都港区)は、転職支援サービス「パソナキャリア」を提供しており、女性活躍推進法が施行された2016年から女性管理職採用支援を強化している。近年は女性管理職の求人件数と求職者数がともに増加し、2023年の女性の求職者数(サービス登録者数)は2017年比で約2.3倍、成約数は2018年比で約3倍に増えた。地方別にみると東京圏が圧倒的に多く、業種別では製造業からの依頼が多い。年代別では、30~40歳代がボリュームゾーンで、子がいる女性も半数ほどいる。転職後の報酬は、前職と同等かそれ以上だという。

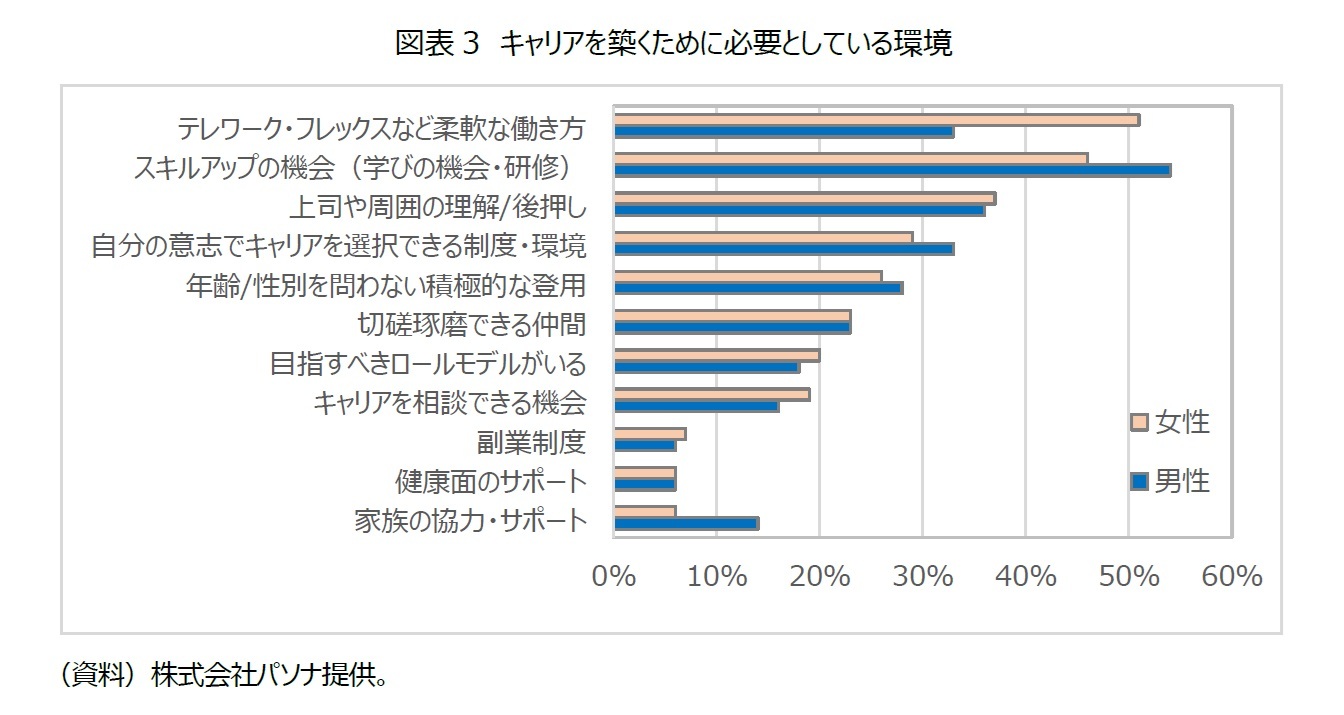

求人を出す企業側の動機としては、前述のように、女性登用の圧力が強まっていることが大きい。企業は近年、女性の採用を増やしているものの、まだ育成途中であったり、登用手前で転職する社員がいたりと、女性管理職が不足しているという。一方、求職側の管理職層の女性たちにとっては、長時間労働ではないことや、在宅勤務やフレックスタイムなどの柔軟な働き方ができることが、転職の重要な条件になっている。同社が2023年、転職希望者629人(調査時点で管理職の人を含む)を対象にしたアンケートでも、「目指すキャリアを実現するために必要な環境」を尋ねると、男性は「スキルアップの機会」が54%でトップだったが、女性では「柔軟な働き方」が51%でトップだった。

現職の管理職層とは別に、現在は手前のポジションで働く“予備軍”の女性の成約も増えている。企業側が予備軍を採用する動機としては、会社理解を深めてもらってから昇進させたい、本人が仕事をしやすいよう実務経験を積んでから登用したい、という点が大きい。予備軍の女性たちの動機としては、現在働いている職場では女性管理職のロールモデルがおらず、管理職として働くイメージが持てないため、より女性が活躍しやすい職場に転職したい、といった点が大きい。

また、近年は女性側に、育児と仕事の両立に対する意識の変化が見られるという。7~8年前までは小さい子どもがいると、ハンデになるから転職は無理と考える女性が多かったが、最近では初めから、育児と仕事が両立できることを前提に、転職先を探す女性が増えたという。

常務執行役員の岩下純子さんは「日本企業は、経営側にアンコンシャスバイアスがあり、女性よりも男性をタフなポジションに配置するケースも少なくない。女性側も、現在の会社では家事育児との両立の難しさがあるため、そういうポジションに自ら手を挙げられない。結果的に、女性は男性よりも成長機会が少なく昇進しにくい、ということが起こる。現在、転職を希望している女性たちは、そのような環境から脱して、より活躍したいという思いが強いのではないか」と話す。

(2025年02月13日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 定年後研究所・ニッセイ基礎研究所共同研究 「中高年女性会社員の活躍に向けた現状と課題」

- なぜ日本では「女性活躍」が進まないのか~“切り札”としての男性育休取得推進~

- 男女別にみた転職市場の状況~中高年男女でも正規雇用の転職や転職による賃金アップが増加

- 管理職志向が強いのはどんな女性か~「中高年女性会社員の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」より(6)

- 女性は「管理職」を目指さなければならないのか-女性のウェルビーイングの視点から考える

- 企業は女性を管理職に「登用」すれば良いのか~ダイバーシティ経営を生産性向上につなげるために~

- 女性管理職の8割が職務と職場に「課題感」を抱えている~「中高年女性会社員の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」より(5)

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月18日

2025~2027年度経済見通し(25年11月) -

2025年11月18日

ロシアの物価状況(25年10月)-サービスインフレ鈍化で10月も低下が継続 -

2025年11月18日

パワーカップル世帯の動向(3)住まいと資産~首都圏6割、金融資産4,000万円以上が35% -

2025年11月18日

今週のレポート・コラムまとめ【11/11-11/17発行分】 -

2025年11月17日

タイGDP(25年7-9月期)~外需の鈍化と観光の伸び悩みで景気減速

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【女性管理職転職市場の活発化~「働きやすさ」を求めて流動化し始めたハイキャリア女性たち~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

女性管理職転職市場の活発化~「働きやすさ」を求めて流動化し始めたハイキャリア女性たち~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!