- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 気候変動:死亡率シナリオの作成-気候変動の経路に応じて日本全体の将来死亡率を予測してみると…

気候変動:死亡率シナリオの作成-気候変動の経路に応じて日本全体の将来死亡率を予測してみると…

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

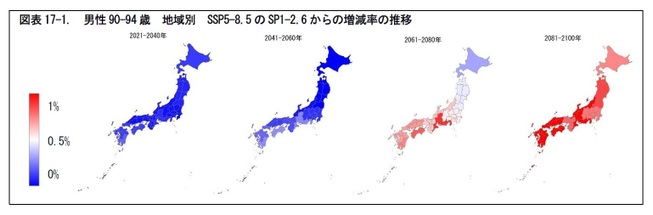

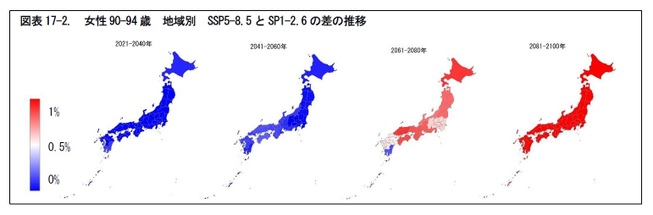

続いて、死亡率の推移を地域別に見てみよう。SSP5-8.5の経路のSSP1-2.6からの差の推移を地図上に色の違いとして表示してみると、次のとおりとなった。

男性90-94歳は、2061-2080年に東海地方を中心に差が大きくなる。そして、今世紀末にかけて、北陸、東海や、西日本の各地域(沖縄を除く)で、差の拡大が顕著となっていく。最も人口の多い関東甲信地域は、他の地域にやや遅れる形で、SSP5-8.5の経路のSSP1-2.6からの差が拡大していく。

女性90-94歳は、2061-80年に北海道や中国地方などで差が大きくなる。関東甲信地域は、男性と同様に他の地域にやや遅れて差が拡大していく。そして、今世紀末にかけて、全国的に差の拡大が顕著となっていく。50

7――死亡数の予測結果

1|気候変動問題が死亡数に影響を及ぼすのは、2060年代以降

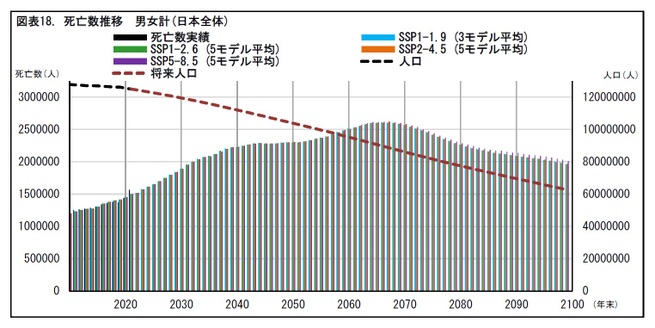

死亡数は、死亡率と異なり、人口の増減の影響を受ける。死亡率が上昇しても人口が減れば、死亡数は減少することがある。

将来人口推計の出生中位、死亡率中位の仮定では、2100年に日本の総人口は6278万人(男性3039万人、女性3238万人)と推計されている。これは、2023年の総人口(1億2441万人(男性6046万人、女性6395万人))の約半分の水準となっている。

計算結果を見ると、各経路とも、死亡数は2060年代半ばまで増加後、減少に転じる形となった。51

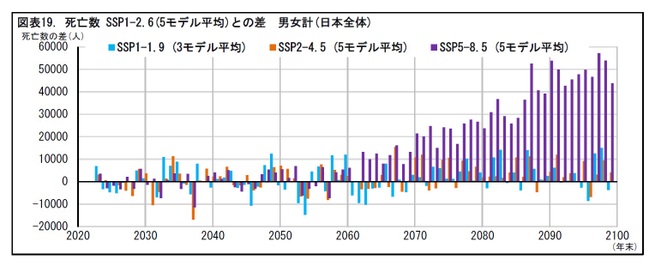

各経路での死亡数について、SSP1-2.6を基準として、それとの差を表示すると次の通りとなる。

SSP1-1.9とSSP2-4.5は、2060年代まで、SSP1-2.6との差がプラスやマイナスを行き来している。2070年代以降は、主として、若干のプラスで推移している。一方、SSP5-8.5は、2050年代まで、SSP1-2.6との差がプラスやマイナスとなっている。2060年代以降は、基本的にプラスとなり、その差は経過とともに拡大している。

2050年代までは、どの経路でも死亡数に大きな違いはない。しかし2060年代以降は、気候政策により産業革命前を基準とする昇温を2℃未満に抑えるSSP1-2.6と、化石燃料依存型の発展の下で何も気候政策をとらないSSP5-8.5との間で死亡数の差が生じる。そして、その差は、経過とともに拡大していく可能性がある。気候変動問題が死亡数に影響を及ぼすのは、2060年代以降との結果である。

51 「日本の将来人口推計(令和5年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)の(出生中位・死亡中位)の推計では、2040年の167万人をピークに死亡数が減少するとされている。本稿の計算では、ピークは2060年代、ピーク時の年間の死亡数は260万人を上回る形となっている。これは、本稿の計算では、時間項の経過を10年分しか進めていないため、死亡率改善のトレンドが十分に反映されていないためと考えられる。

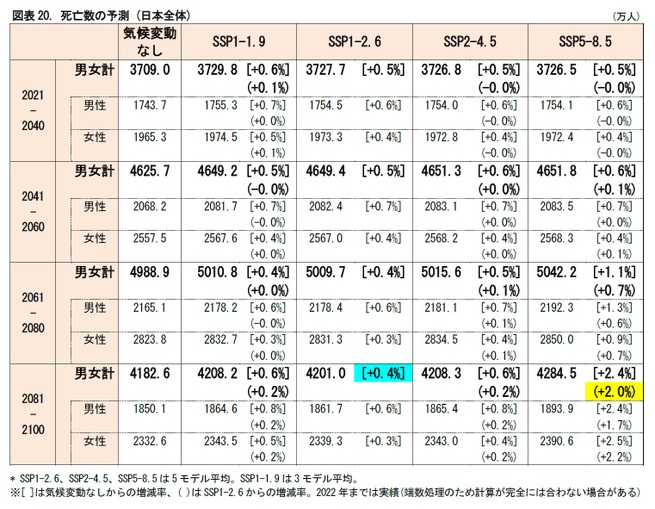

この様子を、20年ごとの期間でみていく。SSP1-2.6の経路での気候変動の影響を見るために、気候変動がなかった場合(現在の気候がそのまま継続する場合)の死亡数を比較基準に置くこととした52。

気候変動がない場合に比べて、SSP1-2.6の経路で気候変動が起きた場合、2081-2100年の死亡数は+0.4%増加する。そして、SSP5-8.5の経路で気候変動が起きた場合、同死亡数はSSP1-2.6の経路からさらに +2.0%増加する、との予測結果となった。

これは、SSP1-2.6とSSP5-8.5との間で、2081-2100年の死亡数の増加が膨らむことを意味している。このように、気候変動が激しくなると、死亡数の増加が膨らむ可能性がある、と言える。53

![図表21. 2081年-2100年の死亡数 [平均] (日本全体、男女計)](https://www.nli-research.co.jp/files/user/report/nlri_report/2024/report241224-2-21-655x290.jpg?v=1735019723)

52 気候変動がなかった場合の死亡数は、現在(正確には、回帰式作成に用いた学習データの時期(2009~2019年(2011年を除く)))の気候の状態が2100年まで続くとした場合の死亡数を指す。具体的には、気候指数の項をすべてなくして、時間項、定数項、地域区分ダミー項、月ダミー項だけからなる回帰式を作成して、その回帰式に、時間項の変数、地域区分ダミー項と月ダミー項のダミー変数を代入して死亡率を計算し、これに人口を掛け算して計算した。

53 本稿で得られた核心的な推論部分に下線を付している。

死亡数の予測については、モデルごとの違いも見ておきたい。前章で見たとおり、死亡率に関しては、SSP5-8.5での上昇はSSP1-2.6での上昇よりも、モデル間の差異が大きく広がっていた。棒グラフに5つのモデル間の最大と最小の差異を示す薄色部分を描き加えたところ、次の図の通りとなった。SSP1-2.6では、死亡数増加の差異はそれほど大きくないが、SSP5-8.5では差異が大きくなっている。SSP5-8.5の経路では、SSP1-2.6の経路に比べて、死亡数の気候モデル間の差異が拡大している様子がうかがえる。気候変動が激しくなると、死亡数予測の不確実性が高まる可能性がある、と言える。

![図表22. 2081年-2100年の死亡数 [モデル間の差異] (日本全体、男女計)](https://www.nli-research.co.jp/files/user/report/nlri_report/2024/report241224-2-22-655x280.jpg?v=1735014331)

(2024年12月24日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【気候変動:死亡率シナリオの作成-気候変動の経路に応じて日本全体の将来死亡率を予測してみると…】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

気候変動:死亡率シナリオの作成-気候変動の経路に応じて日本全体の将来死亡率を予測してみると…のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!