- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

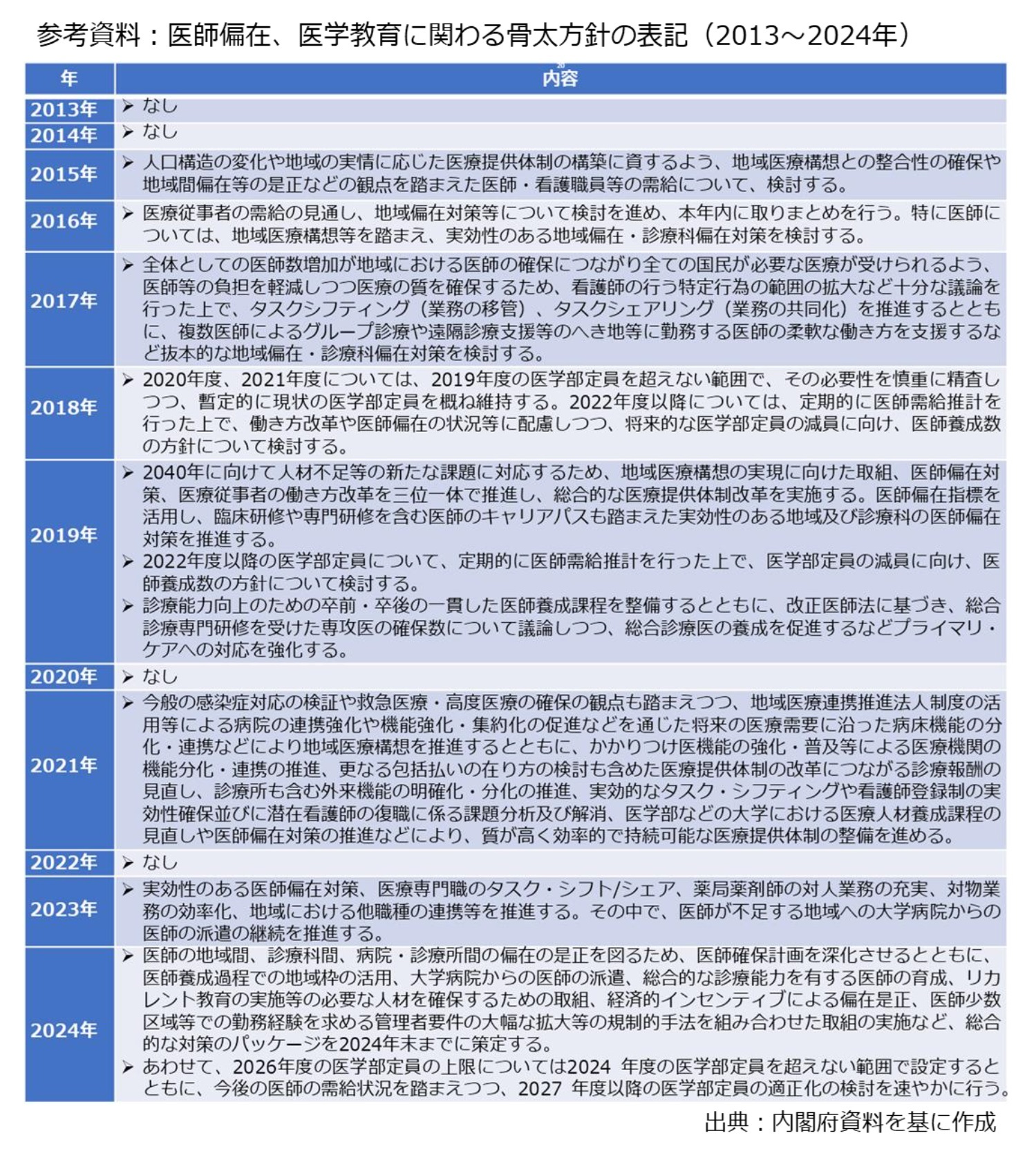

- 医師の偏在是正はどこまで可能か-政府内で高まる対策強化論議の可能性と選択肢

医師の偏在是正はどこまで可能か-政府内で高まる対策強化論議の可能性と選択肢

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

次に、経済的インセンティブについては、使途と財源調達の方法がポイントとなりそうだ。このうち、使途について、日医の案は特に限定せず、図表3の1~5を賄う規模として、1,000億円の基金創設を主張しているのに対し、厚生労働省の案では、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」への医師確保や全国的なマッチング機能について、地域医療介護総合確保基金を活用するアイデアが示されている。例えば、重点医師偏在対策支援区域で新規開業または事業承継する医師に対し、総合診療能力のリカレント教育などの研修受講を条件に、財政支援を講じるなどのアイデアも考えられる。今後、どういった使途に資金を振り向けるのか、検討する必要がある。

一方、財源調達の方法としては、税財源に加えて、診療報酬を活用するアイデアが検討されており、例えば地域に医師を派遣する機能を有する大学病院や基幹的な病院に対する加算などが考えられるが、先に見た通り、健保連など支払側は「保険料を給付以外に使うべきではない」と反論している。

しかし、2024年度予算編成では医療保険と全く無関係な少子化対策(特に児童手当の拡充)の財源確保策として、医療保険料を上乗せする支援金が創設されることが決まった経緯がある。このため、筆者は「偏在是正よりも筋が通りにくい少子化の支援金を容認した以上、『保険料を給付以外に使うべきではない』という主張は最早、説得力を持たない」と考えている45。

45 ここでは詳しく触れないが、支援金は様々な問題を含んでいた。まず、負担と給付が紐付く社会保険方式の原則からの逸脱であり、この点は2024年2月1日拙稿「2024年度の社会保障予算の内容と過程を問う(中)」、2023年5月24日拙稿「少子化対策の主な財源として社会保険料は是か非か」でも述べた。さらに、田中秀明(2023)「異次元の少子化対策の財源を問う」『社会保険旬報』No.2892、西沢和彦(2023)「少子化対策への社会保険料利用 8つの問題点」『Viewpoint』なども参照。誤解を恐れず、筆者自身の意見を言うと、支援金という悪しき先例が「アリの一穴」となり、政府は給付以外に幅広く保険料を流用できるようになり、保険制度を運営する医療保険者は財源の徴収機構に成り下がったと考えている。ただ、政策形成過程では健保連などの反対意見がほとんど考慮されず、合意形成プロセスを欠いたのも事実である。政策形成過程の問題点については、2024年1月23日拙稿「政策形成の『L』と『R』で考える少子化対策の問題点」を参照。

このほか、厚生労働省が掲げている施策案のうち、中堅医師のリカレント教育が要注目である。現在の取り組みは医学部定員や地域枠など若手医師向けの施策に限られていた。つまり、偏在を是正する際の「担い手」を若手に頼り切っている状況であり、その限界を指摘する意見が2024年9月の医療部会で出ていた。

しかし、営業や居住の自由を踏まえると、国や都道府県が中堅以上の医師に対し、行き先や人数を割り当てるような方法は非現実的である。このため、大学の医学部や地域の基幹病院などで働く医師が開業などを検討する際、地方での勤務を選択肢に入れられるような施策が必要と考えられる。

例えば、大学病院や地域の基幹病院で働く医師が一定期間、研修として地域で勤務してもらえるようにするための工夫が考えられるし、厚生労働省が中堅医師のリカレント教育として、総合的な診療能力を身に付けてもらうことを重視している点は意義深い。

具体的には、ややもすると、偏在是正の議論では「○○人の医師が不足している」「××人の地域枠を設定した」といった形で、数字だけがクローズアップされたり、規制的手法や経済的インセンティブが注目されたりする傾向が強い。

しかし、規制的手法だけでは、駆け込み的な開業が生まれたり、美容整形などの自由診療に医師が流れたりするなど、予期せぬ事態が発生する危険性もある。経済的なインセンティブについても、非常に重要な論点だが、高度な専門人材である医師の行動を財政支援だけで長期間、誘導できるのか疑わしい面もある46。

このため、医師を単なる偏在是正の「手段」「道具」と考えるのではなく、それぞれのキャリアや暮らしを踏まえた施策が求められる。具体的には、綺麗事かもしれないが、偏在是正を検討する上では、個々の医師がキャリアや経験を積む一つの選択肢として、地方での勤務を選んでもらえるように施策を検討する必要がある。

この点については、既存の地域枠でも同じであろう。時々、地域枠の離脱者(つまり、義務付けられている地方勤務を果たす前に、他の地域に移動するケース)が出たことについて、関係者から不満が出ている記事を地方紙などで見掛けるが、奨学金を返済した上で離脱するのであれば契約上、何の問題もない。やや誤解を恐れずに分かりやすく言えば、「カネの切れ目が縁の切れ目」になったのかもしれない。

このため、地域枠の運用についても、「若手医師をカネで地方勤務に貼り付けさせる」という発想ではなく、様々な診療科の現場や経験を積む機会を増やすなど、若手医師のキャリアアップに繋がるようなプログラムを作る必要がある。

より具体的に言うと、地域枠で地方に勤務してもらう若手医師は偏在是正のための「道具」ではなく、生身の人間であり、養成には10年近くの歳月を要する高度な職業人材である。このため、技能やスキルを磨く機会を幅広く提供するなど、医師のキャリアップを意識した取り組みが欠かせない。そのためには年限を終えて地域を離れても、キャリアを再考した際、戻ってもらえるような対応を意識する必要があるし、教育や保育、住居など医師や家族が住みやすい環境整備の視点も欠かせない。

46 筆者は医療制度の根幹は「患者―医師」の信頼関係と考えており、高度なモラルや専門性を有している医師の行動を本来、経済的インセンティブだけで誘導することには限界があるという考え方を持っている。むしろ、過度な経済的なインセンティブが金銭で評価しにくい道徳心などを押し出す危険性を意識する必要がある。経済的なインセンティブの限界については、Michael J. Sandel(2012)“What Money Can’t Buy the Moral Limits of Markets”[鬼澤忍訳(2012)『それをお金で買いますか』早川書房。Steven D Levitt et.al(2007)“Freakonomics”[望月衛訳(2007)『ヤバい経済学』東洋経済新報社]を参照。

厚生労働省の施策案に入っていない選択肢として、オンライン診療の活用を指摘できる。オンライン診療47については、2022年度診療報酬改定で初診からの対面診療が可能となり、オンライン診療を受けられる場所についても、規制改革の文脈で累次の見直しを経て、患者が長時間に渡って滞在するデイサービス事業所とか、公民館など自治体が認定した施設なども対象に加えられた。

特に期待されているのはD to P with N(Doctor to Patient with Nurse)と呼ばれる手法であり、これは看護師などと同席している患者に対して医師がオンライン診療を提供する方法を指す。2024年度診療報酬改定では、外来診療科と再診料に上乗せする「看護師等遠隔診療補助加算」(50点、1点は10円)が新設されており、医療資源の不足に悩む地域にとっては、医療アクセスを確保する上で重要なツールになる可能性がある。

さらに、離島や僻地では高齢者の移動支援も課題となっており、▽患者の特性や地域の実情に合わせて、必要な医療機器を備えた専用車両で通院が難しい患者を遠隔で診察する「医療Maas」(Mobility as a Service)の拡大、▽医師を遠隔地に移動する「ドクターヘリ」「ドクターカー」の活用――などを通じて、医療資源にアクセスできる患者・地域を増やす努力も求められる。

このほか、看護師や保健師、助産師、薬剤師など他の専門職による医療サービスの充実も検討の余地がある。歴史を紐解くと、高知県が医師不足に対応するため、都道府県採用の保健婦(当時)を市町村に配属させる「駐在保健婦制度」を採用した経緯があり、今でも参考になり得る48。さらに、指導医の元で入院から退院、一部外来までを担う「診療看護師」の育成や配置なども重要な論点になると考えている。

47 オンライン診療の経緯に関しては、2021年12月28日拙稿「オンライン診療の特例恒久化に向けた動向と論点」を参照。コロナ禍での議論については、2020年6月5日拙稿「オンライン診療を巡る議論を問い直す」を参照。2024年度診療報酬改定の内容に関しては、2024年9月11日拙稿「2024年度トリプル改定を読み解く(下)」を参照。

48 駐在保健婦については、木村哲也(2012)『駐在保健婦の時代』医学書院を参照。

一方、これからの人口減少を見据えると、上記のような既存の施策だけでは対応できなくなる危険性がある。このため、住民の合意を前提条件としつつ、医療・介護を必要とする高齢者をサービス付き高齢者向け住宅などに集住してもらう選択肢も念頭に置く必要がある。

さらに、地域で必要な機能を果たしている医療機関を支えるための方策として、地域別診療報酬制度も検討する必要があると考えられる。

しかし、これは先に触れた財務省の提案とは似て非なる考え方である。そもそも、身近な病気やケガに対応する診療所や中小病院の診療報酬は出来高払いであり、人口が減ると収益を得にくくなる。このため、人口減少が進んでも必要な医療機関については、出来高払いではなく、周辺の人口などを考慮した包括払いも検討する必要が出てくると考えられる。例えば、医療だけでなく、介護や福祉も含めて包括的にサービス提供する医療法人や介護事業所などに対し、包括払いを中心とする報酬を支払う選択肢である。その際には「連携以上、統合未満」で複数の事業体が連携する「地域医療連携推進法人」「社会福祉連携推進法人」の活用も視野に入る。

ただ、この選択肢にも論点やデメリットがある。まず、効率化のインセンティブが失われる危険性である。筆者自身は「包括的なサービスを提供する優良な事業体に対し、包括払いを通じて、予見可能な報酬を保証することで、サービス提供を確実にする」という点を重視しているが、医療機関や介護事業所から見ると、収入が安定化することになるため、非効率的な事業者が温存されてしまう危険性もある。さらに、収入が固定になることで、十分な治療や検査を実施しない「過少診療」のリスクも伴う。

このため、診療行為に応じて支払われる出来高払いとか、住民を健康にした場合などにボーナスを付与する成績払いを組み合わせる配慮も必要となる。さらに、事業体は公的性格を有することになるため、自治体や議会、住民に対する説明責任を含めたガバナンス構造も検討する必要がある49。

49 ここでは詳しく触れないが、人口減少で市町村の機能が低下する中、介護・福祉に関わる事務の広域化、共同化を図るとともに、都道府県が持つ医療行政との一体化を図る必要がある。例えば、人口が減った地域では、2次医療圏単位で都道府県の医療行政を移譲するとともに、市町村の介護・福祉事務を広域化する選択肢も考えられる。

12――おわりに

しかし、驚くほど現在の議論と似ており、それだけ医師の偏在是正は民間中心の提供体制で起こる「古くて新しい問題」と言えるのかもしれない。その意味では、偏在対策を強化するのであれば、自由と規制のバランスに留意しつつ、規制的手法を強化する流れは避けられないと言える。

ただ、単純に規制を強化すれば済む話ではなく、若手医師の教育課程や中堅医師のリカレント教育、医師のマッチングに関わる部分では、現場の都道府県や大学医学部、基幹病院などによる改善に向けた工夫も欠かせない。さらに、単に医師を「偏在是正のための手段」として見るのではなく、医師のキャリアアップの多様性を担保するような視点が重要になると思われる。国の制度設計だけでなく、都道府県を中心とした現場による積み上げの努力も求められる。

50 1939年10月6日『朝日新聞』を参照。なお、戦時体制が強化され、重要物資や言論などの統制が厳しくなるが、医療については、健康な兵士と国民を育てようとする政策(いわゆる「健兵健民」)が強化されたことで、制度の拡充が図られる皮肉な状況が生まれた。具体的には、公的医療保険の網を全国民に広げる「国民皆保険」の実現が図られたほか、医療の公営化を目指す「日本医療団」が1942年に発足した。しかし、敗戦時の混乱で医療保険は混乱に陥り、日本医療団も敗戦後の1947年に廃止された。

(2024年11月11日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【医師の偏在是正はどこまで可能か-政府内で高まる対策強化論議の可能性と選択肢】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

医師の偏在是正はどこまで可能か-政府内で高まる対策強化論議の可能性と選択肢のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!