- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 日本はどんなリスクを取るべきか~デジタル・リアルの勝ち筋

日本はどんなリスクを取るべきか~デジタル・リアルの勝ち筋

総合政策研究部 専務理事 エグゼクティブ・フェロー・経済研究部 兼任 矢嶋 康次

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

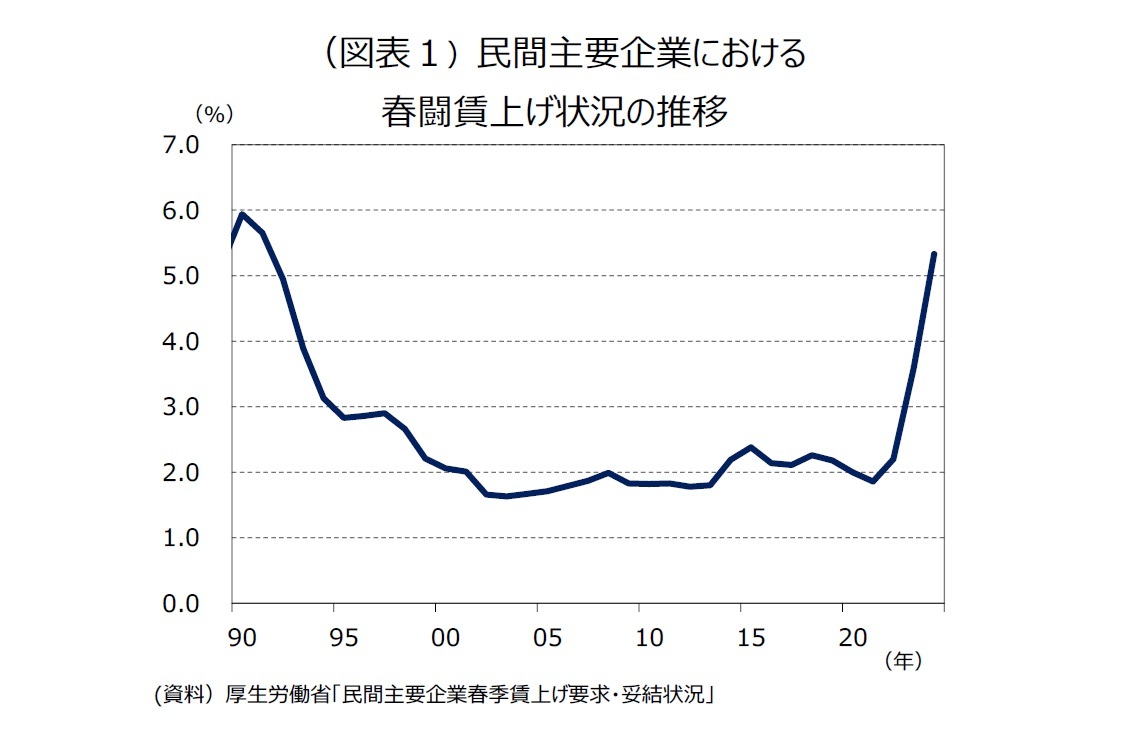

1――30年ぶりのチャンスと残された選択肢

2――国策半導体に対する強い批判は正当か?

その上で、筆者は国産の半導体はなんとしても手に入れるべきだと思っている。日本復活の肝は、日本で生産して貿易黒字を作りだし、日本に雇用と利益を還元することだと思っている。そのためにやらなければいけないことは多い。少なくとも、デジタル・リアルの世界を作り出し、日本の製造業を復権させることが不可欠であり、その重要なパーツが「半導体」である。

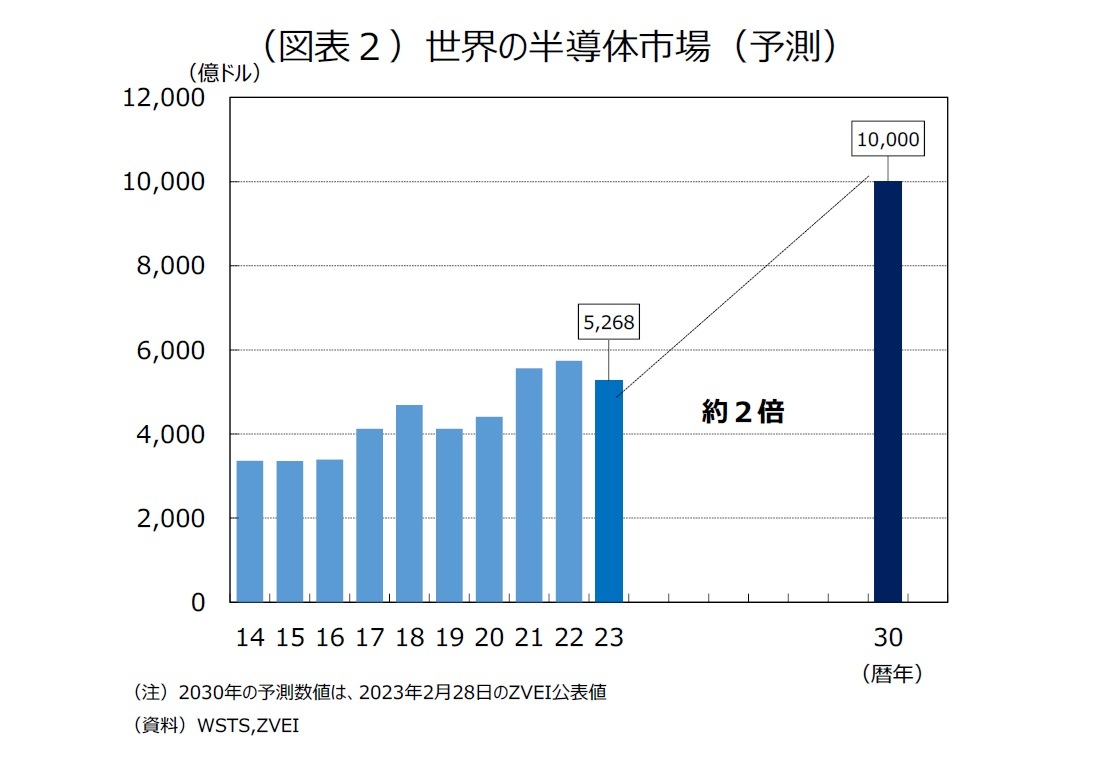

デフレの住民となって長いときを過ごした我々は「やらないリスク」を忘れてしまっている。どんな投資でも失敗のリスクは必ずある。だから現在進行形の半導体事業のリスクはどんどん減らす努力はいる。しかし、近未来に日本が半導体を手にしないと、産業のコメといわれ2030年には年間1兆ドルまで拡大する市場で、日本は世界から除外される(図表2)。それだけでなく、産業において不可欠な半導体を割高な価格で、ずっと買い続けることになる。それは競争力が勝負の産業で致命傷となる。この先日本は世界で勝てない。

3――「デジタル・リアルの実現」という日本の勝ち筋

もう1つは、デジタルとリアルの融合の流れだ。日本はデジタル化で、米国や中国から大きく引き離されて来た。しかし、これからはリアルな製造の現場に、デジタルが組み込まれるシーンが増えて行く。身の回りにある、あらゆる製造物がIOTでネットに接続し、リアルタイムで収集されたデータがAIに分析され、経験や想像で補われていた部分がデジタルで管理されるようになる。それは製造物だけでなく、サービスや商習慣もデジタル化していく。

世界を見回した時、製造業をフルラインナップで有している国は、日本のほかにあまりない。日本の高いサービス品質と日本式の安心安全の作り方・社会体制は、デジタル・リアルの世界においても大いに生きる。これまで完全デジタルの世界では完敗してきた日本も、リアルと接続するデジタル・リアルの世界では復活できる。それが競争力となり輸出を増やして、日本や日本企業の勝ち筋となる。経済安保の中核には、製造業や基幹インフラがあり、日本の製造業には復権の追い風になる。稼げる国になれば「貿易立国」の復活が果たせる。その時、国内の設備投資が増えて雇用と利益が生まれ、それがさらに競争力を生み出し、貿易立国を強化する。そうした好循環を生むことにつながる。

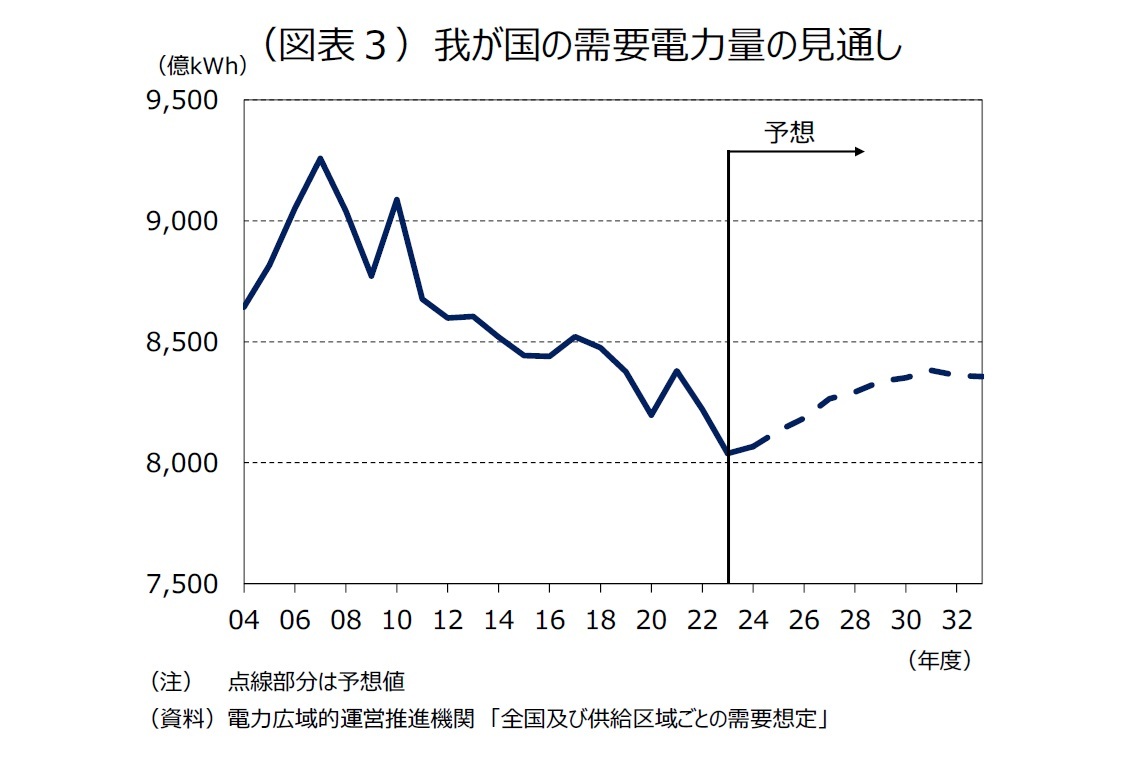

これを実現するのに不可欠なのがエネルギーだ。電気のないところにデジタル化は起きない。

日本の電力需要は2007年をピークに省力化などが進み低下してきた。しかし、この先データセンターとAIの需要で電力需要が跳ね上がり、急増する(図表3)。これまでとは前提が変わり日本のエネルギー基本計画は将来の需要増に対応せざるをえなくなった。この需要増は再生可能エネルギーを倍のスピードで入れて、可能な原子炉を再稼働しても、まだ需要予測に至らない。一つの社会的選択として作れる電力量に経済水準を落とすこともあり得る。しかし、その選択をしないなら、原発の再稼働やリプレース、再生エネのさらなる拡大などの選択を今すぐ実行しないと近未来の需要に間に合わない。2024年9月に行われた自民党総裁選で有力候補も原発に対して消極的な意見を変えてきたのは、この現実に対応する政権与党としての責任である。

いま日本にある産業や技術、質の高いサービス業の状況を考えると、このデジタル・リアルの戦略しかないと筆者は考える。失敗するリスクを並べるのは簡単である。この戦略がダメなら他の戦略を早急に提示する必要がある。メリデメだけ並べて机上の空論を楽しむ時間的余裕は、残念ながら今の日本には残されていない。

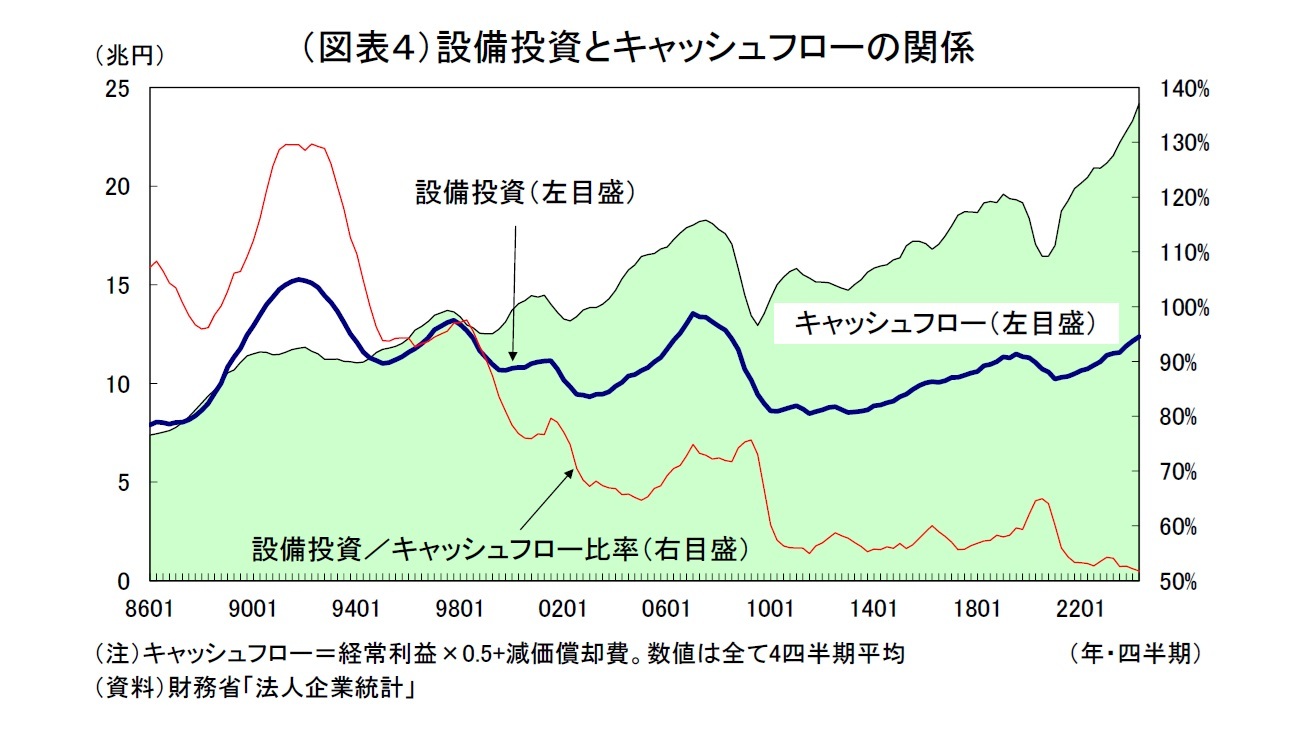

4――まだまだ投資が少ない民間企業

ただ、投資やイノベーションを起こすのは、民間であるという大前提は変わっていない。足元、設備投資は増勢の傾向にあるが、昨年の後半から頭打ちの懸念も少し見え始めている。これだけの高水準の利益を出しながら、なぜもっと投資がでてこないのか、まだまだコストをかけて投資を行うリスクがやらないリスクより重きが置かれているとしか思えない(図表4)。

企業は生産性(付加価値/投入量)を上げることが至上命題である。デフレ下では分母のコスト・カットが優先されたが、インフレ下では付加価値創出をしない限り、生産性の向上は実現できない。そのためには、新たなアイデア等を生み出す人への投資、賃上げなどの処遇改善、新しい製品の開発、製造するための設備投資が必要になる。新しく生み出されたものが消費者に受ければ、売上高でみる生産性は伸ばすことができる。

インフレ下では、いま設備投資をすれば10億円、来年になればインフレで10億円を優に超えるし、人手不足で工場を作れないことも起こり得る。コストという新たなリスクを取って、設備投資などをしない限り、生産性は上がらない。

人手不足は10年経っても20年経っても課題であり続ける。今のうちに設備投資を行って、資本装備率を上げない限り企業の存続は難しい。動かない、やらない企業は、これから淘汰される。

5――NISAでリスクを取り始めた個人、リスクに見合うリターンを国内で作る

個人は資産運用というリスクを取り始めている。ただ、そのリターンの源泉は、日本ではなく米国を中心とした海外である。やはり国内で企業が稼ぎ、そこに国内外の投資が起こり、そのリターンを日本人が享受できるルートが必要だ。そうでなければNISA拡大は、将来的に個人マネーのキャピタル・フライトを助長しただけの最悪の政策に終わってしまう。

環境の変化や危機に気付づいていながら、いつか何とかなると楽観しているうちに重大な事態に陥るという「ゆでガエル議論」が盛り上がった。名目経済も30年ぶりに拡大し、何かを動かすコストはデフレの状況よりは各段に小さくなっている。少しずつ日本の「変化」への期待は高まっている。なんとしても30年ぶりの日本の復活のチャンスを活かしたい。そのためには、国も企業も個人も「やらないリスク」をもっと意識し、選択することを先送りしないことである。

※ このレポートは、「FACTA」2024年10月号の内容を加筆修正したものです。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年10月21日「基礎研レポート」)

03-3512-1837

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本はどんなリスクを取るべきか~デジタル・リアルの勝ち筋】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本はどんなリスクを取るべきか~デジタル・リアルの勝ち筋のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!