- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(1)~持ち家を購入することは、「所有権」を得ること

「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(1)~持ち家を購入することは、「所有権」を得ること

金融研究部 准主任研究員 渡邊 布味子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―「持ち家か、賃貸か」。住宅に関わる法制度を知る

持ち家の場合、購入時の初期費用に加え、住宅ローンの総返済額、固定資産税、保険料、リフォーム費用などを含めると、総額で数千万円から数億円の支出となり、人生における大きな買い物の1つであることは間違いないだろう。これに対して賃貸では、生涯にわたって家賃を支払い続ける必要がある。こちらも総額で数千万円規模の支出が見込まれ、資産として残らないことから、「家賃は支払い損」といったセールストークを耳にする場面も少なくない。

もっとも近年では、持ち家の購入価格が大きく上昇している。東京カンテイの調査によれば、2023年の東京都における年収倍率は、新築マンションで17.8倍、中古マンション(築10年)でも15.1倍に達した。庶民にとって高嶺の花になりつつある。また、金利とインフレのある世界が到来するなか、住宅ローン金利は上昇傾向にあり、今後は家賃の値上がりも想定される。

さらに、人口減少や少子高齢化、多様な働き方の定着、社会保障制度の見直しなど、社会構造の変化が進行するなか、「住まいの選択」をめぐる前提そのものが揺らいでいる。実際には、損得勘定にとどまらず、各人の置かれた環境や価値観1などを踏まえて判断することが求められるが、そのうえで、住宅に関する法制度を正確に理解することも欠かせない。

そこで以下では、住宅リテラシーの向上に向けて、「住まいの選択」にあたって知っておきたい住宅に関する基本的な権利や制度について、複数回に分けて解説する。まずは、持ち家の購入について確認したい。

1 「ライフステージに応じた自由度」、「老後の安心や居場所の確保などの精神的安定」、「自然災害リスク」、「マイホームは一国一城の主といった社会通念」などが挙げられる。

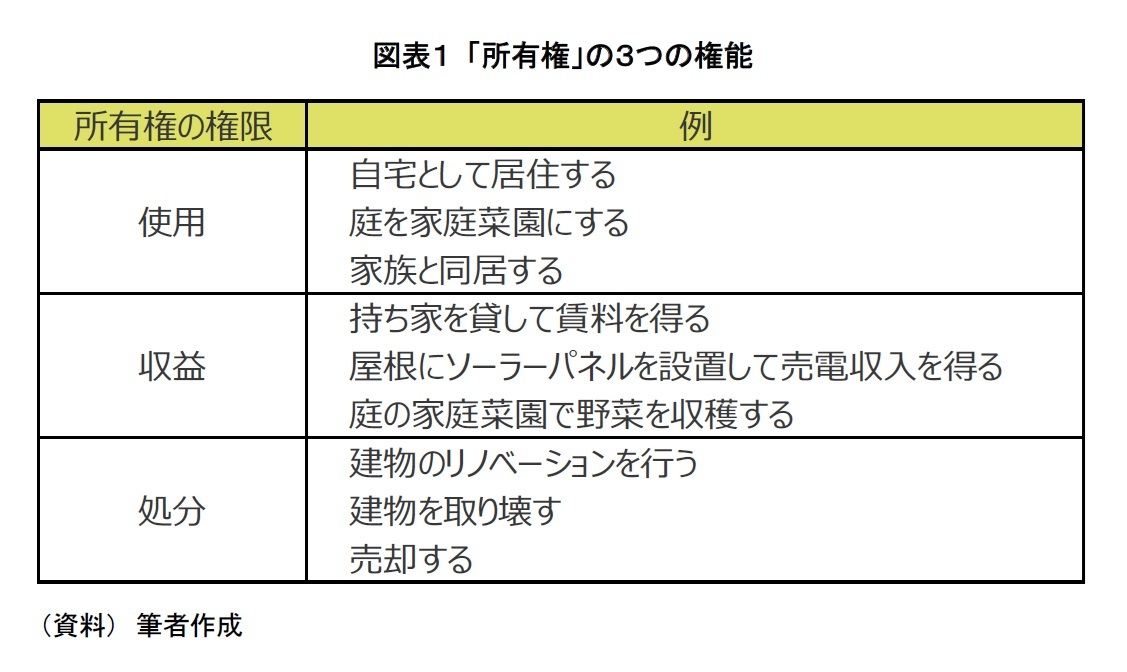

2―「所有権」には3つの権能がある

まず、「使用」とは、所有者または所有者が認めた者が、持ち家を利用することである。例えば、自宅として居住する、庭を家庭菜園にする、家族と同居する、などが該当する。逆に言えば、所有者の承諾がない状態で不動産を使用することは原則として違法であり、例えば他人の土地に無断で建物を建てて住むことは、不法占拠に当たる。

次に、「収益」とは、持ち家から賃料4や作物などの果実を得ることである。例えば、持ち家を貸して賃料を得る、屋根にソーラーパネルを設置して売電収入を得る、庭の家庭菜園で野菜を収穫する、などが該当する。また、所有権の範囲は地上や地下にも及ぶため、持ち家の上空を通る電線や地下を通る地下鉄などに対して、使用料などの支払いが慣行となっている。

最後に、「処分」とは、持ち家を法的・物理的に変更することである。例えば、建物をリノベーションする、取り壊す、売却する、などが該当する。反対に、老朽化して倒壊の恐れがある空き家であっても、他人が勝手に取り壊すことはできない5。

このように、「所有権」は、上記の3つの権能を包括的に有する、強力な権利だと言える。

2 本稿では、一戸建て住宅を想定する。

3 所有権の対象には動産と不動産がある。不動産とは、「土地およびその定着物(民法86条1項)」を指す。

4 賃料は「法定果実」と呼ばれる。

5 空家対策の推進に関する特別措置法の「特定空家」に該当すれば、市町村長は勧告後に建物を撤去し、撤去費用を所有者等に請求できる。

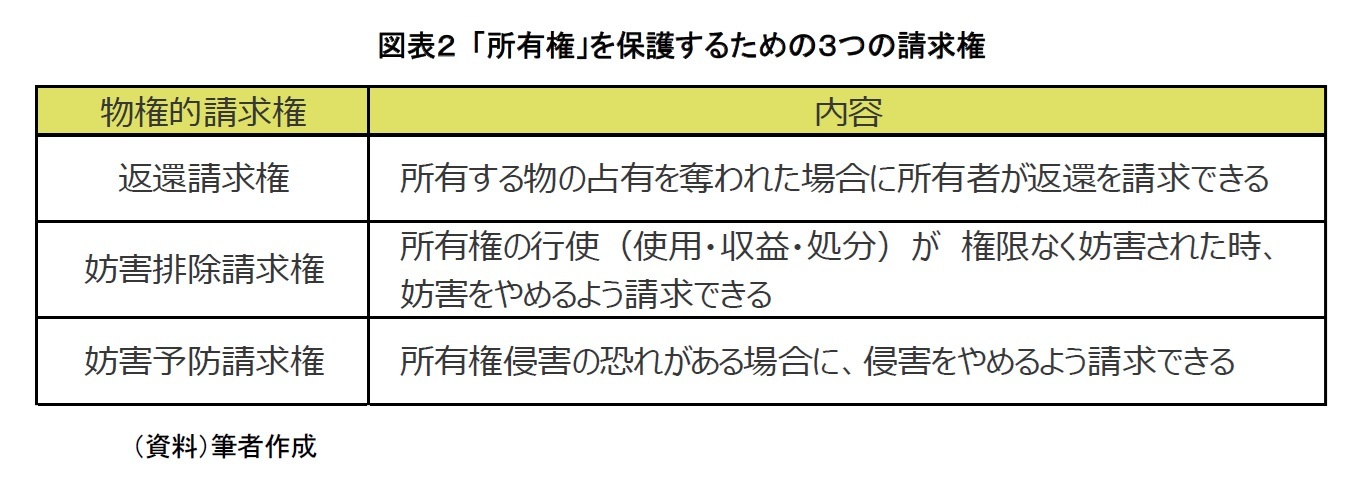

3―「所有権」は誰に対しても主張できる権利である

現実の社会では、他人が無断で不動産を使用したり、勝手に売却しようとしたりすることが起こり得る。こうした場合において、これらの請求権は、所有権を保護するうえで重要な法的手段となる。

まず、「返還請求権」とは、持ち家の占有を奪われた場合8に所有者が返還を請求する権利である。例えば、無断で居住している者に対して退去を求める行為などが該当する。

次に、「妨害排除請求権」とは、使用・収益・処分への妨害行為をやめるよう請求する権利である。例えば、隣人が敷地境界を越えて設置したフェンスの撤去を求める行為などが該当する9。

最後に、「妨害予防請求権」とは、所有権侵害の恐れがある行為をやめるよう請求する権利である。例えば、隣人が敷地境界を越えてフェンスを設置しようとする段階で、工事の差し止めを求める行為などが該当する。

6 権利には、物権(絶対効:誰にでも主張できる)と債権(相対効:特定の相手方のみに主張できる)があり、主張が対立した場合、原則として物権が優先される。

7 物権は強力な権利であり、その種類と内容は法律に定められている。

8 不法占拠のほか、賃借人が賃貸借契約終了後も居座る、相続分が確定しないうちに他の相続人が居住を開始するなど、様々なケースが考えられる。

9 民法では実力行使を認めていない。所有者は他人が勝手に建てた建物であっても自ら取り壊すことはできない。話し合いや訴訟による解決が必要となる。

4―まとめ

ただし、持ち家を購入したからといって、何をしても自由というわけではない。次稿では、「所有権」の制限について述べることとしたい。

(2025年07月04日「研究員の眼」)

03-3512-1853

- 【職歴】

2000年 東海銀行(現三菱UFJ銀行)入行

2006年 総合不動産会社に入社

2018年5月より現職

・不動産鑑定士

・宅地建物取引士

・不動産証券化協会認定マスター

・日本証券アナリスト協会検定会員

・2022年、2023年 兵庫県都市計画審議会専門委員

渡邊 布味子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(5)~「所有権」の制限:「共有」は原則、共有者全員の同意が必要 | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

| 2025/08/25 | 「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(4)~「所有権」の制限:「公法上の制限」は公共の福祉のため~ | 渡邊 布味子 | 研究員の眼 |

| 2025/08/12 | 東京オフィス市場は賃料上昇継続。宿泊需要は伸び率が鈍化-不動産クォータリー・レビュー2025年第2四半期 | 渡邊 布味子 | 不動産投資レポート |

新着記事

-

2025年11月21日

物価高対策としてのおこめ券の政策評価と課題~米に限定する物価高対策の違和感~ -

2025年11月21日

貿易統計25年10月-米国向け自動車輸出が持ち直し -

2025年11月21日

消費者物価(全国25年10月)-コアCPI上昇率は25年度末にかけて2%を割り込む公算 -

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費”

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(1)~持ち家を購入することは、「所有権」を得ること】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「持ち家か、賃貸か」。法的視点から「住まい」を考える(1)~持ち家を購入することは、「所有権」を得ることのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!