- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- 空き家の除却と物語-アップサイクルで繋がる空き家の物語-

2024年07月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――増加する空き家

令和5年の住宅・土地統計調査によると空き家の総数は約900万戸あり、そのうち、賃貸や売却などの目的や別荘などの二次的住宅として活用されていない空き家は約400万戸存在する。平成30年の同調査では空き家の総数が約850万戸、「その他空き家」iは約350万戸であり、空き家総数、二次的住宅として活用されていない住宅ともに大幅に増加しており、空き家の問題はこれからも続いていくことが予想される。

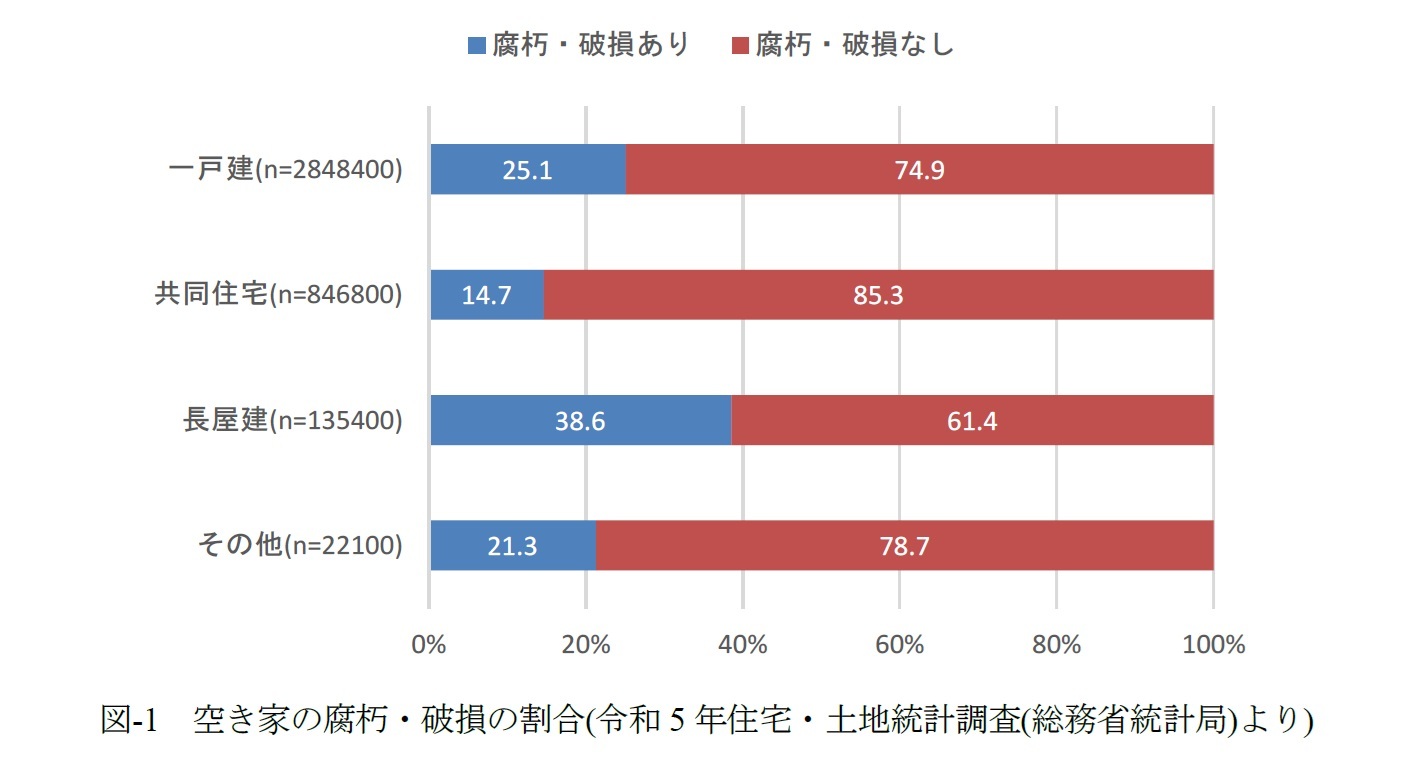

空き家の中には腐朽・破損により活用が難しいものが存在する。令和5年の住宅・土地統計調査によると約2割の空き家に腐朽・破損があるとの結果であった。

腐朽・破損の程度が大きい空き家については、活用が難しくなることもあり、除却という選択肢を考えなければいけない。

空き家の中には腐朽・破損により活用が難しいものが存在する。令和5年の住宅・土地統計調査によると約2割の空き家に腐朽・破損があるとの結果であった。

腐朽・破損の程度が大きい空き家については、活用が難しくなることもあり、除却という選択肢を考えなければいけない。

i 令和5年の調査より「その他空き家」から名称が変更となった。

2――空き家と物語論

1|空き家に存在する物語

物語は人の意思決定や態度変容に影響を与える大きな要因となっている。人間の思考の方法として、数値などを用いた論理性を重視するものとストーリーの一貫性や心情に問いかけるような物語を重視するものがあり、二つの思考を組み合わせて意思決定や態度変容が行われている。これまで物語についての研究は小説や神話などの創作物についての分析が主であったが、現在ではコミュニケーションとして物語を活用すること1や社会科学の分野にも活用されている2。

物語の定義は様々であるが、主に「出来事のプロットが続いているもの」を指し、それには「始まり-中間-終わり」が存在する。

物語は人の意思決定や態度変容に影響を与える大きな要因となっている。人間の思考の方法として、数値などを用いた論理性を重視するものとストーリーの一貫性や心情に問いかけるような物語を重視するものがあり、二つの思考を組み合わせて意思決定や態度変容が行われている。これまで物語についての研究は小説や神話などの創作物についての分析が主であったが、現在ではコミュニケーションとして物語を活用すること1や社会科学の分野にも活用されている2。

物語の定義は様々であるが、主に「出来事のプロットが続いているもの」を指し、それには「始まり-中間-終わり」が存在する。

2|空き家活用における物語

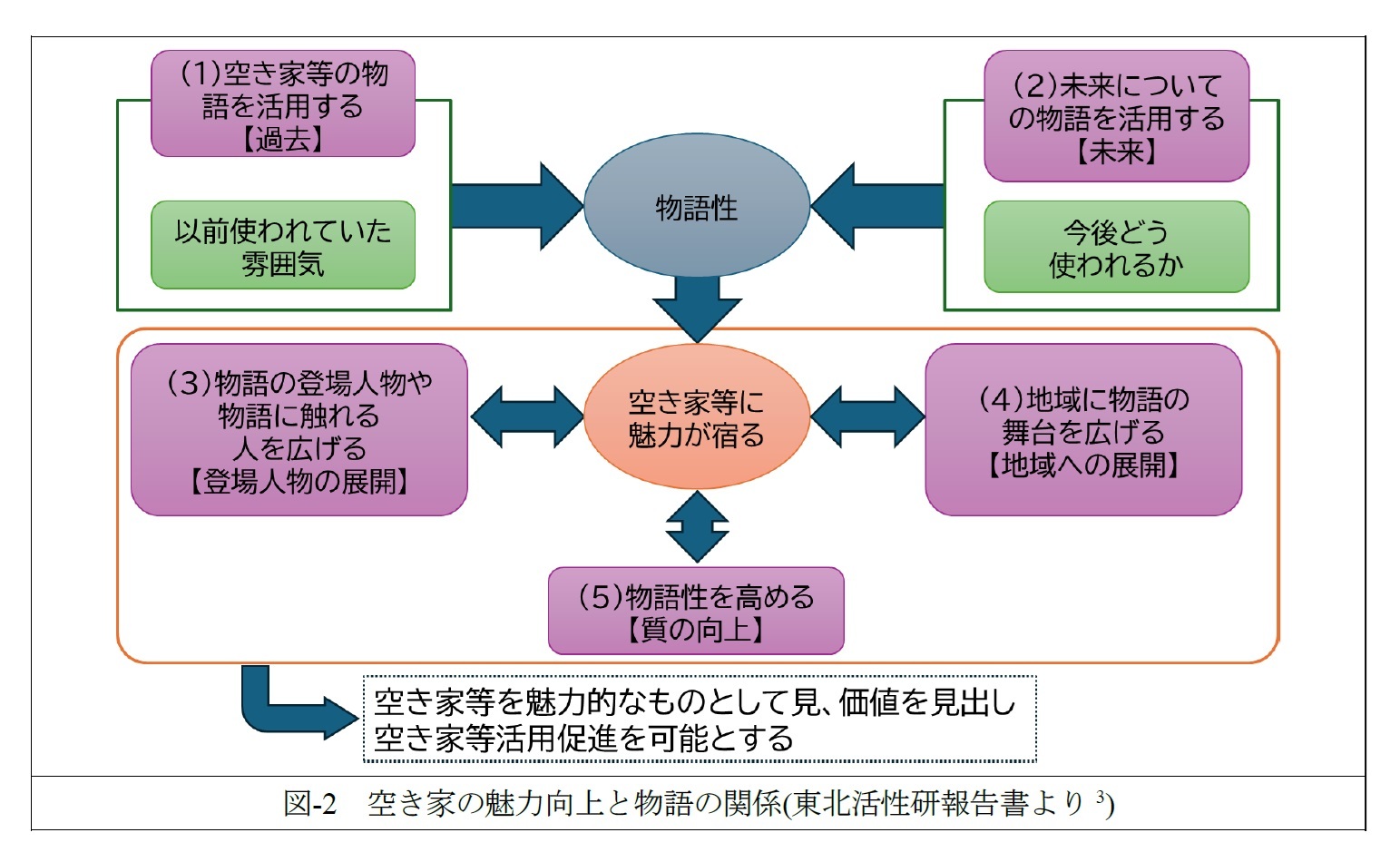

実際に空き家活用の事業を行うにあたって、空き家がどのように活用されてきたかといったような物語が重要である。公益財団法人東北活性化研究センターの調査において、空き家活用の事例調査より、空き家活用の事業を行うにあたって空き家の物語性を理解し、活用することが重要であることが分かった。この調査では空き家の物語の活用について以下のように分析を行った(図-2)3。

・空き家等の物語を活用する。

⇒これまでの活用者によって使われていた様子や思い出などを提示することで、物件を魅力的に感じさせるものやリノベーションの際に以前の面影を残すことで、新たな活用者や地域住民の愛着を継続させるもの等

・未来についての物語を活用する。

⇒空き家をどのように活用していきたいかを利用希望者が語ることによって、空き家所有者が空き家を貸したくなるように態度変容を促すことや空き家を活用した事業を周りが応援してくれるような状態を作り出す。

・物語の登場人物や物語に触れる人を増やす。

⇒従来、空き家活用に関わっていた属性以外の人も関われるような仕組みづくりを行う。

・地域に物語を広げる。

⇒地域の特性に着目したものや地域とのコミュニケーションを行うことで、地域との繋がり持ちながら事業を進める。また、地域に根差して事業を行うことで周囲への影響を与える。

・物語性を高める。

⇒デザインの統一感を持たせることやテーマや目的を明らかにする。

実際に空き家活用の事業を行うにあたって、空き家がどのように活用されてきたかといったような物語が重要である。公益財団法人東北活性化研究センターの調査において、空き家活用の事例調査より、空き家活用の事業を行うにあたって空き家の物語性を理解し、活用することが重要であることが分かった。この調査では空き家の物語の活用について以下のように分析を行った(図-2)3。

・空き家等の物語を活用する。

⇒これまでの活用者によって使われていた様子や思い出などを提示することで、物件を魅力的に感じさせるものやリノベーションの際に以前の面影を残すことで、新たな活用者や地域住民の愛着を継続させるもの等

・未来についての物語を活用する。

⇒空き家をどのように活用していきたいかを利用希望者が語ることによって、空き家所有者が空き家を貸したくなるように態度変容を促すことや空き家を活用した事業を周りが応援してくれるような状態を作り出す。

・物語の登場人物や物語に触れる人を増やす。

⇒従来、空き家活用に関わっていた属性以外の人も関われるような仕組みづくりを行う。

・地域に物語を広げる。

⇒地域の特性に着目したものや地域とのコミュニケーションを行うことで、地域との繋がり持ちながら事業を進める。また、地域に根差して事業を行うことで周囲への影響を与える。

・物語性を高める。

⇒デザインの統一感を持たせることやテーマや目的を明らかにする。

このように物語を活用することで空き家の魅力の向上に繋げることが可能になる。

3――物語を続ける事業

1|空き家の物語の断絶

空き家を除却した時にその建物に根差した物語が途切れてしまい、物語の活用は出来なくなってしまう。特に代々引き継いできたものに関しては自分の代で途切れさせることを敬遠し、除却に踏み切れない様子も見られる。空き家の除却を進めていくためにも物語を継続できるような方法を行っていく必要があると考えられる。その方法として空き家のアップサイクルに着目する。

空き家を除却した時にその建物に根差した物語が途切れてしまい、物語の活用は出来なくなってしまう。特に代々引き継いできたものに関しては自分の代で途切れさせることを敬遠し、除却に踏み切れない様子も見られる。空き家の除却を進めていくためにも物語を継続できるような方法を行っていく必要があると考えられる。その方法として空き家のアップサイクルに着目する。

2|役割を果たした後の物語

あるものがその役割を果たした後に別の形で役割を果たすことがある。特に新しい価値を持つものとして再活用するものを「アップサイクル」と呼び、日常生活のなかでも様々なものが再活用されている。例えば、ランドセルを革小物にするもの4や、紙袋を鞄にするもの5などがみられる。アップサイクルには思い入れを保つような効果が期待でき6、物語の継続を行うことが出来るのではないか。

空き家の除却においてもアップサイクルの視点をもって行うことで物語を継続することが可能だと考える。既に解体した空き家の部材等を活用する事例が存在する。長野県に本社のある株式会社山翠舎iiでは、店舗のデザインや設計を行っている。その中で、戦前に建てられた古民家の解体によって発生した木材を「古木(こぼく)」と定義し、古民家の解体によって発生した古木を再利用している。さらに古民家の古木と無機質なコンクリートや金属などを活用して古民家のアップサイクルを行っている。同社が手掛けた飲食店では、店舗の継続率が高い傾向が見られる。

また、株式会社ReBuilding Center JAPANiiiでは解体する建物から古材や家具などを引き取り、販売や再利用を行っている。米国ポートランド州にあるNPO法人「ReBuilding Centeriv」をモデルとして事業を行っているものである。古材や小道具の再活用だけでなく、規格外品の活用など広く、アップサイクルの取り組みを行うことで、「Rebuild New Culture」の理念の実現を目指している。同社の事務所にはカフェや図書館も併設しており、多くの人がこの場所を訪れ、同社の運営に協力するサポーターズとして参加している人も多い。

これらの事業は、空き家の解体によって出た部材を活用することで新たな需要を呼び起こしている事例であり、アップサイクルを通じて新たに価値が創出された事例といえよう。

ii 株式会社山翠舎 HP https://www.sansui-sha.jp/

iii 株式会社 ReBuilding Center JAPAN HP https://rebuildingcenter.jp/

iv NPO法人 ReBuilding Center HP https://www.rebuildingcenter.org/

あるものがその役割を果たした後に別の形で役割を果たすことがある。特に新しい価値を持つものとして再活用するものを「アップサイクル」と呼び、日常生活のなかでも様々なものが再活用されている。例えば、ランドセルを革小物にするもの4や、紙袋を鞄にするもの5などがみられる。アップサイクルには思い入れを保つような効果が期待でき6、物語の継続を行うことが出来るのではないか。

空き家の除却においてもアップサイクルの視点をもって行うことで物語を継続することが可能だと考える。既に解体した空き家の部材等を活用する事例が存在する。長野県に本社のある株式会社山翠舎iiでは、店舗のデザインや設計を行っている。その中で、戦前に建てられた古民家の解体によって発生した木材を「古木(こぼく)」と定義し、古民家の解体によって発生した古木を再利用している。さらに古民家の古木と無機質なコンクリートや金属などを活用して古民家のアップサイクルを行っている。同社が手掛けた飲食店では、店舗の継続率が高い傾向が見られる。

また、株式会社ReBuilding Center JAPANiiiでは解体する建物から古材や家具などを引き取り、販売や再利用を行っている。米国ポートランド州にあるNPO法人「ReBuilding Centeriv」をモデルとして事業を行っているものである。古材や小道具の再活用だけでなく、規格外品の活用など広く、アップサイクルの取り組みを行うことで、「Rebuild New Culture」の理念の実現を目指している。同社の事務所にはカフェや図書館も併設しており、多くの人がこの場所を訪れ、同社の運営に協力するサポーターズとして参加している人も多い。

これらの事業は、空き家の解体によって出た部材を活用することで新たな需要を呼び起こしている事例であり、アップサイクルを通じて新たに価値が創出された事例といえよう。

ii 株式会社山翠舎 HP https://www.sansui-sha.jp/

iii 株式会社 ReBuilding Center JAPAN HP https://rebuildingcenter.jp/

iv NPO法人 ReBuilding Center HP https://www.rebuildingcenter.org/

4――除却後も物語を続けるために

空き家のアップサイクルには移築や家具を再利用するような、再利用前のそのままの姿に近いものを残すような形だけでなく、部材をリノベーションに用いるような元の形とは異なった状態で活用されるものがある。モノに対する思い入れはその形がそのまま残っているだけでなく、形が変わったとしても思い入れが続くものであり6、空き家の物語を継続出来るのではないか。古材を活用できるようにするためには、一般的な解体よりコストがかかる可能性がある。しかし、空き家の物語性を保持することによって、解体後にも価値を持たせ続けられる。空き家の除却は、建物としての形を失ってしまうことになり、物語の終焉を迎えることになる。しかし、アップサイクルの視点のもと、空き家の除却を行うことは物語が継続されることに繋がり、除却に対する後ろめたさも軽減することが期待される。

1.川端祐一郎 & 藤井聡. コミュニケーション形式としての物語に関する 研究の系譜と公共政策におけるその活用可能性. 土木学会論文集D3(土木計画学) 70, I_123-I_142 (2014).

2.藤井聡, 長谷川大貴, 中野剛志 & 羽鳥剛史. 「物語」に関わる人文社会科学の系譜とその公共政策的意義. 土木学会論文集F5(土木技術者実践) 67, 32–45 (2011).

3.公益財団法人 東北活性化研究センター. 空き家等で地域を活性化する方法. https://www.kasseiken.jp/kassecms/wp-content/uploads/2024/04/2023fy-02-00.pdf (2024).

4.土屋鞄製造所. 【土屋鞄】使い終わったランドセル調査発表 「リメイク希望」は半数以上! 2024年度ランドセルリメイク3月15日より受付開始. PR TIMES https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000345.000007557.html (2024).

5.浜松の老舗ソースメーカーが「アップサイクル」トートバッグ 食品用紙袋を有効活用. 浜松経済新聞 https://hamamatsu.keizai.biz/headline/3002/ (2022).

6.森由夏. 日本人が持つ"物に宿るもの"の感覚は日本における アップサイクルにどのような影響を与えているのか. 京都精華大学紀要 56, 195–202 (2023).

(2024年07月01日「基礎研レポート」)

03-3512-1817

経歴

- 【職歴】

2022年 名古屋工業大学大学院 工学研究科 博士(工学)

2022年 ニッセイ基礎研究所 入社

【加入団体等】

・土木学会

・日本都市計画学会

・日本計画行政学会

島田 壮一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/29 | 地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/08/08 | 誰かの日常が、未来の記録に-誰もが担える記録行為の場としてのWikimedia Commonsの可能性- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/07 | 立ち飲み屋はなぜ「話しやすい」のか-空間構造と身体配置が生む偶発的コミュニケーション- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/03/28 | コミュニティ賃貸の推進に向けて-対人不安を踏まえた段階的参加の仕組みづくり- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【空き家の除却と物語-アップサイクルで繋がる空き家の物語-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

空き家の除却と物語-アップサイクルで繋がる空き家の物語-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!