- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- ライフデザイン >

- お酒についてシラフで考える-「飲みニケーション」について-

コラム

2023年04月25日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

アフターコロナの生活が広がるにつれて、対面での活動も増えてきている。その中でもより変化したのが飲酒を伴う外食であろう。一般社団法人日本フードサービスの調査によると2020年には外食産業の売り上げが前年比84.9%と1994年の調査開始以来最大の下げ幅であった。さらに、「パブレストラン/居酒屋」に限定すると50.5%と前年の半分程度まで下がった1。また、自粛により様々な組織で忘年会や新年会などが行われなくなっていた。2021年に東京商工リサーチが行った調査によると約7割の企業が忘年会・新年会を行わないとの回答であった2。

組織内での飲み会の減少によってコミュニケーションの機会が減ることを懸念する声が聞かれる。実際に、職場での飲み会に期待するものとして「コミュニケーションの場」との回答が多くみられる3。いわゆる「飲みニケーション」に期待しているのであろう。「飲みニケーション」では普段より会話がはずんだり、初対面の人でもすぐに打ち解けたりするなどコミュニケーションが円滑になる様子が見られる。本稿では「飲みニケーション」によってコミュニケーションがどのような経緯で促進されるかをコミュニケーションに対する不安感情が生じる要因から考える。

1 一般社団法人 日本フードサービス協会. コロナの影響で、売上前年比84.9%と、調査開始以来最大の下げ幅. http://www.jfnet.or.jp/data/y/data_c_y20.html.

2 東京商工リサーチ. 忘・新年会離れが深刻、企業の7割が「開催しない」. https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20211022_01.html.

3 ホットペッパーグルメ外食総研. 職場の飲み会に対する期待と参加実態を調査. https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruit-lifestyle/uploads/2017/02/RecruitLifestyle_ggsEnkai_20170223.pdf.

組織内での飲み会の減少によってコミュニケーションの機会が減ることを懸念する声が聞かれる。実際に、職場での飲み会に期待するものとして「コミュニケーションの場」との回答が多くみられる3。いわゆる「飲みニケーション」に期待しているのであろう。「飲みニケーション」では普段より会話がはずんだり、初対面の人でもすぐに打ち解けたりするなどコミュニケーションが円滑になる様子が見られる。本稿では「飲みニケーション」によってコミュニケーションがどのような経緯で促進されるかをコミュニケーションに対する不安感情が生じる要因から考える。

1 一般社団法人 日本フードサービス協会. コロナの影響で、売上前年比84.9%と、調査開始以来最大の下げ幅. http://www.jfnet.or.jp/data/y/data_c_y20.html.

2 東京商工リサーチ. 忘・新年会離れが深刻、企業の7割が「開催しない」. https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20211022_01.html.

3 ホットペッパーグルメ外食総研. 職場の飲み会に対する期待と参加実態を調査. https://www.recruit.co.jp/newsroom/recruit-lifestyle/uploads/2017/02/RecruitLifestyle_ggsEnkai_20170223.pdf.

2――コミュニケーション不安

コミュニケーションを行っているときやコミュニケ―ションについて考えるときに不安感情を持つことをMcCroskeyはコミュニケーション不安(Communication Apprehension)という言葉を用いた4。コミュニケーション不安は常に持っている特性的なものと状況によって変化する限定的なものがあり、主に以下の4つに分類される。

この4つのコミュニケーション不安を比較すると、特性的コミュニケーション不安が最も広域なコミュニケーションに対する不安感情であり、状況コミュニケーション不安、人物コミュニケーション不安の順に限定的になり、状態コミュニケーション不安が最も限定的に起こる不安感情である。

また、コミュニケーション不安が起こる要因としてLearyは自己呈示理論を用いて説明している6。自己呈示とは他者に与える印象を自分の求めるようなものにしようとする行動のことを指す。自己呈示理論ではコミュニケーション不安はコミュニケーションによって他者の自分への印象を操作したいという動機があるが、自分のコミュニケーション能力がそれを満たすものではないと感じるときに生じるものとしている。自己呈示理論を記号式で表すと以下のようになる。

ただし、CA:コミュニケーション不安

M:特定の印象を与えようとする動機づけのレベル

p:個人の望む印象を作れるかどうかの主観的確率 を示す。

コミュニケーション不安を下げるには印象付けの動機レベル(M)を下げるか、印象づくりの主観的確率(p)を上げることが必要である。お酒を飲むことで、いつもより話しやすくなることから少なくともどちらかに影響を与えていると考えられる。

4 McCroskey, J. C. Oral Communication Apprehension: A Summary of Recent Theory and Research. Hum Commun Res 4, 78–96 (1977).

5 McCroskey, J. C. Self-report measurements. Avoiding communication: Shyness, reticence, and communication apprehension 81–94 (1984).

6 M・R・リアリィ(生和秀敏訳). 対人不安. (北大路書房, 1990).

- 特性的コミュニケーション不安

特性的コミュニケーション不安はその人が常に持っているコミュニケーション不安であり、状況等によって変化しないものである。

- 状況コミュニケーション不安

状況コミュニケーション不安はコミュニケーションを行う状況によって変化するコミュニケ―ション不安であり、状況には会議やスピーチ、対話、グループディスカッションなどがある5。

- 人物コミュニケーション不安

人物コミュニケーション不安は特定の聞き手が存在するときに感じる不安感情である。例えば、異性との会話や年上との会話の際に不安を感じることなどが挙げられる。

- 状態コミュニケーション不安

状態コミュニケーション不安は特定の相手や場面でのコミュニケーションにおいて感じる一時的な不安感情である。4つのコミュニケーション不安の分類の中で最も限定的なものであり、その状態から離れると不安感情がな

この4つのコミュニケーション不安を比較すると、特性的コミュニケーション不安が最も広域なコミュニケーションに対する不安感情であり、状況コミュニケーション不安、人物コミュニケーション不安の順に限定的になり、状態コミュニケーション不安が最も限定的に起こる不安感情である。

また、コミュニケーション不安が起こる要因としてLearyは自己呈示理論を用いて説明している6。自己呈示とは他者に与える印象を自分の求めるようなものにしようとする行動のことを指す。自己呈示理論ではコミュニケーション不安はコミュニケーションによって他者の自分への印象を操作したいという動機があるが、自分のコミュニケーション能力がそれを満たすものではないと感じるときに生じるものとしている。自己呈示理論を記号式で表すと以下のようになる。

CA=f[M×(1-p)]…(1)

ただし、CA:コミュニケーション不安

M:特定の印象を与えようとする動機づけのレベル

p:個人の望む印象を作れるかどうかの主観的確率 を示す。

コミュニケーション不安を下げるには印象付けの動機レベル(M)を下げるか、印象づくりの主観的確率(p)を上げることが必要である。お酒を飲むことで、いつもより話しやすくなることから少なくともどちらかに影響を与えていると考えられる。

4 McCroskey, J. C. Oral Communication Apprehension: A Summary of Recent Theory and Research. Hum Commun Res 4, 78–96 (1977).

5 McCroskey, J. C. Self-report measurements. Avoiding communication: Shyness, reticence, and communication apprehension 81–94 (1984).

6 M・R・リアリィ(生和秀敏訳). 対人不安. (北大路書房, 1990).

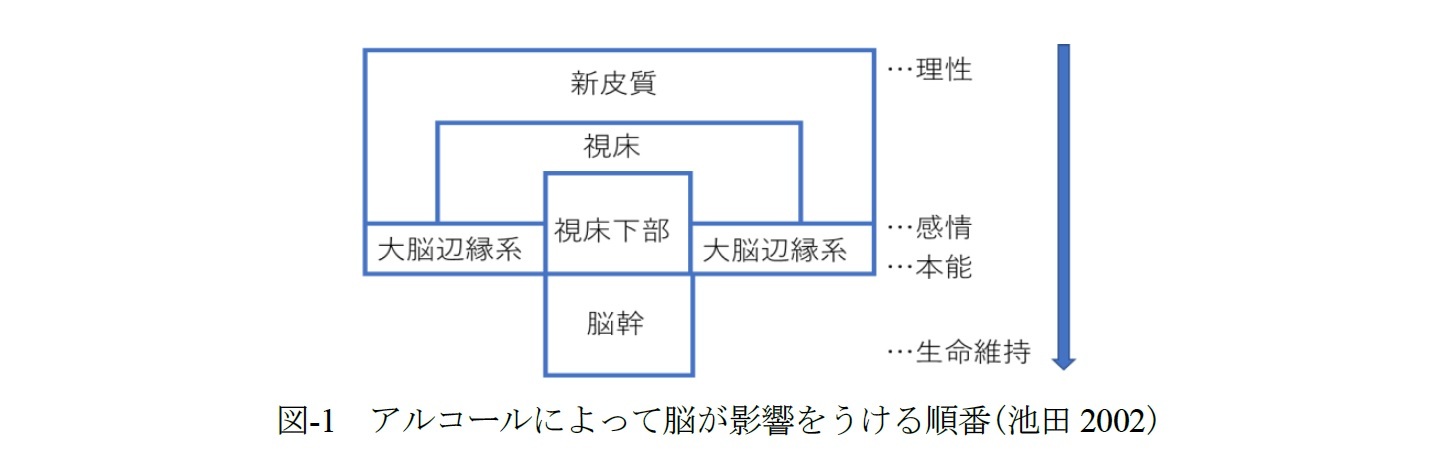

3――アルコール摂取の影響

「飲みニケーション」について考えるにあたって、コミュニケーションが出来ない状況では本末転倒であるので、状況としては感情が優位になった付近について考える。

7 アルコール健康医学協会. 飲酒の基礎知識. https://www.arukenkyo.or.jp/health/base/index.html.

8 池田和隆, 小林徹 & 曽良一郎. アルコールと脳機能. 日本醸造協会誌 97, 124–130 (2002).

7 アルコール健康医学協会. 飲酒の基礎知識. https://www.arukenkyo.or.jp/health/base/index.html.

8 池田和隆, 小林徹 & 曽良一郎. アルコールと脳機能. 日本醸造協会誌 97, 124–130 (2002).

4――アルコール摂取によるコミュニケーション不安への影響

以上でまとめたアルコールによる影響によって、コミュニケーション不安に対してどのように影響を与えるかについて明らかにするために、コミュニケーション不安の自己呈示理論のモデルにある二つの要因のそれぞれがアルコール摂取によってどのように変化するか考える。

1|特定の印象を与えようとする動機づけのレベルの変化

普段のコミュニケーションでは発言によって、他人にどのように思われるかを考えて発言している。「発言によって分かってない人だと思われたくない」などの考えがあることで、発言が抑制されることがある。このような考えによって、自己呈示理論における動機づけの項( )が上昇する。そのような動機づけは意図的な行為であり、理性に基づくものである。アルコールの摂取状態では理性の働きが弱くなるため、動機づけを上げるような考えが抑えられる。これによってコミュニケーション不安を下げ、普段より会話しやすくなっていると考えられる。

)が上昇する。そのような動機づけは意図的な行為であり、理性に基づくものである。アルコールの摂取状態では理性の働きが弱くなるため、動機づけを上げるような考えが抑えられる。これによってコミュニケーション不安を下げ、普段より会話しやすくなっていると考えられる。

普段のコミュニケーションでは発言によって、他人にどのように思われるかを考えて発言している。「発言によって分かってない人だと思われたくない」などの考えがあることで、発言が抑制されることがある。このような考えによって、自己呈示理論における動機づけの項(

2|個人の望む印象を作れるかどうかの主観的確率の変化

伝えたい内容があったとしても、コミュニケーション能力が十分でないと期待した通りに伝わらないことがある。自分のコミュニケーション能力が低いと感じていると自己呈示理論における主観的確率( )が低くなり、発言が抑制されることがある。アルコールの摂取状態では、コミュニケーション能力は低下するであろう。しかし、コミュニケーション不安の要因であるものは主観的確率であるため、実際にコミュニケーションが出来るかではなく、コミュニケーション能力の自己評価である。アルコールの摂取状態では判断能力が低下する。その場合、自分のコミュニケーション能力について正確な自己評価が出来なくなることから主観的確率は高くなり、結果としてコミュニケーション不安を下げ、普段より会話がしやすくなっていると考えられる。

)が低くなり、発言が抑制されることがある。アルコールの摂取状態では、コミュニケーション能力は低下するであろう。しかし、コミュニケーション不安の要因であるものは主観的確率であるため、実際にコミュニケーションが出来るかではなく、コミュニケーション能力の自己評価である。アルコールの摂取状態では判断能力が低下する。その場合、自分のコミュニケーション能力について正確な自己評価が出来なくなることから主観的確率は高くなり、結果としてコミュニケーション不安を下げ、普段より会話がしやすくなっていると考えられる。

伝えたい内容があったとしても、コミュニケーション能力が十分でないと期待した通りに伝わらないことがある。自分のコミュニケーション能力が低いと感じていると自己呈示理論における主観的確率(

3|「飲みニケーション」のメリット

飲酒状態でのコミュニケーションの特徴として、自分の特定の印象を他人に与えようとする動機づけが下がり、コミュニケーション能力について正確な評価が出来なくなることが挙げられる。これによる「飲みニケーション」のメリットについて考える。

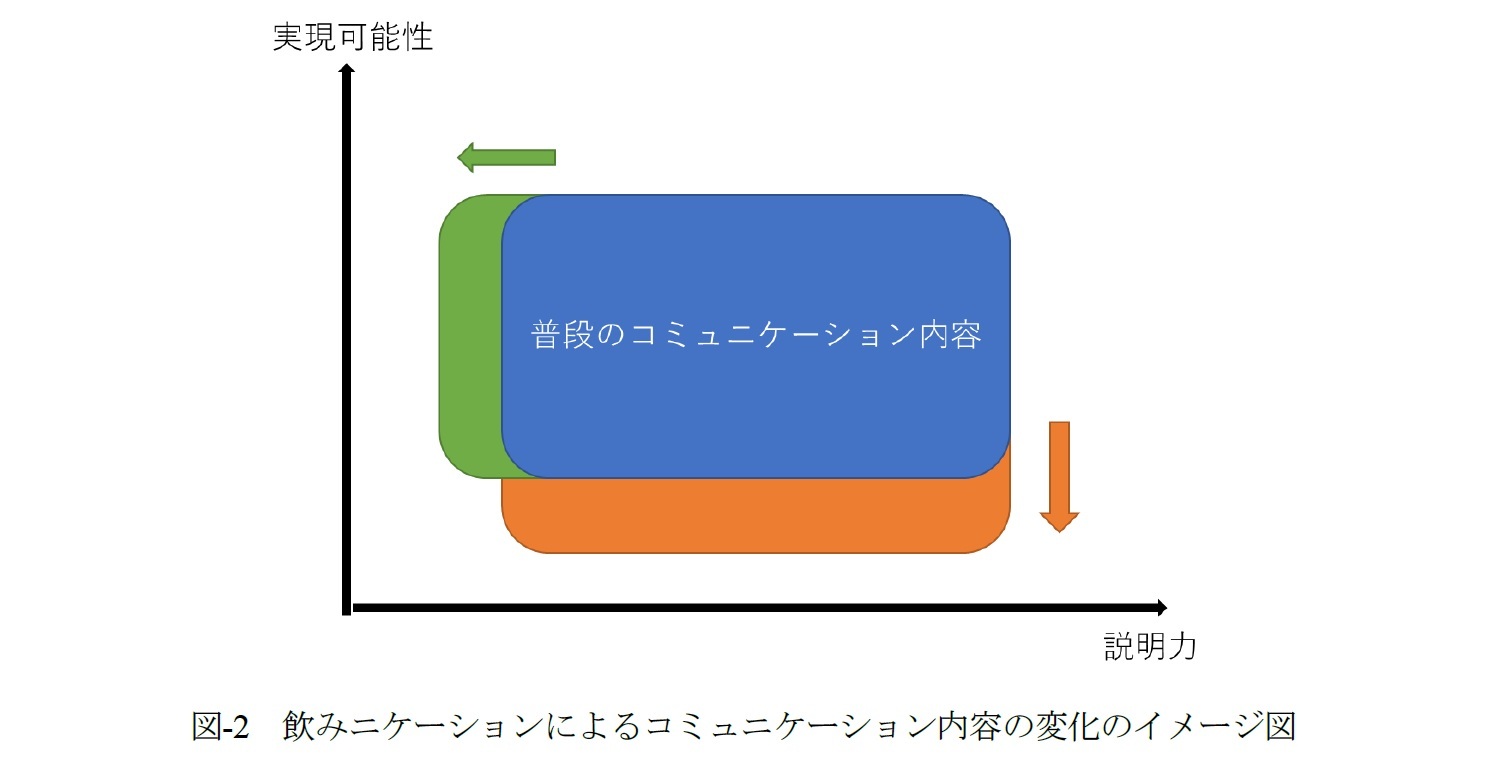

まず、自己呈示が下がることで、他者にどのように思われるかを気にすることなく発言が出来る。普段は変な発言をしないように、根拠のある意見や、実現可能性がある程度高い内容についての発言を心掛けているだろう。しかし、飲酒状態では自己呈示意識が下がることで、根拠がしっかりと固まっていない意見や実現が難しそうな理想を語ることが出来るようになる。また、自らのコミュニケーション能力への評価が適切でなくなることで、うまく伝えられないのではないかという主観的意識が下がり、説明する能力が乏しくても、積極的に発言することが出来るようになる。このように「飲みニケーション」では、コミュニケーションの内容を普段より広げられることが最大のメリットとして考えられる。飲みニケーションによるコミュニケーション内容の広がりのイメージを図‐2に示す。

飲酒状態でのコミュニケーションの特徴として、自分の特定の印象を他人に与えようとする動機づけが下がり、コミュニケーション能力について正確な評価が出来なくなることが挙げられる。これによる「飲みニケーション」のメリットについて考える。

まず、自己呈示が下がることで、他者にどのように思われるかを気にすることなく発言が出来る。普段は変な発言をしないように、根拠のある意見や、実現可能性がある程度高い内容についての発言を心掛けているだろう。しかし、飲酒状態では自己呈示意識が下がることで、根拠がしっかりと固まっていない意見や実現が難しそうな理想を語ることが出来るようになる。また、自らのコミュニケーション能力への評価が適切でなくなることで、うまく伝えられないのではないかという主観的意識が下がり、説明する能力が乏しくても、積極的に発言することが出来るようになる。このように「飲みニケーション」では、コミュニケーションの内容を普段より広げられることが最大のメリットとして考えられる。飲みニケーションによるコミュニケーション内容の広がりのイメージを図‐2に示す。

5――おわりに

本稿では、コミュニケーション不安という視点から、「飲みニケーション」について考えた。「飲みニケーション」の場では、まだ理想の段階でしかない話や実現可能性の低い話題、しっかりと説明できる自信のない話題についても発言しやすくなる。

このようなコミュニケーションを行える場が存在することで、周りの人と、より親密になることや、思いがけない意見がもらえることもあるだろう。また、そのような場所がサードプレイスになり、精神的な安定も期待できる。

これらの仮説はあくまで、その場が楽しいものであることが前提である。無理やり参加した飲み会などでは、「飲みニケーション」の効果を得ることは出来ない。また、泥酔状態ではそもそもコミュニケーションを取れない。それでは元も子もないので、まずはお酒を楽しむことを忘れないようにしたい。

このようなコミュニケーションを行える場が存在することで、周りの人と、より親密になることや、思いがけない意見がもらえることもあるだろう。また、そのような場所がサードプレイスになり、精神的な安定も期待できる。

これらの仮説はあくまで、その場が楽しいものであることが前提である。無理やり参加した飲み会などでは、「飲みニケーション」の効果を得ることは出来ない。また、泥酔状態ではそもそもコミュニケーションを取れない。それでは元も子もないので、まずはお酒を楽しむことを忘れないようにしたい。

(2023年04月25日「研究員の眼」)

03-3512-1817

経歴

- 【職歴】

2022年 名古屋工業大学大学院 工学研究科 博士(工学)

2022年 ニッセイ基礎研究所 入社

【加入団体等】

・土木学会

・日本都市計画学会

・日本計画行政学会

島田 壮一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 行政の枠を越えた流域単位の水管理-気候変動時代に求められる広域的な水マネジメント戦略 | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/10/29 | 地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/08/08 | 誰かの日常が、未来の記録に-誰もが担える記録行為の場としてのWikimedia Commonsの可能性- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/07 | 立ち飲み屋はなぜ「話しやすい」のか-空間構造と身体配置が生む偶発的コミュニケーション- | 島田 壮一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【お酒についてシラフで考える-「飲みニケーション」について-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

お酒についてシラフで考える-「飲みニケーション」について-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!