- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- インド経済の見通し~農業部門の回復とインフラ投資の拡大により高成長軌道を維持

2024年06月04日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

GDP統計の結果:景気減速も7%台の高成長を維持

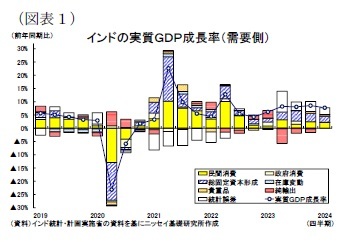

2024年1-3月期の実質GDP成長率は前年同期比+7.8%となり前期の同+8.6%から低下したものの、Bloombergが集計した市場予想(同+7.0%)を上回った1(図表1)。

2024年1-3月期の実質GDP成長率は前年同期比+7.8%となり前期の同+8.6%から低下したものの、Bloombergが集計した市場予想(同+7.0%)を上回った1(図表1)。なお、2023年度の実質GDP成長率は前年度比+8.2%となり、2022年度の同+7.0%から大きく加速した。

1-3月期の実質GDPを需要項目別にみると、内需は民間消費が前年同期比+4.0%で前期から横ばいの推移、政府消費が同+0.9%(前期:同▲3.2%)とプラスに転じた。一方、総固定資本形成は同+6.5%(前期:同+9.7%)と鈍化した。

外需は、輸出が同+8.1%(前期:同+3.4%)と上昇したが、輸入が同+8.3%(前期:同+8.7%)と小幅に低下した。

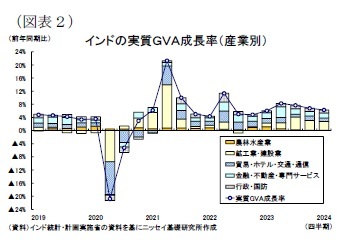

2024年1-3月期の実質GVA成長率は前年同期比+6.3%(前期:同+6.8%)と低下した(図表2)。

2024年1-3月期の実質GVA成長率は前年同期比+6.3%(前期:同+6.8%)と低下した(図表2)。産業部門別に見ると、まず第三次産業は同+6.7%(前期:同+7.1%)と低下した。金融・不動産(同+7.6%)と行政・国防(同+7.8%)が好調だったが、貿易・ホテル・交通・通信(同+5.1%)が鈍化した。

第二次産業は同+8.4%(前期:同+10.5%)と低下したものの、高めの成長を維持した。製造業が同+8.9%(前期:同+11.5%)、建設業が同+8.7%(前期:同+9.6%)、電気・ガスが同+7.7%(前期:同+9.0%)、鉱業が同+4.3%(前期:同+7.5%)となり、それぞれ鈍化した。

第一次産業は同+0.6%(前期:同+0.4%)と停滞した。農産品の価格上昇により実質成長率が抑制されたものとなっている。

1 5月31日、インド統計・計画実施省(MOSPI)が2024年1-3月期の国内総生産(GDP)統計を公表した。

経済概況:総選挙を控えて投資が減速するも、消費が回復

2023年度は世界的な景気減速や物価上昇、インド準備銀行(RBI)の金融引き締めにもかかわらず、実質GDP成長率が前年度比+8.2%となり、2022年度の同+7.0%から上昇した。インド経済は堅調な国内需要に支えられ、3年連続で年間+7%以上の成長を遂げたことになる。

今回発表されたGDP統計では2024年1-3月期の成長率が前年同期比+7.8%と、4四半期ぶりに8%割れの成長となったものの、高成長軌道は維持された。なお供給側の指標である実質GVA成長率(同+6.3%)が実質GDP成長率と1%ポイント以上乖離する状況が続いていることは注意する必要があるだろう。GDPとGVAの違いは主に純間接税(間接税-補助金)である。1-3月期は政府の補助金の減少と徴税の増加により、引き続きGDPが押し上げられる形となったが、これは一過性の減少であり、今後正常化する可能性が高い。

1-3月期の成長率低下は投資が鈍化した影響が大きい。総固定資本形成(同+6.5%)は+10%程度の成長が続いた過去2四半期から増勢が鈍化した。4月に始まる総選挙を控えて「様子見」の姿勢を取る企業が投資を抑制したためと考えられる。もっとも公共投資は大幅な増加が続いたとみられる。2023年度国家予算では資本的支出が前年度比+28.4%の9.5兆ルピーが見込まれ、実際に支出の大幅な拡大が続いた(図表3)。

またGDPの約7割を占める民間消費は同+4.0%と、前期から横ばいの緩慢な成長にとどまった。都市部の雇用情勢は安定しているものの、1-3月期の失業率が6.7%(昨年10-12月期:6.5%)と小幅に上昇するなど、改善傾向に歯止めがかかりつつある(図表4)。また農業生産が停滞したため、農村部の消費需要が弱かった。一方、1-3月期の消費者物価上昇率が同+5.0%(10-12月期:同+5.4%)と低下して家計の実質所得が増加したことは個人消費を押し上げたとみられる。

今回発表されたGDP統計では2024年1-3月期の成長率が前年同期比+7.8%と、4四半期ぶりに8%割れの成長となったものの、高成長軌道は維持された。なお供給側の指標である実質GVA成長率(同+6.3%)が実質GDP成長率と1%ポイント以上乖離する状況が続いていることは注意する必要があるだろう。GDPとGVAの違いは主に純間接税(間接税-補助金)である。1-3月期は政府の補助金の減少と徴税の増加により、引き続きGDPが押し上げられる形となったが、これは一過性の減少であり、今後正常化する可能性が高い。

1-3月期の成長率低下は投資が鈍化した影響が大きい。総固定資本形成(同+6.5%)は+10%程度の成長が続いた過去2四半期から増勢が鈍化した。4月に始まる総選挙を控えて「様子見」の姿勢を取る企業が投資を抑制したためと考えられる。もっとも公共投資は大幅な増加が続いたとみられる。2023年度国家予算では資本的支出が前年度比+28.4%の9.5兆ルピーが見込まれ、実際に支出の大幅な拡大が続いた(図表3)。

またGDPの約7割を占める民間消費は同+4.0%と、前期から横ばいの緩慢な成長にとどまった。都市部の雇用情勢は安定しているものの、1-3月期の失業率が6.7%(昨年10-12月期:6.5%)と小幅に上昇するなど、改善傾向に歯止めがかかりつつある(図表4)。また農業生産が停滞したため、農村部の消費需要が弱かった。一方、1-3月期の消費者物価上昇率が同+5.0%(10-12月期:同+5.4%)と低下して家計の実質所得が増加したことは個人消費を押し上げたとみられる。

(物価の動向)熱波で一時上振れも、食品の供給改善や金融引締めにより緩やかな低下へ

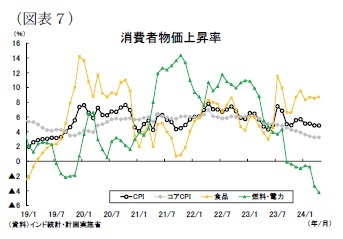

インフレ率(消費者物価上昇率)は、昨年は食品価格の高騰により7月のCPI上昇率が前年同月比+7.4%まで一時上昇したものの、その後は緩やかな低下基調が続いており、現在は+5%前後の水準で安定(図表7)、インド準備銀行(中央銀行、RBI)の物価目標圏内(+4%~6%)で推移している。

インフレ率(消費者物価上昇率)は、昨年は食品価格の高騰により7月のCPI上昇率が前年同月比+7.4%まで一時上昇したものの、その後は緩やかな低下基調が続いており、現在は+5%前後の水準で安定(図表7)、インド準備銀行(中央銀行、RBI)の物価目標圏内(+4%~6%)で推移している。4月のCPI上昇率は前年同月比+4.8%だった。CPIの内訳をみると、燃料・電力(同▲4.2%)とコアCPI(同+3.2%)が低下する一方、食品価格(同+8.7%)が高止まりしている。食品のうち、価格変動の大きい野菜(同+27.8%)をはじめとして豆類(同+16.8%)や穀物製品(同8.6%)、肉・魚(同8.2%)などの値上がりが続いており、食品価格の上昇圧力がディスインフレの動きを阻害している。

インフレ率の先行きは、当面RBIの緊縮的な金融引締め策によりコアインフレが抑制されるものの、短期的には熱波の影響で食品価格が高騰して上振れる可能性がある。しかし、今年7月以降は昨年のベース効果により食品インフレが低下するだろう。またインド気象局(IMD)は今年のモンスーン期(6~9月)の降雨量が全国的に「平年を上回る」との見通しを発表しており、10月以降のカリフ作の収穫期には供給量が増えるなかで食品価格の上昇圧力が和らぐものとみられる。もっとも異常気象や地政学的緊張を背景とする食品価格やエネルギー価格の不確実性は引き続きインフレリスクとなるだろう。従って、今後インフレ率は4%程度まで低下傾向で推移すると予想する。その後は消費マインドの改善を受けて下げ止まり、次第に上向くだろう。また年内には米国が利下げに踏み切ることによりドル安傾向が強まり、通貨ルピーの下落圧力が弱まることも物価の安定に繋がるとみられる。結果として、インフレ率は食品価格が高騰した23年度の+5.4%から24年度が+4.5%に低下すると予想する。

(金融政策の動向)24年度後半に2回の利下げを予想

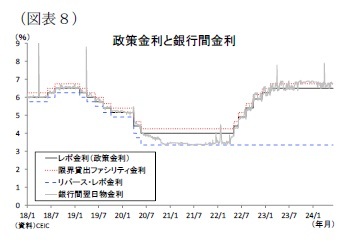

RBIは2022年にコロナ禍からの経済回復とインフレ加速、米国の利上げによる自国通貨安を受けて金融引き締めを開始、政策金利(レポレート)は2023年2月にかけて4.0%から6.5%まで段階的に引き上げられ、その後は据え置かれている(図表8)。

RBIは2022年にコロナ禍からの経済回復とインフレ加速、米国の利上げによる自国通貨安を受けて金融引き締めを開始、政策金利(レポレート)は2023年2月にかけて4.0%から6.5%まで段階的に引き上げられ、その後は据え置かれている(図表8)。先行きは、RBIが24年度後半に政策金利を引き下げると予想する。当面は堅調な経済と物価目標の中央値を上回るインフレが続くなか、現在の緊縮的な金融政策が維持されるだろう。その後は今年10月以降に米国が利下げに動くとみられ、資金流出圧力が和らいで通貨ルピーの安定が高まると予想される。RBIは米国に追随する形で2024年度末にかけて2回の利下げを実施すると予想する。

(経済見通し) 農業部門の回復とインフラ投資の拡大により高成長軌道を維持

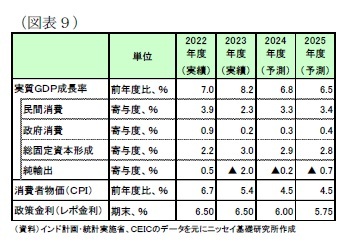

先行きのインド経済は、4-6月期こそ成長が減速するものの、7-9月期以降は上向くだろう。年間を通じて民間消費とインフラ投資を軸に堅調な景気が続くものとみられる。成長率は23年度(前年度比+8.2%)から低下するものの、24年度が同+6.8%と高めの成長を維持すると予想する(図表9)。

先行きのインド経済は、4-6月期こそ成長が減速するものの、7-9月期以降は上向くだろう。年間を通じて民間消費とインフラ投資を軸に堅調な景気が続くものとみられる。成長率は23年度(前年度比+8.2%)から低下するものの、24年度が同+6.8%と高めの成長を維持すると予想する(図表9)。外需は世界的な製造業の調整局面の一巡による財貨輸出の回復とインバウンド需要の持続的な拡大が予想されるが、世界経済の減速により財・サービス輸出の増勢は緩やかなものとなるだろう。一方、輸入は内需拡大を背景に堅調な伸びが続くとみられる。結果として外需の成長率寄与度は小幅ながらマイナス寄与となりそうだ。

内需は当面タカ派的な金融政策による借入コストの上昇が需要減退に繋がるものの、農村部を中心とした民間消費の回復とインフラ投資の増加が成長ドライバーとなり力強い成長が続くだろう。4-6月期は総選挙期間につき政治的不透明感の高まりから企業が投資を抑制するため、民間投資は一時的に下振れることとなりそうだ。しかしながら、総選挙の出口調査ではインド人民党の勝利が予想されているため、生産連動型インセンティブ制度をはじめとした政府の政策の先見性が高まり、7-9月期以降は民間投資が加速すると予想する。中国に依存したサプライチェーンを多様化する企業の動きも引き続き投資の追い風となるだろう。また2024年度国家予算案では資本的支出が前年度比+11.1%増の11.1兆ルピーを計上しており、政府の積極的なインフラ開発により公共投資の好調も続きそうだ。

現在緩やかな成長が続く民間消費は、インフレの緩和と農業部門の回復により持ち直すと予想する。昨年は不安定な南西モンスーンの影響でカリフ作物の収穫量が低調だったが、今年は平年を上回る降雨量が予測されており、農業生産が回復するとみられる。農作物の供給量が増えるなかでインフレが落ち着きを取り戻して家計の実質所得が増加することや、投資拡大が雇用創出の重要な原動力となり安定した雇用環境が続くと予想されることも消費の勢いを支えるだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年06月04日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1780

経歴

- 【職歴】

2008年 日本生命保険相互会社入社

2012年 ニッセイ基礎研究所へ

2014年 アジア新興国の経済調査を担当

2018年8月より現職

斉藤 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/07 | ベトナム経済:25年7-9月期の成長率は前年同期比8.23%増~追加関税後も高成長を維持 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/22 | 東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え | 斉藤 誠 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/16 | インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 | 斉藤 誠 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/16 | タイの生命保険市場(2024年版) | 斉藤 誠 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【インド経済の見通し~農業部門の回復とインフラ投資の拡大により高成長軌道を維持】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

インド経済の見通し~農業部門の回復とインフラ投資の拡大により高成長軌道を維持のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!