- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 持家(注文住宅)の戸当たり床面積は過去27年で27㎡縮小~主に世帯人員の減少により小規模化が進む~

コラム

2024年05月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

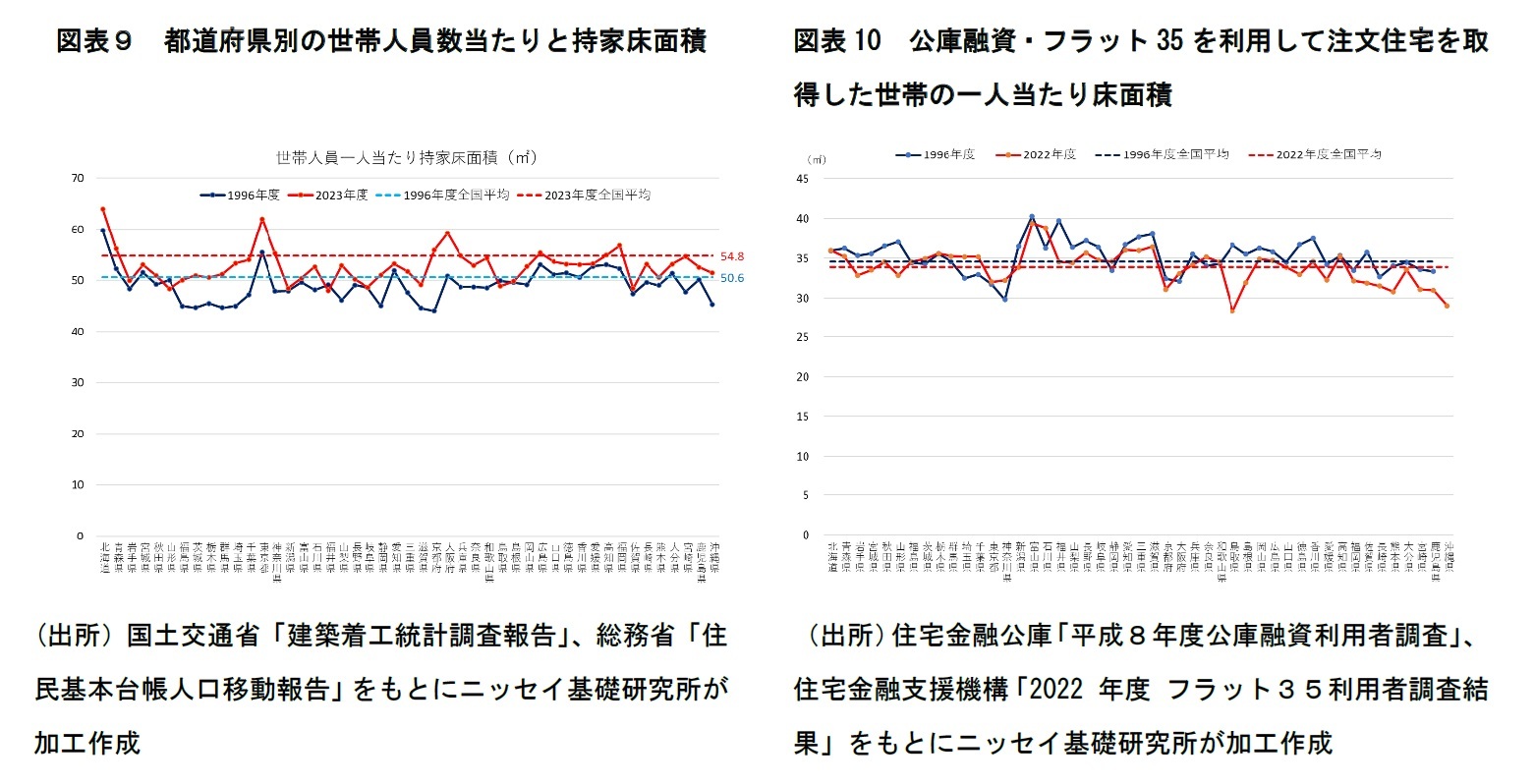

ここまでは世帯人員は総務省「住民基本台帳人口移動報告」に基づく各都道府県の平均値で見ており、持家を取得した世帯に限定されていない。住宅取得というライフステージにおいて、特に注文住宅を建てようとする属性の人々の世帯構成を反映したものとして、住宅金融公庫「公庫融資利用者調査」と住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」で注文住宅3を取得した世帯の世帯人員と床面積を見ると、時点は若干異なる4が、やはり一人当たり床面積は大きくは変化していない(図表10)。その意味では持家の戸当たり床面積は縮小しているものの、居住水準自体は低下していないという見方もできるだろう。

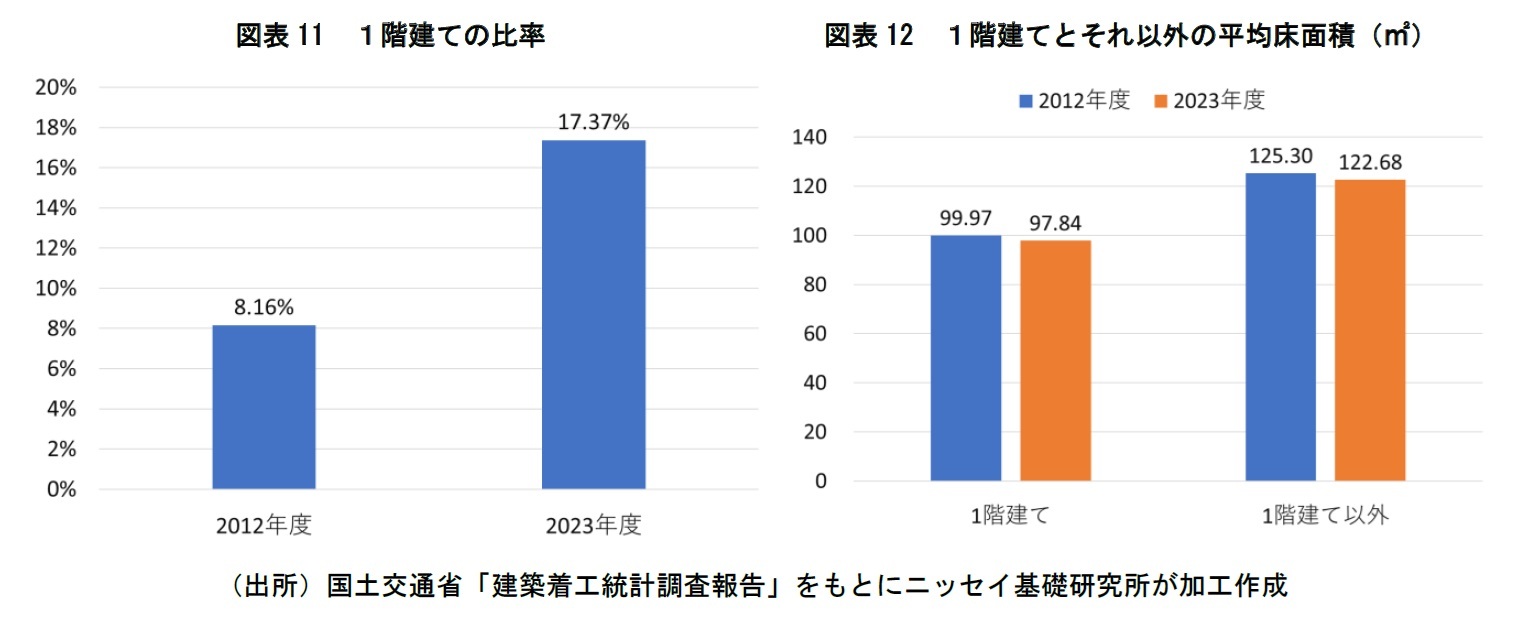

また、1995年の阪神淡路大震災以降、相次ぐ地震により、2階建てよりも平屋建ての住宅が嗜好されるようになったという声も聞かれる。持家に限った統計ではないが、国土交通省「建築着工統計調査」における木造の居住専用住宅の階数別の着工戸数を見ると、データの遡れる2012年度と直近の2023年度を比較すると、1階建て(平屋建て)の比率が2倍以上に高まっている(図表11)。1階建てとそれ以外の区分の中での平均床面積はさほど変化していないので、構成比の変化の影響が大きいと考えられる(図表12)。

また、1995年の阪神淡路大震災以降、相次ぐ地震により、2階建てよりも平屋建ての住宅が嗜好されるようになったという声も聞かれる。持家に限った統計ではないが、国土交通省「建築着工統計調査」における木造の居住専用住宅の階数別の着工戸数を見ると、データの遡れる2012年度と直近の2023年度を比較すると、1階建て(平屋建て)の比率が2倍以上に高まっている(図表11)。1階建てとそれ以外の区分の中での平均床面積はさほど変化していないので、構成比の変化の影響が大きいと考えられる(図表12)。

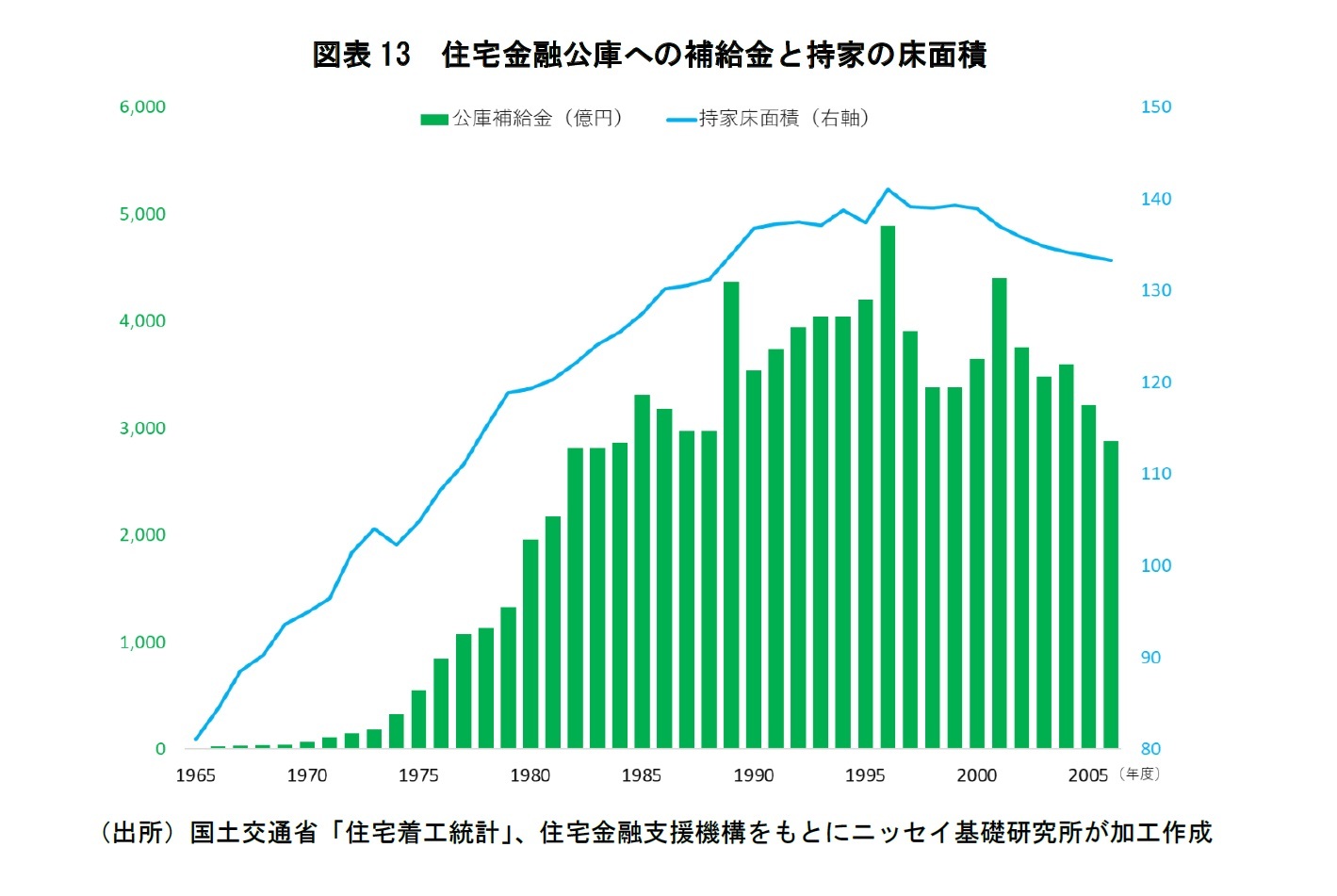

なお、図表7に示したとおり、世帯人員の縮小は1996年度に始まったことではなく、戦後長い期間を通じてトレンド的に縮小してきた。にもかかわらず1996年度までは持家の規模が拡大してきたのは政策的な支援があった効果が考えられる。すなわち、住宅建設五箇年計画において最低居住水準や誘導居住水準の目標が定められ、政策実施手段の一つとして住宅金融公庫の直接融資が活用された。特にバブル崩壊後は経済対策として経済波及効果の大きい住宅投資が期待され、住宅金融公庫の融資限度額の引き上げ5や補正予算での戸数追加等が実施され、住宅金融公庫に対する補給金も増加していった。そのような国費の投入額と持家の床面積の拡大は歩調を合わせるかのように右肩上がりの構図となっていた(図表13)が、2001年の特殊法人改革で公庫の直接融資は原則的に廃止の方針が打ち出され、下支えがなくなり、世帯人員数の減少がその後の持家の規模縮小にダイレクトに寄与した可能性がある。

ある意味、公庫融資が活用された時代はまだ居住水準を引き上げていく必要があった時代であり、持家の平均床面積が140m2を超えた頃と前後して、住宅についても市場機能に委ねる部分を多くしていった中で、人口動態に沿って自然体で持家の床面積の縮小の流れが続いていると解釈することもできるのではないか。アメリカの戸建て住宅の平均床面積の半分程度6とはいえ、ヨーロッパと比較すればさほど遜色はなく7、また、一人当たり床面積は大きくは変化しておらず居住水準自体は低下していない。そう考えれば、持家の床面積縮小について悲観する必要もないだろう。

ある意味、公庫融資が活用された時代はまだ居住水準を引き上げていく必要があった時代であり、持家の平均床面積が140m2を超えた頃と前後して、住宅についても市場機能に委ねる部分を多くしていった中で、人口動態に沿って自然体で持家の床面積の縮小の流れが続いていると解釈することもできるのではないか。アメリカの戸建て住宅の平均床面積の半分程度6とはいえ、ヨーロッパと比較すればさほど遜色はなく7、また、一人当たり床面積は大きくは変化しておらず居住水準自体は低下していない。そう考えれば、持家の床面積縮小について悲観する必要もないだろう。

3 公庫融資においては個人住宅貸付、フラット35においては注文住宅と土地付き注文住宅の加重平均。

4 住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」の最新年度は2022年度。

5 例えば、「生活空間倍増加算」のように、床面積拡大を促進する制度が導入された。

6 アメリカのSingle-family unitsの2023年の平均値は230.77m2(竣工ベース)。

7 国土交通省「令和5年度 住宅経済関連データ」<9> 居住水準等の国際比較 1.住宅水準の国際比較(1)戸当たり住宅床面積の国際比較(壁芯換算値)https://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-jutaku-2_tk_000002.html

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年05月16日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

経歴

- 【職歴】

1988年 住宅金融公庫入社

1996年 海外経済協力基金(OECF)出向(マニラ事務所に3年間駐在)

1999年 国際協力銀行(JBIC)出向

2002年 米国ファニーメイ特別研修派遣

2022年 住宅金融支援機構 審議役

2023年 6月 日本生命保険相互会社 顧問

7月 ニッセイ基礎研究所 客員研究員(現職)

【加入団体等】

・日本不動産学会 正会員

・資産評価政策学会 正会員

・早稲田大学大学院経営管理研究科 非常勤講師

【著書等】

・サブプライム問題の正しい考え方(中央公論新社、2008年、共著)

・世界金融危機はなぜ起こったのか(東洋経済新報社、2008年、共著)

・通貨で読み解く世界経済(中央公論新社、2010年、共著)

・通貨の品格(中央公論新社、2012年)など

小林 正宏のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ | 小林 正宏 | 研究員の眼 |

| 2025/10/06 | データで見る今年の夏の暑さ~東京は偏差値で言えば80台~ | 小林 正宏 | 研究員の眼 |

| 2025/03/07 | 東京23区で子育てをしている世帯の過半は年収1千万円以上-1億円を超えた東京23区のマンション市場の行方は? | 小林 正宏 | 基礎研マンスリー |

| 2025/02/26 | 利上げで潤った米銀~FRBの損失は拡大も金融システム全体ではニュートラル~ | 小林 正宏 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【持家(注文住宅)の戸当たり床面積は過去27年で27㎡縮小~主に世帯人員の減少により小規模化が進む~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

持家(注文住宅)の戸当たり床面積は過去27年で27㎡縮小~主に世帯人員の減少により小規模化が進む~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!