- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 気候変動-温暖化の情報提示-気候変動問題の科学の専門家は“ドラマが少ない方向に誤る?”

気候変動-温暖化の情報提示-気候変動問題の科学の専門家は“ドラマが少ない方向に誤る?”

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

気候変動問題の中心には、温室効果ガスの排出に伴う地球温暖化がある。2015年の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択され、2016年に発効した「パリ協定」では、世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求することが示された。この2℃や1.5℃といった上昇幅の背景には、ティッピングポイント(転換点)という考え方がある。

本稿では、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書(AR6)などを参考に、地球温暖化に関するいくつかの情報を概観する。また併せて、気候変動問題に関する科学の専門家の警鐘スタンスについても見ていくこととする。

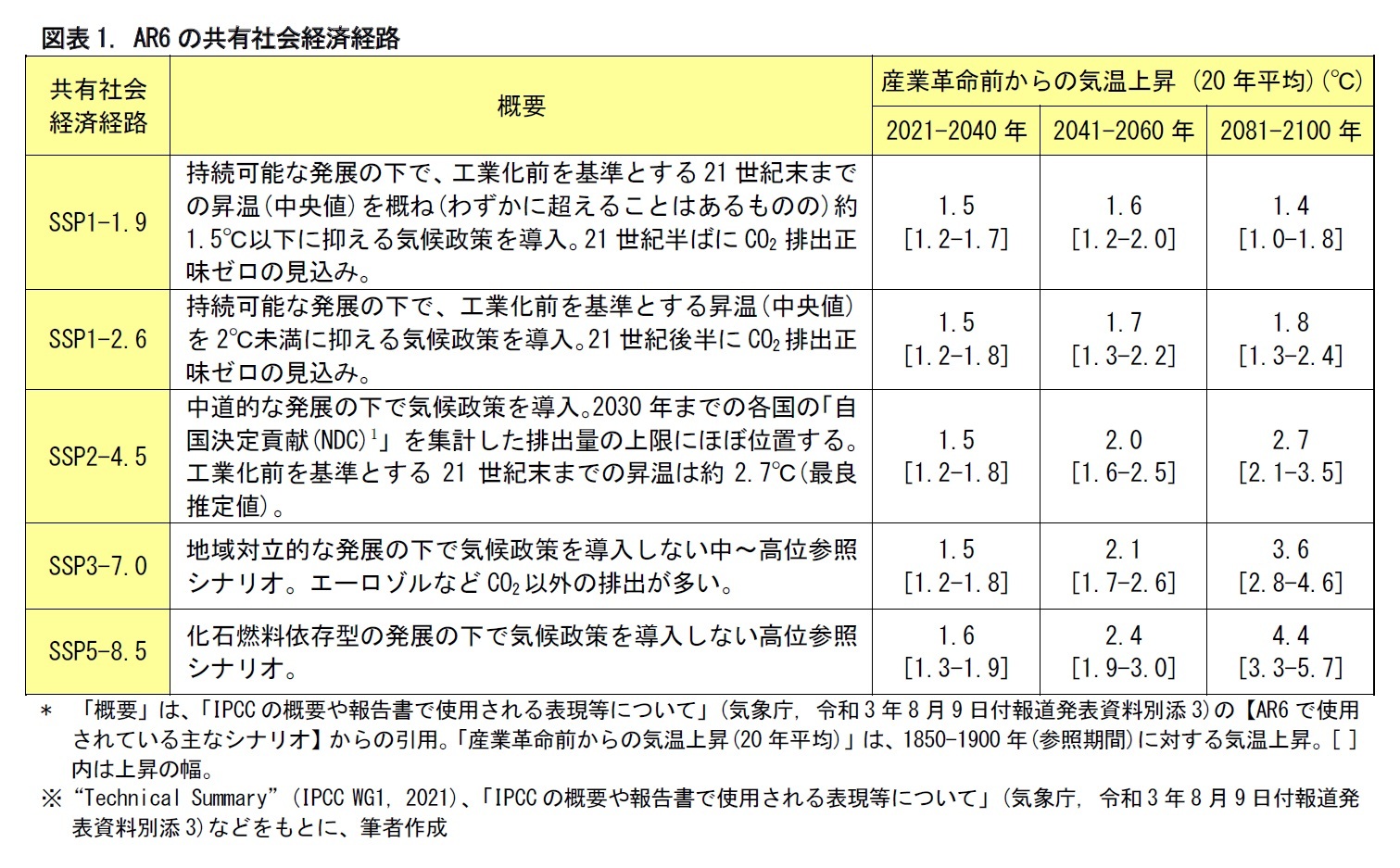

2――気候変動の波及の複雑さ

AR6では、将来の社会・経済の発展について仮定した共有社会経済経路(Shared Social-economic Pathways, SSP)が、5つ設定されている。「シナリオ」と言わずに「経路」という用語を用いているのは、具体的な社会・経済シナリオは別途用意することとし、行き先の姿を示す“目的主導型”の経路設定を行ったものといえる。5つの経路のうち、SSP1-1.9は、産業革命前に対する世界平均の気温上昇を1.5℃以下に抑える気候政策を導入して、21世紀半ばに二酸化炭素の排出を正味ゼロとする見込みを表したものと考えられる。一方、SSP1-2.6は、気温上昇を2℃以下に抑える気候政策を導入して、21世紀後半に二酸化炭素の排出を正味ゼロとする見込みを表したものとみられる。

1 パリ協定(2015年12月採択、2016年11月発効)では、温室効果ガスの排出削減目標を「自国決定貢献(Nationally Determined Contribution, NDC)」として5年ごとに提出・更新する義務が、すべての国に課されている。

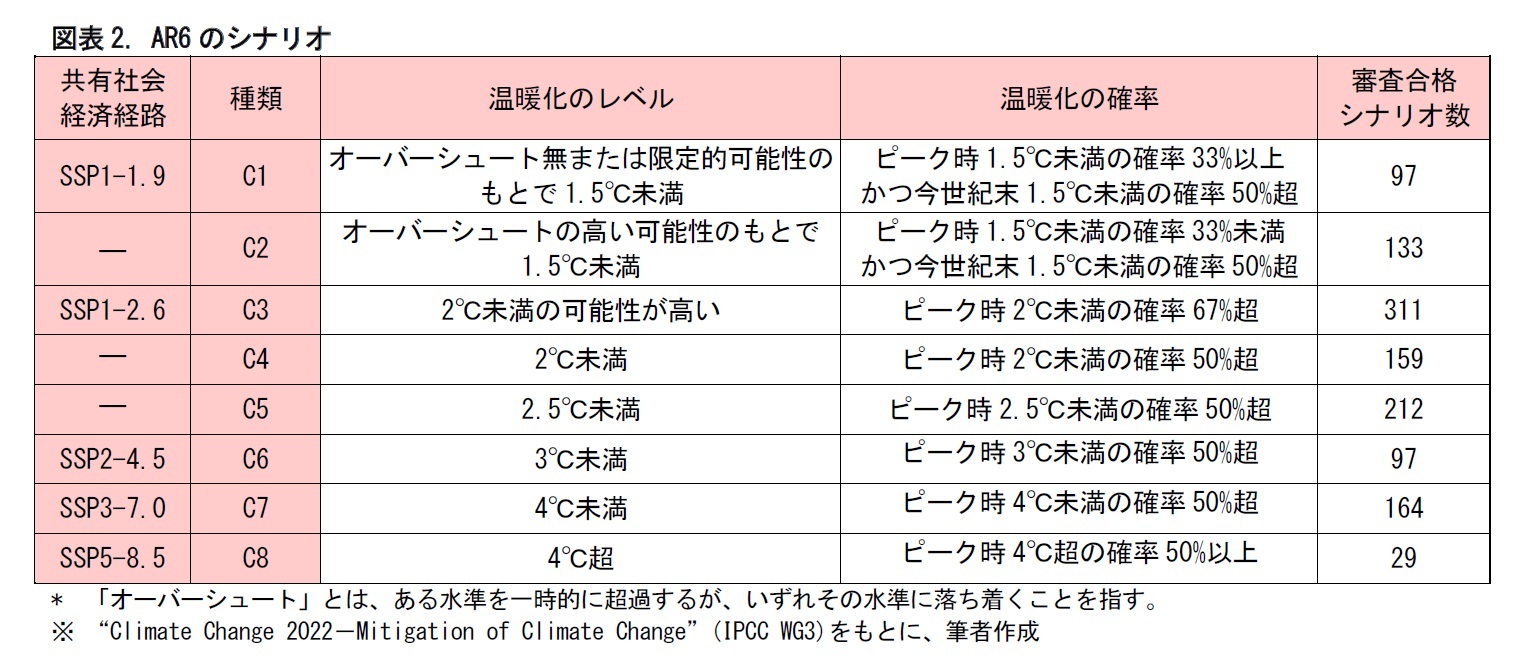

2 3131個のシナリオは、当初の選別と品質管理で2266個に絞られ、実績の反映可否で1686個に絞られた。さらに、2100年までの予測可能性などを踏まえて、1202個が審査に合格している。これらは、気候エミュレータ(FAIR、CICERO-SCM、MAGICC)を用いてC1~C8に分類されている。

(1) ECS -「平衡気候感度」

温室効果ガスが増加したときに世界全体の平均気温が何度上昇するかは、地球温暖化問題の基礎をなすものと言える。二酸化炭素濃度が産業革命前に比べて倍増したときに、放射強制力3と気温変化が均衡する(エネルギーの不均衡がゼロとなる)気温上昇幅は、「平衡気候感度」(Equilibrium Climate Sensitivity, ECS)と呼ばれる。ECSの正確な推定値を算定しようとして、世界中の気候問題の科学者が研究に邁進しているという。

AR6では、ECSの最良推定値を3℃とし、可能性の高い範囲(66~100%の確率)を2.5℃~4℃(確信度は高)としている。第5次評価報告書(AR5)では、ECSの最良推定値は提示されず、1.5℃~4.5℃という範囲のみが示されていた。研究が進み、評価の精度が向上したものとみられる。

3 圏界面(対流圏と成層圏の境界)で測った地球の正味の放射平衡の変化を指し、単位はW/m2。大気中の温室効果ガスやエアロゾルなどの濃度が変化した場合に、地表気温等への影響を定量的に示す概念であり、プラスの場合は温暖化、マイナスの場合は寒冷化に寄与する。(「放射強制力」(ATOMICA原子力百科事典)を参考に、筆者がまとめた。)

これに対して、大気中の二酸化炭素累積排出量をもとに将来の気温上昇を見積もることも行われている。この比例関係は、「累積炭素排出量に対する過渡的気候応答」(Transient Climate Response to Cumulative Carbon Emissions, TCRE)と呼ばれている。TCREは、二酸化炭素の許容排出量を見るのに役立つ。

AR6では、1000ギガトンの累積炭素排出量につきTCREの最良推定値を1.65℃とし、可能性の高い範囲を1.0℃~2.3℃としている。また、TCREを用いて、残余カーボンバジェットが推定されている。2019年までに2390ギガトン(可能性の高い範囲として±240ギガトンの幅が示されている)の累積二酸化炭素排出量があり、温度目標の達成確率を50%と置いた場合、2020年以降の残余カーボンバジェットは、2℃目標については1350ギガトン、1.5℃目標については500ギガトンとされている。これは、2019年の排出量4に照らしてみると、それぞれ約31年分、約12年分に相当する。5

産業革命前(1850~1900年の平均で近似)と比較して、2011~20年(10年平均)の世界平均気温は、1.09℃(90%信頼区間で0.95~1.20℃)と上昇したとされている。1.5℃目標ではあと0.41℃、2℃目標ではあと0.91℃に、気温の上昇幅を抑える必要があることとなる。6

4 約43ギガトン (土地利用変化起源の排出を含む) (“Global Carbon Project 2020”(ICOS), https://doi.org/10.18160/gcp-2020)をもとに筆者試算。)

5 「累積炭素排出量に対する過渡的気候応答(TCRE)およびそれを用いた残余カーボンバジェット推定」立入郁(IPCC第6次評価報告書(第1作業部会)の公表-JAMSTEC研究者たちの貢献とメッセージ-, 海洋研究開発機構(JAMSTEC), 2021年10月25日)を参考に、筆者がまとめた。

6 “Climate Change 2021 – The Physical Science Basis”(IPCC WG1, 2021)より。

これまで、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の下で、さまざまな温暖化防止の取り組みが行われてきた。しかし、それにもかかわらず温室効果ガスの排出量は増加を続けている。

2021年に地球環境に関する科学誌に掲載されたある研究の結果によれば、現在の軌道に乗っていくと、2100年までに世界の気温は2.1℃~3.9℃上昇するという。7

また、国連環境計画(UNEP)が2023年11月に公表した「排出ギャップ報告書2023」(“Emissions Gap Report 2023”)によると、パリ協定の締約国による国別の約束であるNDCs (Nationally Determined Contributions)を考慮すると、世界の平均気温は2100年頃には2.5℃~2.9℃上昇すると予想され、1.5℃の目標と大幅に乖離していることが明らかになったとのことである。

つまり、このままでは、COP21で設定された温暖化抑制の目標は達成できないこととなる。目標が達成できない場合には、どうなるのか。そこで問題となるのが、気候変動のティッピングポイントだ。

7 “Country-based rate of emissions reductions should increase by 80% beyond nationally determined contributions to meet the 2℃ target”Peiran R. Liu & Adrian E. Raftery (Commun Earth Environ 2, 29 (2021). https://doi.org/10.1038/s43247-021-00097-8)

3――気候変動のティッピングポイント

一般に、気候変動問題の波及経路は複雑だ。さまざまな要因が連鎖的に波及したり、要因間で波及が循環するうちに勢いが増幅したりすることがある。波及が非線形的に起こることもある。

(1) 連鎖的 (カスケード)

波及は、1つの要因が次の要因に影響し、更にその次の要因の発現につながる、といった連鎖的な構造を持っている。ドミノ倒しのような波及だ。このような構造では、一旦走り出してしまうと、次々に波及が進んでしまう。

(2) 循環増幅的 (フィードバック)

波及には、正のフィードバック効果もある。いくつかの要因の間を循環するうちに、波及の勢いが増幅していくというものだ。雪だるま式の増大と言うこともできる。転がり出した雪だるまがなかなか止められないのと同様、加速した気候変動の波及を止めるのは難しいものと考えられる。

(3) 非線形的 (ノン・リニア)

波及は、非線形的に進む。例えば、気温が2度上昇した場合には、1度上昇した場合に比べて、台風などの極端な気象の発生の可能性が2倍ではなく、それを超えて高まる。この非線形性は、非常に小さな出来事が予想もつかない大きな出来事につながる、という「バタフライ効果」にも通じる8。

8 そもそもバタフライ効果という言葉は、気象の数値予報から生じた。1972年に気象学者のエドワード・ローレンツ氏が行った『ブラジルでの蝶の羽ばたきはテキサスでトルネードを引き起こすか』というタイトルの講演に由来している。蝶の羽ばたきのような初期条件のわずかな違いが、遠く離れた場所での竜巻の発生につながるかもしれない。そのため、計測の精度をどれだけ向上させても、気象を正確に予測することは困難、という趣旨だ。

(2024年04月23日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【気候変動-温暖化の情報提示-気候変動問題の科学の専門家は“ドラマが少ない方向に誤る?”】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

気候変動-温暖化の情報提示-気候変動問題の科学の専門家は“ドラマが少ない方向に誤る?”のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!