- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者の医療・介護 >

- 「地域の実情」に応じた医療・介護体制はどこまで可能か(5)-市町村に問われる地域支援事業などの戦略的な活用

「地域の実情」に応じた医療・介護体制はどこまで可能か(5)-市町村に問われる地域支援事業などの戦略的な活用

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~市町村に問われる地域支援事業などの戦略的な活用~

さらに、第2回と第3回ではデータによる実情把握(マクロ)と個別事例の収集・分析(ミクロ)の両面で「地域の実情」を把握する重要性とか、関係者との合意形成や庁内外のチーム形成の必要性などを強調しました。その上で、昨年11月に書いた第4回は各論の手始めとして、医療提供体制改革における都道府県の役割として、様々な制度改正の影響を横断的に捉えることが求められると指摘しました。

第5回は高齢者介護を取り上げます。介護保険は制度創設に際して、市町村を保険者(保険制度の運営者)に位置付けたことで、「地方分権の試金石」と言われました。その後、介護保険財源を「転用」する形で認知症ケアなどに充当できる「地域支援事業」が創設・拡充されるなど、市町村の主体性が期待される場面が増えています。

しかし、市町村の「実情」を見ると、猫の目のように変わる制度改正に対応するのに精一杯で、「取りあえず国の通知に沿って事業を実施する」という思考停止状態になっている印象も受けます。今回は高齢者介護に関する市町村の「実情」を考察するとともに、これまで触れていない点を中心に、市町村に期待したい役割などを論じたいと思います。

2――介護保険と市町村の関係

最初に、介護保険が発足した頃の議論を簡単に整理します。2000年度に制度がスタートした際、住民に身近な市町村を保険者として位置付けることで、福祉サービスを充実させることが企図されていました。実際、当時の資料を紐解くと、「住民のニーズに応え、地域の間で切磋琢磨することで、介護サービスの基盤が充実していくことが期待される」1などの期待が示されています。

具体的には、市町村が保険者として、財政運営や要介護認定、65歳以上高齢者の保険料設定などを担うことになりました。その結果、同じ時期に実施された「地方分権改革」との関係性が強く意識され、「地方分権の試金石」などと喧伝されました。

一方、当時は独自の施策を展開する市町村が多くなかったですし、財政・事務の負担増大に対する市町村サイドの懸念が根強かったのも事実です。当時、筆者は全国メディアの駆け出し記者として、地方支局で施行直前の自治体を取材していましたが、そういった懸念を多く耳にしました。

ただ、制度創設から20年以上の歳月が経ちましたが、特段の問題は起きていません。この背景には、市町村の負担を減らすための厚生省(現厚生労働省)の巧みな制度設計2が影響していると思われますが、今から振り返ると、「市町村にできるわけがない」という心配は文字通りに「杞憂」に終わったと言えます。

1 2000年版『厚生白書』から引用。

2 具体的には、市町村による保険料徴収の負担を軽減するため、基礎年金からの保険料天引きを導入したほか、特別会計に赤字が出た時の補填を禁じることで、市町村の財政負担が野放図に増えて行かないようにする仕掛けを講じた。詳細については、介護保険20年を期した拙稿コラムの第15回を参照。

3――「地域の実情」に応じた体制整備の内実

その後、高齢者介護に関わる事業に充当できる仕組みとして、「地域支援事業」が創設されました。現在、地域支援事業は下記のような事業で構成しています。

- 介護予防・日常生活支援総合事業(以下は総合事業):要支援の通所介護(デイサービス)と訪問介護を市町村の事業に移管するとともに、住民による支え合いなどに対して、市町村の判断で財政支援できるようにした。要支援者の外出機会を増やすことなどを通じて、身体的自立を促すとともに、予算の抑制が企図されている3。

- 認知症総合支援事業:認知症の人に対し、できるだけ多職種が早期に介入・関与することで、状態の悪化を防ぐ「認知症初期集中支援チーム」の設置、医療・介護連携や認知症の人や家族を支援する体制づくりに従事する「認知症地域支援推進員」などに充当できる。

- 在宅医療・介護連携推進事業:多職種による会議の設置とか、多職種・多機関を繋ぐ「在宅医療・介護連携相談コーディネーター」の配置などを通じて、在宅ケアの領域を中心に、市町村と地区医師会など地域の関係者の連携を促すことができる。

- 生活支援体制整備事業:住民組織や企業など地域の関係者同士のネットワーク強化を図る「生活支援コーディネーター」の配置などを通じて、地域の支え合いの強化を図れる。

このほか、介護に当たっている家族に対して介護技術の習得などを支援する「家族介護支援事業」とか、高齢者の総合相談窓口として中学校区単位で設置されている「地域包括支援センター」の運営経費も、地域支援事業から賄われています。

しかし、事業ごとに財源構成が違うし、何か新しい課題に直面すると、厚生労働省は地域支援事業のメニューを増やしたがるため、その体系が複雑になっています。ここで、地域支援事業が2006年度改正で創設された際の経緯を少し振り返ると、国と地方の税財政を見直す「三位一体改革」という制度改正の影響を指摘できます4。当時は自治体の財政自主権を強化するため、国の裁量的な補助金を廃止・縮減する流れが強まっていた半面、自治体の福祉部局では「国庫補助金を削減されると、他の分野に予算が回されてしまうのではないか」という懸念もくすぶっていました。

そこで、国庫補助金で実施していた事業の一部を地域支援事業に振り替えれば、介護保険制度の枠内で守られることになるため、国費(国の税金)を用いた補助金の廃止・縮減の流れを回避しつつ、地域包括支援センターの運営経費など必要な予算を確保できると考えられたわけです。

言わば、地域支援事業は介護保険の「特定財源」5という側面を持っています。その後、2015年度改正を通じて、在宅医療・介護連携推進事業や総合事業などが創設されました。市町村としては、人件費にも充当できる柔軟かつ安定的な仕組みとして、地域支援事業を有効に使うことが求められます6。

3 ただし、総合事業は市町村に浸透しているとはいえず、厚生労働省は2023年12月、向こう3年間の工程表を策定することで、テコ入れを強化する方針を示している。詳細については、2023年12月27日「介護軽度者向け総合事業のテコ入れ策はどこまで有効か?」を参照。

4 三位一体改革は小泉純一郎政権期に実施された。国庫補助金を廃止・縮減した上で、浮いた国の税金の一部を地方に移譲し、地方交付税も見直すという改革。

5 中村秀一(2019)『平成の社会保障』社会保険出版社pp293~294から引用。

6 なお、ここでは詳しく触れないが、本来は反対給付という対価性、権利性を前提とした保険料を地域支援事業に大々的に充当することについて、筆者自身は違和感も持っている。

しかし、市町村の「実情」に目を向けると、必ずしも国の期待は実現しているとは言えません。例えば、2020年9月に改定された「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」では、こんな事例が「残念なできごと」として記載されています。

最近の動向に合わせて、「認知症」をテーマに、本事業の担当部署が医療・介護関係者の研修を実施した。数日後、認知症を所管する部署が、医療・介護関係者を集めて研修を行ったことを知り、内容を確認してみると、在宅医療・介護連携推進事業では、「医療と介護の連携」を切り口に、「認知症」をテーマに、認知症総合支援事業において、「認知症」を切り口に、「医療と介護の連携」をテーマに実施していたことが判明、どちらも多職種連携も視野に入れていたため、参加者も同じであった。

つまり、在宅医療・介護連携推進事業の担当者が地域の医療・介護関係者を対象に研修会を実施したところ、数日後に認知症総合支援事業でも同様の研修会が企画され、同じメンバーが参集されていたというわけです。

恐らく現場で見聞きした事例を匿名化した上で、再構成したと思いますが、こうした失敗談が国の手引きに載ること自体、異例ですし、かなり深刻と言えます。つまり、事業の実施が目的化し、必要性が疑わしい事業などが実施されているわけです。

実際、こうした状況はチラホラ見聞きします。例えば、筆者が関わっている市町村支援プログラム7などの機会でも、多職種が集まる「地域ケア会議」を一生懸命に開催しているのに、参加している専門職から「何のために集められているのか分からない」と陰口(?!)を言われている悩みとか、高齢者のフレイル(虚弱化)を防ぐために体操教室を拡大しようとしているのに集まるメンバーが常に同じ(しかも集まるのは健康オタクっぽい高齢者)なので、何のためにやっているのか手応えを感じられないとか、そういった事象です。

さらに、「事業が連動し合っておらず、成果に繋がっている実感もないし、しっかり評価もできていない」「色々な事業を開始したものの、手応えを感じられない」といった声も多く聞きます。

ここで気を付けなければならないのは、市町村の担当者が決してサボっているわけではない点です。むしろ、一生懸命に事業を実施しようとした結果、引き起こされている事態と言えます。換言すれば、誰かの不作為を批判すれば済む話ではなく、背景を検討する必要があります。

では、こういった事象はなぜ起きるのでしょうか。これには様々な理由が絡み合っており、もう少し細かく市町村の「実情」を見ていく必要があります。

7 藤田医科大、愛知県豊明市を中心とした市町村支援プログラム(老人保健事業推進費等補助金)。2022年度以降、政策形成支援、組織開発にシフトした内容となった。

http://www.fujita-hu.ac.jp/~chuukaku/kyouikushien/kyouikushien-96009/index.html

第1に、「事業」「保険」の違いが踏まえられてない点です。元々、介護保険制度では、40歳以上の被保険者が「将来的に介護が必要になるかもしれない」という前提の下、将来の要介護リスクに備えて保険料を支払っており、ここに権利性が発生します。個別の給付に関して、要介護認定を通じた上限が設定されているにしても、制度全体の給付総額に制限はありません。

これに対し、地域支援事業は「事業」であり、「保険」とは異なります。このため、別に国のメニューに沿って事業を揃える必要はなく、「地域の実情」に応じて事業を上手く使えばいいわけです。

さらに、介護保険の運用では、執行する事務が比較的均一なので、厚生労働省の通知を微に入り細に入り読むことで、正確な事務執行が期待されます8。このほか、要介護認定や事業所の指定など、住民や事業者に対して行政行為も実施する場面が少なくありません。

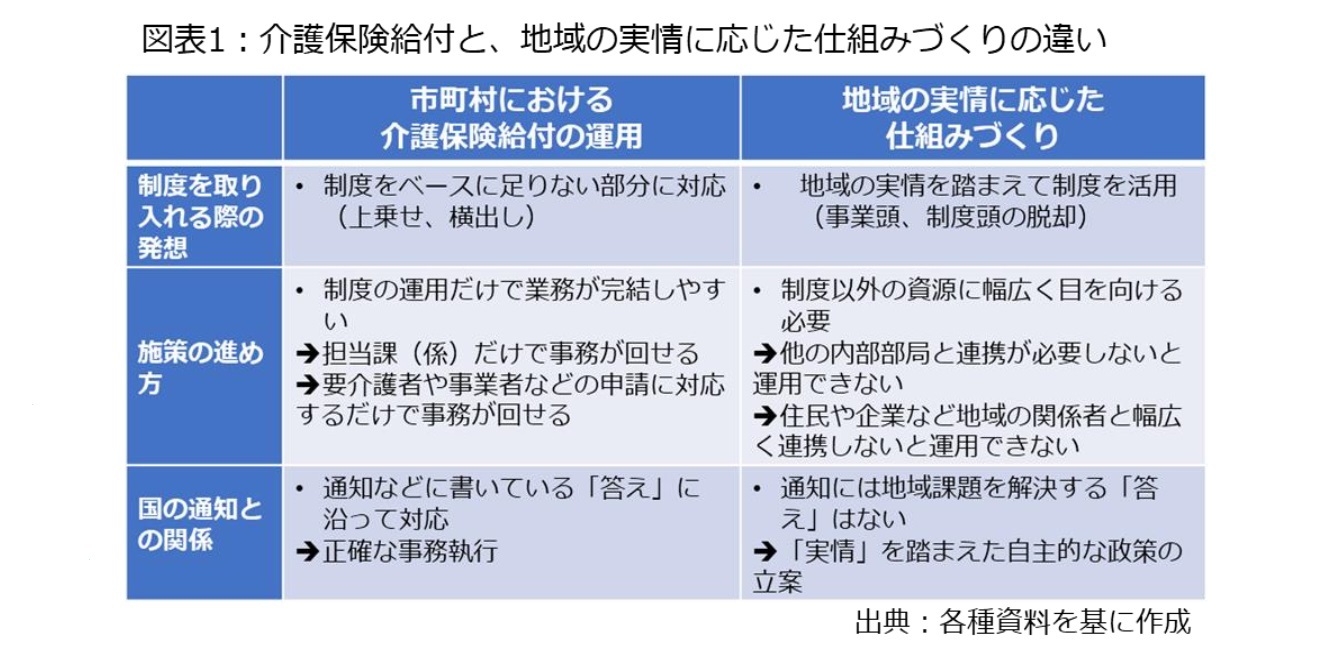

さらに、住民や事業者はパートナーとなるため、フラットな関係性の下、意思疎通や情報共有が求められます。実際、厚生労働省は「規範的統合」という言葉を使い、市町村の担当部署だけでなく、関連する他の部署とか、地域包括支援センター、庁外の医療・介護事業者、住民、企業など様々な関係者が連携する必要性を強調しています。こうした「保険」と「事業」の主な違いを図表1で簡単に整理しました。

しかし、こうした違いを必ずしも十分に認識しないまま、多くの市町村職員は「取りあえず事業メニューをそろえる」「国の通知やガイドラインに沿って事業を実施する」といった行動に出ています。その結果、上記で触れた「残念なできごと」が生まれてしまうわけです。

8 しかし、近年は中核市クラスの大きな自治体でも事務執行の間違いが発覚している。制度が極端に複雑化している上、自治体の人材不足などが影響していると思われる。詳細については、2023年12月5日『朝日新聞』デジタル配信記事、9月30日『中日新聞』などを参照。

(2024年04月15日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 「地域の実情」に応じた医療・介護体制はどこまで可能か(1)-審議会報告の文言から見える政府の意図と自治体の現実

- 「地域の実情」に応じた医療・介護体制はどこまで可能か(2)-マクロとミクロの両面で把握を、当事者視点から発する重要性

- 「地域の実情」に応じた医療・介護体制はどこまで可能か(3)-行政の権限強化だけで解決できない難しさ、合意形成が重要に

- 「地域の実情」に応じた医療・介護体制はどこまで可能か(4)-同時並行で進む提供体制改革、求められる都道府県の対応は?

- 20年を迎えた介護保険の再考(15)「第2の国保」にしない工夫-保険料の年金天引き、財政安定化基金などの手立て

- 介護軽度者向け総合事業のテコ入れ策はどこまで有効か?-事業区分の見直しなど規定、人材育成や「措置」的な運用が必要

- 20年を迎えた介護保険の再考(12)在宅医療との関係-求められる多職種連携とケアマネジャーの主体的な役割

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「地域の実情」に応じた医療・介護体制はどこまで可能か(5)-市町村に問われる地域支援事業などの戦略的な活用】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「地域の実情」に応じた医療・介護体制はどこまで可能か(5)-市町村に問われる地域支援事業などの戦略的な活用のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!