- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険販売 >

- 生命保険月に考える保険料の払い方

2023年11月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――生命保険月運営の始まり

生命保険会社で営業関連の仕事に就くと毎年11月にキャンペーンが張られ、生命保険月という名称から自分の会社だけではなく生命保険業界全体の取組みであると知る。

生命保険月は昭和22年(1947年)、GHQ1の保険担当官ロイストン氏が生命保険業界の窮状を踏まえ、同年11月を「生命保険の月」として奨励運動の展開を生命保険協会に提案したことに始まる。

米国でも9月が同様の月間(Life Insurance Awareness Month)となっているものの、2004年のスタートで歴史は浅い。特定の月で営業キャンペーンを張ることは様々な業界で行われていたと推測するが、ロイストン氏の提案は少なくとも当時の米国における生命保険業界の慣例を踏襲したものではなかったようだ。

さておき生命保険協会は役員会でロイストン氏の提案を受け入れることを決定し、昭和22年(1947年)11月に初めての「生命保険の月」特別運動が実施された。業界全体として月間新契約成立高200億円が掲げられ(結果は申込高260億円、概算成立高227億円で見事達成)、取組み内容の中には新聞広告、ラヂオ放送、特別バッヂやポスターの作成など現在でも違和感がないものもあれば、ロイストン氏や大蔵大臣の行う講演会の中で一流芸能家による演芸があったり、全国各地での自転車による宣伝隊など当時の感性や社会インフラを踏まえないと理解が難しいものもある。

特に奇異に感じるのは全国優績者百傑(上位100名)に対しロイストン氏から感状が授与されることである。生命保険を数多く販売したからといって役所とりわけ外国人から直接表彰されるというのは、戦勝国に指導される占領下の国ならではの事情であろう。ちなみにこの全国優績者百傑(上位100名)の氏名2を見ると女性らしき名前は少数である。生命保険月は「戦争未亡人の採用に始まり生命保険の営業のほとんどは女性」という伝統的生保のビジネスモデルが成立する前、それほど昔に始まったことが伺える。

1 GHQとはGeneral Headquartersの略。連合国軍最高司令官(初代はマッカーサー元帥)の総司令部。実質的には米国によって組織され、1952年のサンフランシスコ平和条約発効まで戦後日本の統治と民主化に権限を振るった。

2 生命保険協会「昭和生命保険史料第5巻(再建整備期)」312頁~314頁。

生命保険月は昭和22年(1947年)、GHQ1の保険担当官ロイストン氏が生命保険業界の窮状を踏まえ、同年11月を「生命保険の月」として奨励運動の展開を生命保険協会に提案したことに始まる。

米国でも9月が同様の月間(Life Insurance Awareness Month)となっているものの、2004年のスタートで歴史は浅い。特定の月で営業キャンペーンを張ることは様々な業界で行われていたと推測するが、ロイストン氏の提案は少なくとも当時の米国における生命保険業界の慣例を踏襲したものではなかったようだ。

さておき生命保険協会は役員会でロイストン氏の提案を受け入れることを決定し、昭和22年(1947年)11月に初めての「生命保険の月」特別運動が実施された。業界全体として月間新契約成立高200億円が掲げられ(結果は申込高260億円、概算成立高227億円で見事達成)、取組み内容の中には新聞広告、ラヂオ放送、特別バッヂやポスターの作成など現在でも違和感がないものもあれば、ロイストン氏や大蔵大臣の行う講演会の中で一流芸能家による演芸があったり、全国各地での自転車による宣伝隊など当時の感性や社会インフラを踏まえないと理解が難しいものもある。

特に奇異に感じるのは全国優績者百傑(上位100名)に対しロイストン氏から感状が授与されることである。生命保険を数多く販売したからといって役所とりわけ外国人から直接表彰されるというのは、戦勝国に指導される占領下の国ならではの事情であろう。ちなみにこの全国優績者百傑(上位100名)の氏名2を見ると女性らしき名前は少数である。生命保険月は「戦争未亡人の採用に始まり生命保険の営業のほとんどは女性」という伝統的生保のビジネスモデルが成立する前、それほど昔に始まったことが伺える。

1 GHQとはGeneral Headquartersの略。連合国軍最高司令官(初代はマッカーサー元帥)の総司令部。実質的には米国によって組織され、1952年のサンフランシスコ平和条約発効まで戦後日本の統治と民主化に権限を振るった。

2 生命保険協会「昭和生命保険史料第5巻(再建整備期)」312頁~314頁。

2――生命保険月はなぜ11月なのか

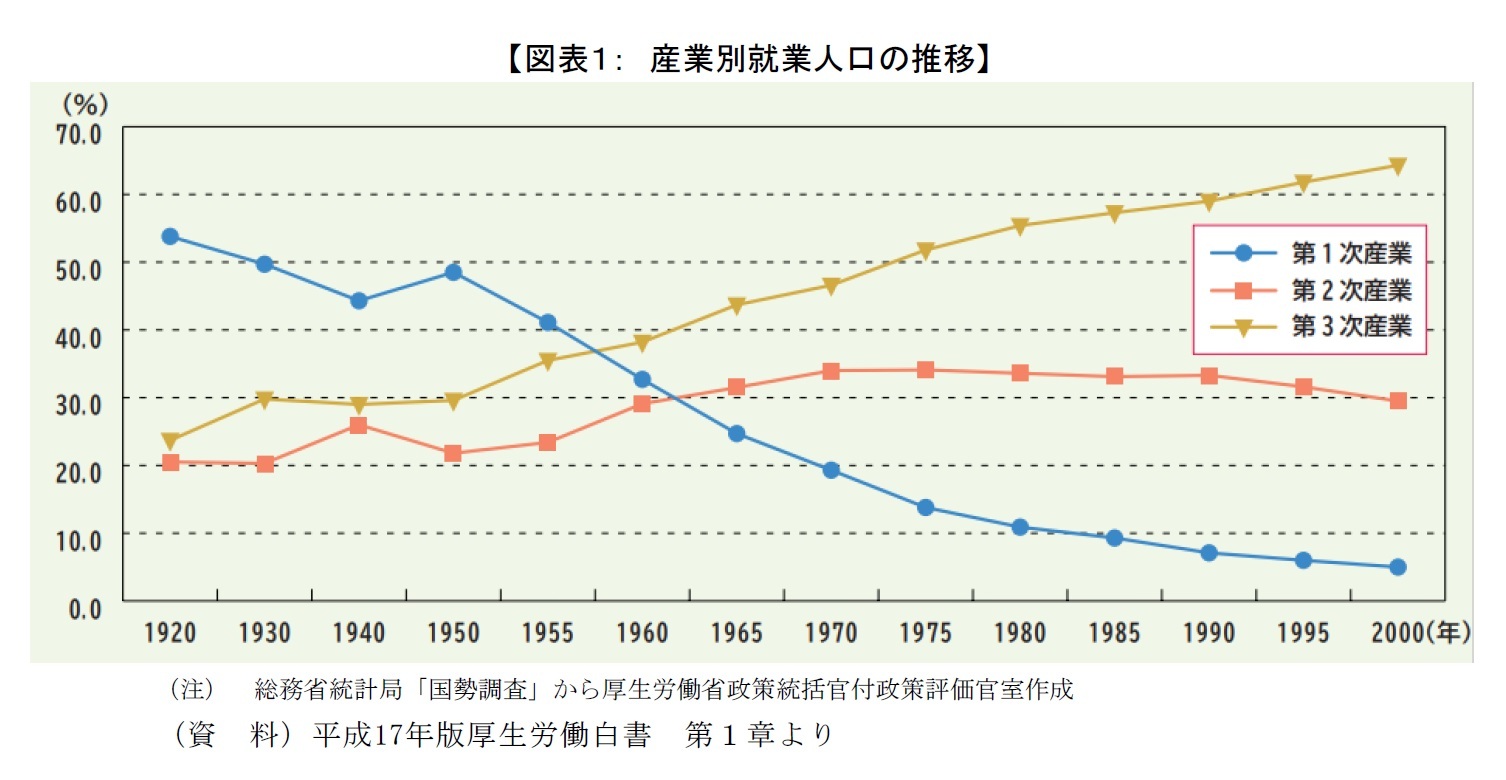

当時のわが国においてはその多くが稲作農家であったと想定され、稲作農家が米の収穫と納入を終えて代金を受け取るのが11月であった。すなわち11月は当時の日本国民の最多数が1年の中で最も豊かな月、保険料を払って生命保険に加入しようと思える月であったとも言える。

折しも生命保険月が始まった年はまだ戦後のインフレ高進期にあり、都市生活者の多くが窮乏3する一方、農村は前年に農地改革法が施行されるなど都市部に先行して回復の道をたどっていた。

稲作農家の収入が年に1度の11月であれば、生命保険会社に支払う保険料も年に1度、年払であれば訴求しやすいだろう。実際はどうだったのであろうか。

3 主に食料と交換するため衣類などの財物を売っていく生活について、たけのこの皮を1枚ずつはいでいくことに例えて「たけのこ生活」と呼ばれた。

折しも生命保険月が始まった年はまだ戦後のインフレ高進期にあり、都市生活者の多くが窮乏3する一方、農村は前年に農地改革法が施行されるなど都市部に先行して回復の道をたどっていた。

稲作農家の収入が年に1度の11月であれば、生命保険会社に支払う保険料も年に1度、年払であれば訴求しやすいだろう。実際はどうだったのであろうか。

3 主に食料と交換するため衣類などの財物を売っていく生活について、たけのこの皮を1枚ずつはいでいくことに例えて「たけのこ生活」と呼ばれた。

3――戦後しばらく民間生保商品は年払が主流

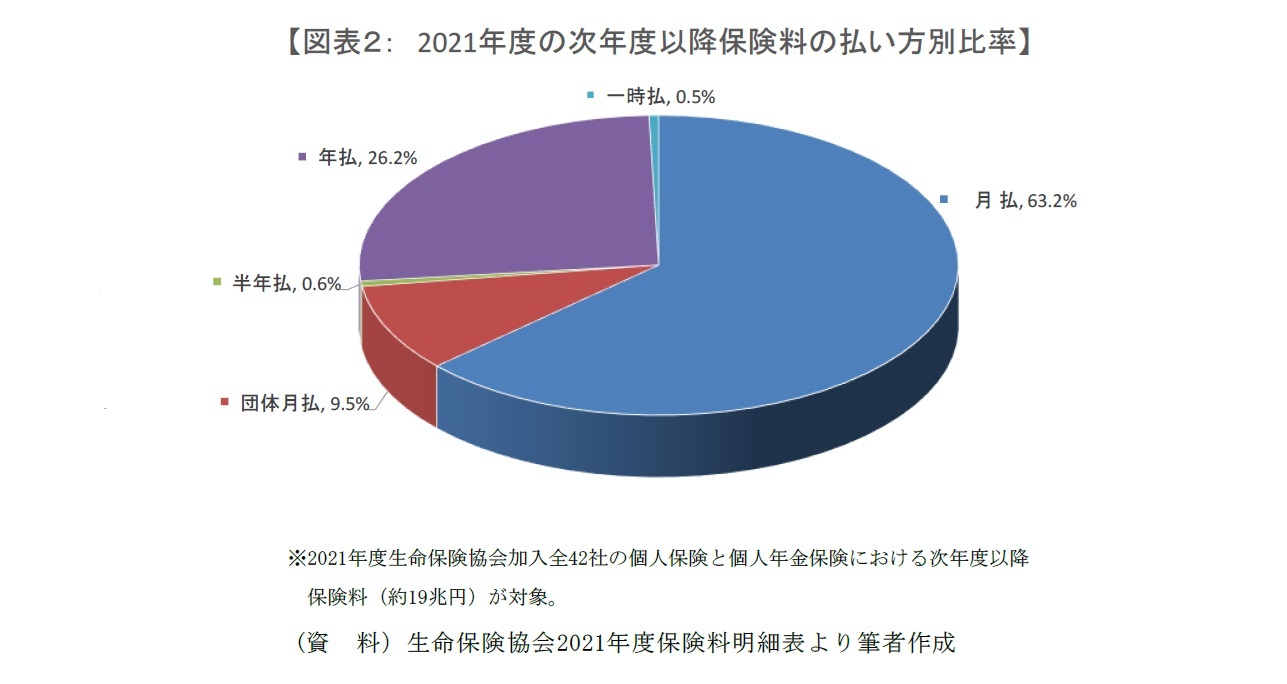

団体月払まで含めると月払が4分の3近くを占める。現代に生きる我々にとって生命保険はこのように毎月コツコツ地道に支払うイメージが強いものの、実は生命保険月が始まった頃、民間生命保険会社(以下、民間生保)の商品は年払が主流4であった。昔は月給生活者が少なく、前章で述べた通り日本人の多くが稲作農家で年に1度の収入であったため、顧客側の事情に合わせたようにも見えるが、必ずしもそればかりではない。民間生保側の事情もあったようだ。

各社の社史を確認したところ、日本、第一、住友(当時の名称は国民)、明治の4社が月払商品を戦後に売り出したのは生命保険月開始より後、昭和23年(1948年)から昭和24年(1949年)にかけてである。

歴史を紐解けば、明治期には既に月払商品はあったものの、当時の社会インフラでその発展は望めなかった。保険料を収納するためには、生命保険会社の誰かが実際に顧客を訪問して現金を受領するしか実質的に選択肢のなかった時代である。年払なら年に1度の訪問でよいところ、月払なら年に12度訪問しなくてはならない。都市化が進展していない当時、人がまばらにしか住んでいない農村地帯において、舗装されていない道を徒歩や自転車で、月末以前の数日内に100軒訪問して集金することを想定いただきたい。1か月や2か月ならできるかもしれないが、毎月安定して行うことは難しい。

昭和期にかけては一定の都市化が進んだものの、大正5年(1916年)から昭和21年(1946年)まで小口・無診査・月払商品を国営の「簡易保険」が独占した。かつて民間生保では困難であった月払商品を「簡易保険」で取り扱うことが可能であったのは、既に郵便局という強固な集金ネットワークを持っていたことによる。民間生保は「簡易保険」による独占が解除されてからもしばらくは月払商品への進出に躊躇していたと言われる。

とはいえ昭和20年代も後半になると都市の発展が進み、農村からの人口移動も大きくなってくる。民間生保の月払商品は、都市化で人口が地理的に集中し、交通手段が発達していく中で普及していった。それ以前のビジネスモデルと一線を画すものであったことは、多くの民間生保が都市部で先行的に月払商品専門の組織を作り、あるいは特別の集金員を採用して臨んだことからも伺える。さらに時代が下がると、給与の銀行振り込みの一般化とコンピュータ技術の発展を受けて、保険料収納の主役は訪問しての集金から口座振替に移っていった。

4 年払と月払の他に半年払や毎3か月払もあった。

各社の社史を確認したところ、日本、第一、住友(当時の名称は国民)、明治の4社が月払商品を戦後に売り出したのは生命保険月開始より後、昭和23年(1948年)から昭和24年(1949年)にかけてである。

歴史を紐解けば、明治期には既に月払商品はあったものの、当時の社会インフラでその発展は望めなかった。保険料を収納するためには、生命保険会社の誰かが実際に顧客を訪問して現金を受領するしか実質的に選択肢のなかった時代である。年払なら年に1度の訪問でよいところ、月払なら年に12度訪問しなくてはならない。都市化が進展していない当時、人がまばらにしか住んでいない農村地帯において、舗装されていない道を徒歩や自転車で、月末以前の数日内に100軒訪問して集金することを想定いただきたい。1か月や2か月ならできるかもしれないが、毎月安定して行うことは難しい。

昭和期にかけては一定の都市化が進んだものの、大正5年(1916年)から昭和21年(1946年)まで小口・無診査・月払商品を国営の「簡易保険」が独占した。かつて民間生保では困難であった月払商品を「簡易保険」で取り扱うことが可能であったのは、既に郵便局という強固な集金ネットワークを持っていたことによる。民間生保は「簡易保険」による独占が解除されてからもしばらくは月払商品への進出に躊躇していたと言われる。

とはいえ昭和20年代も後半になると都市の発展が進み、農村からの人口移動も大きくなってくる。民間生保の月払商品は、都市化で人口が地理的に集中し、交通手段が発達していく中で普及していった。それ以前のビジネスモデルと一線を画すものであったことは、多くの民間生保が都市部で先行的に月払商品専門の組織を作り、あるいは特別の集金員を採用して臨んだことからも伺える。さらに時代が下がると、給与の銀行振り込みの一般化とコンピュータ技術の発展を受けて、保険料収納の主役は訪問しての集金から口座振替に移っていった。

4 年払と月払の他に半年払や毎3か月払もあった。

4――おわりに

生命保険月の起源から、当時と今では主流である保険料の払い方が異なることをみてきた。従事する職業の比率や社会インフラが異なれば、保険料の払い方も変わってきて当然である。

保険料算出の仕組みとして、一般的には月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料は割安5となる。これを機に自らの生活に合わせて、加入している生命保険の保険料の払い方を考えてみては如何であろうか。

5 公益財団法人生命保険文化センター「保険料の払込方法」。

https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/insurance/63.html

保険料算出の仕組みとして、一般的には月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料は割安5となる。これを機に自らの生活に合わせて、加入している生命保険の保険料の払い方を考えてみては如何であろうか。

5 公益財団法人生命保険文化センター「保険料の払込方法」。

https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/insurance/63.html

(2023年11月16日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1789

経歴

- 【職歴】

1990年 日本生命保険相互会社に入社。

通算して10年間、米国3都市(ニューヨーク、アトランタ、ロサンゼルス)に駐在し、現地の民間医療保険に従事。

日本生命では法人営業が長く、官公庁、IT企業、リース会社、電力会社、総合型年金基金など幅広く担当。

2015年から2年間、公益財団法人国際金融情報センターにて欧州部長兼アフリカ部長。

資産運用会社における機関投資家向け商品提案、生命保険の銀行窓版推進の経験も持つ。

【加入団体等】

日本FP協会(CFP)

生命保険経営学会

一般社団法人 アフリカ協会

一般社団法人 ジャパン・リスク・フォーラム

2006年 保険毎日新聞社より「アメリカの民間医療保険」を出版

磯部 広貴のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 連立を組む信念の一致はあるか-1940年、英国の戦時連立政権- | 磯部 広貴 | 研究員の眼 |

| 2025/09/02 | ポピュリズムではないトランプ政権の医療保険政策-トランプ岩盤支持層はどう受け止めていくか- | 磯部 広貴 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/15 | 民間医療保険の健全性強化を図るインドネシア-医療保険規制は医療制度の課題を示す- | 磯部 広貴 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/05/30 | 日本国民にも日本銀行にも国債を買う義務はない-お金を貸す側の視点から- | 磯部 広貴 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生命保険月に考える保険料の払い方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生命保険月に考える保険料の払い方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!