- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- なぜ日本の賃金は大きく上がらなかっただろうか-名目賃金の増加にもかかわらず、物価上昇により実質賃金は低下

なぜ日本の賃金は大きく上がらなかっただろうか-名目賃金の増加にもかかわらず、物価上昇により実質賃金は低下

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 金 明中

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

なぜ日本の賃金は長い間大きく上がらなかっただろうか。本稿では日本における労働者の賃金動向および賃金が大きく上がらなかった理由について考察してみた。

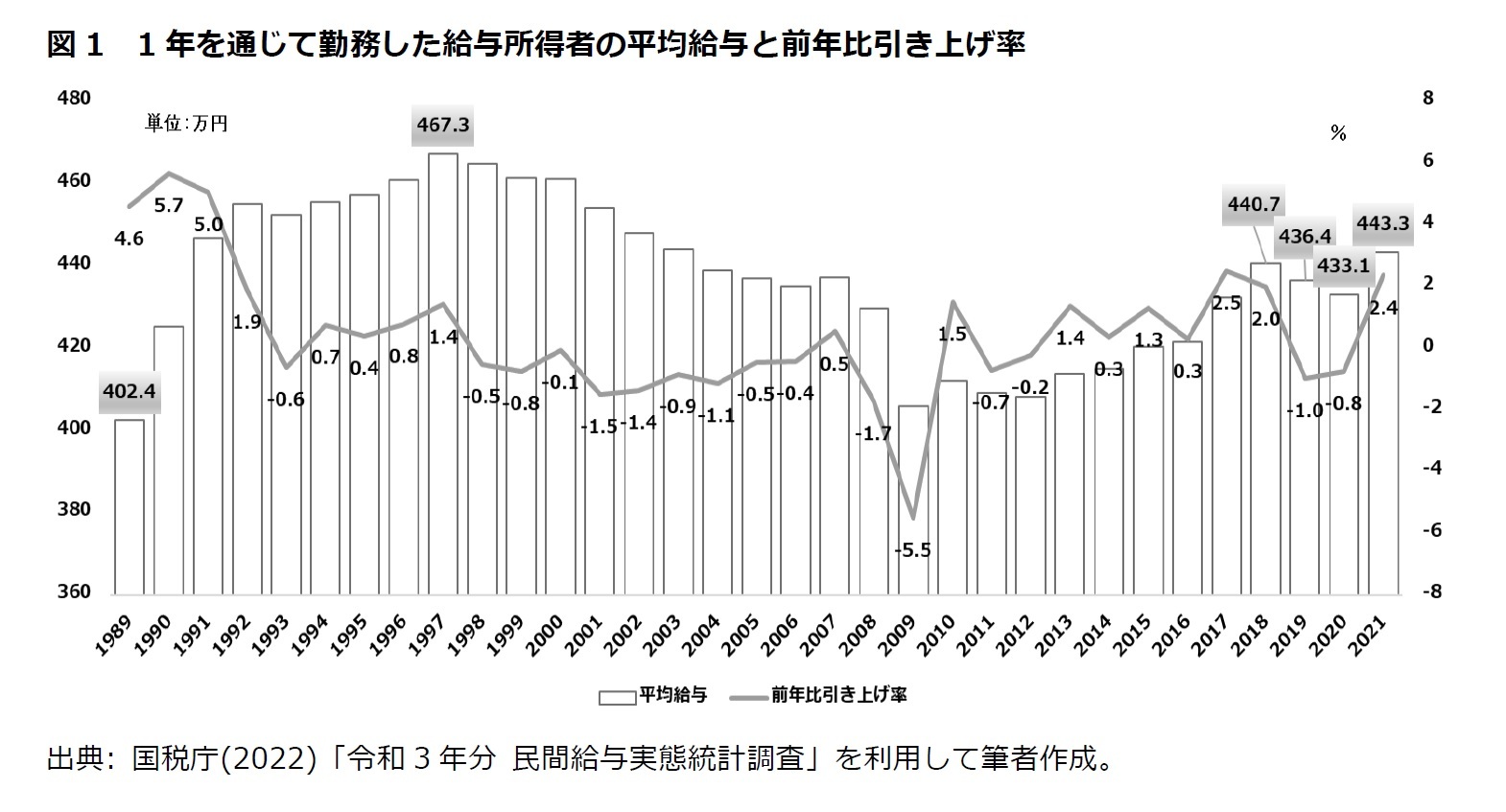

2――日本の賃金動向

1989年以後の日本の給与所得者の年間平均給与の前年比引上げ率は、バブル経済が崩壊する直前の1990年とバブル経済が崩壊した1991年にはそれぞれ5.7%と5.0%で相対的に高い引上げ率を見せたものの、それ以後の引き上げ率は1%前後かマイナスの傾向が目立っている。

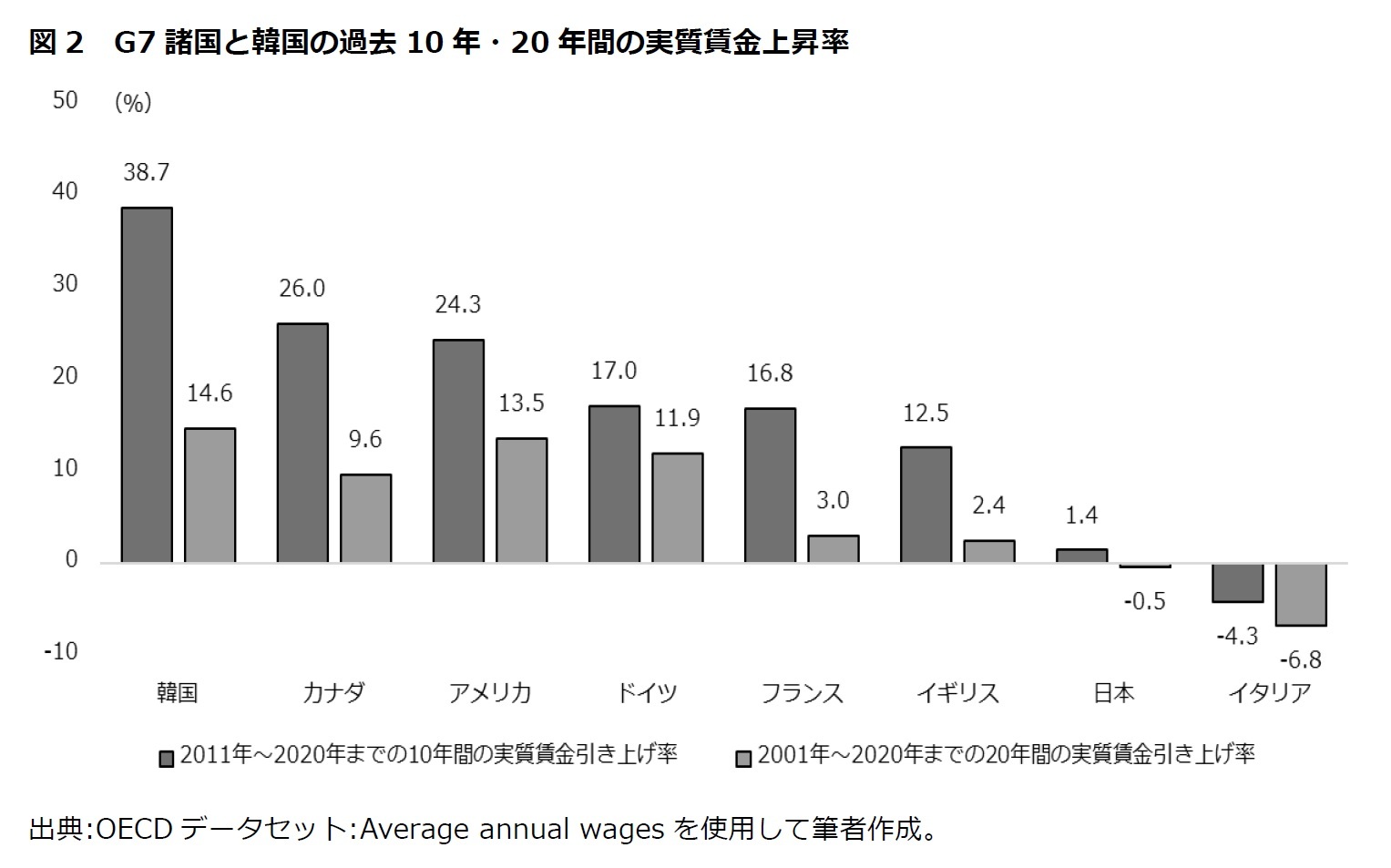

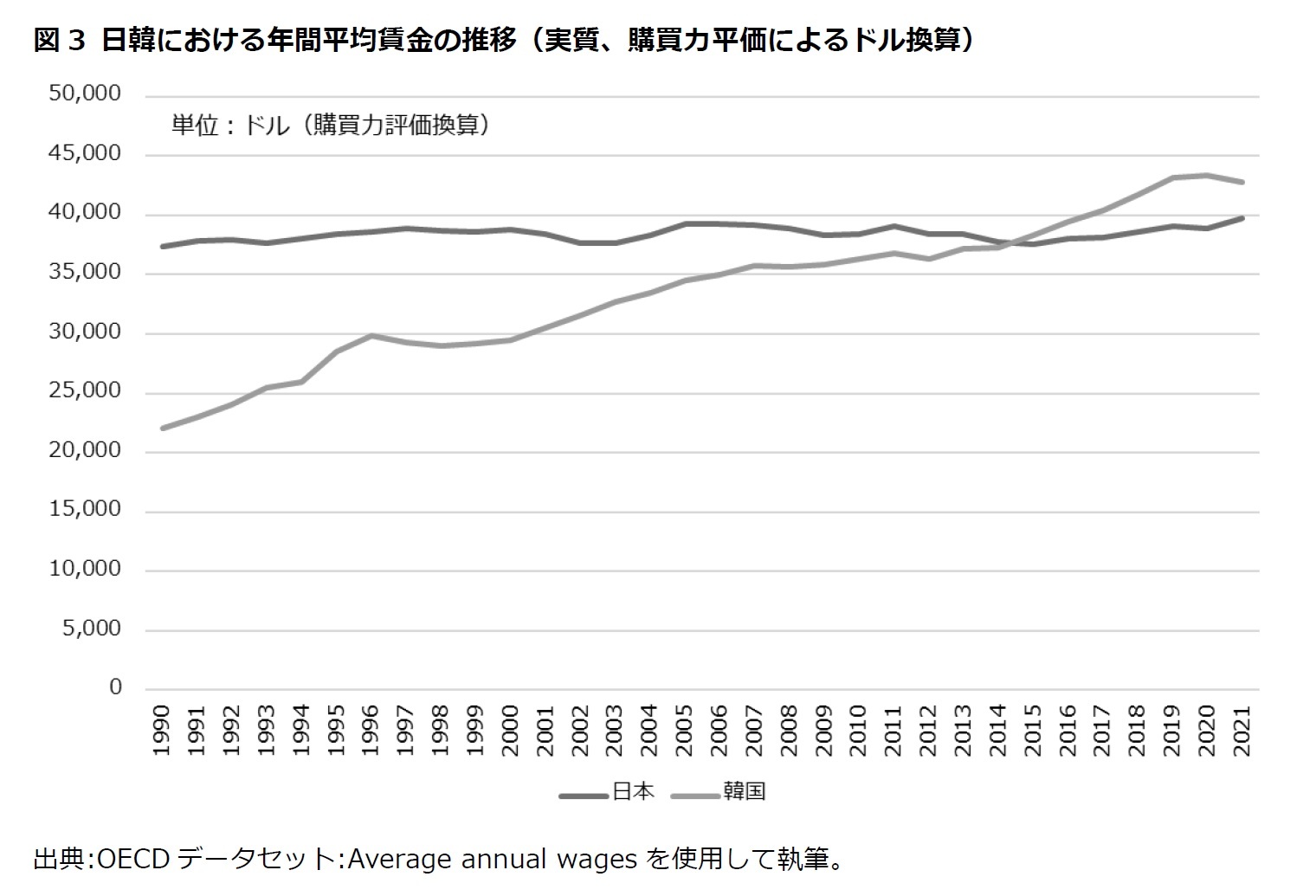

一方、購買力平価によるドル換算の日韓の平均賃金は2015年に逆転し、2021年の平均賃金は韓国が42,747ドルとなり、日本の39,711ドルを約3,000ドル上回っている。購買力平価とは、ある国である価格で買える商品が他国ならいくらで買えるかを示す交換レート、つまりモノやサービスを基準にした為替レートである。例えば、日本では100円の商品がアメリカでは1ドルで買える場合、購買力平価は、1ドル=100円になる。

1 合計値の平均算出の際には正規と非正規だけでなく、役員などの値も含まれている。

3――賃金が上がらない理由

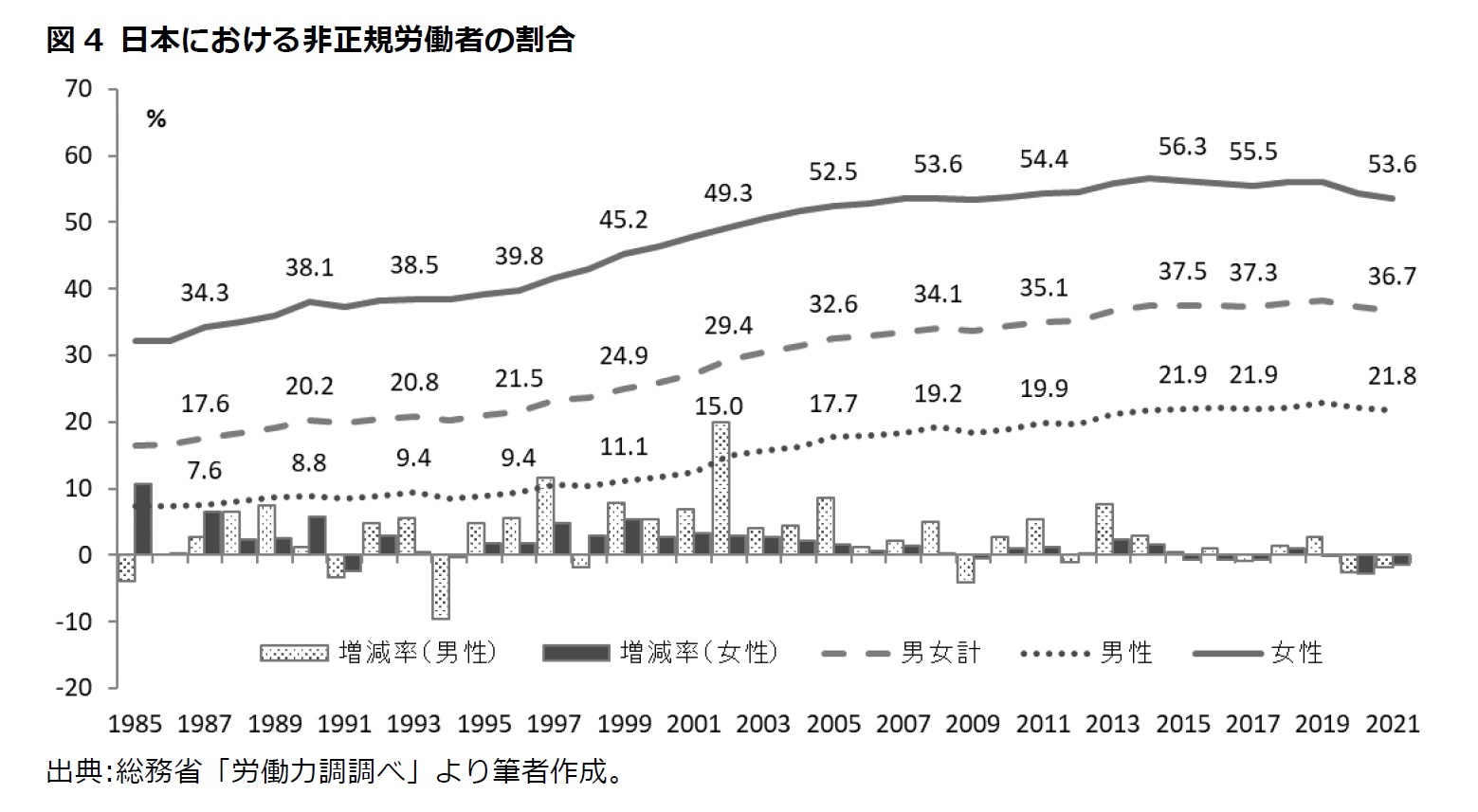

女性の労働力率は1989年の56.2%から2021年には73.2%まで上昇し、また同期間の65~69歳高齢者の労働力率も37.9%から51.7%まで上昇した。更に非正規労働者が多いサービス業等の第3次産業で従事する就業者が全就業者に占める割合は同期間に58.7%から73.8%に大きく上昇した。

日本生産性本部の報告書によると、2021 年の日本の就業者 1 人当たり労働生産性は、購買力平価(PPP)換算で81,510 ドル(818 万円)で、OECD 加盟 38 カ国の中で 29 位に留まっていることが明らかになった。G7諸国の中では最も低い水準だ3。日本の就業者 1 人当たり労働生産性は1997年に20位に順位を下げてから24年間も20位圏から抜け出せない状況にある。

日本の生産性が大きく改善されない理由としては、正規職を中心にサービス残業を含む長時間勤務が残存している点、賃金に年功序列部分が多く反映されているため、企業に対する寄与度ほど賃金が上がらない若年層の勤労意欲が低下している点、大企業と比べて相対的に投資ができず、その結果生産性向上の実現が難しい中小企業の比率(全企業の約99.7%)が高い点などが挙げられる。

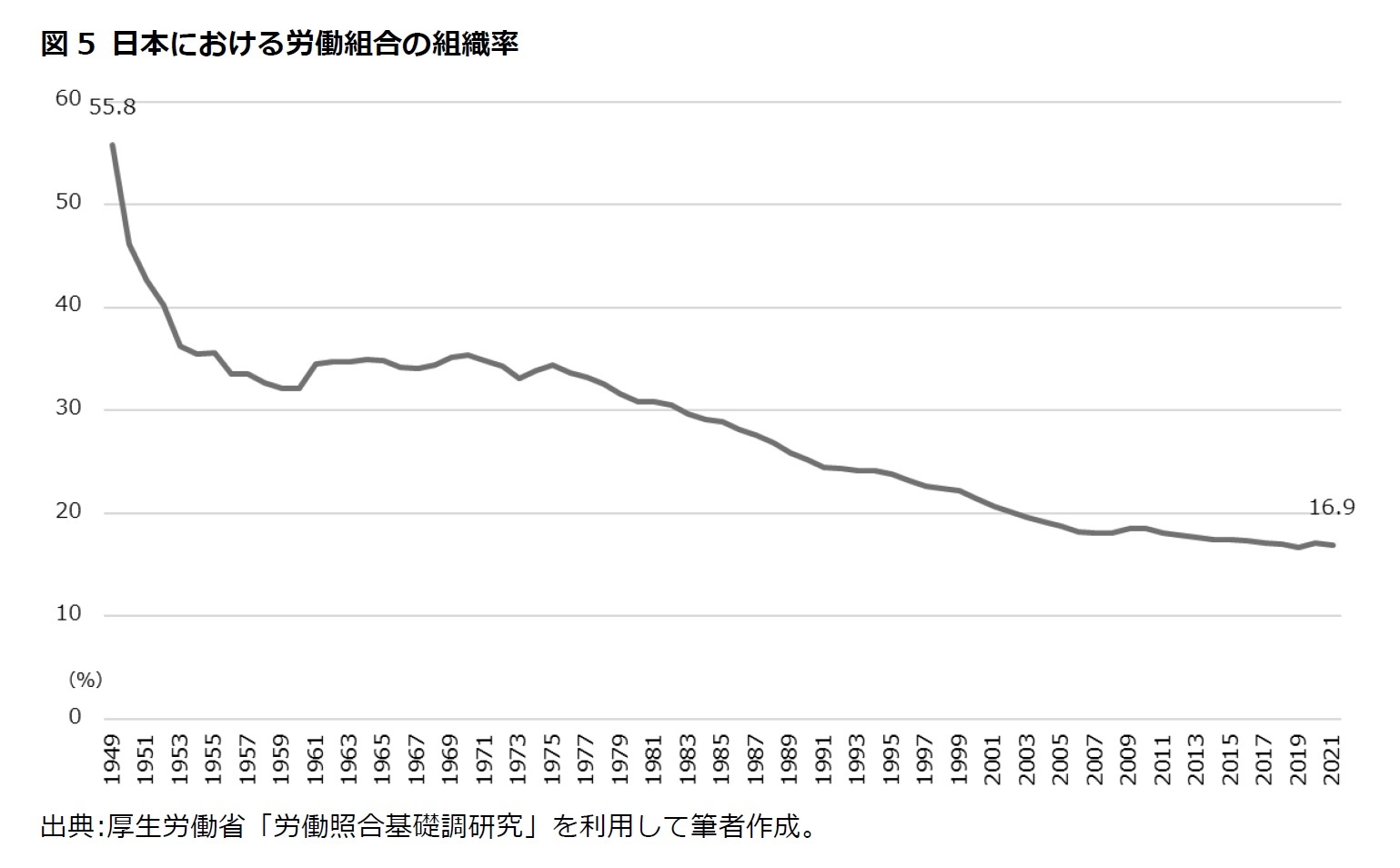

3番目の理由としては、労働組合の組織率が下落し組合員が高齢化している点が挙げられる。日本の労働組合の組織率は1949年の55.8%を頂点に低下し続け、2021年には16.9%まで低下した。その結果、労働者の賃上げを主張したり、労働者の立場を代弁する影響力が以前より弱くなった。また、組合員が高齢化して労働組合が賃上げよりも雇用維持を優先する傾向が強くなり、賃上げの優先順位が下がったのではないかと考えられる。

帝国データバンクが中小企業を対象に2022年9月に実施した調査4によると、コスト上昇分を「すべて価格転嫁できている」企業は2.3%に過ぎないことが明らかになった。一方、「全く価格転嫁できていない」企業も18.1%に上ることが確認された。

2 厚生労働省(2016)「平成28年版労働経済白書(労働経済の分析)」

3 日本生産性本部(2022)「労働生産性の国際比較2022」

4 帝国データバンク(2022)「企業の価格転嫁の動向アンケート(2022年9月)」

4――むすびにかえて

これにより大企業の場合、継続雇用者の給与などに対する支給額が前年度比で4%以上増加した場合、25%の税額控除が適用される。さらに教育訓練費が前年度比20%以上増加した企業は5%の税額控除が追加され30%の税額控除が適用される(継続雇用者の給与など支給額が前年度比3%以上増加した場合には15%の税額控除を適用)。一方、中小企業の場合には継続雇用者の給与など支給額が前年度比2.5%以上増加した場合には30%の税額控除が適用され、教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合には10%が追加され35%の税額控除が適用される(継続雇用者の給与など支給額が前年度比1.5%以上増加した場合には15%の税額控除を適用)。

「賃金引き上げ促進税制」の実施により法人税を納付する企業の場合、1.5%から4%以上の賃上げが予想される。しかし、問題はこの制度では利益が発生して法人税を納付する企業にのみ適用される点である。国税庁が2022年5月に発表した資料5によると、2020年度現在62.3%の企業が欠損企業、すなわち利益が発生していなかったり、赤字で法人税を納付していない企業であることが明らかになった。したがって、欠損企業の賃上げ率は法人税を納付して「賃金引き上げ促進税制」が適用される企業の賃上げ率を大きく下回り、賃金格差がさらに広がると予想される。

厚生労働省が12月6日に発表した調査結果6によると、一般労働者の1人当たりの賃金は物価変動を考慮した実質で前年同月比2.6%減少した。円安の影響による物価の上昇率が、賃金の上昇率を上回っていることがその原因であるだろう。物価上昇に賃金上昇が追いつかず、実質賃金が減少し続けると、景気回復は難しくなる恐れがある。今後、政府が実質賃金を増やすためにどのような対策を実施するのか、今後の動向に注目したい。

5 国税庁企画課(2022)「令和2年度分会社標本調査結果について(報道発表資料)」令和4年5月

6 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和4年10月分結果確報」

(2023年07月13日「ニッセイ基礎研所報」)

生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任

金 明中 (きむ みょんじゅん)

研究・専門分野

高齢者雇用、不安定労働、働き方改革、貧困・格差、日韓社会政策比較、日韓経済比較、人的資源管理、基礎統計

03-3512-1825

- プロフィール

【職歴】

独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月から現職

・2011年~ 日本女子大学非常勤講師

・2015年~ 日本女子大学現代女性キャリア研究所特任研究員

・2021年~ 横浜市立大学非常勤講師

・2021年~ 専修大学非常勤講師

・2021年~ 日本大学非常勤講師

・2022年~ 亜細亜大学都市創造学部特任准教授

・2022年~ 慶應義塾大学非常勤講師

・2019年 労働政策研究会議準備委員会準備委員

東アジア経済経営学会理事

・2021年 第36回韓日経済経営国際学術大会準備委員会準備委員

【加入団体等】

・日本経済学会

・日本労務学会

・社会政策学会

・日本労使関係研究協会

・東アジア経済経営学会

・現代韓国朝鮮学会

・博士(慶應義塾大学、商学)

金 明中のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 「静かな退職」と「カタツムリ女子」の台頭-ハッスルカルチャーからの脱却と新しい働き方のかたち | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/06 | “サヨナラ”もプロに任せる時代-急増する退職代行サービス利用の背景とは? | 金 明中 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/02 | 日韓カップルの増加は少子化に歯止めをかけるか? | 金 明中 | 研究員の眼 |

| 2025/05/22 | 【アジア・新興国】韓国の生命保険市場の現状-2023年のデータを中心に- | 金 明中 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【なぜ日本の賃金は大きく上がらなかっただろうか-名目賃金の増加にもかかわらず、物価上昇により実質賃金は低下】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

なぜ日本の賃金は大きく上がらなかっただろうか-名目賃金の増加にもかかわらず、物価上昇により実質賃金は低下のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!